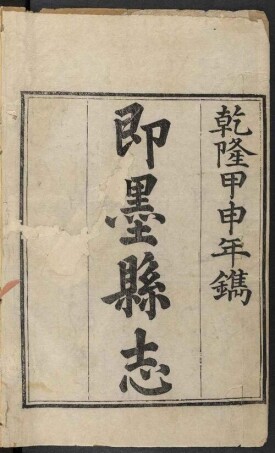

即墨縣誌

古籍

徠《即墨縣誌》具有鮮明的地方特色:從即墨固有的悠久歷史和地理環境來反映地方特色;從諸多新生事物的興起發展來反映地方特色。如《商業》篇中突出了服裝批發市場這一新生事物對即墨的影響;從突出本地的優勢來反映地方特色。如特設《土特名產》篇與《文物古迹》篇。在《土特名產》篇中,重點記述了即墨的老酒與即墨鑲邊這兩種反映即墨古老文化的傳統工藝。從各類事物的共性中突出個性來反映地方特色。

目錄

即墨歷史上曾多次修志,第一部成於明萬曆七年(1579)。清代三次修志,兩次成書刊行。民國期間兩次修志均未成。1958年重修僅成草稿。新編《即墨縣誌》修於1982年,1988年志書初稿完成,此後對志稿進行反覆修改和加工,至1991年出版。全書除序言、凡例、即墨要覽、大事記和附錄外,設:建置、自然環境、居民、城鄉建設、環境保護、農業、漁業、水利、工業、鄉鎮工業、電業、交通、郵電、商業、糧油業、土特名產、財政·稅務、金融、經濟管理、黨派社團、政權·政協、軍事、公安·司法、民政、勞動·人事、文化、文物古迹、教育、科技、體育、醫藥衛生、風俗·宗教、方言、人物、雜記專志35篇。其斷限時間上自1840年,為彰明因果源流,個別篇章適當上溯;下斷至1987年。1989年10月,縣誌送審稿寫成后,恰逢即墨撤縣改市,故將1988年至1989年的有關資料附錄於後。

從篇目設置上來反映地方特色。如將“電業”從《工業》篇中分離出來單獨設篇,將《文物古迹》篇從文化中分離出來單獨設篇,並在全書最後特設《雜記》篇,以收錄有代表性的存史資料、考證、辨誤、軼聞傳說、詩文選輯等。

即墨位於山東半島的南部。東瀕黃海,南倚青島、嶗山,北與萊西縣毗連,西與膠州市、平度縣為鄰,東北銜接萊陽市,面積1780平方千米,縱距36千米,橫長76千米;內轄10個鎮、20個鄉,1033個行政村。即墨歷史悠久,人類活動的足跡至少可以上溯到4000年以前。秦統一中國后,即墨始定為縣,屬齊郡。中華人民共和國成立后,即墨縣屬膠州專區,後幾經變更,於1978年12月,改屬青島市。即墨東瀕黃海,屬沿海暖溫帶季風氣候,夏無酷暑,冬無嚴寒,四季分明,年平均氣溫12℃,降水量750.4毫米,相對濕度69%,日照時數2726.4小時。其東半部,海碧山翠,海岸線蜿蜒曲折,長達183千米,港灣島嶼羅布,淺海灘塗廣闊,素擅“魚鹽之利”;西半部,屬膠東萊平原,平疇無際,土壤肥沃,河流環繞交匯,富產五穀。1987年,全縣人口為1000481人,以漢族人口居多,約佔總人口的99.91%,其他民族有蒙古族、回族、苗族、壯族、布依族、朝鮮族、滿族、瑤族、土家族、傣族、錫伯族、怒族等。

“即墨”是膠東半島上的一個古老的地名。2300年前,即墨大夫剛正不阿、勵精圖治,使地方“田野辟,民人給”,被齊威王“一鳴”而“封之萬家”。嗣後,田單破燕、田橫入海、王吉立朝、童恢馴虎,藍田之才華、王邦直之著述、郭?剛正敢言、李毓昌忠直不屈等等,這些名垂青史的人物和膾炙人口的故事為古老的即墨增添了光彩。即墨人吃苦耐勞,剛正不阿,英傑代出。近代以來,即墨人民反抗壓迫,抵禦侵略,追求真理,前仆後繼,湧現出象王仁山、呂子人、李卓峰、劉懋德、李兆岐、魏思文、徐達三、徐子興、周浩然、聶仁花等革命先烈。

20世紀80年代以來,即墨的經濟得到了突飛猛進的發展。沿海養殖業的發展,給沿海地區帶來無限生機;服裝業的蓬勃發展,使即墨成為全國北方最大的服裝專業批發市場之一。對外貿易不斷擴大,有近百種產品推向國際市場,成為中國對外貿易窗口。1949年,即墨的工農業總產值為5501萬元,其中農業產值佔了89.95%;1978年,工農業總產值達到49981萬元,增長了近10倍,而其中的工業產值比重增加到54.54%;1987年,工農業總產值達到157175萬元,其中的工業產值比重又上升為75.84%。糧食總產量20世紀50年代前年生產1億千克至1.5億千克,50年代至70年代產量在2億千克至2.5億千克上徘徊,80年代突破了4億千克。農民儲蓄餘額1957年為45萬元,1967年增至264萬元,1977年為767萬元,1987年為9099萬元;城鎮居民儲蓄餘額1957年為160萬元,1967年增至270萬元,1977年為311萬元,1987年猛增為8322萬元。

即墨歷史源遠流長,今天境內已經發現17處新石器時代的文化遺址。自明代中葉到清代的300餘年中,封建文化始在即墨積累和升華,形成了一個空前的文學小氣候。中華人民共和國建立以後進入一個全新時期,教育、科技、衛生、體育、文學藝術、建築等全方位結構的社會主義文化體系逐步形成。即墨有著豐富的旅遊資源:即墨城西7千米處有一億年前形成的馬山柱狀節理,俗稱石林。城東20千米處有鶴山,其山東面有海,風清氣爽,南聯嶗山,迤麗多姿。鶴山東北3千米有明代的軍事海防重地鰲山衛舊址,今則為鰲山衛鎮。遊覽勝地長門岩位於此東南16千米的黃海中。由鰲山衛北行5千米至溫泉,有幾百個大小泉眼。從鶴山或溫泉到田橫島相去不遠,2000年前有田橫屬下的500名熱血壯士在此演出了一幕慷慨壯烈的歷史悲劇。

新編《即墨縣誌》1994年獲全國新編地方志優秀成果獎一等獎。

清同治版《即墨縣誌·大事》選錄發表於2006-7-3122:25:00(轉)

上古軒皇一登勞盛山。(見《四極明科》)周平王四十九年八月,紀人伐夷。夷在城陽壯武縣。烈王七年,齊侯封即墨大夫。赧王三十六年,燕侵齊,即墨大夫死之。田單保守即墨,大破燕軍。秦始皇二十八年,登勞盛山。望蓬萊,遣徐巿發童男女數千入海求仙人。漢高祖四年,齊王田橫敗保即墨島中。尋,奉詔詣洛陽,未至自殺。二客從之。其島居五百人皆不屈死。武帝太初四年四月,幸不其。(詳《古迹》)帝宣神爵三年,以方士言,祀太室於即墨。新莽始建國元年,徐鄉侯劉快起兵,以數千人攻即墨,敗,死之。東漢建武三年,拜張步為東萊太守。步,不其人。漢兵起,步亦聚眾數千。劉永拜步輔漢大將軍,督青、徐二州,遣將徇泰山、東萊、膠東、北海、濟南諸郡,皆下之。建武三年,永敗。步獻鰒魚請降。帝以步為東萊太守。后,劉永立步為齊王。步受永命屯歷下。詔大將軍耿弇攻破之。步乃斬蘇茂降。封步安邱侯。八年,步復謀叛,為琅琊太守陳俊所斬。晉太康六年三月戊辰,齊郡臨淄、長廣、不其等縣隕霜殺桑麥。宋(劉宋)義陽王景平元年,檀道濟軍臨朐。魏叔孫建等燒營而遁,道濟以糧盡不能追。竺夔以東陽城壞不可守,移鎮不其城。明帝泰始三年,沈文秀攻青州刺史明僧皓。帝遣輔國將軍劉懷珍救之,進至黔陬。文秀所署長廣太守劉桃報,將數千人戍不其。懷珍軍於洋水,遣王廣之將百騎襲不其,拔之。泰始四年,魏慕容向曜圍青州。刺史沈文秀守東陽。帝所遣救兵不敢進,乃以文秀弟文靜為東青州刺史,由海道往救,文靜至東萊不其城,為敵所遏。因保城自守。未幾,不其城陷,文靜見殺。北魏孝文帝太和十二年正月,兗州王伯恭聚眾起勞山,稱齊王。東萊鎮將孔伯孫討斬之。孝武帝大明元年六月庚子,白兔見即墨,獲以獻。隋文帝開皇十四年冬,彗星孛於虛、危及奎、婁。十六年,福臨寺產靈芝數莖,奉敕建僧舍500間。文帝開皇十六年,徒即墨於今治,兼有不其、皋虞地。後唐庄宗同光二年九月,萊州奏:即墨李夢室內柱上生芝草二本,畫圖以進。明宗長興三年,萊州奏:即墨王友家生芝草,一本三莖,分兩歧,上漸相向成片而圓,高尺余。宋徽宗嘉定六年,楊安兒掠莒、密。金行省官討亂,殺安兒於即墨。金宣帝興定三年,李全寇即墨,完顏僧壽敗之。宗年,即墨移風寨得日本民七十二人。因糴糧遇風飄至中國。詔給以糧,俾還本國。元世祖三十一年四月,雨雹。成宗元年四月,雨雹。順帝至元五年七月,蝗。六年二月,地震。順帝至元十一年,知縣董守中建縣治並儒學。二十七年,彗星出胃。毛貴掠即墨。明洪武四年,設栲栳司巡檢。知縣劉堅建城圍一里,舊圯。官僦民舍居之,原縣南雙塔口、西北移風寨有巡檢司,俱於洪武三十一年裁革。洪武六年夏六月,倭夷入寇即墨、諸城、萊陽,沿海居民多被害。詔近海諸衛分兵討之。十七年,遣信國公湯和築沿海衛城。二十四年,蝗,大飢。二十五年春,割平度移風等三鄉隸即墨。建文三年,飢。縣主簿周岐鳳請奏蠲戶口鹽鈔,得免。復出令勸借雜糧。永樂二年,設即墨營城南金家嶺。永樂十八年,妖婦唐賽兒作亂,寇即墨,城陷。邑人皆潰。賽兒,蒲台民林三妻也。夫死,祭墓山麓,得妖書、寶劍,遂削髮為尼,自稱佛母,能剪紙為人馬。奸人董彥杲等率眾從之。朝廷遣柳升進剿,賽兒遁去。后捕得下獄,三木被體。俄,皆自解而逸。十九年,發山東丁壯運糧宣府。宣德八年,移即墨營縣北十里,添設把總。天順八年,大飢。成化八年,大飢。正德元年七月壬戌,火光墜民家,化為綠石,圓高尺余。八月丁已,鰲山衛地震,聲如雷,城垛壞,以後屢震。十二月癸亥。三標山石崩。六年春,流賊劉六等猝起北海,所至皆破,獨墨城七攻不克。賊憤甚,乃夜襲,陷即墨營。將領李勛死之。復圍城,知縣高允中督眾拒守,射死賊偽大王朱輔,遂遁去。嘉靖三年春正月,地震。嘉靖三年,易文廟塑像以木主。八年,大稔。十一年,飛蝗蔽日,大傷禾稼。十七年,大水。十八年,大荒。粟價六倍於常。十九年春三月丙辰,有星如彗,長丈余,歷胃室壁;閏月丙辰朔,入婁。二十年,大稔。二十九年,大水,河泛至城。三十九年,禁萊州商販往來遼東。萬曆元年,戶科賈近三試行海運,至山東即墨福島,異常風雨,壞糧船七隻,哨船三隻,漂沒糧米五千石,淹死丁五名,遂罷海運。萬曆二年,改設守備。三年,清丈田畝。七年,麥兩歧。八年,詔括田。九年,勘戶口。十二年,飢。二十一年,大水。二十二年,大飢,人相食。二十七年閏四月,詔除東征加派田賦。四十三年,大飢,人相食。尋又大疫,屍積如山。四十四年,山東盜大起,加田賦。四十七年,再加田賦。天啟五年,榜示東林黨人姓名,頒示天下。崇禎元年,增田賦充餉。崇禎五年春,孔有德圍萊州。八月,知府朱萬年死之。即墨警。十三年,沙雞遍野,大飢,人相食。十七年甲申春,李自成破京師。偽官至即墨,為紳士所誅。是年,土寇蜂起,邑人郭爾標作亂,聚眾數萬,樹柵二十餘處,圍縣城環攻。官紳守御數月,圍不解。最後楊公遇吉以二十八騎偷渡賊壘,乞援萊郡。會大清定鼎,遣兵至墨,誅渠魁。賊始平。國朝順治四年秋,暴雨連綿,水與城齊,民舍傾頹,漂流浮屍積道口,路決為河。七年,飢。十年,膠州總兵海時行作亂,墨城戒嚴,城門晝閉。十二年,移諸城分汛千總隸即墨。(今改為把總)十二年,飢。十五年,移即墨營駐縣城。十八年,棲霞土寇於七作亂,賊先鋒李冒子掠至沽河,參將劉國玉擊卻之。康熙七年六月,地震,盪如漂舟,聲如殷雷,城郭屋宇崩頹無算。九年冬,大雪,奇寒,樹木多凍死。十一年五月,地震。大蝗蔽天。十四年四月,隕霜殺麥,復生,大獲。十八年,旱。飢。十九年十月,彗星見西方,光如白練,一月始滅。二十三年,麥兩歧,谷三歧。三十五年,大水,陰雨六十日。三十六年春,大飢。放賑。四十二年秋,大水,道口堤決。(按:道口,故適膠路也。順治四年,河水西泛,築堤捍之。至是,堤決,河直西行,不復繞城北流矣。)四十三年春,大飢。疫。餓莩相望,草根木皮立盡,人相食。蠲免本年錢糧。五十二年,蠲錢糧,歷年舊欠亦並免徵。五十八年,自六月至七月,大雨連綿,禾黍豆苗多浥爛。五十九年春,飢,知縣段昌總捐資賑之。雍正六年,革金、復二衛學,(明季,山東兵荒,金州、復州士子寄食萊境者,舊設學額附府學肄業,墨士間亦與焉。至是,學使王世琛以舊學已有二衛,不應重設,遂題革之。自是墨無入金、復者。)雍正八年,鹽課攤入地畝。雍正十二年秋,大水,民舍多衝沒。十二年,裁鰲山衛、雄崖所、浮山所,歸併即墨縣。衛、所屯地錢糧,舊由守備、千總徵解都司奏銷。雍正三年,都司裁缺,歸府督催。至是,總督王士俊題准裁併。將鰲山衛原轄三屯,雄崖所原轄六屯,浮山所原轄四屯,分並即墨。丁地錢糧稅課谷石俱屬縣管。生員亦隸本縣儒學。惟廩貢及入學名數仍照原額,但注“衛”字別之。舊設教授、守備、千總等官俱裁,乃設巡檢、千、把,添兵防守。乾隆七年正月,彗星見東北。八年三月,彗星見西北。十一年夏,大水,禾豆傷。牛疫死。十二年,自春至五月不雨,秋復澇。民大飢,官設粥廠賑之。十三年五月,旱。蝗。飢、疫彌甚,民多逃亡。十四年,邑西偏大雨雹。十四年,定文廟樂舞生。(引贊生八名,樂生三十六名,舞生三十六名,備補二十名。)十九年二月,大風雷雨。秋,復傷牛。十二月,大雷雨。二十年七月,風雨害稼。二十二年冬,雷。二十四年六月二十九日,大風雨一日夜,木盡拔,禾更損。雄崖所飄來高麗漁船一隻,船上六七人。二十八年,大稔,麥兩歧,高梁一本七八穗。二十九年五月,西南鄉蝗蝻不驅盡入海死。三十一年夏六月,大雨三日,西南城垣頹。三十三年春三月,日夕有火球經天。西府調兵。三十六年夏,旱。蝗。三十九年,西警,即墨戒嚴。四十九年,移浮山司巡檢駐東平州彭家集。五十年,蝗。旱。餓莩遍地。五十一年春,大飢。秋,大疫。散賑。五十五年夏六月,大雨,城垣頹。七月,大水,淮涉河漲與城齊。五十六年,沽河水溢,欒村居民廬舍損其半。嘉慶七年,蝗。十一年,河溢。十四年,以故江蘇知縣李毓昌冤雪,御制《憫忠詩》三十韻,加知府銜致祭,並命山東巡撫刊碑,樹立其處。聖主褒忠殊榮異數,真曠典也。十六年夏,大旱。飢。秋,大水。十七年春,大疫。夏,淫雨害稼。大飢,餓莩載道。二十五年六月朔,日食既,見星。十一月,大風雪。道光元年夏四月,大星晝見東南。秋,蟲災,旱。七月始種豆。復大水,大疫。二年,飢。豆無收。七年秋,大水。八年秋七月二十六日,風雨,車輪有飛空者。九年冬十月二十三日,地震。十二年,飢。十四年春,雪澤潦麥。五月十二日,大風自西南來,映地俱赤,熱如火。十五年夏,淫雨,沽河溢。秋,潰堤傷稼。大飢。十六年,春旱。夏多雨,秋稼不登。大疫。十七年,春旱。大飢。道殣相望,民多流亡。來源:即墨市史志辦公室

該志記述的時限:上起自1840年,為彰明因果源流,個別篇章適當上溯;下斷至1987年。在結構上分、篇、章、節、目四個層次。體裁以志為主,述、記、傳、錄兼用,圖、表穿插其中。不為生者立傳。資料除取自國家、省、市、縣檔案館的檔案和舊志、家譜、報刊、正史和專著外,其餘則取自全縣各專業志。同時,採用了部分口碑資料。

志書簡介:

《即墨縣誌》全書共35篇、167章、565節、約150萬字,內容有建置、自然環境、居民、城鄉建設、環境保護、農業、漁業、水利、工業、鄉鎮工業、電業、交通、郵電、商業、糧油業、土特名產、財政稅務、金融、經濟管理、黨派社團、政權政協、軍事、公安司法、民政、勞動人事、文化、文物古迹、教育、科技、體育、醫藥衛生、風俗宗教、方言、人物、雜記。是即墨歷史上第八次修志,第四次成書。這部志書,是即墨有史以來內容最豐富、卷帙最為宏巨的一部著述。該志從即墨的實際情況出發,記述了即墨的歷史,勾勒了即墨的面貌,展現了即墨的優勢,反映了即墨的變化,具有鮮明的地方特色。1989年9月即墨縣長趙克志為之作序。1993年6月,《即墨縣誌》在全國新編地方志優秀成果首次評獎中榮獲一等獎。

編纂始末:

《即墨縣誌》由即墨縣縣誌編纂委員會編纂。主編韓乃桂,副主編邵立教、孫鵬、陳志峻。1982年2月,成立了即墨縣縣誌編纂委員會及其辦公室,組織人員編纂社會主義新方誌。繼之,縣直各部門、各鄉鎮均成立了編志小組,投入修志工作。1989年9月,新縣誌告成。1989年10月,新縣誌送審稿寫成后,恰逢即墨撤縣改市,故將1988~1989年有關資料附錄於後。1991年9月,《即墨縣誌》由新華出版社出版,主要在該市內發行,部分縣誌發行於國內部分地區。即墨市人民政府辦公室、即墨市檔案館都有存書。

第一篇建置

第一章地理位置

第二章歷史沿革

第三章區劃變遷

第二篇自然環境

第一章地質

第一節地層

第二節構造

第二章地貌

第一節東部低山丘陵區

第二節中部平原區

第三節西部低洼區

第三章海域

第一節海岸

第二節海灣

第三節灘塗

第四節島嶼

第五節岬角

第六節礁石

第七節潮汐

第四章氣候

第一節氣候特徵

第二節氣溫

第三節降水

第四節氣壓和風

第五節濕度和蒸發

第六節日照和雲

第七節地溫和冰凍

第八節霜凍

第五章水文

第一節地表水

第二節地下水

第三節溫泉

第六章土壤

第一節種類

第二節物理性狀

第三節化學性質

第四節養分特點

第五節植被

第七章資源

第一節土地

第二節水

第三節水產

第四節野生動物

第五節野生植物

第六節礦物

第八章自然災害

第一節旱災

第二節水災

第三節風災

第四節雹災

第五節蟲災

第六節其它災害

第三篇居民

第一章人口

第一節人口數量

第二節人口密度

第三節人口變動

第四節人口構成

第五節家庭婚姻

第六節計劃生育

第二章居民生活

第一節農民生活

第二節職工生活

第四篇城鄉建設

第一章城區建設

第一節區劃

第二節機構分佈

第三節市政建設

第二章農村建設

第一節住房

第二節公共設施

第三節鄉鎮駐地建設

第三章鄉鎮概況

第一節即墨鎮

第二節劉家莊鎮

第三節瓦戈庄鄉

第四節喬家屯鄉

第五節牛齊埠鄉

第六節大官莊鄉

第七節店集鎮

第八節南阡鄉

第九節移風店鄉

第十節太祉庄鄉

第十一節段泊嵐鄉

第十二節靈山鎮

第十三節七級鎮

第十四節普東鄉

第十五節長直鄉

第四章機構隊伍

第一節管理機構

第二節建築隊伍

第五篇環境保護

第一章環境污染

第一節污染源

第二節污染程度

第二章環境監測

第一節監測機構

第二節監測手段和項目

第三章環境治理

第一節環境保護機構

第二節治理措施

第六篇農業

第一章綜述

第二章農業經濟體制

第一節封建土地所有制

第二節農民土地所有制

第三節集體土地所有制

第四節全民土地所有制

第三章生產條件

第一節耕地

第二節勞動力

第三節農機具

第四節肥料

第四章種植業

第一節種植區劃

第二節耕作制度

第三節農作物

第四節農技農藝

第五節植物保護

第五章養殖業

第一節畜類

第二節禽類

第三節昆蟲類

第四節疫病防治

第六章林業

第一節林業區劃

第徠二節育苗

第三節造林

第四節零星植樹

第五節果品生產

第六節茶竹引種

第七節林木保護

第七章農業管理機構

第七篇魚業

第一章漁民

第二章漁航設施

第一節漁港

第二節碼頭

第三節航標

第三章捕撈

第一節漁船

第二節漁具

第三節漁期漁場

第四節捕撈作業

第五節漁獲

第六節安全生產

第四章養殖

第一節對蝦

第二節泥蚶

第三節貽貝

第四節海珍品

第五節海帶

第六節石花菜

第七節淡水魚

第五章水產品加工

第一節腌制

第二節干制

第三節冷藏

第四節深加工

第六章水產購銷漁需供應

第一節水產購銷

第二節漁需物資供應

第七章漁政

第一節漁船管理

第二節資源保護

第三節管理機構

第八篇水利

第一章綜述

第二章河道治理

第一節大沽河的治理

第二節五沽河的治理

第三節流浩河的治理

第四節桃源河的治理

第五節墨水河的治理

第六節其它河道治理

第三章水庫

第一節石棚水庫

第二節王圈水庫

第三節宋化泉水庫

第四節挪城水庫

第五節小(一)型水庫

第六節小(二)型水庫

第四章灌區工程

第一節袁家莊灌區工程

第二節岔河灌區工程

第三節瓦戈庄灌區工程

第四節金口灌區工程

第五節橋西頭排灌站

第六節西水東調工程

第五章水井

第六章水利管理

第一節管理機構

第二節河道工程管理

第三節水庫灌區工程管理

第四節水資源管理

第九篇工業

第一章綜述

第一節發展概貌

第二節工業體制

第二章輕工業

第一節工藝品

第二節食品飲料

第三節紡織

第四節造紙印刷

第五節木器傢具

第六節服裝靴鞋

第三章重工業

第一節機械

第二節化工

第三節建築材料

第四節金屬製品

第五節製鹽

第四章工業管理

第一節企業管理

第二節管理機構

第十篇鄉鎮工業

第一章綜述

第二章門類

第一節機械工業

第二節工藝品製造業

第三節化學工業

第四節紡織工業

第五節食品加工業

第六節縫紉業

第七節建材工業

第八節傢具製造業

第九節皮革毛皮製品業

第三章經營管理

第一節管理機構

第二節職工

第三節經營

第四章重點企業

第一節鄉鎮辦企業

第一節鄉鎮辦企業

第二節村辦企業

第十一篇電業

第一章發電

第一節電廠發電

第二節自備發電

第二章供電

第一節輸電

第二節變電

第三節配電

第三章用電

第一節工業用電

第二節農村用電

第三節市政生活用電

第四章電業管理

第一節管理機構

第二節荷節電

第十二篇交通

第一章道路

第一節古道

第二節公路

第三節鐵路

第四節水運航線

第二章交通設施

第一節橋涵

第二節車站

第三節碼頭

第三章交通工具

第一節車輛

第二節船舶

第四章運輸

第一節公路運輸

第二節鐵路運輸

第三節水路運輸

第四節裝卸搬運

第五章交通管理

第一節交通監理

第二節公路管理

第三節運輸管理

第四節管理機構

第十三篇郵電

第一章郵政

第一節官郵和民信

第二節局所設置

第三節郵政

第四節郵政業務交換量

第二章電信

第一節電話

第二節電報

第十四篇商業

第一章體制

第一節私營商業

第二節集體所有制商業

第三節全民所有制商業

第二章商品購銷

第一節工業品購進

第二節農副產品收購

第三節商品銷售

第三章物資購銷

第一節物資調入

第二節物資供應

第四章飲食服務

第五章集市交易

第一節集市

第二節即墨服裝批發市場

第三節山會廟會

第四節物資交流會

第六章對外貿易

第一節出口

第二節進口

第三節供貨

第四節調撥

第七章商業管理機構

第一節商業局

第二節供銷合作社

第三節物資綜合公司

第四節外貿公司

第十五篇糧油業

第一章糧油購銷

第一節田賦徵實

第二節自由貿易

第三節統購統銷

第四節議價購銷

第二章糧油儲運

第一節儲藏

第二節調運

第三章糧油管理

第一節管理機構

第二節管理體制

第十六篇土特名產

第一章即墨老酒

第一節工藝

第二節特色

第三節產銷

第二章即墨鑲邊

第一節源流

第二節工藝

第三節產銷

第三章傳統手工製品

第一節窩洛子缸

第二節葛村面模

第三節官莊篩子

第四節楊頭斧

第五節大歐鳥籠

第四章地方風味食品

第一節水煎包

第二節麻片

第三節灌肚

第四節蜜三刀

第五節鈣奶餅乾

第六節障村豆腐

第五章土產品

第一節西城蘿蔔

第二節湍灣紫皮蒜

第三節紫彩血蛤

第六章名優工業產品

第一節雙環牌FFC—45A粉碎機

第二節海鷗牌120道改良裁絨地毯

第三節雙菱牌射吸式焊割炬

第四節303抽屜鎖

第五節泰山牌GJB—2W型管螺紋絞板及板牙

第六節海鷗牌A185型梳棉機罩板

第七節青山牌95連桿

第八節SM牌2045T—10型暗桿楔式閘閥

第九節AM1—22電焊錨鏈

第十七篇財政稅務

第一章財政

第一節收入

第二節支出

第三節財政管理

第二章稅務

第一節稅收

第二節稅務管理

第十八篇金融

第一章金融機構

第一節當鋪錢莊

第二節銀行

第三節信用合作社

第二章貨幣

第一節古代貨幣

第二節清末至民國時期貨幣

第三節人民幣

第三章存款

第一節單位存款

第二節儲蓄

第四章信貸

第一節民間借貸

第二節農業貸款

第三節工商貸款

第四節基本建設貸款

第五章金融管理

第一節現金管理

第二節結算管理

第三節僑匯管理

第四節公債管理

第六章保險

第一節機構

第二節保險業務

第十九篇經濟管理

第一章計劃管理

第一節管理機構

第二節管理體制

第三節計劃編製

第二章工商管理

第一節管理機構

第二節市場管理

第三節工商企業登記管理

第四節商標管理

第五節經濟合同管理

第三章物價管理

第一節管理機構

第二節物價調整

第三節物價監督

第四章標準計量管理

第一節管理機構

第二節計量管理

第三節標準化管理

第四節產品質量監督檢驗

第五章審計

第一節機構

第二節審計監督

第六章統計

第一節管理機構

第二節統計調查

第三節統計服務

第二十篇黨派社團

第一章中國共產黨即墨地方組織

第一節組織發展

第二節縣委機構

第三節中共即墨縣歷屆代表大會

第四節黨員教育

第五節紀律檢查

第六節黨的主要活動

第二章中國民主促進會即墨支部

第三章中國國民黨即墨地方組織

第四章群眾團體

第一節工人團體

第二節農民組織

第三節青少年組織

第四節婦女組織

第五節商業團體

第六節科技、文化、衛生團體

第七節即墨縣歸國華僑聯合會

第二十一篇政權政協

第一章權力機構

第一節參議會

第二節各界人民代表會議

第三節人民代表大會

第四節人大常務委員會

第二章行政機構

第一節清即墨縣署

第二節民國即墨縣政府

第三節人民政府

第三章政協

第一節機構設置

第二節歷屆政協委員會

第三節組織活動與日常工作

第四章舊時參政機構

第二十二篇軍事

第一章地方軍事機構

第一節國民黨軍事機構

第二節人民武裝機構

第二章兵役

第一節徵募制

第二節志願兵役制

第三節義務兵役制

第三章地方武裝

第一節清末團練

第二節國民黨地方武裝

第三節人民地方武裝

第四章民兵

第一節民兵組織

第二節軍政訓練

第三節武器裝備

第四節民兵的作用

第五章駐軍

第一節清軍

第二節軍閥軍隊

第三節國民黨軍隊

第四節人民軍隊

第六章軍事設施

第一節城池

第二節炮台煙墩

第三節訓練場

第四節軍用機場

第五節防空工程

第七章戰事

第一節清代以前戰事

第二節民國初期戰事

第三節抗日戰爭時期戰事

第四節解放戰爭時期戰事

第八章侵略軍暴行

第一節德國侵略軍暴行

第一節日本侵略軍暴行

第二十三篇公安司法

第一章公安

第一節治安機構

第二節鋤奸反特

第三節政權保衛

第四節社會治安

第五節消防

第六節交通管理

第七節沿海邊防

第二章檢察

第一節檢察機構

第二節刑事檢察

第三節法紀檢察

第四節經濟檢察

第五節控告申訴檢察

第六節監所檢察

第三章審判

第一節審判機構

第二節民事審判

第三節刑事審判

第四節經濟審判

第五節信訪接待

第四章司法行政

第一節司法行政機構

第二節法制宣傳

第三節人民調解

第四節律師業務

第五節公證業務

第二十四篇民政

第一章支前

第一節支前

第二節擁軍

第二章優撫

第一節群眾優待

第二節國家補助

第三節革命殘廢人員撫恤

第四節革命烈士褒揚

第三章安置

第一節志願兵複員安置

第二節義務兵退伍安置

第三節軍隊離休、

退休幹部安置

第四章社會福利

第五章社會救濟

第一節救災

第二節扶貧

第三節對精減退職

職工生活補助

第六章婚葬管理

第一節婚姻登記

第二節喪葬改革

第七章地名的普查與管理

第一節機構

第二節普查與管理

第二十五篇勞動人事

第一章勞動

第一節職工隊伍

第二節勞動管理

第三節安全生產

第四節工資福利

第二章人事

第一節舊時職官

第二節人民幹部

第二十六篇文化

第一章文化機構

第一節行政機構

第二節事業機構

第二章民間文藝

第一節舞蹈

第二節音樂

第三節曲藝

第四節戲劇

第五節文藝會演

第三章柳腔

第一節源流

第二節藝術特色

第三節劇目

第四章文藝創作

第一節文學創作

第二節藝術創作

第五章電影

第一節管理機構

第二節放映隊伍

第三節影院

第四節電影放映

第六章新聞

第一節報刊

第二節廣播

第三節電視

第七章圖書檔案

第一節圖書出版

第二節圖書發行

第三節圖書閱覽

第四節檔案

第八章地方志編纂

第一節歷代修志概述

第二節舊志簡介

第三節舊志序

第二十七篇文物古迹

第一章古迹

第一節古文化遺址

第二節古生物化石區

第三節古城遺址

第四節古墓葬

第五節古建築

第二章革命文物

第一節辛亥革命烈士碑

第二節吳家嶺“中共即墨縣委成立會址”

第三節北團埠“青島職工聯合總會成立大會會址”

第四節孫家溝“中共青島市委會議舊址”

第五節烈士陵園

第六節姚慶祥烈士祠

第三章文物普查與收藏

第一節普查

第二節收藏

第三節調撥

第四章北宋金銀書

《妙法蓮花經》

第一節書畫與裝裱

第二節收藏

第三節鑒定

第五章名勝

第一節馬山石林

第二節鶴山

第三節長門岩

第二十八篇教育

第一章管理機構

第二章:私塾書院縣學

第一節私塾

第二節書院

第三節縣學

第三章幼兒教育

第四章基礎教育

第一節小學教育

第二節中學教育

第五章職業教育

第一節師範教育

第二節乙種蠶業學校

第三節農業中學

第四節職業中專

第五節技工學校

第六章成人教育

第一節農民教育

第二節幹部,職工教育

第七章特殊教育

第一節聾啞學校

第二節弱智教育

第八章教師

第一節教師隊伍

第二節教師待遇

第三節教師培訓

第九章教學研究

第一節教研組織

第二節教研活動

第十章經費設備

第一節教育經費

第二節教學設備

第三節勤工儉學

第二十九篇科技

第一章科研機構

第一節管理機構

第二節專業科研機構

第二章科技隊伍

第一節專業科技隊伍

第二節群眾科技隊伍

第三節兼職科技隊伍

第三章科技工作

第一節科普活動

第二節科技市場

第三節農村能源利用

第四節地震測報

第四章科技成果

第一節獲獎項目

第二節重大科研成果

第三十篇體育

第一章體育運動

第一節傳統體育

第二節學校體育

第三節群眾體育

第二章體育比賽

第一節運動會

第二節優秀運動員教練員

第三章體育設施

第四章管理機構

第三十一篇管理機構

第一章機構

第一節行政機構

第二節防治機構

第三節醫療機構

第二章防疫保健

第一節預防接種

第二節食品檢疫

第三節常見傳染病與地方病防治

第四節職業病防治

第五節婦幼保健

第三章愛國衛生運動

第四章醫療

第一節醫療隊伍

第二節醫療設施

第三節醫療水平

第四節醫政

第五章醫藥

第一節中藥資源

第二節藥品生產

第三節藥品經營

第四節葯政

第三十二篇風俗宗教

第一章風俗

第一節衣飾

第二節飲食

第三節居住

第四節節日

第五節婚姻嫁娶

第六節喪葬

第七節陋俗惡習

第二章宗教

第一節道教

第二節佛教

第三節羅教

第四節白衣教

第五節基督教

第六節天主教

第七節教案

第三十三篇方言

第一章即墨方言錄

第三十四篇人物

第一章人物傳

第二章革命烈士英名錄

第三十五篇雜記

第一章存史

第二章考證辨誤

第三章軼聞傳說

第四章詩文選輯

附錄

第一章大事記要

第二章政治

第一節中共即墨市委

第二節即墨人民代表大會

第三節即墨人民政府

第四節政協即墨委員會

第五節人民團體

第六節軍事

第七節法制

第三章經濟

第一節農業

第二節工業

第三節商業

第四節外貿

第五節交通郵電

第六節財政金融

第七節經濟管理

第八節城鄉建設

第四章文化

第一節科技

第二節教育

第二節文化

第三節衛生

第五節體育

第五章社會生活

第一節人民生活

第二節社會福利

第三節優撫安置

第四節計劃生育