顱內畸胎瘤

顱內畸胎瘤

顱內畸胎瘤是發生在顱內的一種罕見惡性腫瘤,屬於生殖細胞腫瘤的一個亞型。兒童和青少年是本病的好發人群,且絕大部分為男性。目前病因尚不明確。鞍區、松果體區和底節區是最常見的發病部位。顱內畸胎瘤病變部位不同臨床表現有所差異,可有多飲多尿、生長發育遲緩、視力改變、頭痛、噁心、嘔吐、一側肢體活動不利等表現,部分患者可有性早熟。手術、放療和化療是主要的治療手段。如未能及時發現及有效治療,可導致死亡。預后良好,多無惡變。

● 神經外科、放射腫瘤科或腫瘤科

● 顱內畸胎瘤目前病因不詳,部分學者認為與胚胎髮育時期,多能分化幹細胞異位遷移有關。

● 因本病罕見,故首診困難,常被誤診為其他疾病。本病根據病變部位不同,可出現以下臨床表現:

● 病變位於鞍區的患者,常因多飲、多尿導致皮膚乾燥;發育遲緩者較同齡人矮小,或進入青春期后,生殖器官及第二性徵不發育;出現視力改變者可有視力下降或視野缺損。

● 病變位於松果體區的患者,常常伴有頭痛、嗜睡等腦積水表現;部分患者有性早熟。

● 病變位於底節區的患者,一側肢體輕癱是主要表現,如手腳笨拙、無力,但無感覺障礙;此外還有部分患者表現為躁動、記憶力下降、性格改變等;性早熟可以見於部分患者。

● 如出現前述相關癥狀,應懷疑本病。

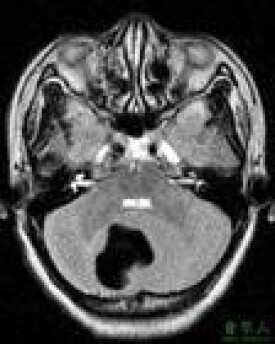

● 頭顱CT、磁共振成像檢查有助於發現病變,確診有賴於組織病理學和/或腫瘤標誌物檢查。

● 不同病變部位的患者,其臨床表現有差異。體格檢查可發現一些明顯陽性體征,有助於明確診斷。

● 影像學檢查對於發現病變,初步判斷病變性質有重要意義。

● 因脊髓轉移常見,因此治療前需完善全脊髓磁共振成像檢查。

● 組織病理學檢查是確診本病的重要手段。

● 就畸胎瘤本身而言,可分為成熟畸胎瘤和未成熟畸胎瘤。

● 但還有一部分患者的病理標本中,在畸胎瘤的基礎上,混有其它腫瘤成分,如生殖細胞瘤等。這種稱之為混合性生殖細胞腫瘤。

● 主要包括絨毛膜促性腺激素和甲胎蛋白,有助於診斷。

● 醫生根據典型的表現、影像學檢查和病理檢查結果診斷本病。

● 出現相應發病部位的特徵性表現。

● 頭顱CT和/或磁共振成像檢查發現顱內腫物。

● 血和/或腦脊液腫瘤標誌物檢測出現絨毛膜促性腺激素、甲胎蛋白增高有助於診斷。

● 組織病理學檢查是確診的重要依據。

● 本病需要與單純中樞性尿崩症、單純近視、脫髓鞘病變、顱咽管瘤、松果體細胞瘤、膠質瘤等疾病進行鑒別。

● 如果出現多飲多尿、生長發育遲緩、視力改變、一側肢體活動不利等表現,應及時到醫院就診。

● 醫生通過體格檢查、組織病理學檢查等可以進行診斷和鑒別診斷。

● 手術、放療和化療是主要治療手段。

● 對於疑似或確診是畸胎瘤的患者,建議首選手術治療。

● 術后病理為成熟畸胎瘤,且治療前血和/或腦脊液腫瘤標誌物陰性者,術后可以觀察。

● 對於病理為未成熟畸胎瘤或者在畸胎瘤基礎上,混有其它腫瘤成分者,術后需進一步放化療。

● 放射治療在本病的治療中佔有很重要的地位。

● 合理的選擇照射範圍和劑量,對於平衡療效和遠期副作用之間的關係,至關重要。

● 化療方案一般以鉑類為基礎,再聯合依託泊苷、異環磷醯胺等藥物。

● 位於鞍區部位的腫瘤,可以影響垂體的功能,並導致與此有關的癥狀;此外還可以影響視力。

● 位於松果體區的腫瘤,可以導致腦積水。

● 位於底節區的腫瘤,可導致患者一側肢體活動障礙等。

● 如腫瘤複發播散,危及生命。

● 治療效果與腫瘤類型、是否播散等有關。

● 單純成熟畸胎瘤,完整切除后可治癒。

● 未成熟畸胎瘤或在畸胎瘤基礎上混有其它腫瘤成分,則複發風險增高。如診斷時還伴有腫瘤播散,則複發風險進一步增高。

● 因病因不詳,無有效預防措施。