共找到2條詞條名為錢大昕的結果 展開

- 代表作《十駕齋養新錄》

- 美協會員

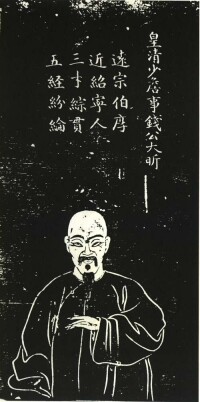

錢大昕

代表作《十駕齋養新錄》

錢大昕(1728-1804年),字曉徵,號辛楣,又號竹汀,晚號潛研老人,今上海嘉定人,清代經學家、史學家、文學家、教育家,乾嘉學派代表人物。早年以詩賦聞名江南,乾隆十六年(1751年)特賜舉人,乾隆十九年(1754年)中進士,官至詹事府少詹事,乾隆四十年(1775年)居喪回鄉,潛心著述課徒,歷主鐘山、婁東、紫陽書院講席,出其門下之士多至兩千人。

錢大昕生前即為飲譽海內的學者,在經學、史學、輿地、金石、典制、天文、歷算以及音韻等方面都頗有建樹,與紀曉嵐合稱“南錢北紀”,著有《十駕齋養新錄》《廿二史考異》《潛研堂文集》等作品28部。

徠作為乾嘉史學主要代表人物,錢大昕的學術成就和治學精神對後世學者影響巨大,被公推為“一代儒宗”,王國維譽之為清代三百年學術的三位“開創者”之一(另兩位為顧炎武、戴震)。

雍正六年正月七日(1728年2月16日),錢大昕出生在江蘇嘉定城西四十多里的望仙橋鎮。錢氏祖籍常熟,明代正德年間,七世祖錢鎡入贅嘉定管姓,遂定居於此。祖父錢王炯和父親錢桂發都是秀才,以教書為業。他剛滿周歲時,祖父便教識字,五歲時,送至本村塾館讀書,十歲以後,又先後隨祖、父到所在塾館就學,父親為他講授歷史故事和教習作詩。這對於他早年知識的增進,都起過重要的作用。

乾隆五年(1740年),年僅十三歲的錢大昕參加童子試,便考出了第六名的佳績,使主考的縣令驚嘆不已。

錢大昕

乾隆七年(1742年),年方十五歲的錢大昕離開家鄉到嘉定縣城,拜祖父錢王炯的學生曹桂芳為師。當年,他通過童子試,考中了秀才。此時,錢大昕與王鳴盛相識。在考秀才的過程中,他的文才受到了主考官劉藻的賞識。嘉定縣宿儒王爾達(王鳴盛之父)也十分欣賞他的才華。由於錢大昕家境困頓,因此他只得入贅到王家。此舉遭到了王家親戚及家丁的嘲諷。不久,城東塢城顧氏請他到顧宅給其子侄授課。這樣,錢大昕學習更為勤奮。在塢城任教時,他於授徒之暇,通讀了顧氏家藏的《資治通鑒》、“廿一史”等大量史籍。與此同時,他還留意著述,在閱讀李延壽《南史》《北史》兩部史書時,手編《南北史雋》一冊。幾年之間的刻苦自學,已為他後來的學術成就奠定了初步的專業基礎。

乾隆十四年(1749年),經由王鳴盛和時任紫陽書院院長王峻的推薦,錢大昕被破格錄入蘇州紫陽書院學習。紫陽書院建於清初,雍正初年經布政使鄂爾泰重修后,即由講求心性之學改為稽古考文,學風為之一變,從而成為漢學家的一個重要陣地。書院之中濃厚的學術氣氛都為他潛心經史提供了良好的條件,兼之有王鳴盛、王昶、曹仁虎等同窗好友相互質難問疑。得益於此,錢大昕的知識較之於前有了長足的進步。

乾隆十五年(1750年)五月,錢大昕和王鳴盛、曹仁虎、王昶跟從沈德潛遊學。期間,沈德潛選刊王鳴盛、吳泰來、王昶、黃永源、曹仁虎和錢大昕的詩歌編為《七子詩選》,使得七子名聲遍江左。

乾隆十六年(1751年)春,乾隆帝首次南巡。錢大昕因獻賦符合乾隆帝心意而被召前往江寧(今南京)行在,由乾隆帝親自出題進行複試。評卷揭曉,錢大昕中一等二名。為此,乾隆帝特賜錢大昕為舉人,當即任命為內閣中書。

乾隆十七年(1753年),錢大昕束裝入京,到內閣票簽房辦事,自此開始了仕宦生涯和二十三年的居京生涯。期間,錢大昕得以與同年、同僚以及慕名相訪的學人名士交遊,論文道古,相與切磋。與錢大昕同應召試特授內閣中書的謝墉、陳鴻寶、王又曾、蔣雍植、褚寅亮相繼入京后,經常在宣南(北京宣武門外迤南一帶泛稱“宣南”)聚會,時常舉辦小集,相從談論詩文。

乾隆十九年(1754年),錢大昕中進士,又被擢升為翰林院侍講學士。

乾隆二十一年(1756年),錢大昕參與編修《熱河志》,與紀昀並稱“南錢北紀”。

乾隆二十二年(1757年),錢大昕授翰林院編修。期間,他常與同年褚寅亮、吳朗等研討《九章算術》和西洋測量三角的方法。禮部尚書何國宗曾經在欽天監任職時間很長,慕名往訪錢大昕,對他對天算之學的論述極為讚賞,把錢大昕比作漢代天文家賈逵。

乾隆二十三年(1758年),錢大昕在大考(清翰林、詹事的升級考試)中獲二等一名,擢右春坊右贊善,充武英殿纂修官及功臣館纂修官。

乾隆二十四年(1759年),錢大昕奉命充山東鄉試正考官。

乾隆二十五年(1760年),錢大昕充會試同考官,尋充《續文獻通考》館纂修官,其秋遷翰林院侍讀。冬,奉旨署日講起居注官。

乾隆二十七年(1762年),錢大昕奉命充湖南鄉試正考官。

乾隆二十八年(1763年),錢大昕在大考中獲得一等第三名,被提拔為侍講學士,不久后充任日講起居注官。

乾隆三十年(1765年),錢大昕奉命充浙江鄉試副考官。同年,充會試同考官。

乾隆三十二年(1767年),錢大昕因妻子王順媖病逝,加之他自己身體不佳,夜不能寐,遂因病請假。大學士劉綸極力挽留他,錢大昕堅持推辭。十月,朝廷頒旨批准錢大昕南歸。將南歸時,他抄存昔日和王鳴盛、曹仁虎、王昶等人交遊與在山東、湖南等地主持鄉試所作的詩,並買舟南下,冬至後到達家中,開始撰寫《廿二史考異》。告假歸鄉之後,錢大昕怡然自得於著述、遊歷和侍親的生活,並開始悉心規劃和布置居所,大有終老家中的意思。

乾隆三十四年(1769年),因父親察覺到錢大昕厭倦仕途的用意,便敦促他儘早入京復職。錢大昕只能返京。年底,錢大昕開始研讀《說文解字》。

乾隆三十五年(1770年)五月,錢大昕將之前鈔存的詩編訂成詩集十卷。

乾隆三十六年(1771年),錢大昕充《大清一統志》纂修官。

乾隆三十七年(1772年),錢大昕補翰林院侍讀學士,會試充磨勘官,殿試充執事官,之後充任三通館纂修官。

徠乾隆三十八年(1773年),錢大昕奉旨入直上書房,教授皇十二子永璂書法。十一月,擢詹事府少詹事。

乾隆三十九年(1774年),錢大昕奉命充河南鄉試正考官,隨後就任廣東學政。

乾隆四十年(1775年)五月,錢大昕因父喪居喪歸里,引疾不仕。

乾隆四十三年(1778年),因去職后家境窘迫,錢大昕應兩江總督高晉之邀,赴鐘山書院執教,聊以改善生活。

乾隆四十七年(1782年),《廿二史考異》正式完稿。其後的十年間,錢大昕的作品大量湧現,是繼《廿二史考異》之後的又一個高潮。

乾隆四十九年(1784年),錢大昕自編《錢辛楣先生年譜》一卷,補《金石后錄》二卷。

乾隆五十年(1785年),錢大昕應巡撫章攀桂之請,出掌婁東書院。

乾隆五十一年(1786年),錢大昕撰《王世貞年譜》一卷及《通鑒注辨正》二卷。

乾隆五十二年(1787年),錢大昕應聘修《鄞縣誌》三十卷,編撰《鄞縣誌辯證》《天一閣碑目》二卷及《疑年錄》四卷。

乾隆五十三年(1788年),錢大昕應聘任紫陽書院院長。當時,受業於錢大昕門下者,不下二千人,都是秉實事求是精神精研實學者,如此前典試外省時之門生邵晉涵、李文藻,又如書院學生李銳、夏文燾、朱駿聲、孫星衍、鈕樹玉、潘世恩等。此後十六年,錢大昕往返於嘉定,蘇州之間,遍交吳中名士與藏書家,醉心交流學術研究。其與戴震、王念孫、王鳴盛、黃丕烈、顧廣圻相互切磋,於經史文義、音韻訓詁、典章制度、氏族地理、金石、曆法,無不精研。

乾隆五十四年(1790年),錢大昕校補《風俗通義》,並重訂《金石錄》,共得兩千通。

乾隆五十六年(1792年),錢大昕補《唐學士年表》《五代學士年表》《宋學士年表》各一卷,撰《元氏族表》四卷、《補元藝文志》四卷。

嘉慶四年(1799年),嘉慶帝親政,廷臣多次致書勸錢大昕復出,他都婉言相拒。

嘉慶九年十月二十日(1804年11月2曰),錢大昕逝於紫陽書院,終年七十七歲。

錢大昕主張把史學與經學置於同等重要地位,以治經方法治史。進而將小學、天文、輿地、制度、金石、版本等經學的附庸解放出來,並使之成為史學研究的輔助學科。錢大昕的這一做法,極大地豐富了史學的研究手段,提升了史學的研究層次。自《史記》《漢書》,迄《金史》《元史》,一一校勘,詳為考證。萃其平生之學,歷時近五十年,撰成《廿二史考異》,糾舉疏漏,校訂訛誤,駁正舛錯,無論是研究廣度和深度都優於同時期其他考史著作。他還完成了《元史氏族表》《補唐學士年表》《十駕齋養新錄》等示範性的作品,而這些作品即構成了史學考據的狹義“範式”。並且他帶動了邵晉涵、洪亮吉、孫星衍等學者同治史學,一定程度上扭轉了重經輕史的風氣。

通過自身的考據實踐,錢大昕探尋出了諸多史學考據的具體方法。這些方法主要有比較法、求源法、鉤稽法、歸納法以及專題研究法等等。其最重大貢獻是運用實證的方法,系統研究了中國歷代史籍。以前學者,撰史者多而評史者少,評史者又多議論體例、書法或褒貶古人,對已有史書作考證、補遺、糾謬者更少。宋明理學家的流弊是“束書不觀,游談無根”,視史部著作為畏途。而錢大昕則開啟了近代歷史學考證的先河,而錢大昕的著作尤其博洽精當。《廿二史考異》對歷代正史作了全面的考證、辨異、校勘、補遺,本著詳今略古的原則,尤詳於《新唐書》《宋史》《元史》。

錢大昕堅持歷史學秉筆直書的傳統,“據事直書,是非自見”,不必畫蛇添足,多加褒貶議論。他說:“良好史官的職責雖然是書寫善惡,但是必須服從事實,如果連是非都不能自圓其說,那就輪不到再作褒貶之詞了”(《潛研堂文集》卷18,《續通志列傳總敘》)。他批評歐陽修的《新唐書》和朱熹的《通鑒綱目》兩部著作摻雜了主觀解釋,混淆了歷史事實和評價。他指出“《新唐書·宰相表》記載宰相之死時有薨、卒、死的區別,本想要表達善惡的區分,但同樣開啟了後世爭端。朱熹的《通鑒綱目》效仿歐陽修,設例更加繁瑣,在記敘有的官員時,為了表達其貶斥態度,要麼削去其官職,要麼削去其爵位,要麼褫奪其謚號。表達方式稍微有些不整齊,後世讀史的人判斷這些就等同於刑部判決案件一樣艱難”(《廿二史考異》卷56)。

錢大昕認為“紀傳正史凡是官方編纂的都出於不同人之手,而且受時間限制,紕漏較多,尤其是《宋史》《元史》。《宋史》冗雜無章,編次失當,北宋部分因有根據,質量尚且較好,南宋部分最差,宋寧宗以後的四朝又不如高宗、孝宗、光朝三朝詳細,大概是因為史官迫於期限而草草結束修史,沒來得及討論和潤色”(《十駕齋養新錄》卷7,《南渡諸臣傳不備》)。至於元史僅331天成書,“古往今來修史速度之快沒有比得上《元史》的,而文字的淺陋拙劣也沒有像《元史》一樣的”,主編宋濂皆“詞華之士”,不諳史法,“徵辟修史的人都來自於民間,刻板而不熟悉典故史實”(《十駕齋養新錄》卷9)。錢大昕頗有志重新編撰元史,已有部分成稿,但迄未完竣。

錢大昕雖然博通全史,卻也有所側重,從而形成了輿地、官制、氏族等三個具體的研究領域。正是錢大昕所謂的:“我好讀乙部(史部)書,涉獵三十年,認為史家應當討論的有三端:輿地、官制、氏族。”從此以後,上述“三端”便成為了史學研究的三把鑰匙。如論晉南遷后,僑置州郡,初不加“南”字。至劉宋禪代后,始加“南”字。而唐人不察,修晉書地理志,俱加“南”字,使得許多地名都弄混了。“史家不通曉地理,隨意創作,沒有比晉志還過分的”(《十駕齋養新錄》卷6)。又如漢代分封同姓與異姓侯王甚多,《漢書》稱侯國,但僅能指名。錢大昕作《侯國考》,列舉其封邑所在和始封姓氏,又補充《漢書》失載者25人。又《廿二史考異》指出《漢書》中年代、封號、地望之錯誤16處,北宋景本《漢書》證明錢大昕的考證都是正確的。又如研究歷史人物必須弄清他的出身、氏族,否則便會張冠李戴,歷代史書中的舛誤不一而足,“有的一個人卻有兩個傳記,比如唐朝的楊朝晟,宋朝的程師孟,元朝的速不台、完者都、石抹也先、重喜等;有些強行搞混歷史人物關係,比如《宋紀》將余晦視作余天錫的兒子(實際上為從子),《元史》將李伯溫作為李守賢的親兄。至於耶律、移剌本為一個部族,史書將其分開;回回、回鶻本為兩個部族,史書將其混淆。不講求氏族,導致讀者想要了解這方面的真實情況卻充滿障礙”(《潛研堂文集》卷24,《二十四史同姓名錄序》)。錢大昕花費了大量精力,以文獻和碑刻資料糾正補充了歷代史書中關於人物世系的許多舛誤和遺漏。

錢大昕在挖掘歷史文獻方面,也有很多貢獻。《蒙古秘史》(下文稱《元秘史》)一書為記載成吉思汗時代的第一手資料,本為蒙古文,漢譯俚俗,人多不識其價值,四庫館臣稱其“傳聞之詞,輾轉失真”。錢大昕卻獨具慧眼,盛讚此書“敘次頗得其實”,“論次太祖太宗兩朝事迹者,其必於此書執其衷歟!”(《潛研堂文集》卷28,《跋元秘史》)此後《元秘史》便為治元史者所必讀。他又從蘇州玄妙觀的道藏中,抄錄出《長春真人西遊記》。此書記述長春真人丘處機應成吉思汗之召,西行至中亞細亞之事,由丘處機的弟子李志常撰述。當時的人不識此書,甚至以為是吳承恩所作小說《西遊記》。錢大昕加以糾正,認為該書“在西域風俗上足以值得考證”(《潛研堂文集》卷29,《跋長春真人西遊記》)。

● 經學思想

錢大昕在治經的理念和方法上,是推崇漢儒的。其推崇漢儒的理由,不外三個方面,一是漢儒以小學訓詁和名物考辨為自身學術特質,言必有據;二是漢儒去古未遠,文字音韻訓詁與經典相通;三是漢儒治經,訓詁皆有家法師承,不失經典本旨。也正是認識到漢儒治經去古未遠、家法師承的情況,錢大昕在遇到后儒與漢儒訓釋有矛盾時,多數情況下是傾向於漢儒之說的。

錢大昕所言“漢儒”,為東漢諸儒,許慎、鄭玄、賈逵、馬融、服虔、盧植等人是其代表。東漢時期,古文經學興盛,異字異音與經師傳授之本各有不同,又《詩經》《禮記》等經籍多名物典制,故以上諸儒解經,極重小學訓詁。

錢大昕雖然推崇治古文經的東漢儒者,但對於治今文經的西漢學者也不排斥。對於古文經與今文經,他有開明的看法,他說:“漢儒傳經,各有師承,文字訓詁多有互異者”,“伏生、鄭玄所傳的經書,有古今文之別,要未必鄭是而伏非也”。錢大昕在評論漢代學術時,沒有預設一個所謂今古文門戶之見。這與他的治經目的是一致的。錢大昕治經,目的是要求得儒學本真,即剔除后儒附會在經書上的謬說,以得聖人微言大義之真面目。換言之,在錢大昕看來,聖人經典在流傳的過程中,由於文字的錯訛,音讀的遺失以及后儒主觀的附會,使經典本義日晦於世。這不僅影響到人們對經典的正確理解,甚至影響到政治統治的理論基礎。因此,“刊落浮詞,獨求真解”,是錢大昕,同時也是乾嘉時期多數學者的共同的觀念。本著這樣的觀念,凡能求得儒學真解的學術,錢大昕都給以讚揚。不論是今文派的伏生、董仲舒,還是古文派的鄭玄等人,他們的學說只要對揭示儒學真諦有意義,錢大昕都是推挹有加的。錢氏之所以屢次提及東漢諸儒,是因為東漢以前之說,傳世者罕有,求之漢以前人之說則大不易,故退而求之東漢。東漢諸儒,學有本原,去古未遠,和後世無知妄作者大不相同,故錢大昕極為重視。

錢大昕認為漢儒學術醇正,魏晉直到宋明,治學以闡發義理為主,不講訓詁註疏,學風空虛。他對魏晉至宋明學術特徵的分析,失之籠統,也存在偏頗,尤其是他以漢儒治經的方法為標準衡評後世學術,未能結合時代背景、學術發展的內在理路來認識問題,充分顯示出他漢學家的立場。錢大昕在論述學術發展時,也貫穿著一個明確的意旨,那就是反對空談,崇尚實學,反對師心自用,崇尚立論有本。

● 四書學

1.《大學》

錢大昕作為經史考據中堅力量,主張大學回歸《禮記》。《大學》原是《禮記》中的一篇。朱熹將其單獨抽出,並與《中庸》《論語》《孟子》合稱為“四書”。乾嘉時期,錢大昕等漢學家要求恢復經典原貌,因此《大學》出現回到《禮記》範疇的傾向。他論述《大學》重視絮矩之道,強調自身修養的重要性,通過闡明其與《禮記》內理路的共鳴,完成了《大學》重新回到了《禮記》研究視野的實踐。另外,由於《大學》一篇,經二程、朱子移改增補,其本來之面目已經大變。錢大昕洞悉先賢立言之宗旨,深明文章致妙處,針對宋儒篡改經典的做法,錢大昕強調《大學》古本的重要性,認為當尊古書之原貌,而不可以己之意隨意改竄,將其視為禮學的一部分。

錢大昕關於《大學》的論述中,包含眾多的社會政治思想。第一,治國必先修其身。修身齊家治國平天下,一直以來就是儒家文化關注的重點,錢大昕對於修身是治國之本的概念是絕對認可的。第二,要“與民同好惡”。錢大昕認為,如果帝王可以做到以“民之所好好之,民之所惡惡之”,則“帝王之能事畢矣”。若“民之所好者利,而上亦好之,則必至奪民之利,利聚於上而悖出之,患隨之矣。"錢大昕認為,《大學》一篇,“極言以利為利之害",因此,“同好惡之君子,當好仁而不可好利耳。”第三,在關於《大學》有生財之道,無理財之術上,宋代的王安石借《大學》之言為其變法“理財為治天下之先務”尋找依據,錢大昕予以批駁之,認為凡言及理財的,都是“聚斂之小人",小人為君主搜刮財富,蒙蔽君主的雙眼,從而敗壞國體。這些借對《大學》的研究所表達出來的思想,反映了錢大昕力圖恢復開明政治傳統和對變革的保守消極傾向。

2.《孟子》

《孟子》是我國古代一部反映儒家思想的經典文獻,因為年代、地域的差異,《孟子註疏》成為《孟子》註解中極為重要的一本。《孟子註疏》被收入《十三經註疏》,相傳是宋代經學家孫奭為趙岐注所做的疏。然而,這本書自從問世以來,作者是誰的問題就一直是爭論的焦點。對這一問題,錢大昕在《十駕齋養新錄》卷三中,也進行了較詳細的考辨。首先,錢大昕對《孟子註疏》的成書過程作了考辨。其次,對於“託名孫奭所撰",錢大昕作了進一步的論證,經過考察、分析,錢大昕斷定《孟子註疏》是南宋人,在陸善經所刪改的《孟子章指》的基礎上所作,託名於孫奭。對錢大昕的這一論斷,後世多持肯定態度。自此,《孟子正義》並非孫奭所作這一論斷幾成定局。梁啟超也說:“《孟子》有趙岐注是漢經不可多得的著作。但《孟子註疏》本的孫奭純屬偽撰,錢大昕和《四庫提要》已經辨析清楚了。”可見錢大昕對《孟子正義》作者所作的這一番論述嘉惠後學。

錢大昕還考釋了《孟子》中一些史料的真偽,並勘正了紀年上的謬誤。例如《史記》記載燕王噲讓國、齊伐燕之事皆在齊湣王時,而《孟子》與《戰國策》則記載齊人伐燕為齊宣王之時。對於這一矛盾,後人大多因循《史記》一說,但並無定論。閻百詩認為以燕噲讓國至燕昭自立之事,移在前十數年,以合孟子游齊之歲,是不符合事實的。錢大昕是贊同閻百詩對於這一問題的論述的,認為為合於《孟子》而移易宣湣之年,終無實據,不如就《孟子》本文而斷。對這一問題,錢大昕認為王予中論斷最為精確。在王予中、錢大昕看來,齊人伐燕當在齊湣王時,認為在宣王之時,是後人增益,並非原書本義。如此,即可與《史記》相暗合,解決了這一矛盾。

3.《論語》

錢大昕在《潛研堂文集》中關於《論語》的研究主要集中在對《論語》微言大義的闡釋,如對“父在觀其志,父沒觀其行”“君子周而不比”“性與天道”等等句的明晰,錢大昕多能引經據典的予以很好的闡明這些句子之義。如對“君子周而不比”的解釋:孔子“忠信為周”之義,善矣。《論語》二十篇,言“主忠信”者三,又雲“言忠信”,又雲‘‘為人謀而不忠,與朋友交而不信”,又雲“與人忠”,又雲“與朋友交,言而用信”,其他言忠信者多矣。“忠信為周”,先民話訓,左氏所傳,不可易也。

● 詩經學

《潛研堂文集》中散見《詩經》之論述,主要有:《詩經答問》《虞東學詩序》《詩經韻譜序》《踐胡氏詩傳附錄纂疏》。

歷代學者治《詩》十分重視《詩序》。關於《詩序》,錢大昕認為:“說《詩》者不以文害辭,不以辭害志,詩人之志見乎《序》,舍《序》以言《詩》,孟子所不取后儒去古益遠,欲以人之私意窺測古人,亦見其惑己。”他強調,解說《詩》義不能“以文害辭”,也不能“以辭害志”,而應該根據傳世的《詩序》來加以闡釋,不可廢《序》不用。在尊《序》的前提下,錢大昕對於《詩序》的作者及成書年代亦推出了自己的觀點,而《詩序》的作者和成書年代歷來是個頗有爭議的問題。宋代以前,學者們大多認為《詩序》作於秦漢之前。兩宋以後,相當部分學者認定《詩序》為衛宏所作。這可以葉夢得、鄭樵等人為代表。入清以後,惠棟還傾向於《詩序》為子夏所作。在前人研究的基礎上,錢大昕又做了進步考定,指出:“愚謂宋儒以《詩序》為衛宏作,故葉石林有是語。然司馬相如、班固二人皆在宏之前,則《序》不出於宏已無疑義。愚又考孟子說《北山》之詩云:‘勞於王事而不得養父母。’即《小序》說也。唯《小序》在孟子之前,故孟子得引之。”在《孟子》中,錢大昕又找到了孟子引《小序》之說的重要材料,這就將《詩序》的創作年代推前到秦漢之前,因而他指出:“漢儒謂子夏所殆非誣矣。”(《十駕齋養新錄》卷1)這就重新認可了漢儒的子夏作《詩序》之說。這一結論,經過歷代學者的不斷探索,特別是由於戰國楚竹書《詩論》的發現和研究——“《詩序》在秦漢之前就已經存在了,而且它的作者很可能就是卜子夏” ,使得“子夏作《序》"說,被更多的學者所接受,又重新成為學術界的主流。這說明,錢大昕之說的學術價值並未銷蝕。

在對待前人的《詩》學成果的問題上,錢大昕處理得也恰到好處。他非常尊崇漢儒的見解,對《毛詩故訓傳》和鄭玄的《毛詩傳箋》多有採信,其中又特別重視毛傳之說。首先,錢大昕認為,毛亨說解《詩》三百篇中的鳥獸草木之名,皆是依據《爾雅》為說,並肯定這種做法是合理的、正確的。例如《召南鶴巢》篇中的“鳩”,毛亨以為是“梧軸”(即布穀鳥),而歐陽修說“別有拙鳥處鵲空巢,今謂之雞,與布穀絕異”,錢大昕不同意這種說法,指出:“《詩》中鳥獸草木之名,當以《爾雅》為證。秸鞠為鸕鳩,見於《釋鳥》,不聞別有拙鳥名鳩者。”這就肯定了毛傳的解釋。由此出發,他十分重視《爾雅》在《詩》之字詞訓詁方面的重要價值,並批評“宋儒不信《爾雅》,故於經義多所窒礙”。例如,《周頌我將》“儀式刑文王之典”,朱熹《詩集傳》云:“儀、式、刑,皆法也。”錢大昕認為,《爾雅釋詁》訓儀”為“善”,正可用來解釋該句詩,朱熹的解釋反倒會帶來重沓之弊。在錢大昕看來,“依《爾雅》說甚為直捷而必欲改之,斯亦通人之蔽矣”(《潛研堂文集》卷6,《答問三》)。

同時,錢大昕將後世的相關《詩》學文獻歸納為兩大類,即“引《詩》”與“說《詩》”,這結論在《詩》學界也有著較為廣泛的影響。錢大昕指出:“引《詩》者主於明事,不主於釋《詩》,所謂‘賦《詩》斷章’,不必盡合乎《詩》之本旨也。說《詩》者因其詞而論其世,而知其人,則非通儒不能。”關於說《詩》,他舉例道,《孟子》說《小弁》,推本親親之仁;說“溥天之下”四語,推言勞於王事,不得養其父母。錢大昕贊成《孟子》所提出的“以意逆志”“知人論世”兩條原則,以為《孟子》說《詩》“其言曲而中,於當日詩人情事,無不曲肖”,屬於善於說《詩》者類。他進而強調,後世一些說《詩》者,“或是古而非今,或襲新而遺故,己之偏,未能悉化,以致以辭害志者固已多矣”,該種現象也是應該注意的。這兩類文獻之間的性質有所不同,因而在《詩》學研究史上的價值也就存在差異。錢大昕對這兩大類的具體情況和基本內涵進行了較為準確的界定,為後人研究《詩經》提供更為全面的思路。

對於《詩經》的研究方法,錢大昕提出兩條:首先,他強調,治《詩》當遵循孟子“以意逆志”之方法。何為“以意逆志”之法,錢大昕舉孟子說《詩》之例予以說明:對於那種“是古而非今,襲新而遺故,一己之偏,未能悉化”的治《詩》方式,錢大昕認為“雖自謂得古人之志於千載之後,而以辭害志者固已多矣”,故當摒棄之。其次,重視《詩經》在解古音中的重要作用。時代久遠,文字些許變化不大,但聲音之變化極大,更因各地所操土音方言,致使“六書諧聲之旨漸離其宗”,三代以前無音韻之書可參,故唯三百五篇之音為最善,可依《詩》三百篇,藉以經傳子騷,分類而列之,並加以引申,以此古音方可分。或曰:“執隋唐之韻以讀之,有所組錯,屢變其音以相從,謂之葉韻”錢大昕認為此法不可取,不但,與當今之音不和,亦使古音失之其味。故,欲解古音,當以《詩經》三百五篇為根本。

● 禮學

《潛研堂文集》關於《禮》學的論述散見於:《晃衣裳說》《只嘗說》《三禮答問》《儀禮管見序》《跋儀禮集說》《跋禮記纂言》《跋大戴禮記》。

錢大昕對《禮》學的研究突出體現其以考據學治經的範式,集中在對三《禮》字詞的考釋上。他深於小學尤其是《說文解字》,強調義理出自訓詁,因此他研讀經典極為注重對字詞的考證。對於三《禮》,錢大昕常以小學研究之心得,以解字說經。如:“問:《春秋》有一人而二字者,叔向之為叔譽,亦其類歟?曰:《說文》:‘胖響,布也。’古人名字相配,故名肸字叔。‘響’與‘向’通,故或為‘向’。其作‘譽’者當為‘響’之佛,自行相涉,轉寫易淆,非有兩字也。”(《潛研堂文集》卷8,《答問五》)這樣以小學解經之字義的個例,比比皆是,或以聲音轉借之理,以求得其本字,或以它書之引用,以求得其本字確義,錢大昕明確地提出,只有明確經書之字義,才能更好的去釋經。這不僅是他研究《禮記》的指導思想,也貫穿他治經的始終。

關於三禮之間的源流與繼承,涉及複雜的史學知識,而錢大昕認為十分有必要釐清。禮學界則曾長期留傳《小戴禮記》是由《大戴禮記》刪減而來的說法,這無疑是沿襲陳邵《周禮論》的說法。對此,錢大昕是存在異議的。他還指出,大小戴禮記各有所長,無法完全視作由一轍所出。實際上,錢大昕認為大小戴禮記都是從《漢書·藝文志》所錄的禮學之《記》中選編而成,有相同的篇目是可以理解的。對於後世學者多不重視大戴禮,錢大昕認為主要是因為《小戴記》經鄭玄表章,而大戴之書沒有傳授的人,導致散佚超過半數,宋元之後,能讀懂《大戴禮記》的更是少之又少,才導致《大戴禮記》的學術價值一直得不到應有的認可。此論相當於是為大戴禮記正名,糾正了學界長期忽視大戴禮並把二者混為一談的錯誤觀點,對後世學者影響深遠。如陳壽祺、張舜徽都認為後世學者應“取兩戴《禮記》合治之,不應妄分軒輊也。"

錢大昕提倡抑宋揚漢,他通過探究宋明理學範疇,重新闡釋了儒學意蘊。對於宋、明學術,錢大昕從兩個層面上進行了駁難:在工具層面上,錢大昕對宋明人研究學術的方法進行了抨擊,他說:“自宋、元以經義取士,守一先生之說,敷衍傅會,並為一談,而空疏不學者,皆得自名經師。間有讀漢、唐註疏者,不以為俗,即以為異,其弊至明季而極矣。”又說:“宋儒喜歡發表新的議論,踐視古注如同拋棄糟粕般。”在錢大昕看來,宋人治經,不通訓詁,率意改經,重視發揮,喜與前人立異,好為驚世駭俗之論,實際上流於空談,沒有根柢。他的這種認識與當時的漢學家超出前人的議論不多。

在思想層面上,錢大昕對宋、明理學中的很多範疇都進行了駁難。如他論“性即理”云:由“性即理”出發,錢大昕反對李之才、邵雍所謂“義理之學”之外有“物理之學”,“物理之學”之外有“性命之學”的說法,指出:夫性命之學有出於義理之外者乎?天下之理一而已。自天言之,謂之命;自人言之,謂之性;而性即理也。窮理斯可以觀物,區物理與義理而二之,而謂物理之學轉高出於義理之上,有是理乎?《中庸》,言性之書也,曰“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。道也者,不可須臾離也,可離非道也”,故曰“道不遠人”。凡離乎人而言物,離乎理而言性命者,非吾所謂道也。錢大昕批評那種把“理”玄學化,“離理而言性命”的所謂“道”,反對那種玄遠空虛的所謂“性命之道”。他說:“聖人之道,至切近而可循,後人舍其易知易從者,而求諸幽深玄遠之間,故其說支離而難信。”

由於歷史條件的變化,錢大昕批判宋明理學末流的空談,與顧炎武有所不同。其對宋明理學一套哲理化的理論是不滿,他所極力傾向的,是把理學家大力鼓吹的儒家倫理綱常的說教,具體化為人們日常生活的準則。可以說,他對理學“性”、“道”等範疇的駁難,貫穿的都是這樣的思想。從積極意義上講,錢大昕是為了進一步扭轉學風偏向,改玄遠為淺近,變空虛為敦實,號召人們真正去接觸儒家原典,體會聖人思想的真實涵義;從消極方面看,錢大昕對理學的哲理性思辨不甚了解,他以日常倫理批駁理學的思辨,在某種意義上限制了理學在理論上的進一步發展。

錢大昕抨擊宋明理學,還因為宋儒引佛入儒。理學本來就是儒、釋、道三者結合的產物,學者既修儒籍又歸心釋道也是平常之事。錢大昕由於從小受到祖父錢王炯影響,對佛道沒有好感,在日常生活中,他反對信從釋道,為仙為幻,勸說人們“佛仙都虛幻,休尋不死方”。在理論上,他認為佛教六道輪迴說敗壞人倫,佛教徒拋棄父母兄弟而出家,更是有違人倫。

● 文學思想

1.散文思想

錢大昕提倡明體致用,文以貫道,這是他關於文學功能的基本觀點。在他看來,“夫文之體,奇正、濃淡,本無定法,要其為文之旨有四,曰明道,曰經世,曰闡幽,曰正俗,有是四者,而後法律約之,夫然後可以羽翼經史,而傳之天下後世。”此四者歸結到一點,就是於世有用。錢大昕認為“德可以潤身,文足以經世” ,“儒者立言,當為萬世生民慮” ,“文章須有裨名教,經史自可致治平。”他還以此為標準來評價經典與“儒者”的價值。在《世緯序》中,錢大昕稱讚《世緯》一書,原因是其“鑿鑿乎乃經世之論”。

錢大昕的“文以貫道”體現了“尚實斥虛”的思想取向。因此,他對韓愈《原道》篇頗為讚賞,認為“退之《原道》一篇,與孟子言仁義同功。‘仁與義,為定名;道與德,為虛位’二語勝於宋儒” 。他指出“是道不外乎五倫”,並且申述:“將虛無作為道,足以使國家滅亡;以日用為道,則是堯、舜、三代的功勛偉業。”主張以“道不遠人”,“日用為道”來達到經世致用、匡救時弊的目的。

錢大昕提倡致用之文,自然就主張為文當直奔主題,務求實用,不可枝蔓,更不能賣弄技巧,追求華麗,以文害義。他所賞識的是“學者之文”、“不枝之文”,對“雕蟲綉帨”之文則發出了“奚多何為”的感嘆,認為言之立者,一以貫之,“非徒組織其詞以為麗,詰屈其句以為功者也” 。錢大昕讚譽《世緯》“指陳利病,洞達古今,其言要而不煩,其道簡而易行”,認為《世緯》的著作者袁袠是“真有體有用之儒” 。錢大昕認為必須“求道於經,以經為文”是為文的基本原則。在他眼裡,作為載道之書的《六經》是不枝之文的典範。他說“夫《六經》定於至聖,舍經則無以為學” ,並由此讚美秦蕙田“求道於經,以經為文,當世推之曰通儒,曰實學,不敢僅以文士目公,而其文亦遂卓然必傳於後世,此之謂能立言者” 。

2.詩論

錢大昕在《春星草堂詩集序》中提出詩有四長:“昔人言史有三長,愚謂詩亦有四長,曰才、曰學、曰識、曰情。”錢大昕在“才”上強調詩人的天賦,即用筆構思的天分,作詩天賦高的人往往文思泉湧,思想之野馬馳驟縱橫,下筆難以自休,而詩筆涉及之處,意氣奮發,隨意自然;他從兩個方面理解詩歌“學”的內涵,一是學的範圍,二是學的方法。錢大昕則認為經史子集特別是經、史知識都應成為詩歌“學”的內容,正如《說詩晬語》中云:“以詩入詩,最是凡境。經史諸子經過徵引都進入詩歌,方才有別於像地上流淌的雨水一樣沒有源頭的學問。”身為經學大家,在學的方法上,也理所當然地講究考據,強調字字有來歷。“學”確實重要,“學問理解,並非對詩歌不妨礙,作詩的人如果沒有學問理解,終究是俗人之談,還不足以供士大夫之一笑。”但純粹的學人之詩,還需識以濟之。

關於“識”錢大昕提出了自己的獨特看法,認為“轉益多師,滌淫哇而遠鄙俗,詩之識也”, 。由此可見,識從學來。葉燮論詩強調才、識、膽、力,沈德潛主張以“胸襟”與“學識”為本,錢大昕之說兼二者之說,才、學、識皆重視。身為學者,錢大昕有很強的責任感,作詩亦有強烈的“載道”觀,自然尚“雅”遠“俗”滌“淫哇”。因而,錢大昕對“綺麗纖巧”的溫庭筠代表的晚唐詩也進行了嚴厲的批評。

錢大昕詩論的獨到之處是對“情”的強調。唐代劉知己強調:“史才須有三長,世無其人,故史才少也。三長:謂才也,學也,識也。”錢大昕在劉知己三長的基礎上補充並突出了“情”,提出了詩歌的“四長”,可見他的創新和對“情”的關注。在他看來,詩“情”是一種思深意遠、言近旨遠、筆短意長、含蓄悠遠、咀之味永、栩栩如生的創作境界。錢論詩強調“真性情” 。詩歌的關鍵本於吟詠情性,這種情性在他眼中不是感情宣洩,而是情動韻流的感覺,是句中有餘意,篇中有餘味。錢大昕還認為,不論是才、學、識還是情,都不能孤立地存在,詩此四長,缺一不可。

● 詩歌

錢大昕一生所作詩歌頗多,《潛研堂詩集》《潛研堂詩續集》所收錢大昕詩歌有1600餘首。綜觀其詩歌創作,其詩歌創作歷程大致可分為三階段。第一階段,指其早年的詩歌創作。錢大昕十四歲左右即從父學詩,“當是時,舉業家皆不習詩,生徒或私作韻語,則父師相詬病,以為妨於制義也。府君獨喜教不孝為詩,示以唐人安章宅句之法。又謂詩文非空疏無學者所能為” ,二十歲以後,頗有志經史之學,不欲專為詩人,然是時客吳門,與禮堂、蘭泉、來殷諸君子日唱和,所得詩亦漸多,繼而遂以有韻之文通籍。錢大昕少年、青年之時的詩歌側重於經進賡和,因詩賦而通籍官場后,他還寫下了大量的御制詩歌,並善用排律。第二階段,指錢大昕中年的詩歌創作。錢大昕嘗奉命典試山東、湖南、浙江、河南,所到之處,皆欣然作詩紀天時,述土俗,盡情描述山水之明秀,民物之繁庶。第三階段,指錢大昕老年之詩歌創作。錢大昕晚年登臨贈答之什較少於前,而優遊林下,日事丹黃,意有所得,觸而成詠,性情之蕭曠,議論之確核,實又勝於少壯之時。這三個階段的劃分是相對而言的,很難截然分開。就體裁而言,錢大昕最善古體詩和律詩,創作數量最多,古體詩中尤擅長五言和七言,律詩中最喜五言、七言律詩和排律。

《潛研堂詩集》

錢大昕的詩歌創作時間跨度長,涉及範圍廣,題材多樣,上至三代,下涉乾嘉,人物、職官、掌故、天文、地理、禮制、科舉、山川、風俗、農事、植物、佛寺、道觀、典籍、版本、金石、文字等等,都是他創作詩文的題材,而且寫來得心應手,這正是他所持詩論在其詩歌創作中的實踐。他的詩歌還以其內容質實,議論獨到;抒情從容,構境清雅;嚴於用韻,勤於用典;善用對比與誇張等特色開闢了學者詩歌新天地,為古典詩歌的發展作出了自己的重要貢獻。

● 散文

1.內容

《潛研堂文集》

錢大昕散文將純文學與雜文學合一,既包括文學性文章,還包括大量的學術性文章,後者常常將經學詮釋與文學敘述融為一爐。其學術論文多闡述作者對一些學術問題的看法。這類散文往往廣徵博引,以考證精詳、邏輯謹嚴而見稱,為乾嘉考證文字樹立了典範。如《答袁簡齋(袁枚)書》論唐、宋官制中檢校、守、判、試知等稱號的源流演變; 《答問》九論漢代贅婿實是典身為奴,解釋了史學家的積疑;《答問》十的《經史子集之名何昉》考訂了“四部”的區分是從什麼時候開始的;《秦四十郡辨》和《漢百三郡考》等篇,闡明了秦、漢政區的劃分等等。錢大昕以辨偽存真為己任,常常感嘆世之儒者真偽不分、文字含糊。因此在文章中引用了大量史料,在其搜集的翔實的史料面前,前人的謬誤昭然若揭。錢大昕學術性文章篇數較多,蘊涵著其淵博的知識底蘊,具有明確的針對性和強烈的說服力,在其散文中佔有突出位置。

其政論文不多,但針對性強,體現了其經世致用的文學思想。具體說來,其政論文涉及文字獄、君王納諫、君王暴力、賦稅、法治、婦女守節等不同方面,見解獨到,頗有思想深度。如《帝王大度》 篇列舉了唐宣宗先誤以文字罪裴惲,然後能因戶部韋澳奏言而“自悟其錯”,以及唐文宗不諱己名的例子,對當時實行文字獄的統治者的自私專橫進行了有力的批評。而《洛蜀黨論》一文,錢大昕甚至直言不諱地指出:“夫摭語言文字之失,陷人於罪,縱使幸而得逞……猶為士論所薄。”表達了錢大昕對文字獄的不滿。至於國家加賦一事,錢大昕觀察更細緻,其《記加徵省衛運軍行月糧始末》反映了乾隆後期橫徵暴斂、肆意加賦的現象。而其《大學論下》 一文更是深刻揭露了統治階級想方設法變相加重人民負擔以及統治階級內部大魚吃小魚,巧取豪奪的黑暗現實。錢大昕這類文章在寫法上繼承了中國古代政論文的優秀傳統,論點鮮明突出,論據充分,結構謹嚴,氣勢磅礴。

錢大昕的雜記文或敘事,或寫人,或就事論理,或兼而有之。畢沅承御賜為其母築祠,錢大昕承命而作《封一品張太夫人祠堂記》。記敘了畢沅母張氏教子有成及畢沅功成不忘母的事氏跡。因畢沅被喻為當世之歐陽修,錢大昕有意將畢母與歐母比較,通過對比得出張氏其才其遇勝過歐母,讚揚了其崇高的母德及畢沅的不忘恩澤。《弈喻》以簡潔之語敘寫觀弈與對弈,以旁觀和對局的巨大差別為喻說明察他人過失易、見自己過失難的道理,並對文人相輕、彼此相嗤的通病痛下針砭。在記文中,錢大昕不喜歡過多的描繪,卻專情於具體問題的考證議論,沒有純粹描寫山川景觀的記文,即使是在敘事明顯的記文中,亦總是留有學術考證的烙印。《游茅山記》《西溪別墅記》《放生池古泉記》等從篇名上看應著重寫景,但實則還是傾向於議論和考證。《海鹽縣瑞麥記》看題應重在敘事描寫,而錢大昕卻就麥的“一束二縫”之義詳加審證,其考證的愛好與精神於其記文亦可見一斑。除了注重考證、訪碑等一類學術色彩濃的記文,錢大昕還有一些記文傾向於功德的歌頌,如《崇實書院記》《虎丘創建白公祠記》《饒陽縣新建文昌閣記》《張氏墓廬記》等;有些記側重於言行的議論,《半硯齋記》以岑渚的“因半硯得全硯”就“適然心態”發表感慨,《可廬記》論說應隨遇自足,視宮室之美猶廬舍,“感浮生之如寄,將好修以為常”;有些記如《芥舟山房記》則純粹敘寫了一段作者感興趣的辯論等等。

● 體裁

就文體而言,其散文可分為十四類,其中書傳、序跋、銘狀等尤為精粹。

錢大昕的書、傳數量不少。書凡四卷,是錢大昕與友人之間的論學書札,或告知、或答問、或質疑、或論難,或議論、或抒情、或敘述,言之有物,實事求是,知識面寬,涉及推步之學、聲韻學、輿地、官制、郡縣考證、史記中的知識考證等。這些書信不僅體現了錢大昕的交友情況,而且從不同層面展示了錢大昕追求知識的執著及其問學的謙虛和實事求是精神。錢大昕作傳亦有四,作傳的對象既包括立下赫赫戰功的忠勇之士,也涉及到志仁至孝的孝子和忠貞有節的烈女節婦,而涉及內容最多的是學者、名儒傳,如《嚴衍傳》《胡渭傳》《惠棟傳》《戴震傳》等,是研究清代學術的寶貴資料,《清史稿》中的若干人物列傳即源出於此。

錢大昕的序跋文凡十卷,多討論學術問題。其中序文四卷,或為事序,交待事情發生的來龍去脈,如任山東、湖南、浙江、河南鄉試主考官時,即分別寫下《山東鄉試錄序》《湖南鄉試錄序》《浙江鄉試錄後序》《河南鄉試錄序》等;或為送別序,如《送李素伯之任恩平序》《送俞楠園教授蘇州序》等;或為贈序,如《贈邵冶南序》《贈談階平序》等;或為壽序,如《述庵先生七十壽序》;或為書序,如《味經窩類稿序》等等。跋文六卷,主要有為文人文集、詩集作跋,如《跋陶淵明詩集》等三十餘篇;為史書作跋,如《跋漢書》《跋三國志》《跋資治通鑒》等;為志書作跋,如《跋三山志》《跋吳郡志》等;為各種碑帖、墓誌作跋,如《跋西嶽華山碑》等。這些跋成就較高,李慈銘曾加以評論:“予每閱《鮚埼亭》《潛研堂》兩家題跋,深嘆其學之無所不賅,令人茫然莫測其涯涘……其讀書精細,為前人之所未有。”

錢大昕的銘狀文不少,一方面,由於文名卓著,錢大昕應邀寫了很多墓碑文,如《光祿大夫經筵講官太子太保刑部尚書秦文恭公墓誌銘》《工部左侍郎汪公墓誌銘》《太子太保兵部尚書湖廣總督世襲二等輕車都尉畢公墓誌銘》等;另一方面,由於為人和善,錢大昕廣交眾友,與親戚朋友有著深厚的情誼,很主動地為逝世的親朋好友寫下銘狀文,如《祭亡妻王恭人文》《西沚先生墓誌銘》《李南澗墓誌銘》等。這些銘狀文大都能簡明扼要地介紹逝者的生平事迹,概括墓主的功勛業績,而有些墓主很少有勛業政績可以稱述,錢大昕則採取從虛處落筆的手法,或以朋友的交遊聚散感嘆著文,或以親人的存亡離合感嘆成篇,充滿了纏綿嗚咽的情韻,同時,錢大昕喜歡選擇典型事例來表現人物的精神性格與品德,並將自身納入其中,從而將這些實用性的墓誌、祭文寫成情辭並茂、聲淚俱下的絕妙文字,為墓誌銘的寫作別闢一途。

2.特色

錢大昕散文條理清楚,說理透徹,語言結構無迴環曲折之感。其論說文中心突出,論點明確,論據充分,論證有力,且開門見山提出自己的觀點。《春秋論》開篇即力辨以文字為褒貶之說,而強調其要點為如實紀事。《輪迴論》開頭即擺出自己的態度,批評始為輪迴之說者的欺天誣神。《梁武帝論》開言即論說拒諫自矜者,國雖安必亡,后擺事實逐條分析,梁亡不因昏、怠、淫、侈和權幸,最後反覆論證作結,梁亡於拒諫自滿。其記文一般先交待作“記”緣由或介紹作記對象,然後結合歷史,發表議論作結,思路清晰明了,如《石鼓亭記》《可廬記》《抱經樓記》《五硯樓記》等。其考證性的書文,也喜歡在文首即交待論述的對象,如《與徐仲圃書》《答談階平書》《與孫鳳陽書》等。錢大昕有些散文也喜歡開頭敘述或分析,末尾作結,點明議論中心。錢大昕的序跋文短則幾十字,長則幾千字,旨在表述清楚,使得闡釋的疑難變得明了。

錢大昕的散文創作還具有語言簡樸,中和含蓄的特色。錢大昕反對為文言詞華麗,主張文風質樸,辭約而理精,文章底蘊深厚,頗具語雖簡意頗豐的藝術效果。吳孟復於《清文舉要》序中稱:“若錢曉征、王懷祖、段若膺文亦簡潔,非皆‘繁碎繳繞’如惜抱所譏者也。”段玉裁所言“其氣和,故貌不矜張”,“其書味深,故條鬯而無好盡之失……辯論而無叫囂攘袂之習。”如歐陽修雖果敢而不叫囂跋扈,雖畏禍而不頹喪絕望,其人生哲學表現為崇尚中和之性,沉穩平靜,時刻保持心理的平衡。

錢大昕書法以隸書見長,作品多以楹聯為主,而聯語多為自撰,其書其文,無不充滿文人氣息:書法古樸蒼厚,辭句典雅不俗。在錢大昕的故鄉嘉定博物館藏聯“名酒過於求趙壁,異書渾似藉荊州。”藏於遼寧博物館的有“天下朋友皆膠漆,萬古雲霄一羽毛”。早在青年時期,錢大昕就已有深厚的文學功底,作詩受到沈德潛的好評,故他所撰聯語文辭清新脫俗,溫婉雅緻,透出文人氣息。他的對聯多以隸書出之,古樸厚重,俊逸沉著。

錢大昕的隸書作品風貌,與其審美之崇尚“古雅”是一致的。古樸典雅、遵循漢隸筆法,用筆源自金石,以中鋒為主、筆畫沉著穩健,不事雕琢。結體以乙瑛碑為基準,墨色濃黑凝重。其作為一為學者,在隸書上,並未形成自己獨立的風格特徵。

錢大昕篆書講究筆畫勻稱:“古文中豐而首尾銳,小篆則豐銳亭勻。叔重採錄古文,而小篆筆法書之。”其指出大篆的線條特徵是中段豐腴,首尾銳利。小篆則線條均勻,粗細變化不大。其次,他認為,學習篆書要從識篆字開始,從《說文解字》入手,許慎的文字學功力是時人難以企及的。其書法的一個特點是擅長在字形上下功夫,用一些不常用、不常見的字形。錢大昕的篆書婉轉流暢,端莊秀麗,以二李風格為主。主要代表有三通碑刻:《重修蘇州府學碑記》《嘉定縣折漕報功祠復祀碑記》《許雲鵬及夫人墓誌蓋》。

錢大昕的行書,包括他的行書立軸、行書尺牘、題跋家書等。行書立軸以行楷為主,端莊大方,沉著厚重。錢大昕的手札,工穩秀氣,充滿文人的書卷氣,楷書細緻精巧、行書間帶有草書,流暢自如。其行草書手札,則面貌不一,或端莊雅緻,或精省幹練,則又折射出了一代大家的平易瀟散、不拘一格的一面。

錢大昕自幼便受多位恩師指點,更得到王峻、沈德潛等人的薦舉提拔,前輩之教育影響了他一生,他便將這種教育理念、教育方法傳承下去。錢大昕投身到教育事業中,有很大程度是受老師王峻的影響。錢大昕歸田后,歷任三大書院院長,執教二十多年,教育活動在其一生的學術活動中佔據著舉足輕重的地位。他的教育活動形式多樣,包括,書院講學、主持科考、提拔後學、記載熱衷於從事教育事業之人及事迹、闡述教育思想。

錢大昕在講學過程中,始終貫徹其“實事求是”的治學原則,提倡實學,反對虛華之學。在與學生談論治學之方法是,強調不可浮慕虛名,士子深受其教,學風漸變。以此為基準,他在執教的幾十年中,培養了大批的學子,他們中多數都學有所成。錢大昕主持鐘山書院四載,“及門經指授成名者甚眾,而韓明府廷秀、董方伯教增、談廣文泰、孫州牧源潮、鮑文學鏈,尤所獎賞” 。主婁東書院三年間,“所賞者如陸君元吉、楊君雲激、陸君學欽、汪君學銘、胡君金浩,暨蕭君揆掄、沈君端靖,皆一時之彥也” 。后移主紫陽書院,在這裡錢大昕渡過了他人生最後的十六年,培養人才可謂名流輩出,“如陳工部鶴(陳鶴)、潘戶部世環(潘世璜)、少司農世恩(潘世恩)、陳戶部鍾麟(陳鍾麟)、葉太史紹本(葉紹本)、吳殿撰廷琛(吳廷琛)、顧庶常葯,皆賞識於末第之先,而自謂賴府君造就玉成者也。”

主持科舉考試是錢大昕教育活動中又一項重要內容,他奉命共參與典試山東、湖南、浙江、河南四省的科考。在這四次科考中,錢大昕都是盡責儘力,誠惶誠恐,唯恐不公,為國家選拔出大量優秀人才。在山東鄉試中,錢大昕“批閱二十晝夜,得士六十九人,貢太學者十三人。”在湖南鄉試中,應試之人多達四千餘人,試卷不下五萬六千篇,錢大昕夙興夜寐,盡其所能做到公允,稱“所去取者必皆允當而無一遺才,臣誠未敢自信也,然臣之心力,不敢不盡矣”。

在多次主持科舉考試的實踐中,錢大昕對科舉考試製度有很深刻的認識,在選撥人才上提出了一些獨到的觀點:儘力剔除抄襲之風。錢大昕對抄襲深惡痛絕,抄襲帶來嚴重社會問題,抄襲導致士子對科考心存僥倖心態,不致力於文章,專攻於摹擬沿襲。“夫摹擬沿襲之文,古之能文者羞稱之,而今或以為戈取科名之捷徑,宿儒之不遇,淺學之登科,其未必不以此”氣抄襲之風盛行,不僅會導致古學盡廢,同時也會帶來社會的不公。故錢大昕在選取科考文章時,儘力做到,“要之學有根柢,則詞必己出” ,“要皆能自出機行者”,對於支離穿鑿之言,雷同票襲之語,必剔除之,儘力做到“雷同抄襲之作,汰之務盡” 。錢大昕希望通過科考來引導士風,使“三湘七澤之濱,操觚而來者,咸知讀書好古之足貴,而剿說雷同之無益,相與研覃經史,有本有原,於是文體益進於渾醇,士習皆矮於端謹”這便是錢大昕所期望的。

錢大昕對於熱衷於創辦教育的善舉之事多有記載,這亦反映了錢大昕對教育事業的推崇。《潛研堂文集》有《崇實書院記》,崇實書院為江南河道總督李宏(錢大昕稱他為“湛亭”是因為清晏園池心的湛亭是他修建的)所創,錢大昕很是稱讚他創辦此書院的宗旨,即“有本之學,務罵其實,勿逐於名” 。后李宏去世后,書院一度敗落,幸而有其子李奉翰受乾隆帝的囑咐,得以擴建此書院,書院規模擴增,煥然一新,培養之人才與昔日相比,有增無減,錢大昕應其邀,為此書院撰寫記文,並贊李奉翰的義舉:“今薌林公恪承先志,引伸而擴充之,上以比聖明械朴作人之治,下以示多士居德善俗之方,風聲所樹,如影從形,當有華實兼茂之儒出為世用者,豈徒江、淮人士歌誦弗援而已哉?”望後人繼續發揚書院崇實之宗旨。錢大昕不僅自己投身於教育事業,對於周詔熱衷於教育事業之人、事迹,亦留心觀察記載,大力弘揚重教風氣。

錢大昕小學功底紮實,這也為他的古籍訓詁工作奠定了良好的基礎。在《十駕齋養新錄》中,錢大昕訓詁研究的主要成就是因聲求義、考釋俗語詞以及對古代姓氏、避諱等文化現象的研究。

在訓詁實踐中,錢大昕與段玉裁、王念孫的觀點相一致,他曾在《潛研堂文集·小學考序》中提出:“因文字而得古音,因古音而得古訓,此一貫三之道,亦推一合十之道也。”因此,錢大昕也往往能擺脫字形的束縛,從語音出發,利用因聲求義的方法進行訓詁。其在訓詁方面的主要成就就是“明聲音,破假借”。在《十駕齋養新錄》中,錢大昕註釋假借字的情況比較複雜,有時他能明確指出某字與某字為假借關係,例如在閱讀《說文解字》時發現,許慎記“炳”為“虨”,而“虨”在《說文》中的解釋是“虎文彪也”,也就是虎皮上的斑紋,與《周易·革》原文含義相應。“虨”屬幫母文部,“炳”屬幫母陽部,聲母相同,讀音相近。錢大昕認為今本《易經·革》“大人虎變,其文炳也”一句中的“炳”為假借字,“虨”才是本字。錢大昕有意識地藉助同音、音相近、一聲之轉、聲相近、雙聲疊韻、並言等,更好地破除了古書中的假借字,探求了事物的得命之由,貫通了異形詞,並且糾正了流俗之誤。

《恆言錄》是錢大昕專門對清代俗語詞整理、研究的一部著作,將各種俗語詞與傳世典籍語料相結合,列舉書證以示義,稱引註疏以顯義,藉助今語以釋義,出示案語以辨義,求本溯源,探幽發微,啟迪人們對詞語進行斷代分析和深刻思考,已初具俗語辭典之規模,代表了當時俗語研究的高水平。在《十駕齋養新錄》中,錢大昕也對俗語詞詞義發展變化的種種原因和途徑進行了歸納。例如在“婦人稱奴”一條中,錢大昕說明在上古時,“奴”兼指男女,如《周禮注》:“奴,從坐而沒入縣官者,男女同名。”並且,“奴”多用來指男性僕人,女僕一般稱作“婢”。而自宋時起,錢大昕發現“奴”還可以用來作婦女的自稱。錢大昕還利用方言俗語詞考證詞義,在訓釋“紞”之義時,便以“吳中方言以被識為當頭”來驗證自己的觀點:“予謂被之有紞,若今時當頭矣。”

在《十駕齋養新錄》中,錢大昕對姓氏的分合演變、系姓於名前、古人姓名分割等現象,以及一些具體的姓氏問題都進行了探討分析。在秦之前,姓氏具有明貴賤、別婚姻的作用。天子只有姓;貴族有姓,也有氏;平民百姓既無姓無氏,只有名。兩個人只要姓不相同,就可以通婚。到了戰國時期,姓與氏合而為一,人們往往以氏為姓。對於姓氏由分到合的演變原因,錢大昕認為主要在於“戰國分爭,氏族之學久廢不講” 。

錢大昕所提出的“古無輕唇音”、“古無舌上音”理論,已經為學者所公認,影響最為深遠。其“古無輕唇音”理論是指三十六字母中的輕唇音“非敷奉微”這組音,在上古時與重唇音“幫滂並明”的讀音是相同的,他認為在六朝以後,“非敷奉微”這組音才從“幫滂並明”中分化出來。錢大昕主要依據先秦兩漢古籍中的異文、音注等材料,總結、歸納中古的某些聲母在上古是否存在,進而判斷上古聲母的種類,得出“古無輕唇音”。對於這結論的可靠性,錢大昕還通過《廣韻》反切用字、方言俗語等不同角度進行補充論證。從《廣韻》的反切上字來看,錢大昕發現《廣韻》中輕唇音較少,並且都能讀作重唇音,這也能夠從另一個側面說明唇音本來應只有一組,無輕重唇音之別。

除了“古無清唇音”、“古無舌上音”等觀點,在《十駕齋養新錄》中他還談到了“古人多舌音”、“古音影喻曉匣不甚區別”、“三十六字母淵源”等問題。錢大昕對於音韻的研究不僅以精深著稱,而且所涉及的領域也極為廣泛。特別是對於古代的韻書、唐宋韻的差異、平水韻的作者、《詩經》中的用韻以及雙聲疊韻等問題,他也提出了自己見解。

錢大昕在聲調方面的研究相對較少,在《十駕齋養新錄》中主要集中在對四聲起源和具體字詞平仄的分析上。對於反切問題的研究,主要集中在反切的起源、反切注音的古今變化和古注反切的利用三個方面。錢大昕在堅持中國本土創製反切的觀點時,已經注意到反切產生與漢語詞中的雙聲疊韻現象有關。他在《十駕齋養新錄》“雙聲疊韻”條中指出:古人喜歡以雙聲疊韻的方式來給自己以及自然界的名物取名。不僅如此,來源於民間歌謠的《詩經》也是以雙聲疊韻為文。據此,雙聲疊韻成為錢大昕轉音說的基礎,他認為雙聲疊韻是豐富語言辭彙的基礎語音手段。錢大昕自然而然地把雙聲的理念也帶了古韻文的押韻之中,開始把雙聲疊韻相結合用於經籍訓詁,並用之解釋出韻現象。

錢大昕在金石學領域取得了非常突出的成就。他的金石學著作主要有:《潛研堂金石文跋尾》二十五卷、《潛研堂金石文字目錄》八卷、《天一閣碑目》二卷等。據統計,在《跋尾》中,有錢大昕跋語的金石碑刻,共計824通。其中三代7通,秦漢3通、兩漢42通,曹魏5通,孫吳3通,兩晉5通,十六國38通,隋18通,唐261通,宋243通,遼7通,金22通,元123通。從中可以看出,隋至唐這一部分的跋語所佔最大,約有82%之多,足可見錢大昕對這一時期金石碑刻的充分重視。《潛研堂金石文字目錄》中共收錄金石碑刻2213通,可見錢大昕收藏金石碑刻之富。錢大昕潛心研究元史,元代的碑刻為他的研究提供了重要的史料。在《潛研堂文集》中也有關於金石學方面的記敘、題跋等,錢大昕的學術札記《十駕齋養新錄》涉及諸多領域,其中也有涉及金石碑刻的論述。

錢大昕通過數十年的積累,其金石收藏達到兩千餘通之多,這一數量,在清代270年間的金石收藏領域也是非常突出的。錢大昕主張,“金石之學,與經史相表裡。”在其金石跋尾中,錢大昕他本人就是貫徹這一金石佐史的觀念的。一方面,以金石文字證訂史實,考證歷史典籍,辨別真偽;另一方面,通過其淹博的史學、地理、官制、音韻、文字等多方面的知識來考釋碑文,補全缺泐內容,證正碑文偶誤之處。

在歷代碑刻中,除了石經之外,許多碑文都出自民間,包括墓誌、寺廟題銘、山川名勝刻石等。因此,其中文字與官方使用的正體字是有出入的,最明顯的就是俗體字多,書寫不規範的情況很普遍。錢大昕通過考辯,對文字的形體進行了辨正。在辨正俗體字的同時,錢大昕還能依據字書,考定文字流變的軌跡。如《潛研堂金石文字踐尾》卷一《校官碑》:有“親阪寶智”、“師作朋”句,錢大昕引《說文》云:“堅也,古文以為賢字。”《公羊傳》:“鄭伯堅卒。”最後認為“蓋、賢本一字,古今異文。其碑‘透豆’作匱’,為籀文之變。”卷二《嚴山紀功碑》碑文有“柰月己酉朔”句,錢大昕據此考證數字“柒”的來源。錢大昕對俗體字的研究是其系統研究之發端,後來清代趙之謙有《六朝別字記》,近代羅振玉有《碑別字》,都受錢大昕的影響。

錢大昕繼承了歐陽修以來以金石文字與傳世典籍互證的優良傳統。既能用金石考校典籍,又能用傳世文獻和其它材料鑒定石刻的真偽。他用金石材料補充了正史的疏漏,用開成石經校勘傳世十二經。同時,他也能通過考證,發現碑刻拓本的真偽。他通過唐李華的《善無畏三藏和尚碑銘並序》和嚴郢的《不空和尚碑》來鑒定《三藏無畏不空法師塔記》有四處值得懷疑,故而認定其為後人妄托無疑。他又從書法的角度分析《淮源桐柏廟碑文》,認為該碑“分隸頗有法度”,但“少漢人淳古之氣”,因而只能是元代吳炳摹刻而非漢代原刻又如他從碑文句意不通,“隋——隨”書寫之異,認為《左屯衛大將軍姚辯墓誌》是“後人據搨本鉤摹入石。”

錢大昕還能從實踐中總結金石括例。不同朝代、不同類型的碑刻文獻,無論是書寫風格、行文內容,還是碑體的製作款式,都有所區別。早在宋代,《隸續》就以文字描述和摹圖的方式對石刻的款式,文例、圖例進行了總結。之後,元代潘昂霄的《金石例》將歷代碑誌文分為二十類。在此基礎上,錢大昕非常注意向宋儒學習,在自己的踐文中,往往以隨文條記的方式,總結了一些碑刻的體例特徵,如《澤州開元寺神鍾記》條云:“此銘攜於鐘上,字畫亦秀整,不失唐人規矩。宋以後鍾款,多隱起作陽文,非古制也。”《尊勝陀羅尼經》踐文云:“唐石幢多不列書人姓名,此幢亦然。”錢大昕研讀金石注重括例,對後代金石括例之學也有一定的影響。道光十二年(1832年),李瑤在盧見曾《金石三例》基礎上纂成《金石四例》。光緒十一年(1885年),朱記榮編成《金石全例》,收入著作十種,專論金石之例。

錢大昕去世后,他的子侄、女婿、弟子們都曾對其著作進行過整理。清嘉慶十一年(1806年),錢大昕次子錢東塾將他已刻及未刻著作合編為《潛研堂全書》凡十七種,計有:《廿二史考異》一百卷,《三史拾遺》五卷,《諸史拾遺》五卷,《通鑒注辨正》二卷,《洪文惠公年譜》一卷,《洪文敏公年譜》一卷,《陸放翁年譜》一卷,《王伯厚年譜》一卷,《食州山人年譜》一卷,《元史藝文志》四卷,《元史氏族表》三卷,《潛研堂金石文跋尾》二十五卷,《潛研堂金石文字目錄》八卷,《十駕齋養新錄》二十卷、《余錄》三卷,《三統術衍》三卷、《鈐》一卷,《潛研堂文集》五十卷,《潛研堂詩集》十卷、《續集》十卷。道光二十年(1840年),錢東塾之子錢師光將此本重印。

光緒十年(1884年),長沙龍氏家塾刻《嘉定錢氏潛研堂全書》,在《潛研堂全書》基礎上增加了《聲類》四卷、《宋遼金元四史朔閏考》二卷、《恆言錄》六卷、《疑年錄》四卷、《風俗通義逸文》一卷。胡元常將《潛研堂金石文踐尾》二十五卷整理為二十卷。

1997年,江蘇古籍出版社出版《嘉定錢大昕全集》十冊,在光緒龍氏家塾本基礎上新增書目如下:錢大昕自撰《竹汀居士年譜》,錢慶曾撰《竹汀居士年譜續編》,《唐石經考異》,《經典文字考異》三卷,《地名考異》一卷,《修唐書史臣表》,《新唐書糾謬校補》、《新唐書糾謬補遺》,《天一閣碑目》,《元進士考》不分卷,《鳳墅殘帖釋文》兩卷,《困學紀聞校》,《顏氏家訓注補正》,《竹汀先生日記鈔》三卷,《竹汀日記》一卷,《潛研堂文集補編》。另外,還單列有《傳記資料》、《輯錄》兩目,輯錄了錢大昕的傳記資料和散逸的部分家書、文稿。

除自身著作外,錢大昕還參與了一些書籍的編纂與修訂,其年譜記載的有:《五禮通考》《熱河志》《地球圖說》《續文獻通考》《續通志》《音韻述微》《大清一統志》《南巡盛典》《天球圖》《鄞縣誌》《嘉慶長興縣誌》等。

![錢大昕[清代學者]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m6/7/m6799b108d17c9ab915947d7de10f46eb.jpg)

錢大昕[清代學者]

錢大昕云:《六經》者,聖人之言,因其言以求其義,則必自訓詁始;謂訓詁之外別有義理,如桑門以不立文字為最上乘者,非吾儒之學也。訓詁必依漢儒,以其去古未遠,家法相承,七十子之大義猶有存者,異於後人之不知而作也。三代以前,文字、聲音與訓詁相通,漢儒猶能識之。

夫窮經者必通訓詁,訓詁明而後知義理之趣,后儒不知訓詁,欲以鄉壁虛造之說求義理所在,夫是以支離而失其宗。漢之經師,其訓詁皆有家法,以其去聖人未遠。魏、晉以降,儒生好異求新,註解日多,而經益晦。

錢大昕在治經的理念和方法上,是推崇漢儒的。其推崇漢儒的理由,不外三個方面,一是漢儒以小學訓詁和名物考辨為自身學術特質,言必有據;二是漢儒去古未遠,文字音韻訓詁與經典相通;三是漢儒治經,訓詁皆有家法師承,不失經典本旨。也正是認識到漢儒治經去古未遠、家法師承的情況,錢大昕在遇到后儒與漢儒訓釋有矛盾時,多數情況下是傾向於漢儒之說的。

錢大昕

錢大昕雖然推崇治古文經的東漢儒者,但對於治今文經的西漢學者也不排斥。對於古文經與今文經,他有開明的看法,他說:“漢儒傳經,各有師承,文字訓詁多有互異者”,“伏(生)、鄭(玄)所傳,有古今文之別,要未必鄭是而伏非也”。錢大昕在評論漢代學術時,沒有預設一個所謂今古文門戶之見。這與他的治經目的是一致的。錢大昕治經,目的是要求得儒學本真,即剔除后儒附會在經書上的謬說,以得聖人微言大義之真面目。換言之,在錢大昕看來,聖人經典在流傳的過程中,由於文字的錯訛,音讀的遺失以及后儒主觀的附會,使經典本義日晦於世。這不僅影響到人們對經典的正確理解,甚至影響到政治統治的理論基礎。因此,“刊落浮詞,獨求真解”,是錢大昕,同時也是乾嘉時期多數學者的共同的觀念。本著這樣的觀念,凡能求得儒學真解的學術,錢大昕都給以讚揚。不論是今文派的伏生、董仲舒,還是古文派的鄭玄等人,他們的學說只要對揭示儒學真諦有意義,錢大昕都是推挹有加的。錢氏之所以屢次提及東漢諸儒,是因為東漢以前之說,傳世者罕有,求之漢以前人之說則大不易,故退而求之東漢。東漢諸儒,學有本原,去古未遠,和後世無知妄作者大不相同,故錢大昕極為重視。

錢大昕評論漢儒經學,主要在方法層面上,換言之,主要在工具層面上。對於漢儒治經的思想,錢氏鮮有涉及,這也是要注意的。

以肯定漢儒治經重訓詁考訂為基準,錢大昕對清以前學術發展的狀況進行了研究,錢大昕說:

漢儒說經,遵守家法,詁訓傳箋,不失先民之旨。自晉代尚空談,宋賢喜頓悟,笑問學為支離,棄註疏為糟粕,談經之家,師心自用,乃以俚俗之言詮說經典。若歐陽永叔解“吉士誘之”為“挑誘”,后儒遂有詆《召南》為淫奔而刪之者。古訓之不講,其貽害於聖經甚矣。

錢大昕認為漢儒學術醇正,魏晉直到宋明,治學以闡發義理為主,不講訓詁註疏,學風空虛。到清代,人們開始對宋明空疏之習進行反撥,學風丕變,學術研究始又走向敦實之途。錢大昕對魏晉至宋明學術特徵的分析,失之籠統,也存在偏頗,尤其是他以漢儒治經的方法為標準衡評後世學術,未能結合時代背景、學術發展的內在理路來認識問題,充分顯示出他漢學家的立場。當然,也應看到,錢大昕在論述學術發展時,也貫穿著一個明確的意旨,那就是反對空談,崇尚實學,反對師心自用,崇尚立論有本。

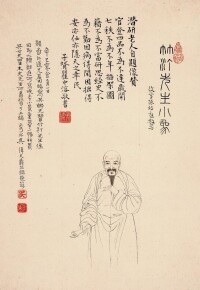

錢大昕蘇州石刻像

在思想層面上,錢大昕對宋、明理學中的很多範疇都進行了駁難。如他論“性即理”云:宋儒謂性即理,是也。謂天即理,恐未然。“獲罪於天,無所禱”,謂禱於天也,豈禱於理乎?《詩》云:“敬天之怒,畏天之威。”理豈有怒與威乎?又云:“敬天之渝。”理不可言渝也。謂理出於天則可,謂天即理則不可。

“性即理”是程朱理學關於人性的一個重要範疇,由程頤提出,朱熹進行了完善。在二程的哲學邏輯結構中,“理”與“道”、“天”為相同的範疇,“理”成之在人為“性”,則“天道”亦然。“性與天道,一也。天道降而在人,故謂之性。性者,生生之所固有也”

由於歷史條件的變化,錢大昕批判宋明理學末流的空談,與顧炎武有所不同。顧炎武的目的是為了總結明亡的歷史教訓,提倡經世實學,而錢大昕更關注辯明學術是非,恢復儒家忠孝節義的倫理學說。很清楚,錢大昕對宋明理學一套哲理化的理論是不滿的,他所極力傾向的,是把理學家大力鼓吹的儒家倫理綱常的說教,具體化為人們日常生活的準則。可以說,他對理學“性”、“道”等範疇的駁難,貫穿的都是這樣的思想。從積極意義上講,錢大昕是為了進一步扭轉學風偏向,改玄遠為淺近,變空虛為敦實,號召人們真正去接觸儒家原典,體會聖人思想的真實涵義;從消極方面看,錢大昕對理學的哲理性思辨不甚了解,他以日常倫理批駁理學的思辨,在某種意義上限制了理學在理論上的進一步發展。

錢大昕抨擊宋明理學,還因為宋儒引佛入儒。理學本來就是儒、釋、道三者結合的產物,學者既修儒籍又歸心釋道也是平常之事。錢大昕由於從小受到祖父錢王炯影響,對佛道沒有好感,在日常生活中,他反對信從釋道,為仙為幻,勸說人們“佛仙都虛幻,休尋不死方”。在理論上,他認為佛教六業輪迴說敗壞人倫,佛教徒拋棄父母兄弟而出家,更是有違人倫。他說:“人之所以異於禽獸者,以其有五倫也。唯人皆有孝弟之心,故其性無不善……釋氏棄其父母昆弟而不知養,雖日談心性何益?”宋儒將佛教與儒學結合起來,破壞了儒學的精蘊,錢大昕說:“釋子之語錄始於唐,儒家之語錄始於宋。儒其行而釋其言,非所以垂教也。君子之‘出辭氣必遠鄙倍’。語錄行,而儒家有鄙倍之詞矣。”

也應看到,儘管錢大昕與宋、明理學在很多問題上認識不同,但他對宋、明儒者正心誠意、躬行自修十分推崇,且樹為楷模。

錢大昕書法

家富藏書,舉家經史子集,考證文字得失,曾自述“官登四品不為不達,歲開七秩不為不年,插架圖籍不為不富,研思經史不為不勤。因病得閑,困拙得安,亦仕亦隱,天之幸民”。

藏書處有“十駕齋”、“潛研堂”、“孱守齋”,宋刻元版手抄之本,達數十種。藏書鈐有“萬經”、“平生一片心”、“綸閣舍人”、“臣大昕”、“瀛州學士”、“東宮亞相”、“游於盛世”、“宮詹學士之章”、“年開七秩”、“南海衡文”、“錢大昕印”、“竹汀居士曾觀”、“文學侍從”等印章。

著作主要有《廿二史考異》、《潛研堂文集》、《十駕齋養新錄》、《唐書史臣表》、《元史藝文志》幾十種,逾幾百卷,前三種用力最多。《元史藝文志》著錄元、遼、金之書,比倪燦《明史藝文志》、盧文弨《補志》收錄圖書要多。魏源著《元史新編》,其“藝文志”部分即仿錢大昕《藝文志》而稍作補充而已。另與他人合編《音韻述微》、《續文獻通考》、《續通志》、《一統志》、《天球圖》等。輯《潛研堂叢書》,收書20種。

錢大昕(自評):官登四品不為不達,歳開七秩不為不年,插架圖籍不為不富,研思史不為不勤,因病得閑,因拙得安,亦仕亦隠,天之幸民。

阮元:國初以來諸儒,或言道德,或言經術,或言史學,或言天文,或言地理,或言文字音韻,或言金石詩文,專精者固多,兼善者甚少,惟嘉定錢辛楣先生能兼其成。

江藩:①此先生說經之大略也。至於辨文字之詁訓,考古今之音韻,以及天文、輿地、草木、蟲魚,散見於《文集》、《十駕齋養新錄》者,不下數萬言。②先生不專治一經而無經不通,不專攻一藝而無藝不精……戴編修震嘗謂人曰“當代學者,吾以曉征(即錢大昕)為第二人”,蓋東原(即戴震)毅然以第一人自居。然東原之學以肄經為宗,不讀漢以後書。若先生學究天人,博綜群笈,自開國以來,蔚然一代儒宗也。以漢儒擬之,在高密(即鄭康成)以下,即賈逵服虔亦瞠乎後矣,況不及賈服者哉!

錢泳:掌教蘇州紫陽書院者十餘年。其學無所不通,所著有《廿二史考異》《金石文跋尾》《十架齋養新錄》《潛研堂詩文全集》《三統曆述》諸書,精深純粹,貫綜百家,是合惠、戴兩家之學而集為大成者也。余嘗謁先生於書院,聽其言論,娓娓不倦,大江南北學者,莫不推尊先生為第一人。

凌廷堪:學問體大思精,識高學粹,集通儒之成,祛俗儒之弊,直紹兩漢者,惟閣下(錢大昕)一人而已。

袁翼:先生鍾光岳氣完之運,立堯舜賡歌之廷,年甫及艾,養痾里門。雖位止九卿,功業未顯,而道德文章中外仰之如泰山北斗。著述之富網羅百家,沾溉藝苑。高麗使臣在都購其詩文集,鬻諸國中,與香山之日本新羅鈔寫其本者亦復相似,故翼謂先生即我朝之白傅也。

段玉裁:①夫自古儒林,能以一藝成名者罕,合眾藝而精之,殆未之有也。若先生於儒者應有之藝,無弗習,無弗精。②始以辭章鳴一時,既乃研精經史,因文見道,於經文之舛誤、經義之聚訟而難決者,皆能剖析源流。凡文字音韻訓詁之精微,地理之沿革,歷代官制之體例,氏族之流派,古人姓字、里居、官爵、事實、年齒之紛繁,古今石刻畫篆隸可訂六書、故實可稗史傳者,以及古九章算術,自漢迄今中西曆法,無不瞭如指掌,至於累朝人物之賢奸,行事之是非疑似難明者,大典章制度昔人不能明斷其當否者,皆確有定見。③若先生於儒者應有之藝,無弗習,無弗精。其學固一軌於正,不參以老、佛、功利之言。其文尤非好為古文以自雄壇坫者比也,中有所見,隨意抒寫,而皆經史之精華。其理明,故語無鶻突;其氣和,故貌不矜張;其書味深,故條鬯而無好盡之失,法古而無摹仿之痕,辨論而無叫囂攘袂之習。

錢大昭:觀生平所作,溯源漢魏,出入唐宋,腹貯萬卷,而不㞕以撏扯塗抹為事。胸有智珠,而不肯以纖縟佻巧為能。舂容淵雅,蔚為大宗,詩集之刻,其亦奚可緩乎?

王昶:①君聰穎非常,髫丱時,即有神童之譽。以召試人內閣,再人詞垣。覃研經史,根柢精深。詩賦之外,究心數理,精蘊曆象考成,能通中西之學。②君弱冠,與東南名士吳企晉、趙損之、曹來殷輩,精研風雅,兼有唐宋。③官翰林十餘年,所進應奉文字及御試詩賦,恆邀睿賞。故詩格在白太傅(白居易)、劉賓客(劉禹錫)之間,文法歐陽文忠、曾文定(曾鞏)、歸太僕(歸有光),從容淵懿,質有其文,讀其全集,如見為端人正士也。

趙爾巽:大昕始以辭章名,沈德潛吳中七子詩選,大昕居一。既乃研精經、史,於經義之聚訟難決者,皆能剖析源流。文字、音韻、訓詁、天算、地理、氏族、金石以及古人爵里、事實、年齒,了如指掌。古人賢奸是非疑似難明者,典章制度昔人不能明斷者,皆有確見。

王國維:有清一代開創學術者三人,曰崑山顧先生,曰休寧戴先生,曰嘉定錢先生。國初之學創於亭林(顧炎武),乾嘉之學創於東原(戴震)、竹汀(錢大昕)。亭林之學,經世之學也,以經世為體,以經史為用。東原、竹汀之學,經史之學也,以經史為體,而其所得,往往裨於經世。蓋一為開國時之學,一為全盛時之學,其塗術不同,亦時勢使之然也。

陳寅恪:新會陳援庵先生之書,尤為中華學人所推服。蓋先生之精思博識,吾國學者,自錢曉征以來,未之有也。

陳垣:《日知錄》在清代是第一流的,但還不是第一,第一應推錢大昕的《十駕齋養新錄》。

王俊義:錢大昕是人們熟悉的乾嘉學者,以其所著《二十二史考異》與王鳴盛、趙翼齊名。長期來,一些著述論及錢大昕在學術上的功過得失時,總是列舉其如何勘正舊史之疏漏,校訂史書傳寫刊刻之衍脫,及考證歷來史注之舛謬,如此等等。似乎他只是一個純粹的考史學家,是乾嘉學派中“為考證而考證”的典型代表。但錢大昕並非只鑽故紙堆,專搞煩瑣考證,他沒有脫離現實的政治鬥爭,現實生活中的各種問題,在其學術著述中都有程度不同的體現。

周清澍:錢氏是乾嘉時期學識最淵博的史學家和若干學科的倡導人。

杜維運:歷史考據學於是遂富有科學之精神,而與現代史學家之考訂史料方法,大半吻合,僅以考據盛,而於考據用力最大,成就最多,方法最謹嚴,使人罕有可乘之隙者,則不能不推錢大昕,十八世紀中國之史學,雖謂之錢大昕時代,亦無不可。

汪榮祖:錢大昕著有《廿二史考異》《十駕齋養新錄》等書,因其學識宏富,每能訂正史籍的訛誤,推理論史,亦常能發千古之覆,他尤其能輔助學科,如天文、地理、制度、雜史、金石、版本、蒙文來治史。他於史學的成就以官製為最,對歷代官制的演變,考證精詳;其次氏族,對各時代氏族的流派,了如指掌。這些都應是陳寅恪推重錢大昕的原因。

清代陳詩庭繪《潛研老人小像》)

王記錄:錢大昕的學術見解與主張,既體現了乾嘉時期的學術特點,又在某些方面超越了那個時代;“實事求是”是錢大昕治學的核心;錢大昕以考據著稱,但又不忽視經世致用的的學術傳統,並對現實問題提出了自己的看法;在經史關係上,錢大昕繼承清初顧炎武、黃宗羲尊經重史的思想,提出“經史無二學”,論述了史學研究的社會意義,為學術發展糾偏。錢大昕的思想與學術淵源是多方面的,宋代諸學者、清初顧炎武、浙東學派以及戴震等都對錢大昕有影響。與其說錢大昕是吳派,毋寧說他為學另有淵源。錢大昕吸收眾長,加以自己的主張見解,獨闢蹊徑,其為學精神與學術氣概,既非惠學,也非戴學所能概括。錢大昕為學,巍巍然可自成一系。

余英時:錢氏雖不持“六經皆史”之說,但“經史不二”或“經史無別”的論點則將“史”提升至與“經”完全相等的地位。錢、章兩氏在這一點上顯然是殊途同歸的,所以此序可以看作清代史學家的“獨立宣言”,它和章學誠論六經皆史諸篇都是清代中期學術思想史上具有劃時代意義的重要文獻。

張淑艷:乾嘉時代最負盛名的史家,考據學的巨擘錢大昕因所著《廿二史考異》成為考據史學的不刊之作,所以一直被後世史家目為清代考據史學的代表人物。細檢其文字,其學術成就絕非僅限於考據,他的經世致用的治學思想,卻一直為考據成就所掩。錢大昕主張“文須有益下”,提倡儒者之學應務實用,並注重史學的資治作用和社會效益,將學術研究與時代的脈搏緊密聯繫在一起的。此種治學精神,頗足稱道,對今日學者治學亦會有所啟迪。

戴逸:錢大昕是中國18世紀站在時代前列的、卓有貢獻的學者,是乾嘉時代的史學大師。

施丁:①錢大昕的考與論,幾乎不引據經義禮法,只是考而後言,強調實事求是。故我以為,錢大昕的實事求是史學,不只是歷史考證,不只是方法問題,而是重要的史學思想,是中國史學的一大特點及優良傳統。②錢氏大多是考史所及,即興發論,也有的是為發論而特意考究的。他往往有感於世情,而又不敢大膽地譏刺時政。因此,其論不免吞吞吐吐,其言大多支離瑣碎,顯然不是縱情發論,沒有系統全面地總結歷史經驗教訓。這是歷史的局限性。但錢氏是個有良知的正派學者,其師古之是,言簡意賅,還是頗有意味的。

虞萬里:清初以迄乾嘉,學者一反元末明初空疏之學,提倡實事求是,但一些學者也就此自視甚高,如戴東原等。唯錢大昕,其功力、學識堪稱一流,造詣、成就與惠棟、戴震相伴,而自自一派,治學範圍之廣,又實過之,但其平心靜氣、謹慎謙雅之風範,卻戛戛獨標一幟,與眾不同。這位學術巨子在其勤奮著述的一生中所體現出來的“博而屏守,默而湛思”的風範,“實事求是”、“無徵不信”的精神,平允謙和、薄責於人的學德,是寶貴的精神財富。

許蘇民:錢大昕的“難得模稜”與鄭板橋的“難得糊塗”一樣,都反映了有良知的中國知識分子在專制暴政下既要抗爭又要謀求生存的悲涼心態。然而,即使在這種充滿恐怖的社會政治氛圍內,乾嘉時期那些最傑出的學者們依然在學術領域潛心開拓,探尋著中國學術的近代轉型之路,並且通過經史考據來表達其反抗專制暴政的思想和近代人文主義的訴求。錢大昕就是這一時期以豪傑精神治學而成為一代史學大師的傑出學者之一。

路新生:錢大昕作為一位清代的漢學大師,乾嘉年間主流派學術的重要代表人物,卻並非一心如枯井,死水微瀾,僅斷斷於音韻,度數,考據的章句小儒。其沛然的文論,奔涌的史論以及深刻的"理"論,無不清晰地折射著強烈的"時代精神"。從錢大昕的治學中實可反映出乾嘉考據學者的一般治學傾向來。

一 次,錢大昕在朋友家裡看下圍棋。一位客人幾次輸棋,他譏笑客人失算,總是想替他改放棋子,認為他趕不上自己。過一會兒,客人請求和錢大昕下棋。剛剛下了幾個棋子,客人已經取得主動的形勢。棋局快到中盤,錢大昕已不支。終局計算雙方棋子,客人贏了十三子。以後有人邀請他觀看下棋,錢大昕整天默默地坐著罷了。

錢大昕觀弈

錢大昕總結道,現在求學的人讀古人的書,常常非議古人的錯誤;和現在的人相處,也喜歡說別人的錯誤。人本來就不可能沒有錯誤,但是試試彼此交換位置來相處,心平氣和地估計一下就能夠認識別人的失誤,也能看到自己的失誤!

錢大昕家富藏書,舉家經史子集,考證文字得失。藏書處有“十駕齋”、“潛研堂”、“孱守齋”,宋刻元版手抄之本,達數十種。藏書鈐有“萬經”、“平生一片心”、“綸閣舍人”、“臣大昕”、“瀛州學士”、“東宮亞相”、“游於盛世”、“宮詹學士之章”、“年開七秩”、“南海衡文”、“錢大昕印”、“竹汀居士曾觀”、“文學侍從”等印章。藏書印有:“竹汀”(朱文方印)、“孱守齋”(朱文方印)、“錢印大昕”(白文方印)、“大昕私印”(白文方印)。錢大昕的自銘硯:錢大昕有洮河老坑自銘硯一台,上銘:泉清堪洗硯,山秀可藏書。落款乾隆三十七年盛夏。並有陰刻“及之”印鑒。

乾隆三十五年(1770年),工部營繕司窯工在琉璃窯廠取土發現一座古墓,墓主骨骸猶存,墓有石碑埋地下,書墓主墓誌。錢大昕聞訊立即趕去,擬拓下碑文。不料此時距發現時已十天,墓主骨骸已移葬,碑亦掩埋。錢大昕極為悵憾:“世竟無拓本,惜哉!”所幸工部郞中孟君㵆已將碑文抄錄,錢大昕得以借回審讀。此碑遼保寧十年(978年)所作,所記墓主為遼薊州刺史、檢校尚書左僕射李內貞,錢大昕特為撰寫《記琉璃廠李公墓誌》並以碑考史,證明碑文所述遼太祖、太宗、世宗、穆宗、景宗祖尊號,皆與史合。又據之補《遼史》所缺。特別是碑文記墓主“…薨於盧龍坊私第,年八十,以當年八月八日葬於京都燕下鄉海王村”。錢大昕據此指出“遼南京城因藩鎮之舊,唐時閔忠寺在城內東南隅,今之琉璃廠在遼為城東燕下鄉,正可互證。而海王村之名,亦好事者所當知也”。可見其對歷史文化遺存之珍愛和對金石考證的熱愛。

| 輩分 | 關係 | 姓名 | 簡介 |

|---|---|---|---|

| 家世 | 祖父 | 錢王炯 | 好讀書,於四部書無不研究。康熙三十八年(1699年)補授學官。六十歲時,得孫錢大昕,教他識字和歷史故實。精通小學,主張治學從文字音韻入手,只有辨別清楚了四聲清池,才“不為方言所囿”,自小便教其訓詁、音韻。錢大昕得以承其祖父之教。乾隆二十三年(1758年)逝世,享年九十二歲。誥贈奉政大夫、翰林院侍讀。所著有《字學海珠》三卷、《星命瑣言》一卷。 |

| 父親 | 錢桂發 | 性耿介,年四十方才補學官弟子。以授書為業,誨人不倦。並主持修建宗祠和歲祭儀式。乾隆二十年(1755年),曾受縣令廖運芳之託主持賑災之事。誥封奉政大夫、日講起居注官,翰林院侍讀,加一級。有《小山吟稿》三卷。 | |

| 母親 | 沈氏 | 嘉定處士沈時俊之女,誥封宜人。 | |

| — | 妻 | 王順媖 | 誥封通議大夫、光祿寺加一級,新陽縣學生王爾達之女。 |

| 同輩 | 弟 | 錢大昭 | 國學生,嘉慶元年(1795年)舉孝廉方正,賜六品頂帶。從學於其兄,時有“兩蘇”之比。參加校錄《四庫全書》、學問淵博,於經、史皆有造詣。娶候選州同周銘之女周氏。 |

| 妹 | 錢氏 | 適四庫館謄錄、候選州同陳曦之子邑庠生陳濓充,例贈安人。 | |

| 子輩 | 子 | 錢東壁 | 諸生。貢游京師,有詩古文名,書法秀勁。 |

| 錢東塾 | 邑廩生,官吳縣教諭。工詩文,善分隸,尤精篆刻。工寫山水。 | ||

| 侄子 | 錢塘 | 乾隆四十五年(1780年)進士,改教職,選江寧府學教授。 | |

| 錢坫 | 乾隆三十九年(1774年)舉人,累官知乾州、兼署武功縣。 | ||

| 錢東垣 | 錢大昭長子。嘉慶三年(1798年)舉人。 | ||

| 錢繹 | 錢大昭次子。潛研經史、金石,一生居鄉不仕,以著述終老。 | ||

| 錢侗 | 錢大昭幼子。嘉慶十五年(1810年)舉人,任文穎館校錄官,敘知縣。 | ||

| 女 | 錢氏 | 一適同邑附貢生,侯補布政司理瞿中溶。 | |

| 一適青浦縣諸生許希沖,並浦孺人出。 |

錢大昕一生交友十分廣泛,與錢大昕交往之人,據不完全統計,或長輩,或師友,或弟子。這些人中有大昕之啟蒙老師錢王炯、曹桂芳、曾佳等人,引其走上從事史學之路的王峻,執經問難的惠棟;有學術摯友王鳴盛、王誕、楊履基等人;有受他提拔之學生李文藻、邵晉涵等人。錢大昕能在學術上取得成就,有其自身的勤奮好學,亦與這些良師益密不可分,他們切碟冢磨,教學相長,多有所得。

| 關係 | 姓名 | 交往 |

|---|---|---|

| 師長 | 王峻 | 主持蘇州紫陽書院時間最久,錢大昕得其薦舉,求學於紫陽書院。並鼓勵其研究史學。 |

| 惠棟 | 錢大昕弱冠時,即問學於惠棟,與其論《易》,稱其“可與道古”。后錢大昕亦多次問經於惠棟,並跟隨惠氏遊學,故錢大昕在治經方法上深受惠氏之影響,兩人在治經之方法見解上有著諸多的共識。 | |

| 沈德潛 | 乾隆十五年(1750年),代替因病辭去的紫陽書院院長王峻,錢大昕於此時受教於他。其對錢大昕所作之詩嘗有讚譽,並將錢大昕與院中其他六人所作之詩刊成詩選。錢大昕撰有《惠先生棟傳》紀念。 | |

| 曹桂芳 | 錢大昕十五六歲時,與同學數十人下其住所,問其經義之學,錢大昕從事於經學之研究,受其啟蒙。后錢大昕乞假里居,數次拜訪他,其請錢大昕為其讀書之所撰《蓉鏡堂記》。 | |

| 秦蕙田 | 錢大昕曾從其游,其稱讚錢大昕不為世俗之學。之後錢大昕為其《味經窩類稿》撰序。並為他撰寫《光祿大夫經筵講官太子太保刑部尚書秦文恭公墓誌銘》。 | |

| 王爾達 | 其於錢大昕十五歲應童子試時見其文,大為讚賞,遂招錢大昕為館甥,將愛女許配給錢大昕,大昕家境貧寒,后移居其住宅。其去世后錢大昕有《祭外舅虛亭先生文》。 | |

| 學侶 | 段玉裁 | 乾隆三年(1738年),錢大昕因讀段氏《詩經韻譜》有感而書信段玉裁,評價甚高,兩人相交始於此時。並應其請求,為其《六書音韻表》撰序。兩人論學交往頻繁,如段玉裁將其所撰《古文尚書撰異》示錢,對一些觀點不苟同,並詳細提出自己的論證。后錢大昕主紫陽書院,段多次登門問學。 |

| 黃丕烈 | 錢大昕乾隆五十四年(1789年)主紫陽書院,移居蘇州,與其居處相距不遠,故兩人因共同之愛好而往來極頻繁,互借所藏書籍,結為知己。《竹汀先生日記鈔》總共記錄了錢大昕所見之古書兩百多種,其中記載借閱黃丕烈書就佔四分之一。兩人除有書籍借閱之往來外,錢大昕亦對黃烈所藏之書或校勘,或題跋。 | |

| 戴震 | 乾隆十九年(1754年),窮困僚倒的戴震初到京城,而錢大昕獨能慧眼識得其才,並稱讚為“天下奇才”,並將他引薦給禮部侍郎秦蕙田,戴震因此機會得以結識不少權貴,成為其伯樂。錢大昕對戴震之學識讚賞有加,《水經注》經注混淆久矣,戴震獨得其義例,世人多有反對,而錢大昕卻深贊其說。 《潛研堂文集》亦載兩人互通書信論學,或論中西曆法、或論音韻學問,相互切磋。 | |

| 王鳴盛 | 二人定交於乾隆七年(1742年),后因王鳴盛向紫陽書院院長王峻推薦錢大昕,兩人得以共同在紫陽書院學習,成為同學。王鳴盛之父親賞識錢大昕的才華,遂將其女許予大昕,王、錢兩人結為親戚。錢大昕非常賞識王鳴盛之學識及性情,並為其作墓誌銘。 | |

| 王昶 | 兩人所居之地相距甚近,其為錢大昕交友最久者。兩人志趣亦相似,在人生追求上都是淡泊名利,強調重視德行的修養,錢大昕將錢大昕戒名視為其左右銘:“與今人爭名,命之曰躁,人其嫉之。與古人爭名,命之曰妄,天其忌之。戒之哉!”又曰:“無咎無譽,多譽多懼。”錢大昕為其作神道碑。 | |

| 梁玉繩 | 兩人在《史記》研究上頗有所得,故就《史記》中之諸多問題進行了多次探討。梁氏撰有《史記志疑》三十六卷,錢大昕對其評價非常高, 《潛研堂文集》中收錄了三封兩人學論書信,有時兩人就《史記》的某些問題存在意見不同之處,互通書信,闡發各自的觀點,梁氏有《答錢詹事論漢侯國封戶書》,即錢氏回信之《與梁曜北論史記書三》。 | |

| 畢沅 | 兩人乃同鄉,又同朝為官。在學術上,兩人亦多有切磋,畢沅藏書極富,錢大昕借畢沅藏《續資治通鑒長編》閱讀。兩人共同愛好對金石文字的收藏研究,錢氏見畢公金石文字,為其撰寫序文。 |

錢大昕墓

1960年1月公布為嘉定縣文物保護單位,2000年11月公布為嘉定區文物保護單位。2014年4月被上海市人民政府核定並公布為上海市文物保護單位。

藏書印有:“竹汀”(朱文方印)、“孱守齋”(朱文方印)、“錢印大昕”(白文方印)、“大昕私印”(白文方印)。

錢大昕的自銘硯:錢大昕有洮河老坑自銘硯一台,上銘:泉清堪洗硯,山秀可藏書。落款乾隆三十七年盛夏。並有陰刻“及之”印鑒。

2020年11月28日,“一代儒宗——錢大昕紀念展”在嘉定博物館開幕。該展也是嘉定博物館原創年度大展,展出102件錢大昕生平相關珍品,囊括手札、書畫、碑帖、古籍著作等,除了嘉定博物館本館重要館藏,展覽亦匯聚了上海圖書館重要藏品、部分過雲樓舊藏等。開幕式當天,李經國編著的《錢大昕年譜長編》由中華書局出版發布,主辦方同時舉辦了“錢大昕學術研討會”,多位文史學者圍繞《錢大昕年譜長編》的體例、內容以及錢大昕與清代學術、文化等問題展開研討。

《清史稿·列傳二百六十八·儒林二》