共找到6條詞條名為棋的結果 展開

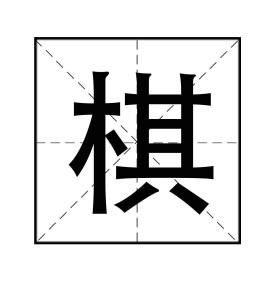

棋

漢語漢字

棋,是一個漢語常用字,讀音位qí,最早出現於甲骨文 本義為指圍棋盤,引申含義為表示各種棋。

棋字的常用組詞為象棋,圍棋,棋盤,棋子,含有棋字的常用成語為天下如棋,星羅棋布。

● 棋 qí ㄑㄧˊ

◎ 文娛項目的一類,亦特指「棋子」:象~。圍~。~盤。~道。星羅~布。舉~不定(喻拿不定主意)。

◎棋

棊、碁 qí

〈名〉

● ● (形聲。從木,其聲。本義:古時通稱博弈的子為棋) 同本義 [chess or any board game]

棊,博棊也。——《說文》

五簙或謂之棊。——《方言》

故行棊者。——《淮南子•泰族》。注:「謂六博也。」

休與之山,其上有石焉,名曰帝台之棋。——《山海經•中山經》。注;「博棋也。」

堯造圍棊,以教子丹朱,或雲 舜以 子商均愚,故作圍棊教之。——《博物志》

山出棋置。——《史記•貨殖列傳》

● ● 又如:棋枰(棋盤);棋子(一種乾糧);象棋;國際象棋;圍棋;跳棋

詞性變化

◎ 棋 qí

〈動〉

下棋 [play chess]。如:棋功(下棋造詣);棋仙(指棋藝高超,以弈棋為樂的人);棋名(棋藝卓越的名聲)

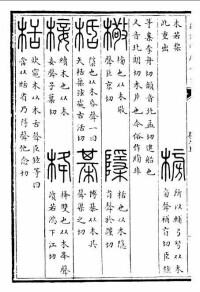

博棊。從木其聲。渠之切。

同棊。

又《集韻》《韻會》居之切,音基。《集韻》根柢也。或作檱。《史記·律書》萬物根棋。

(棊)《唐韻》《集韻》《韻會》渠之切《正韻》渠宜切,音其。或作碁、櫀,通作棋。《說文》博棊。《徐曰》棊者,方正之名。古通謂博奕之子為棊。

又《楚辭·招魂》菎蔽象棊,有六簙些。《注》樗蒱馬也。

又《博物志》堯造圍棊,丹朱善之。

又《劉向·說苑》雍周謂孟嘗君曰:足下燕居,鬭象棋,亦戰鬭之事乎。

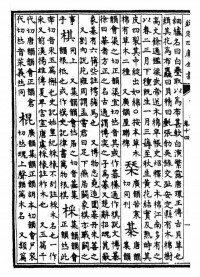

《說文解字》棋 |  《御定康熙字典》棋 |

| 《說文解字》棋 | 《御定康熙字典》棋 |

| 字頭 | 小韻 | 反切 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 註解 | 聲調 | |

| 上古音系 | 棋 | 之 | 木根,又棊注通作棋 | |||||

| 廣韻 | 棊 | 其 | 渠之 | 羣 | 之 | |||

| 蒙古字韻 | 棋 | 平聲 | ||||||

| 中原音韻 | 棊 | 奇 | 溪 | 齊微齊 | 齊微 | 陽平 | ||

| 洪武正韻牋 | 棋 棋 | 奇 雞 | 渠宜 堅溪 | 支 齊 | 平聲 平聲 | |||

| 分韻撮要 | 棋 | 其 | 溪 | 幾 | 第三幾紀記 | 圍棋 | 陽平 |

漢字:「棋」 演變

象棋、弈棋、死棋、棋子、棋迷、臭棋、和棋、棋路、棋布、棋局。

星羅棋布、琴棋書畫、棋逢敵手、舉棋不定、棋高一著、棋逢對手。