共找到2條詞條名為臨港大學城的結果 展開

- 上海市浦東新區南匯新城園區

- 四川省宜賓市臨港經濟技術開發區臨港大學城

臨港大學城

上海市浦東新區南匯新城園區

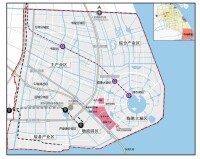

上海的臨港大學城位於上海臨港新片區的南匯新城,距離上海市中心約75公里。

臨港大學園區位於上海浦東臨港新片區,是上海高校布局結構調整“3+2+X”計劃的組成部分,園區於2004年開工建設,共有上海海事大學、上海海洋大學、上海電力大學、上海電機學院、上海建橋學院五所高校,以及中央美術學院中法藝術學院、上海交通大學中英低碳學院、同濟大學海洋學院三所院系,“兩海兩電一橋”的高校新格局正式形成。

上海海事大學臨港校區於2004年11月開工奠基,規劃面積2000畝,於2007年9月完成部分校舍的建設,新生進入新校(約5000人規模),2008年10月舉辦落成典禮。

上海水產大學臨港校區於2006年1月開工奠基,規劃總面積1600畝,總規劃建築面積58.65萬平方米,於2008年10月落成,並更名為上海海洋大學臨港校區。

臨港大學城

上海建橋學院臨港校區遷建協議於2013年03月01日簽訂,規劃面積800畝,總建築面積近43萬平方米。2015年9月啟用,佔地面積800畝,建築面積43萬平方米。

同濟大學海洋科技中心暨海洋地質實驗室於2012年12月奠基,該中心是以海底過程與觀測為主,集研發、實驗、研究、應用、示範功能為一體的實驗基地。該項目基地面積53090平方米。

上海電力大學臨港校區遷建協於2013年簽署,新校區佔地面積約960畝,規劃建築面積58萬平方米,近期建設計劃於2014年7月完成前期準備工作並開工建設,2016年7月竣工。位於浦東新區南匯新城鎮滬城環路1851號。

中央美術學院中法藝術與設計管理學院,是中央美術學院籌建的中外合作辦學二級分院,學院於2016年6月被列入中法第三次人文交流機制項目。

上海交通大學中英國際低碳學院,是上海交通大學、英國愛丁堡大學於2017年5月18日共同建立,學院佔地29000多平米,經改造,學院已擁有設施完善、功能齊備的主樓和實驗樓各一棟,總建築面積達20000多平米,位於浦東新區南匯新城鎮銀蓮路3號。

上海海事大學校徽

學校設有2個博士后科研流動站(交通運輸工程、電氣工程),2個一級學科博士點(交通運輸工程、管理科學工程),17個二級學科博士點,13個一級學科碩士學位授權點,57個二級學科碩士學位授權點,5個專業學位碩士授權點,45個本科專業,12個高職專業。擁有9個省部級重點研究基地。現有1個國家重點(培育)學科,5個國家級特色專業,9個部市級重點學科,17個上海市本科教育高地。設有水上訓練中心,擁有萬噸級集裝箱教學實習船“育鋒”輪,新造世界最大4.8萬噸散貨教學實習船“育明”輪。

在2004年教育部本科教學工作水平評估和2006年教育部英語專業教學評估中獲得優秀。2012年,年度科技總經費達到2.8億元,獲一批國家級科研項目及部市級以上科技進步獎。

實行校院二級管理體制,現設有商船學院、交通運輸學院、經濟管理學院、物流工程學院(設中荷機電工程學院)、法學院、信息工程學院、外國語學院、海洋科學與工程學院、文理學院(設徐悲鴻藝術學院)、科學研究院等二級辦學部門。在20000餘名全日制學生中,有本科生17200餘人,各類在校研究生2900餘人。在1000餘名專任教師中,有教授145名,具有博士學位的教師比例約45%。學校致力於培養國家航運業所需要的各級各類專門人才,已向全國港航企事業單位及政府部門輸送了大量畢業生,被譽為“高級航運人才的搖籃”。

學校與境外50餘所姐妹院校建立了校際交流與合作關係,開展教師交流、合作辦學、合作科研、學生交換等。與聯合國國際海事組織、波羅的海國際航運公會、挪威船級社等國際知名航運組織/機構建立了密切聯繫。自2010年起開設“國際班”,邀請美國、韓國、波蘭、俄羅斯、德國等國家航海院校的學生來校學習“航海技術”、“航運管理”等專業。2011年,經教育部批准,學校與迦納中西非地區海事大學合作舉辦“物流管理”本科教育項目,並開始在非洲招生,這是上海市地方高校第一個頒發中國高校本科文憑的海外辦學項目。2012年,學校獲教育部批准正式成為“接受中國政府獎學金來華留學生院校”。

上海海洋大學前身是建於1912年的江蘇省立水產學校,1952年成為國內第一所本科水產高校——上海水產學院,1985年更名為上海水產大學,2008年經教育部批准更名為上海海洋大學。學校原為農業部部屬高校,2000年起由農業部划轉地方,由中央和地方共建,以上海市管理為主。2010年上海市人民政府與國家海洋局簽署協議共建上海海洋大學;2011年,上海市人民政府與國家農業部聯合發文共建上海海洋大學。學校校訓:勤樸忠實。

根據上海高校布局結構調整規劃,學校於2008年整體搬遷至臨港辦學,主校區滬城環路校區佔地約1600餘畝,規劃建設面積58.6萬平方米。此外,在上海市浦東新區、浙江省象山縣建有兩個科研教學基地和洋山港海洋生態系統野外科學觀測。學校辦學條件優良,教學實驗室和專業實驗室設施齊備。擁有國家遠洋漁業工程技術研究中心、國家水產實驗教學示範中心和上海海洋國家大學科技園;擁有教育部水產種質資源創新與利用重點實驗室、大洋漁業資源可持續開發省部共建重點實驗室等教育部重點實驗室;擁有淡水水產種質資源與利用、水產品貯藏保鮮風險評估等農業部重點實驗室;擁有國家水生動物病原庫、團頭魴遺傳育種中心、魚類營養與環境生態研究中心、中國漁業發展戰略研究中心、淡水水產品加工技術研發分中心、冷庫及製冷設備質量監督檢驗檢測中心、遠洋漁業培訓中心等農業部重點基地平台;學校擁有4個上海市工程技術研究中心、1個上海市高校重點實驗室、1個上海高校工程技術研究中心和1個上海高校水產養殖E-研究院等;建有國際海洋研究中心、中美(SHOU-NOAA)海洋遙感及漁業信息研究中心、淡水魚加工利用研究室等一批國家合作平台。

學校建有上海海洋大學海洋科學研究院,下設數字海洋研究所、海洋藥物系統及神經科學研究所、海洋藥物與健康食品研究所、海洋政策與法律研究所,海洋漁業遙感GIS技術實驗室、海洋生態系統與環境實驗室、中美海洋遙感及漁業信息研究中心、海洋經濟研究中心、海洋文化研究中心等研究機構。建有農業研究院、公共管理研究所、中國魚文化研究所、外國語言研究所及博物館,擁有國內外聞名的魚類研究室、標本室,同時學校在全國各地有50多個教學實踐基地。擁有現代化的校園網路,並建有服務我國水產行業的中國水產網。學校圖書館現有紙質圖書約120萬冊,電子圖書約70萬冊,資料庫30餘個,圖書突出學校的海洋、水產、食品特色。由學校承辦的《水產學報》、主辦的《上海海洋大學學報》被列為中文核心期刊、中國科技核心期刊和中國科技論文統計源期刊,《水產學報》獲第一、二屆“百種中國傑出學術期刊”稱號。學校是上海市水產學會、上海市食品學會、上海市漁業經濟研究會和上海市延安精神研究會掛靠單位。

![臨港大學城[上海市浦東新區南匯新城園區]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mf/d/mfd80b6b5b1d8e5682ba458b3903a7b64.jpg)

臨港大學城[上海市浦東新區南匯新城園區]

制技術專科教育,2002年被列為國家重點建設高職高專院校。2004年9月,經上海市人民政府批准,升格為全日制普通本科高校。2011年10月,學校被國務院學位委員會列為“服務國家特殊需求人才培養項目”專業學位研究生試點單位,開始碩士研究生教育。

學校明確提出“技術立校,應用為本”的辦學方略,立足上海,輻射“長三角”,服務區域社會經濟發展,通過產學研深層次、制度化合作,努力打造符合上海社會經濟發展需求、服務上海先進位造業及其相關服務業發展需要,具有技術應用型本科內涵實質和行業大學屬性特徵的特色型高等院校,致力於培養具有理想信念、公民素質和健全人格,理論基礎紮實、應用能力突出、能適應工作變化並具有創新素質,在工作現場從事技術應用、技術服務和技術管理,解決實際問題的國際化高等技術應用型人才。

學校現有各級各類重點學科14個,其中上海市教委重點建設學科2個(電力電子與電力傳動、機械製造及其自動化),校級重點建設學科8個。學校在國家自然科學基金、上海市自然科學基金、上海市啟明星計劃、上海市晨光計劃等項目上不斷取得突破,並躋身國家“863計劃”項目、、上海市科委“登山計劃”等多類高等級科研項目;獲得上海市科技進步獎、上海市教育科學研究成果獎、上海電氣(集團)總公司科技進步獎、“工博會”高校展區優秀展品獎、優秀組織獎等獎項。

學校設有本科專業25個,建有國家級特色專業建設點2個(機械設計製造及其自動化、國際經濟與貿易),上海市特色專業建設點6個,上海市專業綜合改革項目2項,上海市實驗教學示範中心1個,上海高校示範校外實習基地建設項目1個、上海市屬本科高校校外實習基地重點建設項目1個。擁有國家級工程實踐教學中心2個,國家級精品課程2門,上海市級精品課程19門、重點課程35門、全英語課程4門,上海市重點教改項目5項,上海市級教學團隊6個。學校積極探索並實踐應用型技術本科教育的特殊規律,創新教育教學模式,凸顯技術應用型人才培養特色。學生在全國“挑戰杯”等大學生科創競賽中屢獲佳績。學校畢業生就業率連續19年保持在95%以上,人才培養質量享有良好社會聲譽。

學校下設電氣學院、機械學院、電子信息學院、商學院、外國語學院、汽車學院、馬克思主義學院、國際教育學院、高等職業技術學院、數理教學部、體育教學中心等二級教學機構。學校通過引進與培養並舉的方式打造技術應用型師資隊伍,不斷優化結構、提升水平,擁有東方學者、上海市高等學校教學名師、上海市模範教師、“寶鋼”優秀教師及上海市育才獎教師等一批具有良好專業能力和職業素養的優秀教師。有全日制本、專科在校生12000餘名,成人教育本專科生3000餘名。

![臨港大學城[上海市浦東新區南匯新城園區]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mb/6/mb6f5ec6ffdf4cb1b3e443dac17fff56b.jpg)

臨港大學城[上海市浦東新區南匯新城園區]

![臨港大學城[上海市浦東新區南匯新城園區]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m8/c/m8ce7c4f97404023a8d0433f655e91c4b.jpg)

臨港大學城[上海市浦東新區南匯新城園區]

學校創辦於2000年4月,由上海建橋集團出資舉辦,地處上海浦東康橋。2001年4月,學校獲批為上海建橋職業技術學院,並正式列入國家計劃內招生,主要從事專科層次的高等職業教育。2005年9月,經上海市人民政府批准、國家教育部備案,學校成為以本科層次教育為主的全日制普通高等學校;2006年9月,首批本科學生入學;2010年7月,學校被增列為學士學位授予單位。在上海市政府和浦東新區政府支持下,學校新校區正在建設中,預計2015年秋整體搬遷至浦東臨港。

學校是上海市首批自主招生改革試點單位、首批“上海市技師學院”、校企合作培養高技能人才試點單位,是“上海市高校輔導員培訓基地”和“浦東新區高技能人才培養(實訓)基地。學校已擁有國家級示範性實訓基地、國家級特色專業各1個,擁有上海市精品課程2門、重點課程32門、特色專業3個,市級教學團隊一個。

同濟大學海洋與地球科學學院臨港基地位於上海臨港海洋科技園內,是集研發、實驗、研究、應用、示範功能為一體的實驗基地。經過近兩年的努力,臨港基地已經建成包括“國家海底長期科學觀測系統”大科學工程一系列功能實驗室和常規分析實驗室在內的實驗室15個,長期固定在臨港基地工作和生活的人員有80餘人。依託於臨港基地的平台建設,“國家海底長期科學觀測系統”大科學工程已於2016年成功落戶同濟大學。按照發展規劃,特別是隨著“國家海底長期科學觀測系統”大科學工程建設的啟動,臨港基地將繼續建設包括“海底觀測大數據中心”、“海洋機電實驗室”等在內的一系列實驗室,新增相關研究工作人員,2018年,在臨港基地的常駐工作人員達到近200人。

中央美術學院中法藝術與設計管理學院,是中央美術學院籌建的中外合作辦學二級分院,是中法兩國在藝術與教育領域合作的典範。該學院將通過藝術、設計、商業的跨領域合作,在藝術管理、博物館與文化機構管理、設計管理及文化產業管理等相關領域探索和建立成熟的人才培養體系,並為中國經濟社會發展提供創新和穩定的智力支持。中法藝術與設計管理學院於2016年6月被列入中法第三次高端人文交流機制項目。中央美術學院中法藝術與設計管理學院上海校區未來將擁有3.5萬平方米的校舍建設面積,其中教育空間的建築面積超過2.5平方米,將容納1200名學生在這裡學習。一期校區,位於臨港主城區二環帶,臨近滴水湖,自然環境極為優美。教學主體建築由五棟關聯的建築群組成,面積近1.5萬平方米,是一個集教學、美術館展覽、藝術圖書館為一體的綜合建築。學院開設美術學、藝術史論、藝術管理三個本科專業,每年招生規模為300人,辦學總規模為1200人。

上海交通大學中英國際低碳學院是由上海交通大學、英國愛丁堡大學於2017年5月18日共同建立。低碳學院位於上海臨港地區,將依託上海交大和愛丁堡大學的學科優勢,關注碳金融、碳管理和循環經濟等領域,培養低碳產業領域的創新人才。聚焦實現低碳領域“產學研”一體化協調發展。中英國際低碳學院將成立3個研究中心:碳資源化利用研究中心、網際網路+智慧能源研究中心、節能減排技術研究中心,還將建立兩個研究所:碳金融與管理研究所、廢棄物資源化研究所。