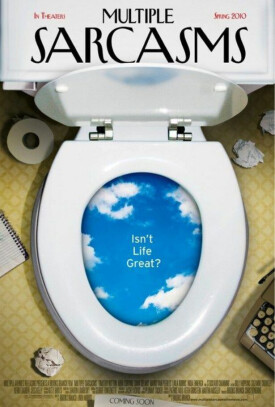

多重譏諷

多重譏諷

多重譏諷是由Brooks Branch導演的一部動作類影片,該片由蒂莫西主演。

譯 名 多重譏諷片 名 Multiple Sarcasms

上 映 2010年03月01日

國 家 美國

類 別 劇情

語 言 英語

片 長 97分鐘

導 演 Brooks Branch

主 演 蒂莫西·赫頓 Timothy Hutton ....Gabriel

米拉·索維諾 Mira Sorvino ....Cari

達娜·德拉尼 Dana Delany ....Annie

馬里奧·范·皮布爾斯 Mario Van Peebles ....Rocky

茵迪亞·恩能加 India Ennenga ....Elizabeth

Laila Robins....Lauren

斯托卡特·詹寧 Stockard Channing ....Pamela

Brett Berg ....The MC

Tim Bohn ....Stage Gabriel 2

Nadia Dassouki ....saffron

Ronald E. Giles ....Odd Man Walking Through Central Park

Jonathan C. Green ....Mime

瓊·杰特 Joan Jett ....Night Club band

Leslie Lyles

Alex Manette ....Erik

Julia K. Murney ....Stage Cari

Dougie Needles ....Night Club band

Leah O'Donnell ....Dancer

Enzo Penizzotto ....Night Club band

Thommy Price ....Night Club band

AileenQuinn ....School Secretary

克里斯·薩蘭登 Chris Sarandon ....Larry

馬庫斯·申肯伯格 Marcus Schenkenberg ....Sachi

Stephen Singer ....Michael Rogers

Steve Sirkis....Chet

Franklin Ojeda Smith....homeless man

Eric Sheffer Stevens ....Stage Gabriel #1

Emily Tremaine ....receptionist

Paris Yates ....Elizabeth's best friend

分 級 None

製作公司 Multiple Avenue Releasing

發行公司 Multiple Avenue Releasing (2010) (USA)

影片成本 250萬美元

這是1979年,紐約。加布里埃爾里士滿是一個具有豐富的生活似乎有才華的建築師,因為他有一個充滿愛心的妻子,愛女兒和終身的朋友。然而,他花費在電影院大多數日子裡,隱藏了工作時,把一個虛構的世界逃脫,他可以更容易涉及到了字的。當小說照在他自己的生活,激發加布里埃爾一面鏡子,開始寫一齣戲不那麼嚴格地按照自己的實際,研究它們之間的關係,使他的生活是什麼。起初一個業餘愛好,比賽開始消耗加布里埃爾本身的自我檢查。慢慢地,他意識到他的關係和生活的全面決策的脆弱性,但不知道如何處理這些信息比其他寫下來。加布里埃爾的工作,最終獲得勢頭,正如他的現實生活開始崩潰。配備手持錄音機,打字機,他開始的旅程重新作者自己的生活,回顧他的骨折自我件回來。他開始看到,生活並不總是像一齣戲或電影,有時是最好的事情可以做的作者控制就是讓自己的人物說話。標誌性的自我,發現這是在紐約(和其他許多城市在年底)1970年孵化的,多Sarcasms照就不僅加布里埃爾的生命,也是複雜的人們,還補光。從他的妻子和女兒他的同事們在工作和終身最好的朋友 - 加布里埃爾試圖了解這些誰也共同組成自己的自我價值的人非常複雜。由一個演員的演員合奏的推動下,多Sarcasms是一個感人的電影是一下子原始和令人耳目一新的衍生物。

時間回溯到1979年的紐約……加布里埃爾·里奇蒙德(蒂莫西·赫頓飾)是一位非常有才華的建築師,而且已然過上了一個看起來擁有著一切的富足且美好的生活,包括一位美麗的賢妻(達娜·德拉尼飾)、一個可愛的女兒和一大群至交好友。可是,加布里埃爾卻開始越來越多的將大把的時間花在電影院里,為了逃避工作,而甘心將自己置身於一個虛構的世界當中,因為他發現自己似乎更願意與這些拼湊起來的虛構人物交流。當不真實的想象反襯進加布里埃爾自己的生活中時,他突然產生了一個想法,他決定根據自己在實現中的經歷創造一個劇本,然後再在這樣一個過程中,不斷地檢驗一些讓他變成現在這個樣子的所有關係,甚至不惜為此付出他能夠掌握的一切。

顯然,加布里埃爾最初的時候完全是出於業餘愛好,他想通過創作劇本對之前的生活進行一次透徹的反省。可慢慢的,他開始意識到自己與他人建立的聯繫的脆弱程度,以及他的人生中所做出的全部決定,但是他仍然不知道除了將這些寫下來之外,他還能做些什麼。加布里埃爾所付諸的努力最終獲得了一些動力,因為他的一意孤行,已經威脅到了他現在的生活,直接走進了土崩瓦解的邊緣地帶——帶著錄音機和打字機,加布里埃爾開始了一場旅程,他要以一種“採訪”的方式,重新體驗一下曾經有過的經歷,回頭尋找已經斷裂的記憶碎片。他也開始漸漸地發現,原來生活並不總能像一部戲劇或電影那樣受到很好的控制,包括其中的發展方向,而且有的時候,一位作家能做到的最好的事情,就是讓作品中的人物站出來為自己說話。

在上世紀70年代末的紐約所籠罩的陰影之下,這場極具象徵性的自我發現之旅不僅點亮了加布里埃爾的生活,還包括其他像他一樣身處在這樣的環境的複雜人物……從他的妻子、女兒到他工作上的同事,還有那些好朋友,加布里埃爾嘗試著想要弄明白這些交織在他生命中的人,為什麼會拼湊出如此之多的屬於他的自我價值?他所經歷的一切,不僅讓人為之動容,而且擁有著新穎且清爽的時代意義。

特定時代背景下的“中年危機”

《多重譏諷》是曾經給包括《死後賜福》(Postmortem Bliss)在內的多部短片做過製片人的布魯克斯·布蘭切(Brooks Branch)自編自導的大銀幕處女作……如果追溯到更早些時候,即在他轉型進入電影工業之前,布蘭切其實是一位非常成功的畫家,隨後他又開始涉足電視和音樂領域,是一位很有創造才能和靈感的顧問,曾經分別為百代唱片公司、MTV、派拉蒙影業和NBC電視台提供過很多新穎的建議,如此豐富多彩的經歷和趣味愛好,確實很容易給人留下深刻的印象——如今,他又徹底地沉浸在電影的世界當中,圍繞著加布里埃爾·里奇蒙德建立起了一個交織著虛構與真實的故事結構,我們將會看到的是一個成功的建築師是如何因為過度關注自我、被禁錮在一個想象出來的虛構的空間中,繼而讓自己之前堪稱完美的生活徹底地土崩瓦解的。

作為來自於猶他州的美國本土人,布魯克斯·布蘭切總是喜歡將童年的自己形容成是那種“嬉皮范兒”式的小孩,由於出生在一個相對比較自由開放的非摩門教家庭,布蘭切通過激烈的競技類比賽來揮灑青春期用不完的熱情和能量,直到他開始逐漸成熟,性格也趨向溫和之後,才在高中的時候回歸到了藝術的領域裡。高中一畢業,布蘭切就離開了猶他州,可是每當他回想自己在家鄉度過的那段美好的時光時,自豪感就會油然而生——顯然與《多重譏諷》中的加布里埃爾擁有的是全然不同的感覺和生活體驗。布蘭切決定將自己的第一部電影作品的背景放在1979年的紐約,把發生在加布里埃爾身上的一切推回至少30年的時間,是一個非常必要的選擇,同時也代表著一個特定時代的象徵符號,因為那時候的社會的整體結構,就像加布里埃爾本身一樣,正在經歷著一種大範圍的轉變,同時也代表著存在於各個階層的繁雜多樣的體系越來越緊密地融合到了一起……比如說米拉·索維諾(Mira Sorvino)所飾演的卡麗身上展現出來的朋客搖滾風潮,她是加布里埃爾的一個好友,可是他們站在一起卻絲毫不顯得有任何突兀。

事實上,在蒂莫西·赫頓(Timothy Hutton)熟練且恰到好處的詮釋之下,加布里埃爾這個角色處處展現出來的是一種只存在於藝術家身上的瘋狂的思維體系和想象力,反而與他所處的高消費的中產階級出現了某些格格不入的偏差……布魯克斯·布蘭切毫不避諱地將加布里埃爾形容成男版的凱姆——安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)在《蕾切爾的婚禮》(Rachel Getting Married)中的角色,他表示:“只有在這樣一個特定的時代背景下,才有可能出現像加布里埃爾這樣的人,而他之所以過上這樣的人生,並不是他自己正常的判斷下的結果。如果將加布里埃爾放到現代的社會裡,我們很容易就會主觀地對這個男人進行評判,包括他身上的讓人無法容忍的自私,因為他不僅毀了自己的生活,還讓身邊的每一個人陷入了痛苦當中,而其中受到最大的危害的,自然就是他的妻子和女兒了。”

確實,就像布魯克斯·布蘭切強調的那樣,如果你能夠用一個全新的角度去重新思考《多重譏諷》中很有懷舊氣息的故事的話,就會得到一個與之前完全不同的結論,布蘭切繼續說:“有的時候,我真的覺得自己特別地幸運,竟然可以在這部影片中聚攏由蒂莫西·赫頓、達娜·德拉尼(Dana Delany)和米拉·索維諾所構成的強大的表演組合,如此顯而易見的情感張力讓我感到沒來由地一陣陣興奮,巧妙的同時又極具表現力,以一種考驗智慧的高端手段將故事慢慢地展示出來,如此清晰的條理性讓人忍不住為之喝彩——我想說的是,沒有他們,這一切都不可能實現。”

此“主婦”非彼“主婦”

在電視劇的領域裡,達娜·德拉尼之所以成名,是因為她在最熱門的劇集《絕望的主婦》(Desperate Housewives)里的精湛表演,而到了這部《多重譏諷》,她的角色仍然是一位主婦,不過,她所飾演的安妮,可並不“絕望”,事實上,可以說是完全相反的。安妮是一個敏感且意志力強大的女人,而她之所以被迫經歷這一切,完全是因為她的丈夫加布里埃爾正在經歷的“中年危機”,連帶著破壞了他們本來還算是和美的婚姻……其實,只要有過類似體驗的演員似乎都應該能深刻地了解到這樣一個事實,那就是從電視劇過度到電影的行業,其實並不像表面看上去的那般輕鬆,不過在德拉尼看來,只要能夠找到一種科學的方法來應對這一狀況,她完全有把握可以同時在電視和電影的世界來回穿梭,將自己最完美的一面呈現出來,德拉尼說:“毫無疑問的是,我對《多重譏諷》中所對焦的那個時代並不感到陌生,因為我本身就成長於70年代,所以這部影片最最吸引我的地方,自然就是裡面所營造出來的整體的感覺和特色了,很像是保羅·馬祖斯基(Paul Mazursky)在那個時期拍攝的電影作品——我至今還記得《不結婚的女人》(An Unmarried Woman)對剛剛走出大學校門的我所產生的是什麼樣至關重要的影響力,而我從這部影片里竟然找到了相似的元素,講述的都是那種從令人尖叫到開懷大笑到痛哭流涕的情感跨度很大的故事,隨著情節的發展,每一個人的情感都在不斷地迴旋、扭曲著。我覺得自己最喜歡的一組場景就出現在我和蒂莫西·赫頓猛烈地互相攻擊對方這一部分,因為我隨後爆發出的是尖銳的大笑聲,拍攝這組畫面的時候,我用了十足的感情在裡面,我知道這就是我們在現實生活中的真實模樣,也是電影的世界在極力避免的。”

對於達娜·德拉尼來說,與布魯克斯·布蘭切這種第一次做導演的人合作,最值得珍惜的部分就是片場輕鬆至極的工作氛圍,德拉尼表示:“我不知道為什麼有那麼多演員都對這種小成本的獨立製作敬謝不敏,我想可能是加諸在他們頭上的光環讓他們分身乏術吧……我覺得布蘭切真的擁有著一種讓人放鬆的能力,這是我最喜歡他的地方,也是我們一直保持朋友關係的主要原因。布蘭切是那種具有協作精神的人,他有才華,卻從不獨斷獨行,而且對幽默的把握程度也讓人刮目相看,他喜歡生活給他帶來的所有混亂與煩擾,我也是如此,所以不管他在這個過程中遭遇的是什麼樣離奇、古怪的事情,他都會坦然地全盤接受,哪怕是再微小的機會,他也牢牢地抓在手中,我們在一起度過的是一段非常愉快的時光。”

事實上,在達娜·德拉尼看來,出演電視劇就好像是許下了一個長期有效的承諾,對雙方都有著最大限度的制約,尤其是就《絕望的主婦》這樣一個如此受歡迎的劇集來說,德拉尼承認道:“我正在完成的是一份強度很大的表演工作,連想要找個時間度假都成了一個奢侈的享受……即使如此,我仍然把我所有的空閑時間都獻給了這部《多重譏諷》,我不知道自己為什麼對裡面的故事如此地著迷,包括我的角色,雖然她們同樣都是‘主婦’,卻擁有著截然不同的境況和性格,我喜歡經歷一些與眾不同的體驗,我想機會永遠是留給有準備的人的。”

雖然同時以演員的身份涉足於兩個行業,達娜·德拉尼卻認為電視和電影擁有的是完全不同的節奏和基調,她說:“《絕望的主婦》就好比是一個與眾不同的 ‘奇葩’,你從電視劇的領域裡再也找不到與之相似的例子,我甚至不知道應該如何描述它,它以一種令人難以想象的方式展現出一種獨特的生命力……而《多重譏諷》則顯得更加小眾、更加真實一些,雖然沒有那麼霸道的衝擊力,卻構成了一道獨特的風景線。對於我來說,每一部作品,都能找到屬於自己的聲音,雖然有點艱難,卻是一個必經的過程。”

雖然都是在關注以“中年危機”為基準點的衍生話題,但是《絕望的主婦》和《多重譏諷》在展開故事時,卻有著非常本質化的區別,達娜·德拉尼說:“拋開一些基本的差別和載體的不同,《絕望的主婦》展示更多的是女性自身的‘中年危機’,《多重譏諷》則是身陷‘中年危機’的男人的妻子是如何竭盡所能地照顧他們的女兒並維持一個家庭的完整的……也許到了我這樣一個年齡,以後還會在不同的作品中更多的接觸類似的話題。我另外需要感謝的人就是蒂莫西·赫頓了,我們一直在找一部能夠合作的影片,之前有一部驚悚題材的,可惜後來卻被迫取消了,因為還要照顧我的電視劇檔期,所以我們每一個人都是克服了極大的困難,才最終促成了這次機會的。”