乳頭狀腺瘤

乳頭狀腺瘤

乳頭狀腺瘤是隆起於腸壁不十分突出,表面呈粗絨毛狀的腺瘤,又稱絨毛狀腺瘤。多發生於直腸和乙狀結腸。乳頭狀腺瘤好發於60歲以上的老年人,男性發病率高於女性。本病的發病原因目前不明確,稍高於正常黏膜面的瘤體向周邊蔓延故而發病。乳頭狀腺瘤臨床多表現為大便附有黏液,排便不盡和便血、腹瀉等癥狀。本病主要治療方式是手術治療,積極治療可治癒。乳頭狀腺瘤局部切除容易複發,有可能癌變。

● 消化內科或內科、普通外科或外科、腫瘤科

● 乳頭狀腺瘤發病原因尚不明確,有賴於進一步研究。

● 乳頭狀腺瘤多有大便帶黏液,排便不盡和腹瀉等癥狀。

● 患者表現為黏液與糞便一起排出,伴隨排便不盡的感覺。

● 因腫瘤導致腸道功能異常,出現腹瀉、大便帶血、小腹下墜感等癥狀。

● 黏液排出過多的患者,出現乏力、心悸、食慾減退和心悸等低鉀血症的表現。

● 診斷乳頭狀瘤的主要檢查方法如下:

● 直腸指檢

● ● 能簡單便捷的了解瘤體狀態,協助初步診斷。

● 結腸纖維內鏡

● ● 對於乙狀結腸發病的乳頭狀腺瘤,結腸纖維內鏡能檢查和確定瘤體的部位和質地等。

● 直腸鏡

● ● 對發於直腸的乳頭狀腺瘤具有重要診斷意義。

● 活體組織檢查

● ● 對於乳頭狀腺瘤的確診和判斷癌變與否有重要意義。

● 醫生診斷乳頭狀腺瘤,主要是結合典型的黏液便表現和直腸指檢、結腸鏡、活檢結果等綜合判斷。

● 乳頭狀腺瘤患者最常見的表現是大便帶黏液,有時黏液排除量可高達3000毫升以上。

● 直腸指檢能觸摸腫瘤,如質地均勻柔軟,多為良性腫瘤;有小結節質硬者則有癌變的可能。

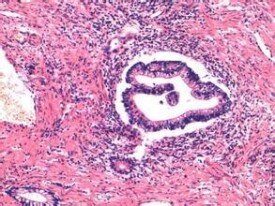

● 結腸鏡能直觀的展示瘤體狀態,活檢結果於鏡下可見中心為血管結締組織,有多數纖細的乳頭狀分支。

● 一些疾病如慢性結腸炎、痢疾等也會出現黏液便,腹瀉和大便不盡感,甚至大便帶血,但本病隨大便排出的黏液量更多,且通過結腸鏡等檢查不難鑒別。

● 當患者因癥狀不典型而無法確診時,應當及時尋求醫生的幫助,科學進行相關檢查和治療。

● 乳頭狀腺瘤一經診斷,無論嚴重與否,均應儘早進行手術切除。

● 因年齡等因素限制或有其他禁忌症的患者,可以考慮激光治療。

● 出現低鉀血症者及時檢查,口服或靜脈補鉀。

● 乳頭狀腺瘤患者因排除黏液過多可能導致低鉀血症,出現乏力、心悸,同時有便血、腹瀉等癥狀,影響正常生活。

● 部分乳頭狀腺瘤可能會癌變,進一步影響腸道功能,晚期危及生命。

● 單發的乳頭狀腺瘤積極治療,儘早切除,可能治癒。

● 因瘤體邊界不清晰,容易局除不徹底,導致複發。

● 重視體檢,中老年人盡量保持定期的身體檢查,做到早發現、早治療。

● 養成良好的排便,避免形成習慣性便秘,影響腸道正常功能。

● 已病患者注意選擇清淡、易於消化的飲食,並適當體育鍛煉,提高機體抵抗力。

● 患者應積極接受治療,遵醫囑,保持樂觀心態,樹立信心。

● [1] 趙玉沛。中華醫學百科全書:普通外科學。北京:中國協和醫科大學出版社,2017.

● [2] 石遠凱。中華醫學百科全書:腫瘤學(五).北京:中國協和醫科大學出版社,2017.