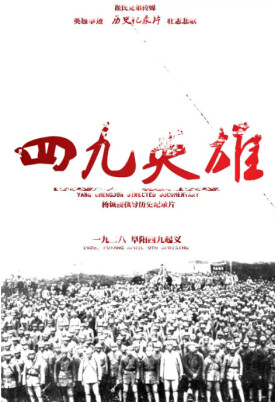

四九英雄

四九英雄

《四九英雄》,二零一五年楊誠俊執導的大型歷史紀錄片。該片詳細刻畫了發生在1928年安徽省阜陽市的一次武裝暴動過程,並通過歷史過程將英雄人物後世子孫的思考緊密聯繫在一起,以此弘揚愛國主義精神,傳播正能量。

《四九起義》是崔氏兄弟傳媒出品、楊誠俊執導的紀錄片。故事發生在1928年的安徽省阜陽市,講述的是以魏野疇、杜聿德、喬錦卿、申明甫等人為首發動的阜陽歷史上規模最宏大戰鬥最激烈的武裝起義。

“四九起義”受到了毛澤東的高度評價,成立了皖北第一個蘇維埃紅色政權,建立了皖北第一支工農紅軍,創造了以後的鄂豫皖蘇區。

| 出品人 | 崔玉記 |

| 監製 | 楊新 |

| 導演 | 楊誠俊 |

| 編劇 | 時超 |

| 配樂 | 金大成 |

魏野疇(1898年-1928年)中國共產黨早期的優秀黨員和宣傳活動家。1924年春至1926年春,魏野疇在西安陝西省立三中和省立一中任教,積極參與建立中共和青年團地方組織。先後參加組建共青團西安特別支部、中共西安特別支部、西安地方執委會,分別擔任黨、團西安地方執委會的委員。1927年7月,中共陝甘區執委會改為陝西省委,魏野疇任省委軍委書記。八七會議后,成立了指揮起義的皖北革命軍事委員會,魏野疇任總指揮。

喬錦卿,字世榮,阜陽城人。小學畢業后,幫助父親開藥店,喬錦卿採購藥材常赴外地,在南京結識了宋日昌等共產黨員,並於民國5年(1926年)加入了中國共產黨,投身於革命運動。杜聿德(1906-1928.4.13),國民黨著名將領杜聿明的弟弟。陝西省米脂縣人。早年就讀於榆林省立第六中學。周傳鼎(1905年-1929),字延祚,阜陽城人。民國4年(1915)年,入安徽省立第三師範附屬小學讀書,民國9年(1920年)入南京中英中學讀書,民國12年(1923)參加中國社會主義青年團,翌年,轉為中國共產黨黨員,在南京創辦《新阜陽》雜誌。民國13年(1924年),入大廈大學學習,參加了“五卅”運動。回阜陽后,同張子珍等籌建中共阜陽小組,開辦“淮潁書局”,宣傳馬克思主義。民國16年(1927年),被選為中共阜陽縣委委員,擔任國共合作時期的臨時縣黨部執行委員兼宣傳部長。民國17年(1928年),參與領導了“四·九”起義。“四·九”起義失敗后,他抖擻精神,重建了中共阜陽城關臨時區委,舉辦青年讀書會。民國18年(1929年),他給友人的書信被國民黨當局發覺,被捕,解送安慶飲馬塘看守所。在獄中,他同弟弟周傳業(另有傳)打傷2名獄警,安徽省主席陳詞元惱羞成怒,給加上“暴動劫獄”罪名,於10月19日將他同弟弟一起槍殺在安慶北門外,時年24歲。

1928年初,蔣介石令十軍“清黨”,楊虎城“禮送”魏野疇、南漢宸等黨員出境,自己也被迫離軍赴日考察。魏野疇離開十軍后,遂於2月9日在太和主持召開緊急擴大會議,確定“皖北土地革命大暴動”的任務,並建立了中共皖北臨時特委,由魏野疇任書記,下轄豫、皖邊區10多個縣委。會後,派大批黨員去各地,全力準備武裝起義。3月28日,魏野疇在阜陽城又主持召開了中共皖北特委擴大會議,正式建立皖北特委,由魏野疇任書記。會議決定在4月下旬或5月上旬在阜陽舉行皖北工農兵武裝起義,成立工農紅軍和蘇維埃政府,並詳細討論了起義方案。

4月5日,皖北特委召開擴大會議,特委在阜陽城貢院街由馬紹甫召開了阜陽各區負責人及高部內共產黨組織負責人會議,會上各區彙報了起義的準備工作及群眾的發動情況。

4月7日,正當起義準備加緊進行之際,十軍代理書記宋樹勛叛變告密。於是,魏野疇在阜陽西湖“會老堂”召開緊急會議,決定起義時間提前在4月9日,並成立了皖北革命軍軍事委員會,魏野疇為總指揮,果斷決定,以十九軍教導團為骨幹,農民赤衛隊為基礎。同時,教導團還成立了以胡懷西、申明甫為首的兩個敢死隊,約定以留守司令部燒廚房的火光為信號,特委並指示行流集赤衛隊立即武裝起來,編組5個赤衛大隊約3000名隊員,切斷了阜陽至太和的電話線,解除了行流的地方武裝。會後,派人通知插花廟、北苗集,回溜集等處的農協立即武裝待命。

4月8日,魏野疇指示劉貫一立即赴界首,協助王鑄九發動肖之楚的兵變,以響應阜陽暴動。晚,魏野疇在阜陽六中召集高部教導團黨員幹部會議,布置行動計劃,與杜聿德等約定以文峰塔為集合點。8日下午,中共阜陽縣委率領農民赤衛隊在阜陽行流集解除了當地稅警武裝,組建了5個農民赤衛大隊,剪斷了阜陽至太和的電話線,切斷了十九軍和在太和縣的十軍的聯繫。

4月9日凌晨,天下著大雨,阜陽城一片黑暗。申明甫按照計劃,將棉絮澆上汽油點著火,火光照亮了阜陽城,發出了起義的信號,起義爆發。兩支敢死隊攻擊了留守司令部,並解除了十九軍留守司令部的武裝,帶領40多人到文峰塔下匯合。駐在省立第三師範學校的教導團9個連士兵中6個連按計劃全部參加暴動,他們擊傷團長高建白,鎮壓國民黨軍官20多人,彙集到文峰塔下。搗毀了縣政府,繳了武器庫,打開了城門,因夜下大雨,點火信號未能發出,城外集中的近萬名農協會員和赤衛隊員未能及時趕到支援,起義部隊遂放棄佔領阜陽城計劃,向農村轉移。城內起義者被迫分兩路轉移出城。一路由魏野疇率領200多人奔阜陽城西南老集,另一路由杜聿德率領300多人向阜陽城西北王官集進發。

9日上午,杜聿德率起義部隊到王官集,與赤衛隊會師后,召開了20000多人的工農兵起義誓師大會,宣布“皖北蘇維埃和皖北工農紅軍”成立。大會選舉李端甫、李烈飛為蘇維埃政府正、副主席,昌紹先、杜聿德為工農紅軍正、副指揮。中午,魏野疇率起義部隊到老集,被國民黨十二軍1個營和反動紅學武裝包圍,魏野疇不幸被捕遇害,時年31歲。

4月11日,皖北工農紅軍正準備西進,不料,國民革命軍十九軍留守司令王守信集騎兵和地方民團數千人三麵包剿而來,紅軍打退敵軍多次進攻,終因彈盡無援,眾寡懸殊,向北撤退。李端甫等率部分戰士突圍,昌紹先等80多名官兵在掩護中犧牲,杜聿德等20多名官兵被俘后英勇就義。亳縣縣委秘書長張勵五,中共阜陽縣委書記喬錦卿也被捕犧牲。

至此,阜陽、太和、亳州等皖北十餘縣,一片白色恐怖,黨組織遭到嚴重破壞。

阜陽四九起義紀念碑是“四。九”起義紀念館內的標誌性建築,紀念碑高10米,上題“四九起義紀念碑”七個大字。紀念碑是為了緬懷在1928年4月9日皖北阜陽爆發的武裝起義中壯烈犧牲的80餘位革命先烈而建。這次起義是中國共產黨貫徹“八·七”會議精神,用革命的武裝反抗國民黨反動派一次英勇的實踐,它極大的鼓舞了人民群眾的鬥志,打擊了敵人的反革命氣焰