Hi-MD

Hi-MD

2004年1月8日,日本SONY(索尼)公司正式發表MD的重大升級產品Hi-MD,同時公布了已經確立的Hi-MD技術規格。從1992年問世至今,MD的歷史已經有了12個年頭,在這期間SONY公司也曾不斷對其進行改進,其中較為顯著的兩次技術進步是MDLP和NETMD。而Hi-MD的出現,意味著SONY將MD從純粹的音樂記錄媒體發展成為通用型記錄媒體,擁有了記錄數字化的圖像、文字、視頻等計算機數據的能力,以適應當今已經進入“寬頻時代”的信息產業領域。同時Hi-MD也保持了對現有MD產品的回放兼容性以及版權保護等功能。

Hi-MD

1、大容量

2、高音質

3、高兼容性

4、高速度

5、完善的版權保護技術

以新的數據調製及糾錯方式、新型高密度記錄技術帶來的大容量,是Hi-MD的最突出特徵。新開發的Hi-MD碟具有與現行標準MD碟完全相同的機械結構及外形、尺寸等等,但卻提供了高達1G的大容量,而在這之前標準MD所能提供的最大容量約為177M,Hi-MD的容量提升至過去的5.65倍之多!

Hi-MD不但帶來了1G大容量的新型碟片,同時在兼容使用現行標準MD碟,更有讓人意想不到的好處:標準MD碟在被格式化為Hi-MD格式后,容量也會大幅提升,177M(80分鐘)的標準MD碟容量可增大至305M,是原來的1.7倍多。這樣的升級優點,在過去的光碟型記錄媒體升級歷程中是前所未有的,對於擁有大量標準MD碟片的人來說,Hi-MD在容量方面給他們帶來的是雙重驚喜!

縮小碟片表面數據坑點的長度、提高記錄密度,仍然是Hi-MD實現大容量的基本理念。通過表1中的數據比較,可以看出標準MD碟被格式化成Hi-MD格式時,只是數據坑的長度被適當縮短,軌間距沒有發生變化,容量有所提高,但並不很多;而在Hi-MD碟上,數據坑的長度大幅度縮短,同時軌間距也被減小,因此容量得到了數倍的大幅度提升。

在光碟和磁光碟上數據坑點的尺寸取決於激光束的大小,為了增加記錄密度,就得減小激光束的尺寸來獲取更小的數據坑點。但從表1中可以發現,Hi-MD與標準MD採用相同的激光系統,波長780nm、透鏡相對開孔直徑(NA值)0.45都沒有變化,這就意味著產生的激光束直徑不會有什麼變化,那Hi-MD碟上小了許多的數據坑是如何產生的呢?

這得歸功於SONY新開發的Domain Wall Displacement Detection(DWDD-域壁移動檢測)技術,以及Magnetic Super Resolution(MSR-超級磁解析)技術,利用激光束照射在碟片表面時產生的溫度變化,臨時產生比激光束直徑更小的數據記錄標記(具體是如何實現的,現有資料中還未詳細披露)。由於這些技術還需要碟片上記錄介質層的相應特性作為支持,所以只有在使用新的Hi-MD碟時,才能以小得多的數據坑來讓容量大幅度提升,而在對現行標準MD碟進行Hi-MD格式化時,則只能以適量縮短數據坑長度的方式來增大容量,二者還是有著本質的區別。

SONY當年研發MD時,參照對象是CD,目標是要在更小的MD碟片上記錄與CD音質相當、時間相當的音樂信息,並且實現可重複錄音的功能。而受MD碟片小得多的容量所限,不得不採用數據的有損壓縮技術ATRAC,這樣才能在140M的MD碟上錄製74分鐘的音頻信號。所以,在理論上MD的音質就不可能達到與CD相同的水平,最多也就是接近而已。

現在,Hi-MD具有了1G的大容量,超過CD的650M~700M一半,因此SONY毫不猶豫地在Hi-MD的音頻數據記錄方式中採用了線性PCM格式。這樣,一張Hi-MD碟便能以和現行CD完全相同的音質記錄長達94分鐘的高保真音頻信號,確立了Hi-MD在高端隨身聽市場上的領先地位,因為它是目標唯一一種在同等體積下、能以線性PCM方式記錄和播放的隨身聽產品。雖然CD隨身聽問世已有20年,但在體積上是無論如何都無法與MD相提並論的,許多因音質原因而舍MD取CD隨身聽的發燒友,終於可以從Hi-MD身上得到攜帶煩惱的解脫了。

除了線性PCM以外,最新的ATRAC3plus音頻壓縮技術當然也是Hi-MD的主要記錄方式之一。ATRAC3plus共有三種數據傳輸率,不過呢,SONY在Hi-MD設備(隨身聽或座機)只提供Hi-MD SP和Hi-MD LP兩種錄音方式的選擇,分別對應ATRAC3plus/256kbps和ATRAC3plus/64kbps這兩種常用的數據傳輸率,而不象MDLP設備那樣雖然有SP和LP-2、LP-4等三種選擇,但其中的LP-4卻是使用率極低的,形同虛設。使用1GB的Hi-MD碟時,Hi-MD SP方式可錄音7小時55分,Hi-MD LP方式的錄音時間可達到34小時!但這還不是Hi-MD的最長錄音時間,以PC連接方式、結合ATRAC3plus/48kbps的數據傳送速率,可實現在單張Hi-MD碟上進行長達45小時的錄音!

除了使用Hi-MD設備直接錄音以外,還可以通過將Hi-MD設備與電腦連接、以數據傳送的方式進行錄音,這種方式支持線性PCM格式和所有ATRAC3格式,而象ATRAC3plus/48kbps以及ATRAC3/132kbps、ATRAC3/105kbps、ATRAC3/66kbps幾種不常用的數據記錄格式,則只能通過與電腦連接的方式進行錄製。表2列舉了Hi-MD設備採用不同碟片、不同數據格式的錄音時間長短,以及所支持的錄音方式。

大容量促成Hi-MD成為與PC高度兼容的通用型記錄媒體CD最初是專用於數字音頻,DVD最初專用於數字AV領域,但最終它們都發展成為跨領域的通用型記錄媒體,是因為它們具有大容量。相對而言,MD的容量小得多,設備的普及率也低得多,因此SONY始終是將MD作為一種數字音頻領域的專用媒體在發展,雖然也曾研製出MD-Data這樣的電腦用MD數據機,但終因CD-R/RW的大行其道而作罷。

而這次發展出具有1G容量的Hi-MD之後,SONY終於正式將其以通用型記錄媒體的身份推出。目前索尼公司已與微軟公司達成協議,被授權可以在Hi-MD上使用FAT文件系統,使得經過Hi-MD格式化的標準MD碟片和容量1GB的新型Hi-MD碟片上能夠用以記錄各種類型的計算機數據文件。此外,作為攜帶型、可擦寫計算機媒體,Hi-MD設備採用USB介面,並遵從USB Mass Storage Class格式,在將Hi-MD設備連接到計算機之後,就能立即被識別為外部移動存儲設備來使用,而不必進行繁雜的設置工作。

Hi-MD支持在一張碟片上進行混合式記錄,即將一部分用於錄製線性PCM或ATRAC數字音頻信號,而將另一部分用於進行電腦數據記錄,以提高使用的便利性。

另一方面,SONY還有意將Hi-MD作為數碼相機的存儲介質,甚至已經公布了一款這樣的概念型相機。現在,固態存儲器(各種各樣的卡)是數碼相機的主要存儲介質,但其價格居高不下,要用固態存儲器實現1GB容量,需要付出2000元以上人民幣,而Hi-MD碟目前定價為7美元(合人民幣約60元),其價格優勢非同一般。當然,用Hi-MD作數碼相機存儲器的缺點也是顯而易見的,首先是體積相對各種存儲卡來說大了許多,不利於相機的小型化設計;其次是需要在數碼相機內設置Hi-MD的讀寫機芯,令相機增加成本。

不過,我認為至少在專業數碼相機領域Hi-MD還是大有用武之地,因為專業相機在體積和成本方面所受限制較少,完全可以在不增加相機體積的情況下設置Hi-MD機芯,而增加的成本則可以由大容量來得到彌補。試想一下:一個職業攝影師針對某個專題會拍攝成千上萬張照片,一張高品質數碼照片的數據量至少在6M以上,拍攝1000張照片就需要6G的存儲器。6張Hi-MD的容量即達到6G,價格為360元,加上機芯和控制電路成本約1000元(SONY已正式推出的商品Hi-MD機售價在200~400美元之間),總價約1360元,而6G固態存儲器的價格為6×2000=12000元,幾乎達到Hi-MD的10倍之高!大家可以試著再算算拍攝1萬張照片的情況,便會明白在容量越大的情況下,Hi-MD的優勢就越明顯。

以往,MD機只能以實時方式進行錄音,轉錄一張CD得花一個多小時的時間,雖然操作並不複雜,但卻是一個相當漫長的等待過程。特別是在製作精選集時,得時刻守候在機器旁邊進行換碟、選曲等操作,需要消耗大量時間和精力。

現在好了,Hi-MD成為通用型記錄媒體之後,能以相當完善的方式支持與PC間的數據高速傳遞。通過一個名為SonicStage的軟體(隨MD機捆綁出售),即能以100倍於實時錄音的速度,在Hi-MD和PC之間進行數據傳遞。這樣,在轉錄CD的時候,可以先用高速的音軌抓取軟體將CD上的數據存入電腦進行編輯(排序、寫入曲目名、演唱者名、分類信息等等),之後再以100倍的速度下載到Hi-MD上即可,工作效率能提高數至數十倍之多。

Sony將會積極地將Hi-MD格式推廣到唱片業界,因此版權保護是一個必須面對且重視的問題。為了防止非法的數字複製,SONY在Hi-MD中使用了已經在記憶棒和NetMD得以應用的OpenMG和MagicGate技術,以確保Hi-MD碟片中的內容是加密的。同時Hi-MD也遵守SCMS(串列複製管理系統),僅可以進行第一代數字子帶拷貝,而無法進行第二代以後的數字拷貝。

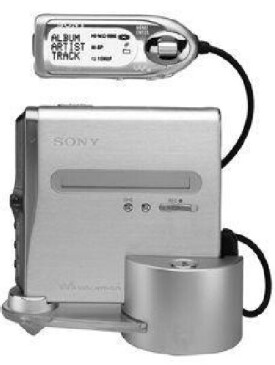

由於目前MD的最大消費地是在北美,所以這次Hi-MD的首次正式發售地也被安排在北美,時間為2004年4月,日本本土正式發售時間稍晚,為2004年6月。在北美髮售的五個機型分別是MZ-NH1、MZ-NH900、MZ-NHF800、 MZ-NHF700和MZ-NH600D,全都是錄放型攜帶型隨身聽產品。MZ-NH1是第一代Hi-MD的旗艦級產品,價格估計為400美元左右;售價約300美元的MZ-NH900則是市場的主打機型,是多數消費者的選擇對象;帶收音功能的MZ-NHF800售價約250美元;MZ-NH700則是在MZ-NHF800的基礎上去掉收音功能以及線控器上的液晶顯示屏而形成;低端方面則由MZ-NH600獨當一面(約200美元)。

而在日本本土發售的是MZ-NH1、MZ-NH3D和MZ-EH1等3個型號的隨身聽,以及LAM-X1型桌面小型組合。MZ-NH1與北美機型一樣,區別是在線控器上可支持全形漢字的顯示,而MZ-NH3D則是目前的MZ-NE810的Hi-MD版,MZ-EH1則是第一台Hi-MD單放機。

SONY 索尼

2004年,索尼推出了容量升級至1GB的Hi-MD碟片,採用與PC兼容的FAT文件格式,可以格式化用於數據存儲,試圖以此重振MD雄風。首批 Hi-MD Walkman機型MZ-NH1、MZ-NH3D、MZ-EH1於2004年6月發布,不過自從2006年4月MZ-RH1推出后,索尼就沒有再繼續更新這一產品線。對於停產Hi-MD的原因,索尼官方公布的理由也非常合理:由於快閃記憶體產品已成數碼音響市場主流,對Hi-MD的需求已經大為減少。