激光通信技術

激光通信技術

激光通信技術與無線電通訊原理相似,即先將聲音信號調製到激光束上,然後把帶有聲音信號的激光發送出去。最後用接收裝置把音像信號檢出來。激光通信按其應用範圍可以劃分為光纖通信和無線激光通信兩類。激光通信技術由於其單色性好、方向性強、光功率集中、難以竊聽、成本低、安裝快等特點,而引起各國的高度重視。

激光通信經歷了大氣通信和光波導(光纖)通信兩個重要的發展階段。早期的激光大氣通信曾掀起了世界性的研究熱潮,許多經濟和技術力量雄厚的發達國家在這個階段投入了大量的人力、財力和物力,對激光大氣通信進行了廣泛的研究開發。早期的激光大氣通信所用光源多數為二氧化碳氣體激光器、YAG固體激光器、He-Ne氣體激光器等。二氧化碳氣體激光器輸出激光波長為10.6μm,此波長正好處在大氣通道傳輸的低損耗窗口,是較為理想的通信用光源。與激光大氣通信技術研究基本同步展開的還有光纖波導通信,從而在技術上形成了激光通信中與傳統通信相對應的激光無線通信(激光空間通信)和激光有線通信(激光光纖通信)。

1975年,世界上第一條光纖通信實驗應用線路在美國芝加哥開通,揭開了光纖通信應用的序幕。此後,隨著光纖製作技術、半導體器件技術、光通信系統技術的不斷完善和成熟,光纖通信從80年代起在全世界掀起了應用的熱潮,並迅速被確認為是地面有線通信最有發展潛力的重要的通信手段,以致得到了一日千里的發展和推廣應用。與此同時,激光大氣通信技術由於器件技術、系統技術和大氣通道光傳輸特性本身的不穩定性等諸多客觀因素一時得不到很好的解決和彌補,便在轟轟烈烈的光纖通信熱潮中,隱退得幾乎無影無蹤。

一段時間以來,激光大氣通信技術之所以難以得到應有的發展和推廣應用,存在的主要技術問題是:

對大氣通道衰減大及誤減隨機變化量大的補償技術問題;大氣湍流的影響,使通道折射率發生不均勻的隨機變化,其結果使接收光斑發生所謂的閃爍現象和漂移現象。要削弱大氣湍流的影響,有許多技術工作要做;

驅動功率小、轉換效率高、激光輸出功率大、調製帶寬及伺服系統簡單的激光發射器件的製作;靈敏度高、雜訊特性好,適合於常溫環境下工作的接收器件的製作;體積小、重量輕、光學特性好、便於安裝、調校的光學收發天線的製作;背景雜訊的濾除技術問題;如果採用窄帶光濾波技術,又是存在激光器的頻率穩定技術;在機動性要求高和工作平台方位穩定性差的場合應用,自動跟瞄技術也很關鍵。上述可歸納為:解決全天候、高機動性和高靈活性穩定可靠工作問題。

激光問世后,將激光應用於通信的想法就隨之產生了。在國際上,美國、英國、日本、前蘇聯等國家,廣泛開展了對激光大氣通信的深入研究。

然而,進入20世紀80年代中後期,國際國內大部分從事激光大氣通信技術研究的單位相繼停止了進一步研究。有的國家甚至還宣布了走激光大氣通信研究的路是一條“死胡同”,“走不通”。儘管如此,國內外仍有單位和人員始終在堅持不懈、孜孜探求解決激光大氣通信技術問題之路。

1998年,巴西AVIBRAS宇航公司公布了該公司研製的一種攜帶型半導體激光大氣通信系統。這種通過激光器聯通線路的軍用紅外通信裝置,其外形如同一架雙筒望遠鏡,在上面安裝了激光二極體和麥克風。使用時,一方將雙筒鏡對準另一方即可實現通信,通信距離為1km,如果將光學天線固定下來,通信距離可達15km。1989年美國FARANT1儀器公司成功地研製出一種短距離、隱蔽式的大氣激光通信系統。1990年,美國試驗了適用於特種戰爭和低強度戰爭需要的紫外光波通信,這種通信系統完全符合戰術任務的要求,通信距離為5~2km。如果對光束進行適當處理后,通信距離可達5~10km。

20世紀90年代初,俄羅斯隨著其大功率半導體激光器件的研製成功,開始了激光大氣通信系統技術的實用化研究。隨後不久便相繼推出了10km以內的半導體激光大氣通信系統並在莫斯科、瓦洛涅什、圖拉等城市得以應用。在瓦洛涅什城瓦涅什河兩岸相距離4km的兩個能源站(電力站)之間,五年前架設起了半導體激光大氣通信系統,該系統可同時傳輸8路數字電話。五年來,尤其是近三年以來,該系統運行穩定可靠。在距離瓦洛涅什城約200km以及在距莫斯科不遠的地方,也開通了半導體激光大氣通信系統線路。現在,俄羅斯有關專家普遍認為,半導體激光大氣通信系統在一定的視距內有效地實現全天候通信是完全可能的,也是很有潛力的。這種潛力主要體現在:

半導體激光大氣通信象其他無線電通信手段一樣,具有安裝便捷、使用方便的特點,很適合於在特殊地形、地貌及有線通信難以實現和機動性要求較高的場所工作;半導體激光大氣通信系統跟其他無線電通信手段相比,具有不擠占寶貴的無線電頻率資源、電磁兼容性好、抗強電磁干擾能力強、保密性好等特點。當然其有效通信距離和帶寬還待進一步提高;跟微波、毫米波通信相比,半導體激光通信系統在價格上也有較強的競爭優勢,是一種易於被市場和用戶接受的通信手段;在點對點的半導體激光大氣通信系統技術實用化后,半導體激光大氣通信系統還是組建各種室內、室外區域網的有效手段。正如國外有的專家所說的那樣,半導體激光大氣通信系統對於城市中行動電話蜂窩網的建設和發展,有著不可低估的價值,因為它的合理應用,會使蜂窩網中寶貴的頻率資源得到更加充分的利用。

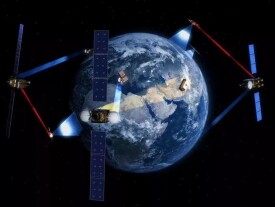

隨著器件技術、工藝技術和地面通信系統技術的不斷成熟,半導體激光大氣通信系統還是未來實現衛星之間的通信的有效手段,因此,在構築外層空間通信網上,半導體激光自由空間通信將發揮重要的作用。

各類器件技術和工藝技術的不斷完善成熟,也是半導體激光大氣通信系統得以實用化的有力保證。在這方面,國外用於大氣激光通信的半導體激光和接收器件已商品化,目前,就發射功率和探測靈敏度而言,完全能滿足15km以內的大氣通信系統需求。例如,近年來美國、日本及俄羅斯等國都相繼推出了適用於半導體激光大氣通信的大功率器件(含組合激光器件),連續輸出光功率從數十毫瓦到數瓦之間,脈衝輸出時蜂值功率有的還達到了靈敏十瓦的量級。此外,為使收發天線更加簡單實用,俄羅斯還研製開發了收發合一的半導體組件。

在光學天線設計製作上,相關技術也不斷完善成熟。光學天線現在主要的構成方式為:收髮結合式、收發分離式和收發合一式。就俄羅斯而言,收發分離式是用得較多的方式。在光學天線內光學系統的設計上,國外有效地採用了自適應變焦技術以解決大氣信息道傳輸特性隨機變化時對通信造成的不利影響。實踐證明,自適應變焦技術是一項有效的實用技術。

在光學天線的架設上,高效率地安裝校準裝置和方法已經試驗成功。現在,在俄羅斯僅需幾分鐘時間就可將一對半導體激光大氣通信系統的天線架設好並使系統開通工作。

信號壓縮編碼技術的合理使用,為在半導體激光大氣通信目前還十分有限的調製帶寬內(尤其是大功率下的有限帶寬)更大容量地傳輸多路信號提供了保證。光波窄帶濾波技術和光源穩頻技術的成熟,可有效地排除背景光雜訊的干擾,提高系統的穩定可靠性,這些技術在實用化系統中得到了廣泛的應用。

上述各項關鍵技術的完善和成熟,為激光大氣通信技術實用化提供了強有力的技術保障,使得沉默了十餘年之久的激光大氣通信技術正在悄然復興。

一項新技術最終能否得以實用化,排除市場因素而僅從技術因素而言,有的得依賴於這項技術中的一項或幾項關鍵技術能否得到類似於發明性的重大突破才能得以實用,有的則可依賴各項關鍵技術的工藝技術不斷完善和成熟而實用化。筆者認為,半導體激光大氣通信技術之所以能夠逐步得到推廣應用,恐怕應屬於後者的範疇。為了說明激光大氣通信技術在悄然復興這一主題,在這裡還需補充說明的是,俄羅斯不但已在本國內開始使用半導體激光大氣通信系統,而且已向國外少量出口。目前俄羅斯正在與亞洲一些國家聯合開展半導體激光大氣通信組網技術的研究。美國在過去的一些年裡,激光大氣通信的推廣應用情況發展也不錯,據悉在1996年裡,激光大氣通信系統設備產值已達數千萬美元……。

總之,從現在起,激光大氣通信實用化技術應該是一項值得人們引以高度重視的重要技術。

大氣傳輸激光通信系統是由兩台激光通信機構成的通信系統,它們相互向對方發射被調製的激光脈衝信號(聲音或數據),接收並解調來自對方的激光脈衝信號,實現雙工通信。圖1所示的是一台激光通信機的原理框圖。圖中系統可傳遞語音和進行計算機間數據通信。受調製的信號通過功率驅動電路使激光器發光,從而使載有語音信號的激光通過光學天線發射出去。另一端的激光通信機通過光學天線將收集到的光信號聚到光電探測器上,然後將這一光信號轉換成電信號,再將信號放大,用閾值探測方法檢出有用信號,再經過解調電路濾去基頻分量和高頻分量,還原出語音信號,最後通過功放經耳機接收,完成語音通信。當開關K擲向下時,可傳遞數據,進行計算機間通信,這相當於一個數字通信系統。它由計算機、介面電路、數據機、大氣傳輸通道等幾部分組成。

介面電路將計算機與數據機連接起來,使兩者能同步、協調工作;調製器把二進位脈衝變換成或調製成適宜在通道上傳輸的波形,其目的是在不改變傳輸結果的條件下,盡量減少激光器的發射總功率;解調是調製的逆過程,把接收到的已調製信號進行反變換,恢復出原數字信號將其送到介面電路;同步系統是數字通信系統中的重要組成部分之一,其作用是使通信系統的收、發端有統一的時間標準,步調一致。