黃橋鎮

江蘇省泰州市泰興市轄鎮

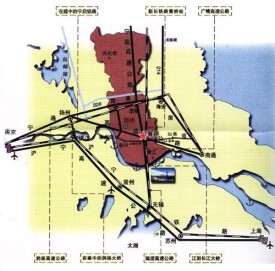

黃橋鎮,隸屬於江蘇省泰興市,地處長江北岸的蘇中平原,處於長江三角洲北翼,素有“北分淮委,南接江潮”的水上樞紐之稱,其南瀕長江,東連如皋,北接姜堰,是蘇中、蘇北地區通往蘇南的重要門戶。境內鹽靖高速、新長鐵路、334省道、229省道穿境而過,距南京、上海僅2小時車程。

黃橋鎮共轄55個行政村,10個社區,196055人(2017年),轄區面積175.95平方公里,城區面積12平方公里,城區人口10萬人。

黃橋鎮,是江蘇省重點鎮,是泰興市的經濟、文化、商貿、交通“副中心”,泰州市重點小城市,江蘇省“擴權強鎮”試點鎮。2018年5月24日,黃橋鎮入選最美特色小城鎮50強。

泰興黃橋

北宋建鎮,又名“黑松林”。

南宋紹興年間,岳飛將軍奉旨抗金,從廣德移兵泰州。

元末明初易名黃橋鎮。

2010年4月,泰興市溪橋鎮、劉陳鎮與黃橋鎮合併設立新的黃橋鎮。

黃橋鎮地處長江北岸泰興市境內,介於北緯31°~32°,東經119°~120°,全境總面積175.95平方公里,位於泰興、如皋、海安、姜堰、靖江縣(市)交界處。東接如皋市,南界靖江市,西瀕長江,與揚中市、常州市武進區隔江相望。北鄰泰州市姜堰區,東北與海安縣接壤,西北與泰州市高港區毗連。

黃橋鎮地處長江北岸的沖積平原——蘇中平原,地勢東南高、西北低,地面標高5米左右,為泰興市的最高點。

黃橋鎮屬於亞熱帶季風氣候,森林覆蓋率高,氣候宜人,雨量充沛,農業自然資源豐富,適宜發展種養業,常年主導風為東南風,其次為東北風,年平均溫度15℃。

| 黃橋鎮下轄55個行政村,10個社區 | ||||

| 勝利村 | 西街社區 | 諸馬村 | 太平村 | 西寺橋村 |

| 吳庄村 | 直來橋村 | 秦庄村 | 路庄村 | 果園村 |

| 勤豐村 | 口巷社區 | 封家莊村 | 南垈村 | 中鹽村 |

| 江堡村 | 東顧村 | 翁庄村 | 三里村 | 陳橋村 |

| 唐港村 | 東閭村 | 南殷村 | 朱何村 | 雙聯村 |

| 新洋村 | 橫巷村 | 站東村 | 楊春村 | 海顧村 |

| 鞠垛村 | 米巷社區 | 東場村 | 韓庄村 | 浩堡村 |

| 印家院村 | 永豐社區 | 金堡村 | 印院村 | 野屋村 |

| 王莊村 | 革新村 | 北街社區 | 朱徐村 | 黃坍村 |

| 華庄村 | 前進村 | 布巷社區 | 余家莊村 | 白庄社區 |

| 吳韓村 | 嚴徐村 | 合心村 | 大張村 | 南街社區 |

| 華溪社區 | 雙橋村 | 西洋庄村 | 錢葛村 | 南沙村 |

| 祁巷村 | 樊家集村 | 劉陳村 | 野向村 | 東街社區 |

2014年,黃橋鎮實現地區生產總值85億元,增長30.8%;完成工商稅收收入4.5億元,增長25%;完成規模以上固定資產投資41.8億元,增長17%。實現建築業工程結算收入40億元;完成服務業增加值35.5億元,增長23.7%;新開工1000萬元以上服務業項目18個。

2014年,黃橋鎮完成農業總產值157983萬元。其中多種經營產值90635萬元,糧食總產量達11.2016萬噸,出欄生豬504304頭,出欄家禽226.6479萬羽,水果4151噸,蔬菜15.4146萬噸。4萬畝的現代農業產業園區內農民通過土地租金、合作經營和打工,人均新增1500元,年人均純收入接近1.6萬元。

2013年,黃橋工業園區進入省級經濟開發區管理序列,與國家級高新技術開發區—江陰高新技術產業開發區合作共建,並與江蘇大學材料學院簽署產學研合作協議。投入2億多元,實施園區“五路五橋”工程,新建4幢3.2萬平方米的標準廠房,籌建總部經濟大樓。舉辦江陰、蘇州項目推介會和上海樂器專題招商會。

開發實施重大工業項目24個,計劃總投資51.8億元,其中1億美元和7億元人民幣以上重特大項目2個。實現工業現價產值159億元,完成工業國稅開票銷售46億元,利稅16.35億元,分別增長11.13%、27%、6.41%。凈增規模以上企業8家,新增年開票銷售億元以上企業2家,新增中國馳名商標1件,“中國提琴產業之都”複評順利通過。

黃橋鎮

2013年,新增個體工商戶420戶,規模商場5家,三產從業人員達9156人。

黃橋鎮,是蘇中蘇北地區最大的商貿集鎮,歷古以來為商賈雲集之地。近年來,隨著城鎮建設的加快發展,鎮容、鎮貌發生了根本性的變化,商業範圍不斷擴大,鎮區面積由原來的3平方公里擴展成現在的7平方公里,並且正在以較快速度向周邊鄉鎮延伸,她正在從一個小集鎮向現代化小城市方向邁進。

黃橋服務業門類齊全,品種繁多,以農副產品、小商品、裝飾裝璜等批發為主的各大專業市場8個,年成交額達6億元。國內知名超市蘇果超市、華聯超市、聯華超市、好又多超市、喜來購大賣場等紛紛落戶黃橋。何氏宗祠、牛皋洗馬池、福慧禪寺、丁西林故居、新四軍黃橋戰役紀念館等旅遊景點每年接待5萬多人次。以現代物流、家政服務、信息諮詢等新興行業也正在黃橋蓬勃發展。

一支黃橋燒餅歌唱響大江南北,黃橋燒餅產業正在向產業化、集團化方向發展,現在全國已發展加盟店、品牌店、形象店、連鎖店100多家。

寧通高速、寧靖鹽高速、京滬高速交匯連通,直通江陰長江大橋的出入口位於黃橋工業園區內。

新長鐵路貫穿黃橋南北,與國家鐵路主幹線“隴海線”、“京滬線”交叉相連,並在工業園區內設有黃橋站。

2013年,如泰運河綜合治理、公園免費開放、農民集中居住小區建設、農村改廁等實事項目實施到位;天然氣接通工程、市政公用設施改造、新四軍黃橋戰役紀念地、農村路橋等工程正在實施;公交免費項目由於涉及到全市面上的政策統一性,市政府暫緩執行。完成了黃橋鎮21處市級文物保護單位的規劃控制帶。

2013年,城鄉居民養老保險續保率95%以上,參保人數達6.12萬人,新農合參保人數達13.17萬人。新增創業人數1212人,帶動就業3927人。城鄉低保和農村五保核查清理1281戶2064人,北街、印院兩個社區創建為省級和諧社區,4個社區按AA級標準建立了居家養老服務站。

截至2013年,共有中學三所,小學三所,並於當年完成了鎮中心幼兒園、橫巷幼兒園的整體搬遷工作。

| 幼兒園 | 小學 | 中學 |

| 黃橋鎮中心幼兒園 | 黃橋鎮中心小學 | 黃橋鎮初級中學 |

| 黃橋鎮貝貝星幼兒園 | 黃橋鎮東街小學 | 江蘇省黃橋中學 |

| 黃橋鎮啟樂幼兒園 | 黃橋鎮南街小學 | 泰興市第四高級中學 |

| 黃橋鎮橫巷幼兒園 | —— | —— |

| 黃橋鎮東街幼兒園 | —— | —— |

2013年,新創建泰州市衛生村1個,完成9個村的改廁任務。成功創建成泰州餐飲放心消費工程示範鎮,順利通過省級衛生鎮的複核驗收。鎮計生協會被省計生協會表彰為先進單位。

2013年,矛盾糾紛調解成功率98%,社區矯正“三色管理”受到省司法廳表彰。群眾性文化體育活動如映春紅、老來樂、老戲迷等業餘文娛團隊多次在市、鎮文化活動中表演。

自1997年起,黃橋鎮充分利用民資,開啟了大規模的城鎮建設改造工作,先後組織實施了70多項重點工程,累計實施拆遷面積26萬平方米,新增建築面積35萬平方米。通訊、供電、郵電、有線電視等基礎設施建設全面升級,城鎮建設投入年均超億元。

黃橋鎮

黃橋鎮在社區文化和城市自然景觀的建設上投入資金1000多萬元,對黃橋公園、直來河進行了改造,興建了佔地4000多平方米、配以噴泉、林間小道、休閑亭的銀杏露天花園。文化廣場、古風廣場建成,全鎮建有各類城市雕塑60餘座。公園茶社、書畫社、花鳥協會、集郵協會、京劇票友聯誼會、老媽媽合唱隊等組織創立。

黃橋鎮在2009年被定位為蘇中小城市、泰興市副中心以來,科學修編總規、編製控規、修建詳規等8個方面的規劃。南伸北延、東進西擴,形成“四橫四縱”的城市主幹道路網體系,使建成區面積由7.1平方公里擴大到10平方公里。

2015年,由國家發改委等部門聯合開展的建制鎮示範試點工作正式啟動,全國共有90個建制鎮被列為試點地區,泰興市黃橋鎮也位列其中。

黃橋新城位於老城區的西北側,東至季黃河,西至寧靖鹽高速,南至通站路,北至如泰運河,規劃面積6平方公里,人口規模6萬人,定位為教育中心、醫療中心、文體中心、便民中心、商貿中心、金融中心、休閑中心。

截至2015年,新城主框架已經拉開,總投資10億元的城市綜合體商業部分全部竣工交付,將於10月份開業運營;佳源四星級酒店已經開工建設;上海花園、國裕華府、清華園、朗悅河畔、興隆一號等高檔小區主體封頂;安置小區河濱家園、金溪家園,已安置戶數4000多戶。總投資2億元,集農貿菜場、大型超市、快捷酒店、門面商鋪、多層住宅、市民廣場於一身的鄰里中心預計年底投入使用;總投入3.5億元的新黃橋中學已進入內外裝修階段,下學期將正式投入使用;總投入4.5億元的泰興市第二人民醫院遷建工程,門診大樓已通過主體驗收,病房樓已封頂,計劃2017年正式運營。新城中小學和幼兒園已規劃立項,文體中心、金融中心、汽車客運站、便民中心、中心湖公園進入實施階段。

黃橋鎮區內現有東、南、西3片傳統風貌古街區,總面積達28萬平方米,共有24條古街巷。特別是珠巷、羅家巷、王家巷、米巷等街巷原汁原味地保留了明清以來的歷史原貌。這些街巷沿街多以店面房為主,前店後座。巷道較寬,兩旁建築屋檐低矮,青磚小瓦,硬山屋面,用材粗大,舉折平緩,矮撻子門,完整地反映了黃橋原有的城鎮風貌、適當的街區尺度和地方特色。

黃橋鎮境內有福慧寺、宗鏡庵、真武廟等古寺廟3座;以及何氏、韓氏、王氏、錢氏、張氏、閭氏、沈氏7個宗祠;有文明橋、致富橋古橋2座;鎮內還保存有大批唐、宋、明、清石刻、木匾。

擁有國家級文物保護單位4處:通如靖泰臨時行政委員會舊址、新四軍蘇北指揮部舊址、新四軍第三縱隊司令部舊址、黃橋決戰支前站舊址;江蘇省級文物保護單位1處:明清民居建築群;泰興市文物保護單位15處:如牛皋洗馬池、顧孝子墓、丁文江故居、丁西林故居、新四軍黃橋戰役革命烈士紀念塔、粟裕骨灰安放處等。

歷史文化

黃橋是有著厚重文化積澱的千年古鎮。據史料記載,黃橋於北宋神宗元豐年間建“永豐鎮”,明末更名為“黃橋鎮”。南宋名將牛皋曾率兵東下黃橋抗擊金兵,在黃橋“藕池岸”洗馬整頓,留下了“碧雲亭”、“洗馬池”、“藏兵洞”等古迹遺址,成為黃橋地區最悠久的愛國主義教育基地。黃橋人自古崇尚文明,追求富裕,一座“文明橋”,一座“致富橋”就是黃橋歷史文脈的象徵,位於鎮區腹部的明清一條街至今仍保留著鮮明的明清建築特色。鎮區範圍內,擁有省、市級文物保護單位18個。其中,千年古剎——福慧禪寺,明代建築群何氏宗祠,現代地質學之父丁文江先生故居,我國話劇事業的創始人丁西林先生的故居,現代詩人、畫家韓秋岩先生的故居等都成了黃橋悠久歷史的見證。我鎮堅持“建設與保護並舉”的原則,在加大集鎮城市化建設力度的同時,注重對歷史文化遺產的挖掘與搶救,開發利用文化旅遊資源,推進產業興鎮,大大提高了黃橋小城鎮建設的品位。

革命文化

抗日戰爭時期的一場“黃橋決戰”,一曲《黃橋燒餅歌》鑄造了黃橋精神,凸顯了黃橋歷史的年輪。抗日戰爭時期,陳毅、粟裕將軍在黃橋指揮了著名的“黃橋決戰”。解放戰爭中,著名的蘇中“七戰七捷”最後一戰也在黃橋告捷。為了弘揚黃橋決戰精神,我鎮從80年代初就開始挖掘這些革命文化資源,開展愛國主義和革命傳統教育。以黃橋戰役紀念館為主體的革命傳統教育基地建立以來,先後接待了來自全國各地的新四軍老戰士、黨政機關幹部、黨團員、青少年、部隊官兵和社會各界人士400多萬人次。黨和國家領導人葉飛、姬鵬飛、陳丕顯、遲浩田等先後親臨視察,並給予了很高評價。2000年,紀念“黃橋決戰”勝利60周年前,我們投入500多萬元,擴建和重新布展了《黃橋戰役紀念館》,在序廳內安放了陳毅、粟裕銅像,製作了大型浮雕,安裝了大幅電動圖,六個展廳都融“聲光電”一體,展出各類歷史文物235件,歷史照片2500多幅,新四軍老戰士及名人字畫、題詞300多幅。現在紀念館不僅是愛國主義教育的重要場所,而且成了人們觀光旅遊的重要景點。目前,每年都有10多萬人來黃橋瞻仰先烈、追憶歷史。

多年來,我鎮堅持把愛國主義教育基地列入城鎮建設改造規劃和文化旅遊開發規劃,按照保護與利用並舉,建設與管理並重的原則,堅持邊保護,邊開發,邊利用,分期分批推出教育基地景點。位於東進東路沿街的新四軍第三縱隊司令部舊址——嚴福鑫木樓,在拆遷改造中,我們不僅沒有拆除,還投資50多萬元加以了改造。去年為了把黃橋建設成為江蘇省和全國愛國主義教育基地,我們重點圍繞革命文化資源的“加長”、“拓寬”和“浚深”,狠抓了資源整合三大工程:一是新四軍蘇北指揮部前線指揮所的擴建改造工程。在實施文明路建設改造中,拆除影響景觀的建築物3000多平方米,拓展廣場10000多平方米。二是“黃橋決戰”支前委員會舊址——何氏宗祠的修繕工程。三是愛國紳士、抗日英雄朱履先將軍府恢復工程。至目前,這三大工程累計投入已達700多萬元。黃橋,已經成為華東地區以及全國數十所高等院校和中小學開展愛國主義教育的基地。

飲食文化

黃橋決戰

黃橋燒餅之所以出名,與著名的黃橋戰役是緊密相連的。黃橋決戰期間,黃橋人民發動鎮內60多家燒餅店,18家磨坊日夜趕製黃橋燒餅,男女老幼,車推肩扛,支援前線將士,創造了新四軍建軍史上以少勝多的戰例。1949年,黃橋燒餅被選入開國大典國宴,1952年4月,毛澤東主席盛讚:“黃橋燒餅好出名的”。為進一步擴大黃橋燒餅和黃橋的知名度,2001年、2004年黃橋鎮成功舉辦了第一屆和第二屆中國·黃橋燒餅節。

古代燒餅,制用精細。據《隨園食單》載稱,燒餅的製作是:“用松子仁、胡桃仁敲碎,加冰糖屑、脂油和面炙之。”黃橋燒餅吸取了古代燒餅製作法,保持了香甜兩面黃,外撒芝麻內擦酥這一傳統特色,已從一般的“擦酥餅”、“麻餅”、“脆燒餅”等大路品種,發展到蔥油、肉鬆、雞丁、香腸、白糖、桔餅、桂花、細沙等十多個不同餡的精美品種。黃橋燒餅,或咸或甜,鹹的以肉丁、肉鬆、火腿、蝦米、香料等作餡心。燒餅出爐,色呈蟹殼紅,不焦不糊不生。1983年被評為“江蘇省名特食品”。2013年第十四屆國際餐飲博覽會上,被評為“天下第一餅”。也是這一年,“黃橋燒餅”地理標誌證明商標獲准註冊。

黃橋粯子粥

黃橋粯子粥被稱為“中國的咖啡”。黃橋人從小就是喝著長大的,“秈子粥灌灌,養的像個盤盤”,它不知滋養了多少黃橋人,是凡黃橋人無比深愛它,即使在外地,也會托家人捎上一些粯子,煮粥吃,百吃不厭。黃橋人講究一口包子,一口燒餅,夾點小菜,喝上一口粘乎乎的秈子粥。

黃橋鎮

新四軍黃橋戰役紀念館

新四軍黃橋戰役紀念館在古樸而幽深的黃橋米巷東首,有一座聞名遐邇的清代園林建築——丁家花園。這裡是我國著名地質學家丁文江先生的故居。

民國29年(1940年),陳毅、粟裕率領新四軍橫渡長江,東進黃橋,設立新四軍蘇北指揮部,成立通如靖泰臨時行政委員會,指揮了名震中外的黃橋決戰,開闢了以黃橋為中心的蘇北抗日根據地。

解放戰爭時期(1945年~1950年),著名的蘇中“七戰七捷”首尾兩戰均在黃橋地區發生,其中就包括甚為著名以少勝多的“黃橋戰役”。

黃橋戰役紀念館於1979年籌建,1990年又進行了擴建。全館佔地1764平方米,其中建築面積1560平方米。通過各種途徑的徵集及整理,現館藏歷史照片2500多幅,革命文物235件,新四軍老戰士及名人字畫300多幅,於1980年被列為江蘇省文物保護單位、江蘇省革命傳統教育基地。

新四軍黃橋戰役革命烈士紀念塔

一九八八年八月經江蘇省人民政府批准建造此塔,以紀念黃橋戰役的勝利,緬懷在此役中壯烈獻身的九百餘位革命烈士。紀念塔位於姜八公路與如泰公路的交匯處,塔高二十三點八米,塔體由兩面飄揚的旗幟構成,塔基為八角形狀,四周台階為四層四級,意為新四軍與八路軍的團結奮鬥。朝南塔名由粟裕題書,北面鐫刻了陳毅詩句手跡『江淮河漢今誰屬,紅旗十月滿天飛』。此塔今已成為憑弔先烈,進行革命傳統教育的紅色景點。

新四軍蘇北指揮部前線指揮所、新四軍第三縱隊司令部舊址

新四軍蘇北指揮部前線指揮所、新四軍第三縱隊司令部舊址

1940年10月,粟裕、陶勇在這裡指揮所屬將士堅守黃橋,打退了國民黨頑固派的七次衝鋒,為黃橋戰役的全面勝利立下了不朽的功勛。

該處隸屬於新四軍黃橋戰役紀念館,是德育教育基地。1982年被江蘇省人民政府列為“江蘇省文物保護單位”。

新四軍蘇北軍事指揮部舊址—工字樓

工字樓,原為黃橋中學教學樓,磚木結構。1940年,新四軍東進黃橋后,蘇北軍事指揮部就設在這裡。陳、粟二將軍曾在此制訂了“以黃橋為中心,採取誘敵深入,各個擊破”的作戰方針,在這裡指揮了“營溪反擊戰”、“黃橋決戰”、“攻打姜堰”等戰鬥。

工字樓是我軍戰爭史上以少勝多、以弱勝強,正義戰勝邪惡的歷史見證。1980年,江蘇省人民政府將工字樓列為“江蘇省文物保護單位”。

黃橋戰役革命烈士陵園

黃橋戰役革命烈士陵園位於黃橋公園內北側,園內松青柏翠,莊嚴肅穆。數百名革命先烈安卧其中。紀念碑上鐫刻著由原全國人大常委會副委員長葉飛同志的題詞:“黃橋戰役革命烈士永垂千古。”許多當年參加過黃橋地區革命和黃橋戰役的老同志以及他們的後代,經常來此悼念他們的戰友和先輩,寄託他們的衰哀思這裡是進行革命傳統教育的重要基地。

韓秋岩故居

韓秋岩故居位於黃橋鎮珠巷東首,系清末建築。韓秋岩是高級工程師、著名書畫家,黃橋中學創始人之一,曾任美協江蘇分會會員、蘇州國畫院畫師、蘇州滄浪詩社社長等職。

韓秋岩故居原有房屋11間,前後三進,佔地面積418平方米,建築面積211.46平方米。現存房屋三間,是1989年韓秋岩為建黃橋圖書館所捐,磚木結構,檐高3米,進深6.2米,面積76.26平方米;門前天井83.64平方米,青磚鋪設。現為市級文物保護單位。

粟裕同志墓

粟裕同志曾任中國人民解放軍總參謀長、國防部長、中共中央委員、全國人大常委會副委員長、中共中央顧問委員會常務委員。

粟裕同志生前就希望身後把自己的骨灰撒在曾經頻繁戰鬥過的土地上,與長眠在那裡的戰友們永遠在一起。黃橋戰役,是他和陳毅將軍一起創造的我軍戰爭史上以少勝多的奇迹。因此,他逝世后,在中央軍委的直接安排下,由他的夫人楚青同志親自護送部分骨灰來到黃橋,撒於於處,並立墓碑以紀念。

中共江浙區泰興獨立支部舊址

中共江浙區泰興獨立支部舊址

為緬懷前輩,教育後人,1990年,泰興縣人民政府撥款將獨支舊址修復開放。1998年和2001年,又進行了兩次擴建,現佔地13500平方米,其中建築面積5000平方米,陳列了大量的歷史資料,是進行革命傳統教育的重要基地。

楊根思烈士陵園

1922年11月6日,楊根思烈士出生於江蘇省泰興縣黃橋地區羊郎店。長大參軍后,先後榮獲“戰鬥模範”、“爆破大王”、“三級人民英雄”、“一級戰鬥英雄”等稱號。1950年11月29日,在保家衛國的朝鮮戰場上,他率領一個排扼守1071高地,與美國“王牌軍”進行殊死戰鬥。在連續打退敵人八次反撲,陣地僅剩他一人時,他隻身抱起****包沖向敵群,與敵人同歸於盡。中國人民志願軍最高領導機關追認他為“特等功臣”,授予“特級英雄”稱號。朝鮮政府授予“朝鮮民主主義共和國英雄”稱號,並授予“金星獎章”和“一級國旗勳章”。他生前所在連被命名為“楊根思連”,他的家鄉被命名為“根思鄉”。

楊根思烈士陵園於1955年、1980年及2000年,歷經三次修建擴建,現佔地3.5萬多平方米,其中建築面積1.2萬平方米。陳毅元帥為陵園題寫了“楊根思烈士碑”碑文。彭德懷元帥為楊根思烈士題詞“中國人民的優秀兒子,國際主義的偉大戰士,我軍的模範指揮員——楊根思烈士永垂不朽。”園內矗立著楊根思烈士的雄偉塑像,六個展廳展有大量文物圖片資料。1991年,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民為“楊根思連”題寫了“發揚楊根思精神,建設過硬的連隊”的題詞。

為緬懷楊根思烈士,每年清明節前後,全國各地數以萬計的幹部、戰士、青少年學生以及普通百姓前來祭掃烈士墓,寄託衰思,接受愛國主義、國際主義教育。

福慧禪寺

福慧禪寺,始建於北宋仁宗天聖四年(1026年),五進院落,紅牆碧瓦,巍峨莊嚴。寺內有天王殿,觀音殿、羅漢堂、藏經樓等,整個建築風格獨特,渾成一體。尤其是大雄寶殿,巍峨壯觀,氣勢非凡。福慧禪寺自建寺一直佛事興旺,香火不斷。有江北第一古剎之稱。抗日戰爭時期,被稱為“中國保爾”的吳運鐸同志曾在寺內設立蘇北新四軍造槍所。1967年文革期間,福慧禪寺遭毀。2001年,江蘇省人民政府同意募款重新修復,各界仁人志士慷慨解囊。經過一年多的緊張施工,耗資600餘萬元,一座全新的福慧禪寺於(農曆)2001年臘月初八修復開光。修復后的福慧禪寺,既保存了原來的精華,又融入了時代的特色,殿宇高大雄偉、金壁輝煌,佛像活靈活現,栩栩如生。如今這裡是鐘聲長鳴,香客如雲。

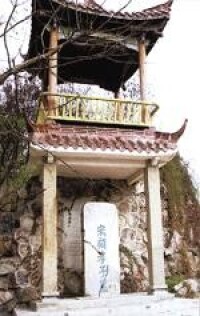

牛皋洗馬池

黃橋鎮

民族英雄岳飛奉旨抗金,從廣德移兵泰州。由於黃橋地理位置十分重要,是兵家必爭之地,故令大將牛皋到黃橋籌辦火藥火器,以備攻敵。一天,牛皋率數騎在黃橋東北角一帶觀察地形,見有一藕池,碧波蕩漾,紅花綠荷,蜂飛蝶舞,陣陣清香,沁人肺腑,不禁放聲贊道:“好一片藕池”!於是,跳下龍駒,親自在藕池裡洗馬。洗畢,又立在池畔嘗賞花景,久久不舍離去。後人為紀念這段歷史,將池塘改名為“牛皋洗馬池”。

光緒十二年,晚清舉人朱銘盤游此,賦詩一首“衰草茫茫古戰場,將軍洗馬留池塘,曾隨金牌十二召,不把雄心負岳王”。以憑弔牛皋大將。1996年,黃橋中學在池塘邊修建了碑亭,作為對學生進行愛國主義教育的基地。

宋顧孝子亭

黃橋鎮

御史府

御史府建造於明正德年間,距今已近500年歷史。前後六進,第一進為三開間,第二、三、四、五進均為五開間,第六進系樓房,亦為五開間,兩側各有耳二樓間,計間平房18間樓房,樓板全部楠木鋪就,至今沒有一點銹痕。整個建築為民居風格,磚木結構,磚雕門牆。

黃橋鎮

將軍府

將軍府位於黃橋王家巷東首,系民國中將朱履先的府第。現存28間房屋,三間對廳,三間敞廳,九間堂屋,四間樓房,六間倉房,一間廚房,兩間門房,均為磚木結構,現仍保存完好。

朱履先又名朱先志,曾在日本陸軍士官學校學習,1908年學成回國,經陸軍部考試,授予舉人身份,並任清朝新軍第九鎮第17協34標二營管帶(營長)駐南京。1911年辛亥革命爆發,朱履先參加起義,攻打雨花台,第一個登上中華門城樓。辛亥革命勝利后,朱履先任陸軍第二師團師團長,並被授予中將軍銜。孫中山就任中華民國臨時大總統時,在南京舉行閱兵式,朱履先任閱兵式總指揮,時年28歲。新四軍東進黃橋時,朱履先已回到家鄉,成為黃橋的有名的開明士紳,被尊稱為“三大人”。他擁護共產黨抗日主張,協助陳(毅)、朱(克靖)參加海安和談,並捐獻5萬元資助新四軍,同時積極組織各項支前工作,為黃橋決戰的全面勝利作出了較大的貢獻。

解放后,朱履先將軍歷任蘇北行署副主任、蘇北行政委員會委員、江蘇省人民政府委員,省政協委員等職。

舉人府

舉人府位於黃橋珠巷東側,與丁西林故居相鄰。現存三進12間平房,第一進屋樑上仍存有懸掛舉人匾的鐵如意頭兩隻。該處系清光緒壬午年(1882年)舉人李弼余的住所。

李弼余自幼性情怪僻,不求士仕途遷,雖然中舉,但不為官,只在家坐館,教授生徒。他曾自撰一聯,以銘其志。聯曰:“傷心夜雨蕉窗,佔半盞寒燈,替諸生改之乎者也;回首秋風桂院,剩一枝禿筆,為舉家謀柴米油鹽。”

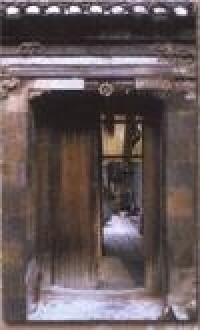

丁西林故居

丁西林先生的故居始建於清代,磚木結構,現存四進計15間平房,水磨磚鏤雕門樓,整個建築為清朝風格,至今保存完好。

丁西林先生於1893年出生於黃橋東大街,自幼聰穎好學,曾在英國伯明翰大學攻讀物理和數學,並獲理科碩士學位。1920年,與我國以後的地質大師李四光一道應北京大學校長蔡元培先生延聘到北大任教,任物理系教授。丁西林先生一生曾擔任過民國中央研究院代理總幹事、物理研究所所長。新中國成立后,毛主席、周總理邀請他參加首屆政協,后又任命他為文化部副部長、對外友協和對外文聯負責人,多次率文化代表團出國訪問。丁西林先生又是我國著名的喜劇大師,他編撰的獨幕話劇《一隻馬蜂》、《三塊錢國幣》、《壓迫》等膾炙人口,久演不衰。被譽為“獨幕劇聖手”、“中國喜劇里程碑”。

古風廣場

古風廣場位於古鎮黃橋十橋中路中段,座西朝東,場內設有民俗銅雕、假山花壇,有石凳石椅供人小坐,有奇花異草讓人觀觀賞地面以青磚鋪就成多種圖案紋絡,格調獨特。一派古樸典雅、嫻靜莊重的景象。與其相襯托的是一片明代建築群,南有進,北有進,共計間平房。造型別緻,古色古香,一律青磚灰瓦,飛檐翹脊,木製花窗,雕棟畫梁,其門樓均為磚雕和漢白玉石砌就。充分展示了其時代風格和民族色彩。尤其這片明代建築群至今保存完好,在蘇北乃至江蘇均屬罕見。

清代名橋—致富橋

致富橋為拱形石橋,始建於清朝咸豐己末年,民國己卯年重建,原橋位於黃橋東街外“何御史墳”東側。公元1978年東進路拓寬改造,此橋北移二十米,2000年改造致富路再次北移130米。

史載:致富橋在黃橋決戰時起過關鍵作用,陳、粟部大將、時任第三縱隊司令陶勇,曾在此橋上揮動馬刀率部與頑敵浴血奮戰,保障了支前道路暢通。使黃橋燒餅等支前物資從這裡源源不斷運往前沿陣地。為黃橋戰役的全面勝利提供了有力的保障。

致富橋,是黃橋人民擁軍支前、不怕犧牲、無私奉獻的歷史見證。

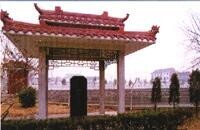

何氏宗祠

何氏宗祠位於黃橋鎮珠巷街124號,始建於明代,改建於清初,蘇北地區比較罕見,為江蘇省文物保護單位。

何氏宗祠由大門堂、儀門、大廳、振裔樓組成。祠堂坐北朝南,大門兩邊垛頭設大塊磚雕,刻上有靈芝、珊瑚、犀角、元寶、古錢等吉祥圖案。2005年原人民日報總編、中國新聞記者協會主席邵華澤為該祠題字“江北第一祠”。

| 全國重點鎮 | 全國創建文明小城鎮示範點 | 江蘇省先進基層黨組織 | 江蘇省文明鄉鎮 |

| 江蘇省歷史文化名鎮 | 江蘇省牛仔布名鎮 | 中國歷史文化名鎮 | 全國文明鎮 |

| 全國發展改革試點鎮 | 全國愛國主義教育示範基地 | 中國提琴產業之都 | 國家級生態鎮 |

| 全國特色景觀旅遊名鎮 | 全國群眾體育先進鄉鎮 | 上榜“2018年度全國綜合實力千強鎮”。 | 2019年度全國綜合實力千強鎮 |

| 江蘇省文明鄉鎮 | —— | —— | —— |

| 姓名 | 身份 |

| 顧昕 | 宋孝子 |

| 何棐 | 明太僕寺少卿 |

| 何棠 | 明禮部郎中 |

| 何萱 | 清音韻學家 |

| 朱履先 | 辛亥元老 |

| 丁文江 | 中國現代地質學之父 |

| 丁西林 | 喜劇大師、文化部副部長 |

| 王德寶 | 中科院院士、著名生命科學家 |