吃馬鈴薯的人

1885年荷蘭畫家梵高油畫

《吃馬鈴薯的人》是荷蘭後印象派畫家文森特·梵高創作於1885年的油畫。該畫藏於阿姆斯特丹的梵高博物館(Amsterdam,Van Gogh Museum)。

該畫描繪了貧困農家晚上在昏暗的燈光下吃土豆的景象。畫面構圖簡潔,形象純樸。畫家以粗拙、遒勁的筆觸,刻畫人物布滿皺紋的面孔和瘦骨嶙峋的軀體。背景設色稀薄淺淡,襯托出前景的人物形象。

吃馬鈴薯的人

吃馬鈴薯的人

1883年在海牙的這一年裡,剛剛掌握繪畫基礎,文森特就想拿出一張肖像向同事、鑒定家和商人證明自己的才能。8月,"掘土豆者"是他首次嘗試的重要部分。但事實證明,他的願望超出了他的技能,因此,在做完第一個草圖之後他放棄了這項工程。1883年底他一直居住在紐南,創作一些成熟的肖像作品這件事一直困擾著他。他僅有的多於一人的作品是為朋友赫爾曼的餐廳設計的作品。他製作了一些草圖,但並不滿意。

文森特·威廉·梵高的繪畫技巧在1884年的學習中不斷提高。他的用色越來越"堅實,而且更精確",他的技巧更具個人風格。同時他也更無法接受弟弟的拒絕。沒有泰奧的幫助,他在藝術品市場上得到了一個在發展的機會。他寄出了最近的肖像畫照片,並寫信抱怨說,沒有精神支持的財政援助是沒有用的,那是真正的徹頭徹尾的殘酷。4月上旬,文森特·威廉·梵高重新開始了他對農民吃飯這個主題的研究;“無論成功與否”他說“我打算開始研究所有這些圖形”。在1884年4月6日和13日之間,他畫出一張存於歐特婁克羅-米勒國立博物館的大幅習作,在給泰奧的一封信中他附上了這幅習作的草圖,並給他寄去另一張很快完成的潦草習作。他的第一張無拘無束的油彩草圖忠實表現了真實的生活場景。在新作品中,他改變了構圖,在原來的4人中加入了第5個人。與此同時,他用一種新的風格來描繪喝咖啡的人們。和油彩草圖一樣,第二幅草圖是最初的明暗對比習作,儘管在這幅作品中運用得比較粗糙。“我還不能很好地解決這個問題”文森特·威廉·梵高在信中向他的弟弟坦白了這一點。

總之,作品努力描繪農民的原始與純粹,描繪著那時的鄉村生活。像動物那樣,他們生活在未被破壞的協調中,自然的環境,那是文森特·威廉·梵高所羨慕的。

1885年,梵高第一次嘗試創作一幅名畫,以確立他的聲譽。由於幾乎沒有掌握繪畫藝術,他給自己定下的任務實際上是力不從心的。這幅畫所需的能力超出了剛剛掌握繪畫技巧的梵高所能達到的領域。要使所描繪的這五個人看上去很自然,這對一個缺乏經驗的人來說幾乎是不可能的,而且油燈發出的微弱光使工程更加艱難。想儘可能清晰地描繪陰暗的場景,他在顏色的使用上顯得不那麼有信心。因此,梵高為了完成該作,他曾繪製了許多農夫、農婦的肖像,對室內及手的素描,還有對瓶子與水壺的靜物畫等等,這些均是對該作的練習作品。為了該作的最終效果,梵高還特意準備了一系列草圖。當他完成該作的最終版本之後,他簽上了自己的名字“Vincent”。

早期的習作——四個人的版本

第一張無拘無束的草圖忠實表現了真實的生活場景。在之後的版本中,他改變了構圖,在原來的四個人中加入了第五個人。與此同時,梵高用一種新的風格來描繪喝咖啡的人們。

第二幅草圖中,描繪了農民小屋的內部,儘管並不十分精確,但梵高仍然堅持著將某些生命的活力加在作品中。第二張草圖一結束,他便將它製成了版畫。

梵高在創作這幅作品時所引導的思想為:繪畫創作需要“意志力、感覺、激情和愛”,而不是專家們所說的那種吹毛求疵的精明算計,這些專家扮演了比以往更加重要的角色,他們過度地使用技巧一詞,實際上毫無意義。

每日的苦力勞作在作品中的這些人們的臉上留下了標記,他們的脊樑也被壓彎。從現代精神中誕生的畫作如果想要賦予時代一個典型的闡釋,就必須強調這些事實。它是醜陋的,它是粗糙的,它是真實的,它就是梵高可信地將這些元素都整合到《吃土豆的人》之中。農民成為更好的世界中的英雄,醜陋成為逼真和他的現實性的證明,發出一次對真實的聲明不僅需要人們團結一致,還需要實際肩並肩地生活在一起,所有這些都能在該作品中見到。

梵高最早畫的那副練慣用的素描版本在構圖上比較有趣。畫中只有四個人坐在桌邊,人物圍成一圈的場景是因為他們並不整齊的位置分佈而顯得真實可信。油燈也不必照亮兩組對稱的人物。放鬆的手法也通過速寫式的筆觸得到了強化。這幅畫當然是一幅初期習作,但正是因此它才具有了一種最終完成版所缺乏的毫不做作的自發性。

早期的習作——五個人的版本

第二幅練慣用的素描版本表明梵高已經難以保持那种放松的感覺了。背對畫面的那個人物已經出現,並且比最終畫面少了很多要素,和場景中其他四個人比起來只讓人看到幾何狀的外形和僵硬感。這種在起居室中被偶然捕捉到的瞬間場景和作為保持動態的快照式場景都是通過靜態展示的,但是在青年夫婦和老年夫婦之間的平衡中,已經可以看到一種面向全體的、象徵性意義的變化,一組人在吃,一組人在喝,看上去彷彿他們已經被統一地構思過了。

最終版本被梵高簽上了名字,消除了所有自發性的痕迹,並用一種歷史場景的強制權威感取而代之。在最終版本中有一個細節可以說明梵高改變方法的方式。在第二個版本中,可以看到老女人端著的咖啡壺是側向的,在她倒咖啡的時候可以說是平行於畫布的。但是在最終版本里,她拿著的咖啡壺是朝向觀賞者的,這有助於製造一種空間深度的幻覺,這種需求使得藝術家熟練的用筆技巧明顯成為了更加有效的解決方案。

局部——臉

最終版本的畫面構圖簡潔,形象純樸。梵高以粗拙、遒勁的筆觸,刻畫出人物布滿皺紋的面孔和瘦骨嶙峋的軀體。背景設色稀薄淺淡,襯托出前景的人物形象。和米勒的《扶鋤的男子》形成對比,該作嘗試著描繪農民在家裡所得到的片刻休息,他們的卑微,他們的自然,是梵高努力描繪“真正在畫農民”的關鍵。圍著餐桌而坐的農人,那詢問似的炯炯眼神,右端的農婦下垂的厚重眼瞼,布滿皺紋、凹凸不平的臉和手,充分地表現出大地上勤奮的勞動者們的“力量”。

局部——油燈

一盞煤油燈發出昏暗的燈光照亮了這個場景,顯出了這裡的簡樸與貧困,但也突出了一種沉默、感恩的氛圍。這盞煤油燈放射出微弱和搖曳的光,均勻地散布在人們身上,將這些飽經憂患的人物外貌統一起來。日常的辛勞都刻在他們的臉上,但是他們的眼中卻透露出在一起生活的信任、和諧和滿足,他們的動作也清晰地表達出一股濃濃的愛意,彷彿沒有一絲外部世界的嘈雜和忙亂能夠打擾他們的安寧。梵高自己正在和這種田園牧歌式的感覺抗爭。這些人物仍然帶有些梵高為他們做肖像習作時的姿態。他們幾乎察覺不到交流,看上去充滿了無言的和諧氣氛,這某種程度上也是他將單幅習作轉換到群組構圖時不成熟的技巧導致的結果。人們互相向身後看去,原因很簡單,因為梵高並沒有見過他們在一起時的樣子。人物位置同樣也不怎麼讓人感到愉快,梵高將這五個人當作靜物一樣擺放,但是空間幻覺卻與僅僅是堆砌並置的感覺起了衝突。視覺對稱性讓左邊吃土豆的年輕夫婦和右邊喝咖啡的老年夫婦達成了平衡,中間那個幾乎不能算是原創的孩子背影成為了一根連接左右兩部分的軸線,這個軸線功能只有當這個背影沒有明顯特徵,成為一個無個性的和純粹的形式符號時才能得以實現。

文森特·威廉·梵高《吃馬鈴薯的人》在這幅畫上,樸實憨厚的農民一家人,圍坐在狹小的餐桌邊,桌上懸掛的一盞燈,成為畫面的焦點。昏黃的燈光灑在農民憔悴的面容上,使他們顯得突出。低矮的房頂,使屋內的空間更加顯得擁擠。畫面構圖簡潔,形象純樸。畫家以粗拙、遒勁的筆觸,刻畫人物布滿皺紋的面孔和瘦骨嶙峋的軀體。背景設色稀薄淺淡,襯托出前景的人物形象。

文森特·威廉·梵高在色彩上為了突出其內容,特意採用了誇張的形式。畫面色彩處於陰暗色調之中,給人以沉悶、壓抑的感覺,畫上的慘白色燈光與與微綠的昏暗色調的對比,造成一種幽暗低沉的氣氛,使人物形象顯示出強烈的光點,盛土豆的盤子里散發出縷縷的蒸氣,這一切都活畫出了貧苦農民家庭生活的真實情景。

每日的苦力勞作在作品中的這些人們的臉上留下了標記,他們的脊樑也被壓彎。從現代精神中誕生的畫作如果想要賦予時代一個典型的闡釋,就必須強調這些事實。它是醜陋的,它是粗糙的,它是真實的,它就是梵高可信地將這些元素都整合到《吃土豆的人》之中。農民成為更好的世界中的英雄,醜陋成為逼真和他的現實性的證明,發出一次對真實的聲明不僅需要人們團結一致,還需要實際肩並肩地生活在一起,所有這些都能在該作品中見到。

梵高最早畫的那副練慣用的素描版本在構圖上比較有趣。畫中只有四個人坐在桌邊,人物圍成一圈的場景是因為他們並不整齊的位置分佈而顯得真實可信。油燈也不必照亮兩組對稱的人物。放鬆的手法也通過速寫式的筆觸得到了強化。這幅畫當然是一幅初期習作,但正是因此它才具有了一種最終完成版所缺乏的毫不做作的自發性。

第二幅練慣用的素描版本表明梵高已經難以保持那种放松的感覺了。背對畫面的那個人物已經出現,並且比最終畫面少了很多要素,和場景中其他四個人比起來只讓人看到幾何狀的外形和僵硬感。這種在起居室中被偶然捕捉到的瞬間場景和作為保持動態的快照式場景都是通過靜態展示的,但是在青年夫婦和老年夫婦之間的平衡中,已經可以看到一種面向全體的、象徵性意義的變化,一組人在吃,一組人在喝,看上去彷彿他們已經被統一地構思過了。

原始素描油畫

《吃土豆的人》的原始油畫素描收藏在荷蘭奧特羅的克羅勒·穆勒博物館。

石版畫

《吃土豆的人》的石版畫收藏在美國紐約市的現代藝術博物館。

最終油畫

《吃土豆的人》的最終版本收藏在荷蘭阿姆斯特丹的梵高博物館。

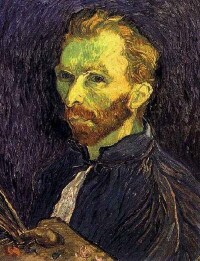

梵高自畫像

文森特·威廉·梵高1853年3月30日生於津德爾特,早期因為表達內心的悲痛,曾割斷了自己的耳朵。1890年7月29日在法國瓦茲河畔因困擾其多年的精神病發作自殺身亡。早年經商,后熱衷於宗教,1880年以後開始學習繪畫。曾在巴黎結識E·貝爾納、P·西涅克和P·高更等畫家。早期作品受印象主義和新印象主義畫派影響,代表作有《吃土豆的人》《塞納河濱》等。曾兩次在咖啡館和飯館等地向勞工階層展出自己的作品。不久厭倦巴黎生活,來到法國南部的阿爾勒,開始追求更有表現力的技巧;同時受革新文藝思潮的推動和日本繪畫的啟發,大膽探索自由抒發內心感受的風格,以達到線和色彩的自身表現力和畫面的裝飾性、寓意性。

1988年12月,竊賊從克羅勒·穆勒博物館偷走了《吃土豆的人》的原始素描油畫版本以及《Weaver's Interior》和《Dried Sunflowers》三個作品。1989年4月,竊賊歸還了《Weaver's Interior》作品,來試圖獲得250萬美元的贖金。同年7月14日,警方找回了其他兩幅作品,但沒有支付贖金。

1991年4月14日,文森特·梵高國家博物館被搶了20幅主要畫作,其中包括《吃土豆的人》的最終版本。但是竊賊開車逃跑時輪胎爆胎,竊賊們只好留下被盜作品逃竄。搶劫發生的35分鐘后,這些作品被警方找回。