稷山稷王廟

位於山西省稷山縣城內

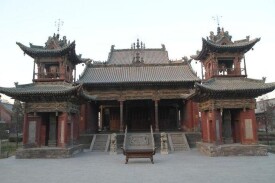

稷山稷王廟,位於山西省稷山縣城內。傳說舜時主管農事的稷官、古代周人始祖后稷死後葬於稷王山,於是後人建廟於城內。現廟內存有獻殿、正殿、姜嫄殿等。木雕石刻精湛俊秀,堪稱清代建築精品。獻殿為懸山頂,琉璃彩瓦。前檐闌額浮雕耕耘、播種、收割、碾打等古代農事圖畫,生動活潑。正殿為重檐歇山頂,有石雕花柱20根,其中明間前兩根浮雕蟠龍,怒目圓睜,吞雲吐霧,祥氣橫溢。迴廊石欄由52塊石板花卉構成,雕刻精緻。

物質文化遺產

.

全國重點文物保護單位

古建築

山西省

稷山稷王廟 VI-430

稷王廟位於稷山縣城中心,是奉祀我國農業始祖后稷的廟宇。該廟原在縣城以南50華里的稷王山上,是相傳的后稷教民稼穡之地。稷王廟,系專祀農聖后稷之古建,乃為元代創建,清道光二十三年(1843年)重建,佔地面積15.1畝。稷山稷王廟在稷山縣縣城西大街,廟坐北朝南,佔地面積約4000平方米。現存建築中軸線依次有獻殿、正殿、姜嫄殿、兩側配有鍾、鼓樓。獻殿面闊六間,單檐懸山頂,琉璃瓦飾,東西兩面山牆嵌有巨幅石雕。正殿重檐歇山頂,面闊三間,進深三間,三踩單翹斗栱,四周迴廊,殿前有四根浮雕蟠龍石柱,有石雕花柱20根,以52塊雕有圖案的石板構成屏形欄桿。姜嫄殿面闊三間,單檐懸山頂,筒板瓦覆頂,廟內現存清代碑碣8通。

據清代道光二十三年碑文記載,原廟於道光十年失火焚盡,至道光二十三年(1843年) 由稷山縣知事李景椿倡導募捐重建。目下廟內有姜原殿三間系單檐硬山頂,素筒瓦覆頂,唯琉璃飾似為明代遺物。殿前有卷棚式四柱亭一間,亭前延南為泮池,上建一單孔石橋,長20米,寬2米,橋欄以20塊石雕構成,上雕八仙人物及花卉,圖案。過橋攀石階而上為後稷樓,系樓閣工重檐什字歇山頂,樓高30多米,上覆琉璃彩瓦,脊飾螭吻,仙人,天馬神獸等。樓東西長20米,南北長19米,四面有3米寬的迴廊,二十根石雕術擎立其間,殿前有兩根浮雕盤龍石柱,工藝精湛。迴廊外圍以52塊雕花石板成屏形欄桿。拾階登樓,樓上四周設木質欄桿,稷山全縣景歷歷在目。樓前獻殿八間,進深10米,東西寬14米。系單檐硬山頂,琉璃彩瓦裝飾。在獻殿東西兩山牆上嵌有巨幅石刻,均高2米,寬8米。西山牆為道光23年,稷山知事李景椿為重建后稷廟告成因賦七古一章,全文共四百祭字,文秀字勁;東山牆為稷山八景,詩圖並茂。前後檐下立欄花板上為木質浮雕之農事活動圖,處耕播種至收割碾打等。獻殿兩翼建鐘鼓二樓,長寬各四米,均為樓閣式重檐什字歇山頂,繁昂復斗,飛檐翹角,雕樑畫棟,琉璃彩瓦。

由稷山縣知事李景椿倡導募捐重建。目下廟內有姜原殿三間系單檐硬山頂,素筒瓦覆頂,唯琉璃飾似為明代遺物。殿前有卷棚式四柱亭一間,亭前延南為泮池,上建一單孔石橋,長20米,寬2米,橋欄以20塊石雕構成,上雕八仙人物及花卉,圖案。過橋攀石階而上為後稷樓,系樓閣工重檐什字歇山頂,樓高30多米,上覆琉璃彩瓦,脊飾螭吻,仙人,天馬神獸等。樓東西長20米,南北長19米,四面有3米寬的迴廊,二十根石雕術擎立其間,殿前有兩根浮雕盤龍石柱,工藝精湛。迴廊外圍以52塊雕花石板成屏形欄桿。拾階登樓,樓上四周設木質欄桿,稷山全縣景歷歷在目。樓前獻殿八間,進深10米,東西寬14米。系單檐硬山頂,琉璃彩瓦裝飾。在獻殿東西兩山牆上嵌有巨幅石刻,均高2米,寬8米。西山牆為道光23年,稷山知事李景椿為重建后稷廟告成因賦七古一章,全文共四百祭字,文秀字勁;東山牆為稷山八景,詩圖並茂。前後檐下立欄花板上為木質浮雕之農事活動圖,處耕播種至收割碾打等。獻殿兩翼建鐘鼓二樓,長寬各四米,均為樓閣式重檐什字歇山頂,繁昂復斗,飛檐翹角,雕樑畫棟,琉璃彩瓦。

.

稷王廟,系琉璃,木刻和石雕三者藝術匯為一體之“三絕”古建群,確屬壯美罕見。1996年元月由山西省人民政府晉政發【(1996)7號】正式公布為山西省重點文物保護單位。

稷王廟“無梁殿”,因整個建築沒有通長大梁承托而得名。此廟位於萬榮縣西北隅的南張鄉太趙村,原廟宇宏偉壯觀,頗具規模,可惜抗日戰爭中被日本侵略軍燒毀,保存下來的僅有正殿(即無梁殿)和民國10年(1921)重修的舞台。走進稷王廟正殿舉目瞻仰,整個大殿好似一把撐開的大傘。它面闊五間,進深六椽。房屋四檐整齊,四周廊下全用斗拱承托,檐五脊頂。殿內中柱一列,直通平梁以下。平梁分前後兩段,穿插相構,兩根斜撐術集結屋頂,重力四散下層。方形間架,互相牽依;頂脊小而靈巧,因而房屋坡度很大,形似扇面,整個屋頂部分不及殿長的五分之一。這種別具一格的建築結構和特殊的民族風格,在研究我國古代建築中具有一定參考價值。該殿始建年代無考,唯有元至正二十三年(1363)重修字樣還可辨認。從現存形制看,其斗拱結構和一部分石柱礎上還保留著金代的特點,“無梁殿”確屬金代建築物無疑。

廟內民國10年重修的那座舞台,始建於元世祖至元八年(1271),這是由“無梁殿”內北牆上鑲嵌的一塊石碑得到印證的。此碑高0.31米,寬0.37米,正書無額,系至元八年三月初三立。碑文為:“今有本廟自建修年深,雖經兵革,殿宇而在,現有舞基不曾興蓋。今有本村□□□等謹發虔心,施其寶鈔二百貫文,創建修蓋舞廳一座,刻立斯石矣。”至元八年為元世祖忽必烈取得全國政權后的第一年。據此碑文,可知元朝初期戲劇登台表演已很普遍。它對了解和研究我國戲劇發展史提供了實物資料,具有重要的文物價值。稷王廟“無梁殿”距今已有八百餘年的歷史,金代建築在我省亦不多見,為省級文物保護單位。