共找到2條詞條名為布魯斯·戴維森的結果 展開

- 演員

- 攝影家

布魯斯·戴維森

攝影家

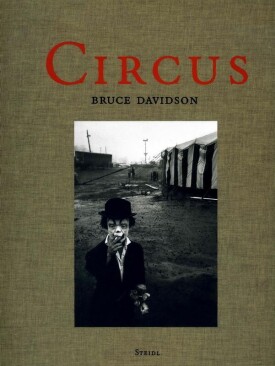

布魯斯·戴維森(Bruce Davidson,1933年生),男,美國攝影家。美國下層社會的代言人。作品集有《東部100號大街》、《布魯克林幫》、《布魯斯·戴維森攝影集》等。

布魯斯·戴維森(Bruce Davidson,1933- ),美國攝影家,以“個人紀實”的報道攝影見長。在完成馬格南圖片社拍攝任務的同時,自由尋找和探討感興趣的主題,成為美國下層社會的代言人。他講述了許多紀實性的圖片故事,包括在旅行中的馬戲團,一夥布魯克林的年輕人,人權運動和紐約地鐵網等主題。通過這些作品戴維森已經證明了他自己是個對普通美國人的富有同情心的觀察者。

《東部100號大街》、《布魯克林幫》、《布魯斯·戴維森攝影集》

從

1943年,當時才10歲的布魯斯·戴維森生活在伊利諾斯州。正在等待回到屋后小巷的籃球比賽中,因為鐵皮的籃筐送去修理了。他的朋友薩米問我是否願意到他屋裡看他“沖洗”。他不明就裡,茫然地到了一間黑屋子裡,是美國中西部特有的地下室,一盞寶石紅的燈光在黑暗中亮著。他的朋友在一兩秒鐘的白光曝光之後,將紙張放入了盆中的液體中。幾秒鐘之後,影像就在液體中呈現了。他感到了少年時代所沒有過的震驚。他馬上跑回家,問母親是否也可以擁有一間暗房,不久就騰空了地下室中他祖父用的一間儲藏室。他在牆上用刷子寫上了“布魯斯的攝影商店”。從那一刻開始,他就進入了攝影的生涯。

如今,他當我在暗房中將照片放入顯影液的那一瞬間,少年時代的驚奇依然會浮現在眼前。他的母親因為父親的賭博而離婚,他從小生活在單親的家庭,母親承擔了兄弟們的撫養重擔。他的兩個叔叔也給他們許多,棒球手套、自行車等等。偶爾他的父親也會來陪伴他們兄弟一天。他的父親還給他買了一台4美元的法爾康127相機,還有兩卷膠捲。

在當地的照相機商店做送貨員時,他遇見了一位商業攝影家考克斯,他成為他的助手。考克斯是一個優秀的手藝人,教會他如何放大照片,使用羅萊相機和閃光燈拍攝新聞照片,幫助他一起沖印彩色染印法照片。他的母親常常勸他回到學校,然而無濟於事。在布魯斯15歲那年,母親為了撫養兩個更小的孩子,嫁給了當年高中時的情人,他們搬到了街對面的大房子,在林木的環繞之中。我布魯斯的繼父給了他很大的支持,將他昂貴的柯達名牌相機給了他,那是他在二戰海軍時司令官給他的。

後來他在屋子附近的樹林里拍攝到的小貓頭鷹,獲得了柯達高中抓拍比賽動物類的一等獎。然而在高中時候的生活狀態不穩定,進入大學的希望很是渺茫。萊斯特於是寫信給羅徹斯特技術學校,推薦布魯斯去專攻攝影技術,看看是否有可能。於是布魯斯被列為試用對象,名字上標有星號。這一學期中,他學習化學、感光學以及光學物理。結果我獲得了A的積分,可以繼續留下去。1953年,他還參加了學校的創意插圖指導課程。導師哈特斯萊以開放式的方式指導他們將攝影看成是傳播的工具、藝術的樣式、生活的方式。他十分強調“觀念是最重要的”。我們在他那裡經常是一邊吃匹薩、喝啤酒,一邊翻閱《生活》雜誌。

當時班裡有一位可愛的女孩瓊,她有一本《決定性的瞬間》,於是經常在她的宿舍瀏覽卡蒂爾—布列松的照片。進入他的世界,那些視覺的節奏和銀灰色的影調給布魯斯帶來的是自我的約束和創意的靈魂。當時的他聽著女孩朗讀攝影家的名言,沉浸在初戀中,對象是女孩瓊,也是卡蒂爾—布列松。她一面翻著照片一邊對我說:通過他的照片,卡蒂爾—布列松成為了她的最愛。於是我就對自己說:如果我也能拍攝出這樣的照片,她可能也會愛上我。我很投入地研究他的照片,一直使其深入我的心靈。布魯斯外出買了一台二手的徠卡相機,開始在街頭拍攝那些落魄的男人。

在布魯斯高年級的時候,伊斯曼·柯達公司在紐約的工作室需要人,我被雇傭了。他開始在工作室里使用8×10的大畫幅相機拍攝產品照片,包括塑料電扇以及其他類似無聊的東西。這時候他的全家也遷移到了紐約郊區,於是他經常在火車上旅行。在周末,會偷偷地溜進工作室,拍攝他自己的照片。

在工作了整整一個夏天之後,他決定去申請耶魯大學的設計學校。在一個下雨的午後,他我帶著一盒子的照片找到了約瑟夫·阿爾伯斯的辦公室。他一面看著我那些流浪漢的照片,一面對他說,如果你想進耶魯,就必須去掉照片中的感情用事的成分。

到了1956年,布魯斯獲得了馬格南圖片社巴黎辦公室的委託拍攝任務,然後將照片遞交給卡蒂爾—布列松。卡蒂爾—布列松很仔細地瀏覽了的照片,從此以後我們之間有了多年的交往,我也一直受卡蒂爾—布列松的生活和工作方式所吸引。在布魯斯五十年的攝影生涯中,他進入了這個劇變的世界,看到了人們被孤立、被拋棄、自甘墮落和從這個世界上消失。他的心靈世界也在不斷地接受著挑戰,包括感知和偏見。他一直將自己的工作形成一個一個的系列。他發現自己常常是一個旁觀者,卻能發現內在的美麗,在無數的絕望之中找到生存的意義。就像馬格南的同事、以彩色攝影見長的恩斯特·哈斯有一次對我所說:“在攝影中,我們同時完成了自己的閱讀和寫作。”