臨泉貢柿

臨泉貢柿

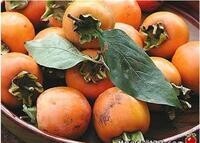

臨泉貢柿為安徽著名特產。主產於臨泉縣羅庄鄉。相傳明代該柿制柿餅曾被人作為貢品獻給皇帝品嘗並獲得嘉獎,因而聲名遠播,人皆稱之為“貢柿”。柿樹生長旺盛,耐風寒,抗病蟲害,適應範圍廣。栽后4年掛果,12年進入盛果期,一般株產500公斤,可加工成柿餅175公斤。果實圓形,橙黃色,皮薄而略披白粉,果肉粘質狀,味極甜。平均單果重155克,大的可達200餘克。

臨泉貢柿

貢柿皮薄肉細,味甘而悠長,少核或無核,桔紅色,果實大,平均單果重165克,可生食,最宜制餅,出餅率34%以上,可生食,最宜制餅。柿餅生霜多,約一銅錢厚,質細、結白。柿餅生食,甘甜如蜜。也可做飲料,將兩個柿餅放入一杯開水中,溶化生飲用甘甜如蜜。

貢柿樹生長旺盛,幼年4年開始掛果,15年後時入盛產期,300餘年仍保持著豐產能力,產量穩定,抗逆性強。楊橋東羅庄的進貢柿樹已有400年的歷史仍枝葉茂盛,碩果累累。

臨泉貢柿含糖量18.25%,約一銅錢厚,質細、潔白。柿皮曬乾后,可入葯,治腹瀉。柿餅生食,甘甜如蜜。也可做飲料,如將兩個柿餅放入一杯開水中,少許攪動,可完全溶化,飲用如蜜汁。

柿餅生霜多,有消炎作用,將其塗於患處,可促使傷口癒合。柿皮曬乾后,可入葯,有消炎止瀉之功效。

環境條件要求臨泉貢柿對溫度的要求比較嚴格,高溫與低溫均不利於樹體生長和果實高品質。一般生長期適宜溫度為17℃以上,果實成熟期適宜溫度18~20℃。土壤濕度要求在30%~40%。年降雨量充沛。

甄庄村有種植柿樹的傳統。據《臨泉縣誌》記載:明朝未年,楊橋藉兵部尚書張鶴鳴返鄉探親時,將家鄉柿餅呈送崇禎皇帝品嘗,深得皇帝讚賞,封為貢品,賜名“貢柿”。在郭郢村現仍存有一株三百餘年的“貢柿王”,雖歷經風霜,仍枝繁葉茂,雖老桿虯枝,卻果實累累。由於受思想觀念、經濟能力和道路交通等因素的影響,有著悠久歷史的“貢柿”在甄庄村一直是零星分散種植,沒有得到大規模發展,僅存的成片林是上世紀70年代集體種植的不足百畝的貢柿。守著這麼個搖錢樹,群眾卻還過著清苦的日子,村黨支部成員心裡著實不是滋味。建設新農村,就要有新的思路,新的措施,新的效果,讓群眾實實在在地過上小康生活。為給全村找到一條穩妥的致富路,該村對貢柿市場行情進行了大調查,並向市、縣農業、果樹專家進行請教,當得知種植柿樹不僅市場前景好,而且可以大力發展生態農業時,全村幹部、群眾一下子打開了思路:打響“貢柿”品牌,建立種植基地,發展柿樹育苗,探索柿餅加工,闖出一條依靠“貢柿”發展生態農業的路子來。在全村黨員幹部大會上,這個想法得到大家的一致響應,並在村民大會上得到通過。

發展“貢柿”產業、走生態農業之路,對於缺資金、少技術、沒市場銷售渠道的農民來說談何容易。村黨支部一班人沒有被困難嚇倒,積極向鎮領導彙報,爭取到前期扶持資金,從縣農業局請來專家,手把手教群眾嫁接、育苗、管理技術。為確保育苗成功,村幹部逐村逐戶檢查督促,不論颳風下雨從不間斷。2002年春天,第一批柿樹苗投放市場,很快銷售一空,群眾初次嘗到了甜頭,發展柿樹的熱情高漲。不少群眾為了多掙現金,把樹苗全部拿到市場銷售,自家地里一棵也沒有種,有些群眾把家庭承包的土地全部育上了樹苗,連種糧食的地也種上了。看到這種情況,村支部書記郭金娥既高興又有一絲擔憂。高興的是發展貢柿的路子走對了,擔憂的是群眾這樣發展太盲目,沒有計劃性。為規避市場風險,郭金娥帶領支部成員挨家挨戶說情況,講道理,引導他們從長遠著想,發展自家的果樹林,同時兼顧搞好糧食生產。為使育苗和果木種植協調發展,也為了便於對苗木的管理,郭金娥在取得村幹部和村民代表的同意后,決定在全村進行集中育苗、連片種植的發展模式,把“貢柿”產業做大做強。2003年全村果樹育苗取得好成績,全村共育苗26萬株,收入近50萬元,發展大田種植900多畝。

為打造楊橋貢柿品牌,2001年,甄庄村黨支部請來省林業科研所專家對貢柿的成份進行科學化驗。經測定,貢柿含有多種維生素和礦物元素,具有綿甜爽口、多汁少絲的特點,被專家鑒定為優質品。

2003年,甄庄村發展貢柿專業村的想法得到鎮黨委、政府的肯定和支持,發展貢柿產業、過上小康生活成為全村群眾的美好願望。村黨支部及時指導群眾組建育苗指導、市場推銷、大田管理、果實加工等專業隊伍,人們如今走進甄庄村,路邊溝旁矗立的是成排成行的貢柿,田間地頭密布的是成片貢柿,家家庭院里種植的也是那鬱鬱蔥蔥的貢柿。2004年全村共銷售樹苗35萬株,大田種植髮展到1200畝,總產值達80餘萬元。同年,甄庄村被省環保局名為生態建設示範村。

村裡經濟發展了,可道路交通、環境衛生、基礎教育、老人贍養等一系問題又擺在了村黨支部面前。為解決水果運輸難題,村黨支部未雨綢繆,積極向上級爭取農村道路建設資金,發動群眾開展“一事一議”籌集資金,修建鄉村磚砂硬質路3000米,石子路1000米,全村群眾再也不用走晴天一臉土、雨天兩腳泥的泥巴路了。2005年,全村“貢柿”大豐收,河南、山東客商上門收購,群眾不出村口,大把的票子掙到了手,心裡那個樂呵勁就甭提了。