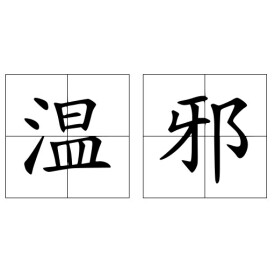

溫邪

溫邪

病因學名詞。系各種溫熱病致病邪氣的通稱。包括溫病中的春溫、風溫、暑溫、伏溫、濕溫、秋燥、冬溫、溫疫、溫毒和溫瘧等病的病因。《溫熱論》:“溫邪上受,首先犯肺。”

● 英文名稱:Warm Pathogen

● 學科來源:中醫藥學—基礎理論—病因

● 溫邪上受,首先犯肺,逆傳心包。(《溫熱論》)

● 各種溫病病邪的總稱。

● 感受溫邪可引發溫病,以發熱為主要表現,以耗氣傷津及出血發斑為主要特徵。按病症性質是否兼濕,可以將溫病分為溫熱類和濕熱類兩種。這種分類方法對於區別溫病的基本性質、指導臨床辨證施治有重要意義。

● 人體與外界進行氣體交換唯一的通道就是口鼻。溫邪自口鼻傳入人體,與口鼻等呼吸道直接相通的就是肺,所以溫邪侵入人體首先侵犯的是肺。

● 溫邪侵入人體,按照衛氣營血以及三焦的順序進行傳變。溫病學上焦為肺心,中焦為脾胃大腸,下焦為肝腎。衛氣營血體現了溫邪致病由表及裡的橫向傳變過程,而三焦傳變體現了溫邪致病由上到下的縱向傳變過程。溫邪在上焦氣分,主要表現為頭痛、微惡風寒、身熱自汗、口渴或不渴等較為輕淺的癥狀;邪在上焦氣分,表現為渴甚、大汗、面赤、惡熱等邪在氣分,傷津液的表現;溫邪在上焦血分,其主要表現為溢血,或邪入心包,見心煩不安、神昏譫語等癥狀。溫邪在中焦,主要表現以中焦氣分津液損傷為主,表現為大便干,小便不利,口渴等癥狀;邪入中焦營血分,癥狀主要以發斑為主。溫邪在下焦,主要以傷精為主。

● 還有一類伏氣溫病,即感受外邪后,蘊伏於里,逾時而發的一類溫病,其臨床特徵為病發即內熱較重,或有顯著化燥灼陰的氣分或血分徵象。

● 溫病可分為溫熱類和濕熱類。

● 葉天士治療溫熱類溫病採用衛氣營血辨證法。邪在衛分者以辛涼輕解為法;氣分證治以清氣泄熱,用辛甘寒清散,且注重甘寒生津,保存津液。治營分證宜清營透熱轉氣,血分證以涼血散血為法。在疾病過程中如邪熱逆傳心包,而致閉竅神昏者,在清邪的基礎上用“涼開三寶”(即安宮牛黃丸,紫雪丹和至寶丹)開竅醒神。

● 治療濕熱類溫病,則需用三焦分治法,上下分消其濕,祛濕尤為重要。具體方法為宣上、運中、滲泄同用,宣上即開肺氣以宣濕,用杏仁,瓜蔞皮、香豉之類;運中為燥濕溫運,用蒼朮、半夏、厚朴、橘紅之屬;滲泄為淡滲以通膀胱,用滑石、通草等品。

● [1] 世界衛生組織(西太平洋地區).北京大學第一醫院中西醫結合研究所,譯. WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準。北京:北京大學醫學出版社,2009.

● [2] 李經緯。中醫大辭典.2版。北京:人民衛生出版社,2004.