共找到2條詞條名為夏日之戀的結果 展開

- 夏日之戀

- 電影

夏日之戀

夏日之戀

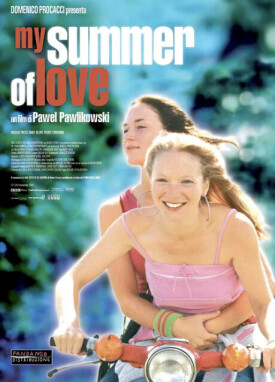

《夏日之戀》,又名《朱爾與吉姆》,由保羅·帕夫利克夫斯基 Paul Pavlikovsky執導,該片於2004年上映。

導演:保羅·帕夫利克夫斯基 Paul Pavlikovsky

2004年英國

上映日期: 2004

語言說明: 原聲對白 中文字幕

片長:81分鐘

莫娜用彩色鉛筆在牆上塗鴉,眼神堅執又充滿了狂熱,在充滿探試性又略微深入、恍惚的節奏中,一筆又一筆凌亂的描繪出坦希的樣子,有力的筆觸仿似要銘刻進記憶……用這種方式宣洩著自己感情,然後靜靜坐在地毯上,因無法抑制的焦慮與狂熱,她吸了一支煙。樂聲仍在繼續,隨即,畫面上出現了紅色的“My Summer Of Love”——《夏日之戀》。

這是帕韋爾在2004年推出的一部英國電影,秉承著他一貫的銳利與殘酷,講述了兩個女孩發生在夏日小鎮的生活斷面和情感旅程。影片中夏日獨有的那種糾纏的墨意漸濃的綠、使人的心不斷升騰或下墜的配樂還有劇情進展的方式都很迷人。不同於一般的同性戀題材,只是講述了兩個女孩之間的曖昧友情。人跟人之間關係的不同只是所分享東西的不同,即使她們分享著彼此的生活和青春的身體,但這不是一個秘密。這也不是傳統意義上的青春成長片,沒什麼歡喜的結局,也沒有表現青春的無畏與張揚,而是以獨特的剖析視角,呈現了青春的殘酷與美好。在這部影片里,青春被描述成一種存在,一種氣息,它不像易滅的火焰,也不是凋蔽在夜晚上空的寂寞煙花,它在初顯剎那芳華的一刻也消耗著自己,一柄雙刃劍。

當一臉雀斑的莫娜躺在陽光下的雜草叢中邂逅坦希時,導演用了一個俯視的角度,暗喻著這個女孩的生活即將被覆而後,在鄉村小路上,她們一個騎著沒有引擎的摩托,一個騎著一匹白馬。

當莫娜與她哥哥無奈的爭執,隨後又被一個有婦之夫拋棄之後,在滿懷著怨恨絕望的情況下,她想到了去找坦希,這唯一給過她親近的溫暖與分享幻影的女孩……

大提琴的聲音從陰暗的房間深處傳來,莫娜探尋著這聲音,順著木質樓梯來到了光明和樂聲的所在,那是坦希,用一隻赤裸的左腳打著拍子,梳著吉普賽女郎的辮子,身體仿似環抱著大提琴,在自己的房間里搭台演奏。眼神飄忽而執迷,看到莫娜走進來,對她相視微笑,隨後又兀自的沉溺在這演奏中。莫娜不發一言,安靜的坐下來,認真的聽,有一瞬間,彷彿抵禦不了這聲音,她稍微合上了眼睛,又迅速的張開。我能感覺到她的心所受到的某種震撼與陶醉,像漫遊在仙境中的Alice。琴聲如水如訴,一曲終了,坦希終於開口:“這不是流行音樂。”然後她們之間有了簡短的對話:

“你住在酒吧?”

“是的,但不再像酒吧了,它像寺廟。”

莫娜急於傾訴自己,所有的:她住在酒吧,他的哥哥把那裡變成了“寺廟”,每天都聚集信徒,在那裡找到上帝,或者上帝找到他們。莫娜顯然厭惡這樣,她接著說:“那裡不再像喝酒的地方,而是像祈禱的地方,不論如何,他沒有重生。那是胡說。”

起先,我以為莫娜是被這充斥著優雅和紅酒哀傷氣味的所謂艷遇迷倒了,她只是喜歡這樣一種狀態罷了,但當莫娜被哥哥關在家裡,在牆上畫坦希的肖像時,那種執迷與狂熱和用自殺威脅的氣息是那麼的濃烈,只有愛情才有會如此的激烈與一無返顧。在這部電影中,我看到莫娜的痛苦、絕望與被欺騙的激烈憤怒。如果非用一個詞兒來形容它的話,我相信,那就是荒蕪。

人生最不能釋懷的可能不是愛情,而是欺騙,不管是友情中的還是愛情中的。當你覺得一切都是在被矇騙,就意味著你從未得到,也從未失去,只是一齣戲,散場后你會突然發現過去的時光和那些人不再有意義,這是一種可怕的荒蕪感。當你把青春的美好與純真消耗得一乾二淨時,這種荒蕪的感覺便像黑暗中的強光般刺眼的突顯出來。

當你發現了真相,可能此時的你會加倍提醒自己,忘記以前的事吧,否則沒有辦法更好的活下去。但片中出現了報復,帶著一絲苦澀的快感,這顯得很狹隘,但莫娜相信報復會帶來更多的安慰。所以她找到了那個男人的家,跟他的妻子有了一場非常戲劇性的對話;當坦希說要做回自己,勸她不要太認真,只要開心就可以的時候,莫娜選擇了極端的方式,想淹死坦希,但最後,她哭泣著徒然的放手,黯然的離開,或者說是逃脫,一個人走在歸家的小路上,當如澗水般明快的音樂響起時,她甚至有了一絲因放鬆之後而神經質的笑容,這不得不給我們沉重而又超脫的思考。

你知道的,分離就這樣來了,像公路一樣筆直,那就是時光感。只有時光才能具有的無盡的力量,像一條奔流不息的小河,留下些什麼又帶走什麼,像是一種溫暖又若有所失的交換,各種滋味都要微笑著承擔。曾經愛過的人,被現實生活所分離出來的世界帶走,不復歸來。不論怎樣,對莫娜來說,青春仍在繼續,騎著沒有引擎的摩托,經過鄉間小路、曠野,一路向前……這是無可逆轉的,如果她願意,青春至今仍在原地,等待著她的重新歸來。總有一天她會超越這個夏天的小鎮和發生在這裡的這段戀情,然後可以無傷並遺忘。

《夏日之戀》,又名《朱爾與吉姆》,楚浮,大陸譯名特呂弗

如果有一部電影可以令你一生難忘,在你的人生打下烙印,那麼《夏日之戀》一定屬於其中。關於青春,關於愛情,關於友情,關於時間的灰燼,關於記憶。這篇文章告訴你,它是法蘭西永恆魅力的一個證明。

二十齣頭年紀的時候,真的是非常喜歡楚浮。

那便是年輕時最奢華的一頓饗宴了。但彼時台北的下午,不知為什麼總是冷冷清清的,街道空曠,只剩下落了一地的枯葉,以及白色的紙張在柏油路面上打滾,讓人誤以為莫非是新年的假期到了。然而,那種冷冷清清畢竟是午後的一場錯覺罷了,就好像楚浮,也總是讓我產生永遠都是夏日的錯覺一樣。

喜歡楚浮,說不出理由。

他不像侯麥老是喋喋不休;不像高達,真是聰明又深奧;也不像帕索里尼,把文明、道德和經典拿來拆解顛覆;更不像安哲羅普洛斯,國族、政治、寓言的企圖多麼深邃龐大。這些導演的電影,適合留到年紀更大一點的時候觀賞,然而楚浮的電影卻是屬於年輕人的。看了楚浮,我們會忍不住站起來,想要去模仿,模仿電影里的人在風中飛也似地用力騎腳踏車,大笑,作鬼臉,搖晃腦袋,像只機靈的小鳥一般輕盈地唱歌,或是住在一間白色的房子里,打開門,跑出來,在發光的草地上打滾,然後捧起對方的臉瘋狂親吻,或是嘴巴咬著煙,繞房間行走,假裝自己彷彿是一列噗噗響的蒸汽火車。

因為楚浮,二十齣頭歲的我們非常法國,心目中美女的典範,才不是現在流行的日韓女星,而是《夏日之戀》的珍妮摩露和《日以昨夜》的賈桂林貝茜。她們有著一雙堅定的眼神,驕傲的嘴角,刨光木頭似的修長小腿,蓬鬆的長發,纖細的身軀上套著寬大的毛衣,或者是一襲剪裁合宜的洋裝。她們謎一般的內在性格,卻要讓所有不幸遇到她們的男人,都甘願因此而受苦、瘋狂。

其實我已經記不清是為了楚浮,才迷戀法國的,還是為了法國,才迷戀楚浮。但二十齣頭歲的我們,真的是非常法國。摳刻著把飯錢省下來,跑到和平東路的‘法國工廠’買貴得嚇人的海報和卡片,回來貼在每人空間不過一坪大小的宿舍牆上。台北第一次辦‘法國影展’,就興沖沖趕去排了整整四個小時以上的隊伍,只為了看‘IP5’。直到十多年後的今天,那部電影里一大片懸浮在夢境似的綠色森林,巨大的樹木,都還深深地印在我的腦海。

在那段年輕的日子裡,時間彷彿多到用不完,足以讓我們完全脫離現實,去編織一場法國夢。然而事實上,那時我們的生活卻是非常的不法國。公館捷運的工地就在研究生宿舍旁邊,日以繼夜,不停發出巨大的撞擊聲,好像從宇宙洪荒開始就一直存在那裡,沒完沒了似的反覆,也不知道究竟在撞擊些什麼。從舟山路走到羅斯福路時,我們必得要提心弔膽,一不留神,就會被工地噴得一身的泥漿。我們經常在瀰漫臭氣、又悶熱不堪的水源市場角落,解決三餐。傳說以前公館有一條河川,四周環繞著綠色的稻田,但這聽起來,卻活像是一場天方夜譚。因為窮,我必須要接下很多家教,應付各式各樣的奇怪小孩,而聘請家教的家庭,竟不全然是富裕的,有的付不出家教費,到了月底,小孩的母親只好抱歉地微笑著,從廚房中拿出三罐味全蘋果奶粉,給我作為抵押。我抱著三罐奶粉,慢慢穿過暗暗的狹巷,騎樓中傳出濃烈的尿騷氣味,摩托車的機油流成了一灘灘黑色的血,我墊起腳尖,小心繞行,以免一個不慎,踩得滿腳烏黑。但我卻還總以為自己是走在楚浮的電影里的,非常之法國的輕盈,而四周圍也不是濁重的黑夜,而是一個吹著涼風,樹葉嘩嘩作響的明媚的夏天。

於是楚浮在我們的生活中矛盾的存在著。

但奇怪的是,我們一點也不覺其矛盾。《夏日之戀》是反覆看過很多次了,我把歌詞抄錄下來,照著珍妮摩露的嘴型,唱起一字也不懂的法文歌。晚上我坐在宿舍的桌前,室友都睡著了,只剩我獨自面對鏡子,模仿珍妮摩露的表情:那種抬起下巴的微笑方式,那種令人見到了以後,都不禁感到可以值得為這微笑付出一切的微笑。

直到近年,我才讀到夏宇翻譯的亨利—皮耶·侯歇《居樂和雋》:《夏日之戀》的原著小說。而《兩個英國女孩與歐陸》也是改編自侯歇的作品。讀著讀著,二十多歲的記憶又不禁啪啦啪啦的回來了,彷彿是大夢初醒一般,沒有想到小說寫得如此簡潔有力。楚浮說:‘這本小說敘述的是兩個朋友與他們共同愛人之間的故事,幸虧有一種一再斟酌衡量過的、全新的美學式道德立場,他們終其一生,幾乎沒有矛盾地溫柔地相愛。’

如此溫柔的愛情,雖然也被年輕時的自己不切實際的嚮往過,但在付諸作為時,竟又往往是充滿了不堪的粗心與盲目。如今已十多年過去了,我才真正能夠懂得,楚浮這段話的意思。然而可惜的是,珍妮摩露在電影中美麗依舊,但夏天卻是一去,就再也再也不能夠復返了。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_493c62bd0100042z.html

http://culture.163.com/06/0321/11/2CO18C2200281MF9.html