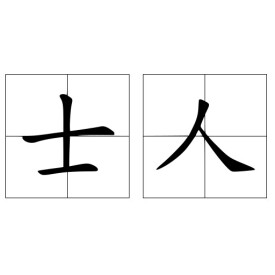

士人

對古代知識分子的稱呼

士人,古時指讀書人,亦是中國古代文人知識分子的統稱。他們學習知識,傳播文化,政治上尊王,學術上循道,周旋於道與王之間。他們是國家政治的參與者,又是中國傳統文化的創造者、傳承者。士人是古代中國才有的一種特殊身份,是中華文明所獨有的一個精英社會群體。

士大夫;儒生,亦泛稱知識階層

《史記·佞幸列傳》:“孝文 時中寵臣,士人則 鄧通,宦者則 趙同、北宮伯子。”按,通 官至上大夫。

《晉書·劉頌傳》:“今世士人決不悉良能也,又決不悉疲軟也。”

北齊 顏之推 《顏氏家訓·歸心》:“俗僧之學經律,何異士人之學《詩》《禮》。”

《京本通俗小說·西山一窟鬼》:“自家今日也說一個士人,因來行在 臨安府 取選,變做十數回蹺蹊作怪的小說。”

章炳麟 《與人論文書》:“苻秦 王嘉 作《拾遺記》,已造其端。嘉 本道士,不足論,唐 時士人乃多為之。”

人民;百姓

《後漢書·袁術傳》:“術 問曰:‘昔 周室 陵遲,則有 桓 文 之霸;秦 失其政,漢 接而用之。今孤以土地之廣,士人之眾,欲徼福於 齊桓,擬跡於 高祖,可乎?’”

唐 樊宗師 《絳守居園池記》:“世說總其土田士人,令無磽雜擾。”

清 魏源 《聖武記》卷一“李成棟 師潰於 信豐,成棟 墜水死”自註:“成棟 悉眾十餘萬赴之,攻具仗械盡行,多拘人夫舁過嶺,士人不免,道死頗眾。”

士卒;將士

《孫子·九地》:“投之無所往,死且不北。死焉不得,士人儘力。”梅堯臣 註:“士安得不竭力以赴戰。”

(里仁篇)子曰:“士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。”

翻譯:孔子說:“士人有志於真理,卻又以穿舊衣吃劣食為恥辱,這樣的人,不值得與他談論真理。”

蘇東坡在家中釀酒,家中有不少酒罈。

士人不同於士大夫。士大夫的稱謂是戰國中葉才流行開來,指的是士人與官僚的合二為一。從士人到士大夫,顯示了士人介入政治,進入政治中心地帶的歷史動向。

中國古代文化有雅俗之分。一般而言,雅文化指的是精英文化,俗文化指的是大眾文化。中國古代士人雖然是雅文化的主體,但對俗文化並非絕對排斥,而是主張融合上層雅文化與下層俗文化的精華,括於雅俗之際,達到雅俗共賞的境地。但是,一旦雅與俗從精英文化——大眾文化的形態層面進入美學範疇,崇雅斥俗便成為士人的普遍性格。蘇軾很有代表性的說:“人瘦尚可肥,士俗不可醫。”對“俗”的抵制,態度十分堅決。

雅的一般性解釋

“雅”與“夏”古字相通,因此,雅指夏民族所居之地,亦即西周王畿地區,由此衍生出正確、合乎規範的含義。所以雅道指的是正道、大道;雅音指的是正音;雅算指的是正確的決策;雅學指的是正道之學。雅言指的是規範化、標準化的語言。以雅為正,故周代以舞為雅。辭令得體為雅《詩經》中朝廷之音亦稱為“雅”。

雅作為美學範疇的內涵

如果說,作為一般性概念的“雅”含義廣泛,那麼,作為美學範疇的“雅”有比較明確的內涵。第一,它是超功利的,為此,它追求不累於俗、不受制於外物束縛的精神愉悅,追求行為過程中的自怡,“必脫棄勢利,而後謂之雅也”。如果以富利為追求目標,就是俗人、俗物;第二、它否定世俗純感官性的享受,追求超越對象形色聲音的精神性的愉悅。因此,士人飲酒講求酒趣、飲茶講求茶趣,彈琴講求琴趣,而這樣那樣的雅趣都已經不在飲酒、飲茶、下棋、彈琴這些活動本身;第三、以靜澄簡淡為色調。”落花無言,人淡如菊”是司空圖《二十四詩品》中描繪典雅的名句,恬淡的意境、簡淡的色調,卻蘊藏著悠長雋永的意味與美;第四,優雅精緻,講究細節的完美和諧。中國古代士人對雅的追求和品味,體現了他們特有的氣質和特有生活方式,也是東方文化特有的魅力和精髓。

顧師言與日本王子對奕

《孟子·盡心上》:“窮不失義,故士得己焉;達不離道,故民不失望焉。古之人,得志,澤加於民;不得志,修身見於世。窮則獨善其身,達則兼濟天下。”士人的情趣往往反映了這些中國文化的屬性。君子的部分德行可以說和文人情趣有關,比如彈琴,要正心,要修養性情;此外,如書法、繪畫,都強調書為心聲、畫為心聲,有其人必有其畫。可以說,士人的情趣反映了他們的思想心態。對於士人來說,他們的美學觀就是「雅」,雅就是美,俗就是粗鄙。追求雅,本身就包括性情的陶冶,比如溫柔敦厚。他們的美學觀亦反映在他們的情趣當中,如琴、畫、書法及對古玩的欣賞等。可以說,治國平天下與琴棋書畫是士人生命的兩極。一極是生命的張揚,一極是生命的內斂。唐代人多好酒,而尤以士人為甚。唐詩中寫到飲酒的作品起碼有數千首。但如何與庸俗之徒劃清界線?飲酒如何反映文人高雅的情趣?李白在《月下獨酌》第二首:“天若不愛酒,酒星不在天;地若不愛酒,地應無酒泉。天地既愛酒,愛酒不愧天。已聞請比聖,復道濁如賢。聖賢既已飲,何必求神仙。三杯通大道,一鬥合自然。但得酒中趣,勿為醒者傳。”據說李白酒後,靈感特別好,時人稱為“醉聖”。不少有名的文人雅士均在醉中找到了靈感,如書法家張旭以及宋代大文豪蘇東坡。

又如古琴因音色渾厚,不流輕浮,於是逐漸被士人所認同,並把士人理想的思想品格與審美標準融匯其中。琴棋書畫──琴成為士人必備的文化素養。古琴亦從一件樂器,升華為一種文化的象徵,不單能鳴響樂音,亦能宣道載德。

以下從士人不同的情趣,探討其與中國文化之種種關係。

古琴是中國傳統的樂器之一

正因為如此,琴棋書畫四大文人藝術修養中,琴居首位。文人書齋之陳設,琴亦為必備之物,“若無古琴,新琴亦須壁懸一床。縱不善操,亦當有琴”。至於清風明月、夜雨蓬窗、山水坐卧、清流泛舟,琴更是文人須臾不可離的伴侶。陶淵明的詩,便有多篇寫到琴:“少學琴書,偶愛閑靜”(《與子儼等疏》);“息交遊閑業,卧起弄書琴”(《和郭主簿》);“弱齡寄事外,委懷在琴書”(《始作鎮軍參軍經曲阿》);“清琴橫床,濁酒半壺”(《時運》);“樂琴書以銷憂”(《歸去來兮辭》);“欣以素牘,和以七弦”(《自祭文》)。

士人對琴如此熱愛,是因為琴雖無急管繁弦的磅礴,亦無多聲部復迭的雄渾,但卻具有深遠綿長的藝術魅力。白居易說:“絲桐合為琴,中有太古聲。古聲淡無味,不稱今人情”。又說:“我琴不悅耳,能作淡泊音。”在琴的淡泊音與太古聲中,中國士人物我兩忘,天人合一,而這一切,正是他們文化生命中至高無上的追求。

中國古代文人對琴的熱愛,並非志在以高明琴技炫耀於眾,而是追求一種精神的境界。這個境界可以概括為“和、清、幽、澹、古”。

境界

唐代詩人白居易

“清者,音之主宰。”“清”是一種經過藝術陶冶的澄凈精純的境界。“地僻則清,心靜則清,氣肅則清,琴實則清,弦潔則清,必使群清咸集,而上可求之指上兩手,如鸞鳳和鳴,不染纖毫濁氣。”這樣的境界,令人心骨俱冷,體氣欲仙。“彈琴不清,不如彈箏”,不清就失去了彈琴的本原追求。

“音有幽度,始稱琴品。”“幽”是一種含蘊無窮、具有無限生命感和宇宙感的美的意境。白居易聽琴,“入耳淡無味,愜心潛有情”。司馬扎夜聽李山人彈琴,“曲中聲盡意不盡,月照竹軒紅葉明。”琴韻幽意聯綿飄撇。

“琴音本澹”。“澹”意味著色調的平淡、情趣的淡泊。它彷彿松之風、竹之雨、澗之滴、波之濤。其情不奓不竟,其味如雪如冰。深悟琴道的文人士大夫,無不以“澹”為意趣無盡的樂境。

“絲桐合為琴,中有太古聲。”在文人看來,上古淳樸仁義,今人則迷醉五色五音。古,就是不與時風、俗流相合,“寬裕溫龐,不事小巧,而古雅自見”。“和”、“清、幽、澹、古”等美學命題雖然範疇各異,但它們共同鑄造了士人琴文化的境界,悠遠的琴韻因而包含有無比豐富的精神性內容。

中國古代琴曲是最能表現士人情趣與心志的文化形態之一。今人對古琴曲的印象,多是《漁樵問答》《平沙落雁》《鷗鷺忘機》一類,感受到的是手揮五弦,目送歸鴻的沖淡、平和、古樸和沉靜。其實,士人情思並非全是超越,也有激情和悲壯,《廣陵散》就是這樣一支琴曲。“廣陵”是揚州的古稱,“散”是操、引,即樂曲。今存《廣陵散》曲譜,最早見於明代朱權編印的《神奇秘譜》(1425年),譜中有關於“刺韓”“衝冠”“發怒”“報劍”等內容的分段小標題,所以古來琴曲家多把《廣陵散》與《聶政刺韓王》看作是異曲同名。關於聶政刺韓王,史家說法不一,一種說法是聶政之父為韓王鑄劍,違了期限,被韓王所殺。聶政為了給父親報仇,毀容逃到泰山苦學琴藝,十餘年後身懷絕技返韓,乘韓王召見時從琴腹內抽出匕首將韓王刺死,然後自殺。另一種說法是,韓國大臣嚴仲子與宰相俠累有宿仇,聶政與嚴仲子交好,遂為嚴仲子刺殺韓相。無論哪一種說法,這首琴曲都是以鬥爭性和悲壯性為情感基調。因此在曲調上怫鬱慷慨、戈矛縱橫。

正因為《廣陵散》有一種反抗精神與戰鬥意志,魏晉時的嵇康對它倍加喜好,並以善彈《廣陵散》著稱,其間寄寓著他對魏晉亂世的抗議。嵇康是“竹林七賢”中的領袖人物,他雖皈依老莊,心中的矛盾與痛苦卻始終如激流奔騰不已,這種複雜的心緒正是中國古代士人精神生命無以解脫的情結。因不願與司馬氏政權合作,嵇康被殺害。臨刑那天,他從容鎮定,神氣不變,索琴彈之,奏《廣陵散》,曲終曰:“昔袁孝尼嘗從吾學《廣陵散》,吾每靳固之,《廣陵散》於今絕矣。”嵇康的《廣陵散》是中國琴史上的千古絕唱,也是中國文人文化生命的凄婉之歌。

“勸君收入錦囊中,不是知音莫彈與。”文人撫琴,最大的追求就是彈與知音聽。知音對他們來說,不僅意味著具備一對音樂的耳朵,而且意味著一種文化精神上的共鳴。俞伯牙和鍾子期“高山流水遇知音”的故事就是這一追求的最生動寫照。他們執著追求這種共鳴,假如沒有這種共鳴,他們寧願不撥動自己的琴弦。因此,文人在琴之“十四宜彈”中將遇知音而彈,列為可彈之第一。在琴之”十四不宜彈“中則明確標明逢俗人不可彈。引導文人入門的《學琴七要》也規定:”不為俗奏,以玷古人高風。如不遇知音,寧對清風明月、蒼松怪石。”

“高山流水遇知音”的故事與其說是表達了對友情的忠誠不渝,不如說是體現了中國古代士人的文化追求。誠然,任何藝術家都渴求知音,但這個渴望,從未成為藝術家們向非知音者表現自己作品的心理障礙。中國古代士人卻不同。知音對他們來說,不僅僅意味著具備一對音樂的耳朵,而且意味著一種文化精神上的共鳴。他們執著追求這種共鳴,“如不遇知音,寧對清風明月、蒼松怪石。所以,子期逝后,伯牙“愍知音之難遇”,斷弦摔琴,發誓永不再彈琴。知音誠然可貴,但知音畢竟難求。對撫琴對象的在意,使文人彈琴不免孤獨。我有一張琴,隨坐隨行,無弦勝似有弦聲。欲對人前彈一曲,不遇知音。

在琴棋書畫四大文人修養中,棋占第二把交椅。這個棋主要指的是圍棋。圍棋又稱“弈”。早在《關尹子》中就有“習射、習御、習琴、習弈”之說。清人張翰在《幽夢影》中說:“雖不工弈,而揪枰不可不備;若無翰墨棋酒,不必定作人身。”

曆數各個朝代熱衷於圍棋也善弈的文人,其陣容龐大可觀:東晉王異、王廙、謝安、謝玄、王坦之、支道林;唐代杜甫、元稹、白居易、杜牧、劉禹錫、陸龜蒙;宋代寇準、范仲淹、晏殊、歐陽修、王安石、文與同、黃庭堅、王十朋、陸遊、文天祥;明代高啟、李東陽、王世貞、王陽明、唐寅、文徵明、徐渭、吳承恩;清代吳偉業、王夫之、王士楨、李漁、蒲松齡、孔尚任、鄭板橋、袁枚、畢沅、戴名世、洪亮吉、王先謙。他們之中的哪一位不是名動天下、聲震後世?又有哪一位不是詩、文、書、畫俱佳,具有全面的文化修養?宋代蘇軾、清代錢謙益雖然不善弈,但卻對圍棋興趣濃酣。東坡自稱“平生有三不如人,謂著棋、吃酒、唱曲也。”但他卻“聞棋聲於古松流水之間,意欣然喜之。”當其子與人對弈,他坐在一旁觀棋,“竟日不以為厭”。錢謙益雖稱自己“不能棋”,但他同樣“好觀棋,又好觀國手之棋。”有時甚至觀棋竟日夜,流連不忍去。宋代一位和尚說得好:“從來十九路,迷悟多少人。”就在這迷悟士林的好弈之風中,潛藏著深厚的文化歷史內蘊,蘊含著中國古代士人的意趣和精神靈光。

“棋雖小道,品德最尊。”而弈家風度正是士人棋文化的重要內涵。

士人弈棋,以沖和恬淡、不戰屈人的風格為正宗。如是兵行詭道或剛猛擅殺,就算贏得十分輝煌,反倒不入正統。士人弈棋,又講究對輸贏結局的恬淡超脫。勝固欣然,敗亦可喜。當然,士人對弈也還是有賭輸贏者,但這種賭輸贏仍然是一種雅賭。比如,唐寅“計取輸贏賭買魚”,彭孫遹與友人對弈賭荔枝,王安石與薛處士棋,賭梅花詩,輸一首。這些雅賭,不關錢物,更有文人書卷氣。

以深厚定力為根柢的靜泰之風,講究深沉的性格涵養與巨大的自制力,“勝不言,敗不語,高者無亢,卑者無怯”。甚至泰山崩於前亦鎮定自若,臉不變色。宋代宗澤在金人入侵、都人震恐的危急時刻,從容圍棋。笑曰:“何事張惶,劉衍等在外,必能禦敵。”果然,須臾間強虜敗歸。淝水大戰中的謝安,與謝玄對弈於園林中,以別墅相賭,既破苻堅,有戰報至,謝安看后,了無表情,棋如故。客問之,徐答云:“小兒輩遂已破賊。”大敵當前如此,生死關頭亦如此。宋明帝賜王景文死,景文在江州,方與客棋,看敕訖,置局下,神氣怡然,爭劫竟,斂子內奩畢,徐言:“奉敕賜死。”方以敕示客。因舉鴆謂客曰:“此酒不堪相勸。”遂一飲而絕。這些弈家的從容氣魄,令人肅然起敬。

清人王思任曾撰《弈律》,其中有一條:”凡以弈諂事貴、長,巧為稱頌者,杖七十;或隱忍退敗有所圖為者,杖一百。“明代劉璟文,嘗與建文帝朱允炆對弈,璟文屢勝。建文帝半開玩笑地說,你就不能稍稍讓我幾分?璟文正色回答:”可讓之處則讓,不可讓之處璟文不敢讓也。“明末過百齡,孩童時便以善弈著稱。一位學台大人指名與他對弈。有人悄然教百齡對弈時給道台留一點面子,百齡卻說:”見大官而讓棋,此為寡廉鮮恥。”不媚俗,不阿時,不屈己,不求人,弈家博大剛正的胸襟,寄寓著中國士人高潔的人格理想和精神。

法門寺地宮出土的茶具

“我所謂喝茶,卻是在喝清茶,在鑒賞色與香味,意未必在止渴,然更不在果腹了。……喝茶當於瓦屋紙窗下,清泉綠茶,用素雅的陶瓷具,同二三人共飲,得半日之閑,可抵十年的塵夢。”

讀這段淡雅文字,一縷清芬幽雅的茶香悄然襲上心,細細分辨,在那繚人情思的茶香中,縈繞著文人士大夫淡泊閑適的情趣。

茶的歷史很久遠,陸羽《茶經》說:“茶之為飲,發乎神農氏,聞於魯周公。”不過,秦漢以前的茶,主要作為藥用,療小兒無故驚厥,利小便,去痰渴熱。西晉時雖然開始有飲茶者,但大多士人還不慣飲茶,以致把飲茶當作“水厄”。而北朝的士人,則視茶為“酪奴” (按:意即乳酪的奴隸,語出北魏楊炫之的《洛陽伽藍記》),恥不相食。

“茶興於唐,盛於宋。”陸羽的《茶經》是中國茶文化的奠基之作,對以興味為中心的中國古代士人,茶文化更有極大的推動力。宋元之際的方回說:“茶之興味,自唐陸羽始。今天下無貴賤,不可一晌不啜茶,……而士大夫尤嗜其品之高者。”正是因為如此,陸羽被尊崇為“茶神”“茶聖”“茶仙”。

宋代以後,士人茶文化日益精緻,成為士人生活中須臾不可缺少之內容。明人沈周說:“自古名山留以待羈人遷客,而茶以資高士。”明人高濂說:“香茗為用,其利最溥。物外高隱,坐語道德,可以清心悅神;初陽薄暝,興味蕭騷,可以暢懷舒嘯;晴窗拓帖,揮麈閑吟,篝燈夜讀,可以遠辟睡魔;青衣紅袖,密語談私,可以助情熱意;坐雨閉窗,飯余散步,可以遣寂除煩;醉筵醒客,夜語蓬窗,長嘯空樓,冰弦戛指,可以佐歡解渴。第焚煮有法,必貞夫韻士,乃能究心。”在中國文人的心目中,茶絕非僅僅是用來解渴的飲料。對他們來說,品茗,是一種生活情趣,一種審美追求,一種士人獨有的文化生活,空靈淡泊,悠雅脫俗,都可以在一杯清茶中品味得到。

士人飲茶,從擇茶、擇具到煎水、行茶,每一過程、每一環節悉心講究,其間滿盈著文人悠遠、細膩的文化品性,而最後的品飲則直接逼近品茗之道的最高境界。

品茗本為雅事,故“飲茶宜翰卿墨客,緇衣羽士,逸老散人或軒冕中之超軼世味者。若飲非其人,猶汲乳泉以灌蒿萊,罪莫大焉。”

品茗飲最講究得味。而所謂得味之飲,其要諦在“清”“閑”二字。

中國雅士素來看重一個“清”字,而飲茶中的“清”更至關重要。水本乃天下至清之物,茶又為水中至清之味,得一“清”字,方可謂“口舌之味通於道”。從品茗中體味到清雅的情趣。

著意於“清”,文人飲茶講究環境幽靜雅緻。在山壑間松竹潭澗旁汲泉煮茗,“清芬滿杯,雲光灧瀲”,情趣盎然,茶室、茶寮之設,也務求清雅脫俗。明人陸樹聲在《茶寮記》中描述小園中所設茶室:窗明幾淨,有客來,童子生爐,茶香裊繞,出茶具,捧茶而至,頗有遠俗雅意。《遵生八箋》亦云:“‘幽人首務’乃是設茶寮於書旁,寮中設茶具、焚香餅,供‘長日清談,寒宵兀坐’”,這自是深得三昧之語。若“盆樹庭,詩畫滿壁,鼎罇盈案”,那就是俗氣逼人,而非雅士所為了。

文人清飲,以客少為貴。陳繼儒在《茶董小序》中說:“獨飲得茶神,兩三人得茶趣,七八人乃施茶耳。”張源也說:“獨啜曰幽,二客曰勝,三四曰趣,五六曰泛,七八曰施。眾則暄,暄則雅趣乏矣。”

文人飲茶,又須一個“閑”字。若一杯清茗在手卻忙不迭地一吸而盡,灌將下肚,自然無半點雅緻情趣,借妙玉的話來說,這種“不暇辨味”的飲茶不是解渴的蠢物就是俗不可耐的驢飲。魯迅說:有好茶喝,會喝好茶,是一種清福,不過,要享這清福,首先必須有功夫。這裡所說的“有功夫”正是脫卻匆忙、緊迫的悠閑怡情。

有了“清”與“閑”二字,士人之飲茶,自然塵心洗盡,物我兩忘。

中國古版畫──李孝美墨譜

漢字產生后,最初的主要功能是實用。春秋末期,人 們開始有意識地將文字藝術化或裝飾化,文字開始向書法發展,並最終成長為具有典型東方氣質的書法藝術。中國現代作家林語堂先生說:“在書法上,也許只有在書法上,我們才能夠看到中國人藝術心靈的極致。”

然而,書法藝術的生長和發展,和士人的生命歷程是相呼應、相融合的。士人用他們的生命意識和文化情感創造了書法千姿百態的美,他們的生命意識和文化情感,也在書法中得到淋漓盡致的體現。

在士人心目中,書法藝術得天地萬物之靈秀。蔡邕說:”夫書肇於自然。自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣。”所以,“點”如“瓜瓣”“雨滴”“露珠”“高峰墜石”;“橫”如“一葉橫舟”“長天戰雲”“千里陣雲”;“豎”如“勁松”“千年枯藤”。書法的每一筆畫都能在自然界得到印證。因此,無論是書寫還是觀賞書法,對於士人來說,就是和自然相親,和自然之道相通。

在士人心目中,書法的更重要意義是書寫心聲。一位叫劉定友的文人說了一句很重要的話:夫書,心畫也。有諸中必形諸外。人的情感總是要藉助於某種形式表達出來的。士人最為敏感,情緒最為豐富,書法正是一個可以充分表達情感,表達情緒的形式。而士人的不同性情、不同的人生經歷、對大自然的不同審美感悟,也都可以從書法中得到表現,從而形成斑斕多彩的書法藝術作品。

對於士人來說,書法同樣有雅俗之分。黃庭堅說:學書需要胸中有道義,又廣之以聖哲之學,書法才可貴。如果胸中無物,即使筆墨堪與鍾繇、王羲之媲美,也只是一個俗人。在這裡,思想、胸懷、學問是根本,技巧並非最為緊要。正因為如此,士人要聲明:書法,雅道也,若非通人志士,學無及之也。

“中和”是中國古代文化中的重要思想觀念。中,即適中,中正,不偏不倚。和即和諧、協和。中國傳統社會的儒釋道三家都主張“中和”。這一思想傳統體現在古典藝術中,便是中和之美。

中國古代士人書法追求“逸”,也講求“中和”。唐代書法家孫過庭闡述書法中的“中和之美”說:“沈著屈郁,陰也;奇拔毫達,陽也,書要兼備陰陽二氣,陰陽剛柔不可偏陂。”他又提出“違而不犯,和而不同”八個字。“違”指筆畫、結體、布局等不雷同,“數畫並施,其形各異;眾點齊列,為體互乖”。但這種“違”又不能超出限度而互相侵害、抵觸、衝突,使作品雜亂無章。多樣變化的不同因素,要協調統一起來,達到“和而不同”的境界。這就是中和之美的精神所在。

書聖王羲之創造了中國書法“中和之美”的高峰。羲之的書法,不激不厲,平淡沖和,負陰抱陽,含文包質,溫潤秀雅,神韻悠然,爐火純青,既超越北朝的粗俗、又超越南朝的柔媚,體現出情感性的優美和諧。孫過庭評論羲之書法是:“思慮通審,志氣和平,不激不厲,而風規自遠”,顏真卿的書法,亦體現“中和之美”的精髓。其楷書如正德君子立於廟堂之上,衣冠莊重、氣度肅穆。其行草則和而不流,威而不犯。既不同於六朝超逸優遊、風行雨散的風格,也不同於張旭、懷素的驚電飛流、龍奔蛇突。王羲之的《蘭亭序》與顏真卿的《祭侄季明文稿》,分別位居天下行書第一和第二的位置,成為中國書法“中和之美”的典範。

中國士人尊崇王羲之,奉他為“書聖”。蘇軾則評價顏真卿說:“詩至於杜子美,文至於韓退之,畫至於吳道子,書至於顏魯公,而古今之變,天下之能事盡矣。”這種崇敬,是由植根於中國士人心靈深處的審美意識決定的。這種審美意識就是貫穿於中國文化精神的中庸觀念、中和之美。

中國古代有“書如其人”之說,這是因為,在通常情況下,書法是人的心靈和情感的外化。清人劉熙載概括說:“書,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”

書如其人,首先在書法和人格是聯繫在一起的。委瑣之人,筆下難成磅礴氣勢;曠達之士,運筆自然豪放縱逸;清高之人,字必拙樸瀟灑;屈節之人,字必媚俗流滑;胸無點墨者,則必然用墨無法。《宣和書譜》評王荊公書法說:“王安石凡作字率多淡墨疾書,初未嘗略徑意,惟達其辭而已,然而使積學者儘力莫能到,豈其胸次有大過人者,故筆端造次便見不凡。”這裡說的“胸次”,就是一種內在的人格,人格不凡,筆端造次亦必然不凡。所以,“李太白書新鮮秀潔,呼吸清淑,擺脫塵凡,飄飄乎有仙氣”,“坡老筆挾風濤,天真爛漫;米痴龍跳天門,虎卧鳳闕。二公書橫絕一時,是一種豪傑之氣。”

胸次的造就,自有”大根巨在“。清代書法家何紹基說:“從來書畫貴士氣,經史內蘊外乃滋。若非拄腹有萬卷,求脫匠氣焉能辭?”楊守敬《書學邇言》說:“學書有二要:一要品高,品高則下筆妍雅,不落塵俗;二要學富,胸羅萬有,書卷之氣,自然溢於行見。古之大家,莫不備此,斷無有胸無墨而能超軼等倫者也。”傅山說:“作字先作人,人奇字亦古。”吳寬在《瓠翁家藏集》中也斷言:“書家例能文辭,不能,則望而知其筆畫之俗,特一書工而已。”因此,有無學問、襟懷和見識,是文人書法家與書工筆吏的重要區別。

當然,書如其人只能是“約略大概言之”,絕不能絕對化。蔡京、秦檜、嚴嵩都是歷史上的著名奸臣,但卻又都是書法大家。曹操被世人指認為奸雄,但朱熹卻“少時喜學曹孟德書”,結果被劉共公(珙)搶白了一頓,“公所學者漢之篡賊耳!”以致朱熹十分尷尬,“嘿然亡以應”。所以,書也固有不似其人者。然而書如其人雖非確鑿之論,但所透漏出來的卻是深刻的中國古代士人的價值觀念以及文化意識。

文人繪畫,始於魏晉,這是一個文人開始自覺的時代。魏晉以前,中國繪畫是寫實的,功利性的。魏晉以後,隨著文人繪畫興起,中國繪畫分為兩大支流,一支是功利的、寫實的宮廷繪畫與民間繪畫,另一支則是自娛的、寫意的文人畫。在後來的發展中,文人畫日益壯大,最後竟佔據中國傳統繪畫的主導地位。

文人之繪畫,一是以畫養心,二是以畫遣興,三是以畫寫情,因此,他們不求形似,不求工緻,不求實用,繪畫對他們來說,只是“墨戲”而已。所以王維畫到興處不問四時,以致桃、杏、芙蓉、蓮花同作一景。他畫的《袁安卧雪圖》,竟然有雪裡芭蕉。明人曹昭言:“此乃得心應手,意到便成,難與世俗論也。”

正如文人書法、文人彈琴一樣,文人繪畫也首先講究人格和氣韻。唐人封演說:“畫者,澹雅之事。”唐人張彥遠說:“自古善於繪畫者,莫非衣冠貴胄、逸士高人,非閭閻鄙賤之所能為也。”宋代郭若虛也說:“人品既高矣,氣韻不得不高;氣韻既高矣,生動不得不至。”如果缺乏氣韻,就是竭盡巧思,也只是如同畫工作畫,“雖曰畫而非畫”。他們的話語,雖然飽含士人的高傲和偏見,但卻也真實的道出了中國古代文人繪畫的精神趣味。

然而,文人之繪畫,不是光有澹雅氣質和深厚學問就夠了,還講究眼光和惠識。湯貽汾說:“騷人高士雖然是適合繪畫的人,但是,只有具備慧眼,而後才可以言畫。”善於領悟的人,看到庭院中的一顆樹,就可以想象千林;面對盆中的一座小山峰,就彷彿見到五嶽。鈍根者雖然閱歷萬里,筆下卻無一筆生機。即使辛苦百年,也畫不出什麼好作品。所以,並不是博覽山川,涉獵書史,就可以知畫。惟有文化素養、藝術素養交相混融,才有文人畫的誕生。中國古代文人畫因此達到較高水平,當然是不足為奇了。

蘇軾是中國文化史上文人氣質最為濃厚的橫絕百代的大文豪之一。關於士人畫,蘇軾有全面論述,蘇軾認為,“古來畫師非俗士”,而所謂士人畫則有如下幾個特點:

第一,寫意而不是追求細節。蘇軾說:“觀士人畫,如閱天下馬,取其意氣所到。乃若畫工,往往只取鞭策皮毛槽芻秣,無一點俊發,看數尺便倦。”

第二,詩書畫結合。蘇軾說:“詩畫本一律。”又說:“詩不能盡,溢而為書,變而為畫。”三者之間是相通的。他誇獎王維的畫說:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”在他看來,這就是士人畫的最高藝術境界。

第三,繪畫中要有理想品格,要有理想美。“瘦竹如幽人,幽花如處女。”文同繪竹,蘇軾以竹的品格來比擬文同的節操:“而況我友似君者,素節凜凜欺霜秋。”

第四,出新意於法度之中,寄妙理於豪放之外。蘇軾曾論畫竹說:“畫竹必先得成竹於胸中,執筆熟視,乃見其所欲畫者,急起從之,振筆直遂,以追其所見,如兔起鶻落,少縱即逝矣。”如果“節節而為之,葉葉而累之,豈復有竹乎?”這就是意在筆先,神在法外。

蘇軾自己繪畫也是“筆酣墨飽,飛舞跌宕”。他自述道:“我書意造本無法,點畫信手煩推求。”其意趣、其追求,均由此可見。

關於文人與酒,我們的歷史留下了說不完、道不盡的迴腸盪氣的故事。在這些故事中,自幼深受儒家禮文化熏陶的中國文人,往往表現得十分率真和可愛。阮籍到鄰家酒壚飲酒,喝醉了就躺在漂亮、可人的賣酒少婦身旁睡覺,絲毫不覺得難為情,而少婦的丈夫也不以此為怪。陶淵明在家與客相飲,醉意襲來,便對客人說:“我喝醉了,要去睡覺,你可以走了。”他說得十分自然,客人也不以此為冒犯。李白自誇“三百六十日,日日醉如泥”,而他醉后則是“天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙”。這種浸潤著酒意的自在與酣暢伴隨他走到生命盡頭。《唐摭言》這樣記載李白的死:“李白著宮錦袍,游採石江中,傲然自得,旁若無人,因醉,入水捉月而死。”其神態何等浪漫瀟灑。宋代歐陽修城外飲酒歸來,頭插野花,一派天真,全無太守模樣。陸遊曾因禮教之壓迫而忍痛犧牲他與唐婉的情愛,但酒酣耳熱之時,他卻是“半醉行歌上古台,脫巾散發謝氛埃。但知禮豈為我設,莫管客從何處來”。明人徐渭飲酒時“科頭戟手,鷗眠其幾”,如果此時有人呼他“老賊”,“飲更大快”。飲得酣暢時,不管是衰童遢妓還是屠販田怡,只要“操腥熱一盛,螺蟹一提”,“敲門乞火,叫拍要挾,征詩得詩,徵文得文,征字得字”。魏晉與唐代雖然有過禮法淡薄、文人放縱自我生命的燦爛時光,但相對中國文人的整個生命歷程來說,這樣的時代,實在是太短了。而發自文人人性深處的率真以及硬朗的人格,只有在他們飲酒時才表現得特別充分。那酒中的豪情、酒中的長歌、酒中的飄逸、酒中的蒼涼、酒中的酣然,以千形萬態表現著中國傳統士人的精神氣質和生命形象。皮日休的《酒箴》稱:“酒之所樂,樂其全真。”宋人李敬中說: “若非杯酒里,何以寄天真?”這種杯酒中的全真、天真實在是了解中國文人生命形態的重要內容。

在中國古代士人的酒文化中,“酒隱”是一個反覆出現的概念。唐人孟郊在詩中說:“彼隱山萬曲,我隱酒一杯。”蘇軾專有一篇《酒隱賦》,賦中有“引壺觴以自娛,期隱身於一醉”之語。唐解元稱朋友朱大涇隱於菊,而自己則隱於酒。陸遊也有“酒隱凌晨醉”“酒隱東海溟”的詩句。

所謂“酒隱”,是中國士人對隱逸文化的發展。它和“棋隱”“茶隱”“菊隱”“梅隱”“睡隱”等概念一起,打破隱逸文化原來的構架,把隱逸的形式與內容分開。在這些觀念之下,是否隱居山林、汲泉伐樵已經無關緊要,真正的隱逸是一種不拘泥任何形式的精神超越。一杯酒、一張琴、一壺茶、一株梅、一盤棋,都可以成為向精神、人格、理想的無極天宇升華的媒介。

隱身於一醉,中國士人超越了現實中的苦難和憂愁,得到精神上的解脫。曹孟德對酒當歌,感慨人生“譬如朝露,去日苦多”,吟出了“何以解憂,唯有杜康”的千古名句;陶淵明隱逸山林,“中觴縱遙情,忘彼千載憂”;李白高唱:“五花馬、千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。”陸遊“生涯落魄唯耽酒”,“聊欲酒中遺萬事”。當他舉杯痛飲,“閑愁如飛雪,入酒即消融”;周邦彥“愁思無已,惟有借醉眠以了之”。李白說:“心中醉時勝醒時。”白居易說:“醉時心勝醒時心。”“古人所以飲,為屏世慮紛”,只有隱身於酒中,中國文人才能遠離現實,消卻那“才下眉頭、卻上心頭”的憂愁,獲得心靈的片刻寧靜。

隱身於一醉,文人士大夫往往於微醺中進入一種恬淡深邃的審美境界。“且對一壺酒,澹然萬事閑。橫琴倚高松,把酒望遠山。長空去鳥沒,落日孤雲還。”“酒隱”中的士人,又有一種“酒杯輕宇宙,天馬難羈縶”的氣概。劉伶“卮觚”,“以宇宙為狹”。陳叔寶“九酌忘物我,十酌忽凌霄。凌霄異羽翼,任致得飄飄”。“一身天地窄,只是酒鄉寬”,這就是“酒隱”的無限魅力。

士人飲酒,亦講雅俗。明代吳彬有一篇《酒政》,專論文人酒文化與傖夫飲酒之別。《飲政》中有一欄為“飲禁”,禁的都是文人心目中的俗人飲酒之為。“飲禁”的第一禁是華筵。華筵雖然珍饈滿桌,卻與文人的氣質是那樣不適應。清人褚人獲評述說,豐筵禮席儘管注玉傾銀,但在席上不得不左顧右盼,終日拘束,唯恐有語言之失、拱揖之誤,在這樣的場合下飲酒只能叫做“囚飲”。

同樣,苦勸也屬文人飲酒之禁。清人黃周星闡述其中的道理說:飲酒之人無非有三種,一種是善飲者,這些人不待勸自會飲酒;第二種是不沾酒的人,這些人勸酒也不會喝,所以不必勸;第三種是能飲而不飲的人,他們才是勸酒的對象。但是,既然這些人能飲而不飲,已經談不上真率,我又何必去勸酒呢?明人陳龍正的言詞更為銳利,他說,只有市井僕役才會“以逼為恭敬,以虐為慷慨,以大醉為歡樂。”如果“士人而效斯習”,必定是”無禮無義,不讀書者“。

文人酒禁還禁飲酒粗俗、全無文雅味道。韓愈曾諷刺說:“長安眾富兒,盤饌羅膻葷。不解文字飲,唯解醉紅裙。”與此同時,“席間市語俚言”以及“大肆牛飲”“酒後藉端”一類“孟浪概行”也都是文人心目中俗不可耐的市井俗飲。

文人飲酒則不同。“身心無累,把盞即酣”是他們追求的“生人之趣,高蹈之雅緻”。“君子飲酒,率真量情。文士雅儒,蓋有斯矣。”所謂“率真量情”實際上是一種坦誠透徹的生命。

文人飲酒,還企盼與文化知音的聚會。高雅、豪俠、真率、忘機、知己、故交、玉人、可兒是他們渴盼期待的飲人,花下、竹林、高閣、畫舫、幽館、平疇、荷亭,春郊、花時、清秋、新綠、雨霽、積雪、新月、晚涼是與這種聚會深摯默契的理想的飲地和飲候。飲酒中的清談、妙令、聯吟、焚香、傳花、度曲、返棹、圍爐則使整個飲酒充滿文雅之氣、書卷之氣。

吳斌《酒政》的宗旨就是要把文人飲酒和世俗的飲酒區分開來,它和其它題名酒警、酒評、酒律、酒鑒、酒經、酒誡的文章一起,共同構築起文人酒文化的獨特框架。

中國士人的情趣滲透於生活的方方面面,居也概莫能外。

人類走出森林,走出岩洞以後,居室逐漸從淺陋的土穴走向“翚斯飛”“作廟翼翼”的土木建築,自此,住宅再也不僅僅是以待風雨的處所,而是開始具有審美功能。

隨著居室建築向更高層次發展,兩種風神殊異的審美趨向在文化的長流中日益分野。

君王貴族的居室追求的是美輪美奐的華美。早在春秋戰國,

諸侯們的宮室建築便使記載那一時期史事的《左傳》與《國語》發出了“美哉室,其誰有此乎”的驚嘆。一統天下、氣吞寰宇的“千古一帝”秦始皇,更以氣魄宏大的咸陽宮殿奠定了帝王宮室建築縮寫宇宙天地、貫通天命人意的基本格局與闊大、威嚴、豪華的審美風格。

著意雅趣的文人居室則一反富麗堂皇的華貴氣象,追求一種清雅恬靜的超脫美。唐代詩人劉禹錫曾作《陋室銘》,不言其室之陋,而字字言其雅。

抗日戰爭時期,梁實秋與同學吳景超夫婦合資在北碚買了一幢房子,以吳景超夫人龔業雅的名字,將居室命名為“雅舍”,並在重慶出版的《星期評論》以“雅舍小品”為欄目,發表文章。其中《雅舍》一篇既寫雅舍之陋,更寫雅舍之雅,這個雅,就是情趣之雅:“雅舍”所有,毫無新奇,但一物一事之安排布置俱不從俗。人入我室,即知此是我室。

明人文震亨說:“韻士所居,入門便有一種高雅絕俗之趣。”這就是中國文人對居舍的追求。

士人與山水有不解之緣:“登臨山水,經日忘返”;“每游山林,彌旬忘返”;“散懷山水,蕭然忘羈”;“登山則情滿于山,觀海則意溢於海”。山水給予中國士人太多的靈感與情思,中國士人給予山水無限的深情。

中國士人對山水的熱愛,濫觴於先秦。《論語》載:孔子讓侍從弟子“各言其志”。曾皙曰:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”夫子喟然嘆曰:“吾與點也。”《莊子·知北游》曰:“山林與,皋壤與,使我欣欣然而樂與!”儒道兩家之巨子,對山水之情感可謂一往情深。漢代士人對山水的體認更加深化。對他們來說,逍遙于山水間開始成為一種情趣,一種人生態度。而這樣一種美感的情懷在魏晉時期有新的發展。

魏晉六朝人“以玄對山水”,發現山水蘊涵著與道相通的神明。他們亟亟追求的自足之樂、逍遙之趣、無言之美、素樸之秘,無一不可在山水中體悟到。山水因此在魏晉人的面前展開一個全新的觀照。左思宣布:“豈必絲與竹,山水有清音。”王羲之蘭亭聚會,“一觴一詠,亦足以暢敘幽情”。顧愷之言會稽山水:“千岩競秀,萬壑爭流。”王子敬曰:“從山陰道上行,山川自相應發,使人應接不暇。”這些言詞,無不洋溢著一種對自然之美的新鮮活潑的濃酣情感。而典型體現中國文化意趣的山水畫、山水詩亦在這個時期成形。自此,山水情懷凝結成中國文人文化生命中不可分割的一部分。無論他們是棄絕塵世、遁跡山林,還是積極出世、治國平天下,山水風光都是他們的情感源泉和人生伴侶。

古玩,舊稱骨董,零雜之義。骨董一詞,最早見於唐代開元年間(公元723—741年)。張萱《疑耀》卷五曰:“骨董二字,乃方言,初無定字。”明代董其昌在《骨董十三說》中說:“雜古器物不類者為類,名骨董。”骨董或古董成為明代和清初普遍的說法。由於古董專供玩賞,清乾隆年間,人們開始稱古董為古玩,即古代文玩之簡稱。

古董是一個包容較為廣闊的概念,但大致說來,可區別為兩大類,用古玩鋪的行話說,一類為硬,一類為軟。硬者,包括金石和古瓷。金,主要指三代銅器。石,則指漢代石刻、古碑、造像、漢玉、封泥、甚至古磚等等。古磚之外,又有瓦當。所謂古瓷,對明、清人來說便是宋代的“柴、汝、哥、官、定”五大名瓷。清人又增添了明代的“永樂窯”“宣德窯”“成化窯”“正德窯”“嘉靖窯”等。所謂軟者,則以古書畫為主,旁及綉品。

文人士大夫對古器物的賞玩和收集,應該說是早已有之。西晉張華曾收藏“天下奇秘”“世所稀有者”,“由是博物洽聞,世無與倫比”。初唐薛稷亦“好古博雅”。但是,將古器物賞玩自覺納入文人雅趣系統卻開啟於中唐。從盛唐到中晚唐,儘管只有倏忽百年,但卻跨入了另一個文化天地。人們的心境、人生價值觀念以及處事態度都發生了巨大的變化,秦漢、盛唐的閎放、熱情、自信煙消雲散,細膩、內在、注重內心世界直觀體驗,成為中晚唐以及以後千餘年間的文化基本性格。在如此文化心理驅動下,一種空前的趣味沉溺泛濫於文人士大夫層中。蘇軾說:“士方誌於其所欲得,雖小物有棄軀忘親而馳之者。”歐陽修說:“吾所好,玩而老焉可也。”宋人蔡絛也說:“古器好愛,獨國朝以來寖乃珍重,學士大夫雅多好之。”這些表述都說明了那一時代士人興趣的轉移。明代董其昌從理論高度闡明古董賞玩的文化意義說:“玩禮樂之器可以進德,玩墨跡舊刻可以精藝,居今之世,可與古人相見。”又說:“人能好古董,即高出於世俗,其胸次自別。”把古器物賞玩作為進德、精藝、與古人相見的路徑,更把古董賞玩作為士人雅俗的標示,至此,鐘鼎尊彝、法書名畫成為文人士大夫藝術化生活中不可缺少的內容。

“為愛名花抵死狂”,中國文人的心目中,對花的情愛難以釋懷。

東坡愛花,“只恐夜深花睡去,故燒高燭照紅妝。”梅堯臣愛海棠,“朝看不足夜秉燭”。陸遊賞花,“貪看不辭夜秉燭”。歸庄為看牡丹,或輿或杖,僻遠之地無不至,有初至不得入者,輒再三往,必得觀而後已。晝則坐卧花前,夜則沉形花下,如是數日。李漁以花為命:“春以水仙、蘭花為命,夏以蓮為命,秋以海棠為命,冬以臘梅為命。無此四花,是無命也。”因為愛花,文人中多有被奉為花神者:屈原因“既滋蘭之九畹,又樹蕙之百畝”,被奉為蘭花花神;陶淵明首開品菊之風,又留下許多詠菊名句,被奉為菊神;南朝齊、梁人何遜愛梅成癖,其任官揚州時,廨舍有梅一株,何遜常吟詠樹下。后何遜回到洛陽,常常思念這株梅樹,於是請求再次任職揚州,當他到達揚州時,花方盛開,何遜在梅樹下彷徨終日不能去。宋人趙蕃說:“梅從何遜驟得名。”故何遜被推為梅神。其它如李白被奉為牡丹神,劉晨、阮肇被奉為桃花神。正是因為愛花,文人以花入詩,以花入詞牌名、曲牌名、戲劇名,中國文化史因而平添花的爛漫、多彩、美麗和芬芳。

文人愛花,本之於人與自然同源、同類的觀念,他們認為,花也有喜怒,花也有夢、醒,花也有心智和良能,花也有感悟和情義。正因為如此,他們在對花木的觀照中,往往流露出非同一般的情愫,在花木中看到了君子,看到了小人,看到了自己人格化的品格,進而傾心交好,攜之為友,待之如賓。對於那些心懷隱逸之想的文人,泉石花竹更是澄懷觀道、寄寓人格理想的對象。正如袁宏道所說:“夫幽人韻士,屏絕聲色,其嗜好不得不鍾于山水花竹。夫山水花竹,名之所不在,奔競之所不至也。”山水花竹,與世無爭,正是幽人韻士的最好選擇。

於是,文人與花相親相近,孕育出無以計數的美麗的故事和詩篇。

中國古代士人以“治國平天下”為人生理想和抱負,然而,理想的實現絕非易事。亂世時代以及宋以後專制集權的日益強大,在他們的精神上造成巨大的壓迫。他們不得不通過發展日益精緻的生活情趣,來逃避外部世界的壓力,所以,文人情趣是美學的,是逃遁的,非功利的。

除了琴棋書畫外,個別名人更發展出很獨特的文人情趣,諸如下文提及的王羲之就是了。你會想到一代大書法家竟不喜吃烤鵝而喜歡養鵝嗎?

宋代大文豪蘇軾說自己平生有三樣事情不及人的,就是“著棋、吃酒、唱曲也。”蘇軾的酒量不大,是好酒而不能飲:“天下之好飲,無在予上者;天下之不能飲,亦無在予下者。”蘇軾雖不能飲,卻喜歡釀造美酒招待友人,其中他所釀造的藥酒,據說還可以延壽。

下棋是文人的情趣,在唐代更可據此平步青雲,當起朝廷官員來。唐代的著名棋手顧師言,便以其精湛的棋藝,不辱使命,戰勝了日本王子,挽回唐王朝的國威。

下文逐一分說。

王羲之愛鵝

東晉名書法家王羲之及其子王徽之在生活情趣上各有所好。眾所周知,王羲之是鼎鼎大名的書法家,有“書聖”之稱。他的書法造詣“飄若浮雲,矯若驚龍”。

除了書法外,原來他還喜愛鵝。傳說會稽有一位寡居的老太太養了一隻鵝,特別能鳴叫。王羲之聽聞之後想買而不得,於是就與家人親友前往觀看。老太太聽說王羲之來,欣喜非常,於是把鵝烹煮。王羲之知道后嘆息了好幾天。

有一次,山陰有一道士養了一群好鵝,王羲之看后,堅決要買。道士說:“如果你替我抄一部《道德經》,我就把整群鵝都送給你。”於是王羲之欣然答允,提筆書寫。之後王羲之歡歡喜喜地把這群鵝裝在籠裡帶回家去。

王徽之是王羲之的兒子,為東晉的名書法家。由於王徽之生性放誕,不受拘束,與官場生活格格不入,最後歸隱山中。王徽之十分喜愛竹。

王徽之聽說吳中有一士大夫家種有好竹,便坐車子來到竹林下,嘯傲良久。主人為他打掃庭園請他坐下,王徽之渾然不覺。直到差不多離開時,主人為了挽留他而把園門關上,徽之才坐下盡情賞竹,盡興離去。他曾說:“何可一日無此君邪!”他棄官后親手在房子周圍栽滿了竹子,並且每天在竹林之下詠竹。

白居易先生終日、終生以茶為伴。他不單愛飲茶,而且善別茶之好壞,有“別茶人”之稱。更留下了不少千古傳誦的茶詩。

白居易認為茶可以激發文思。“夜茶一兩杓,秋吟三數聲”,“或飲茶一盞,或吟詩一章”,茶可以助文思,引發詩興。

第二,茶可以解胸中的苦悶,宣洩沈鬱,陶冶性情:“或吟詩一章,或飲茶一甌;身心無一系,浩浩如虛舟。富貴亦有苦,苦在心危憂;貧賤亦有樂,樂在身自由。”此外,他亦曾在廬山香爐峰蓋了一座草堂,並開闢一圃茶園,“長松樹下小溪頭,斑鹿胎巾白布裘;葯圃茶園為產業,野鹿林鶴是交遊。雲生澗戶衣裳潤,嵐隱山廚火竹幽;最愛一泉新引得,清冷屈曲繞階流。”悠遊于山林之間,與野鹿林鶴為伴,品茗泉水所泡的茶,真是人生快事。

第三,可以以茶交友。士人往往以茶為贈品或邀友人茶敘。每當友人送來新茶,都令白居易欣喜不已。白居易在《謝李六郎中寄新蜀茶》詩中云:

“故情周匝向交親,新茗分張及病身。紅紙一封書後信,綠芽十片火前春。湯添勺水煎魚眼,末下刀圭攪麴塵。不寄他人先寄我,應緣我是別茶人。”

詩中寫到“我”在病中收到友人寄來的新茶時的興奮心情,從“不寄他人先寄我”句中表達了白居易與友人之間深厚的情誼。

白居易的友人元稹就有一首很特別的有關茶的寶塔詩:

茶

香葉,嫩芽。

茶詩客,愛僧家。

碾碉白玉,羅織紅紗。

銚鐺黃蕊色,碗轉麴塵花。

夜后邀陪明月,晨前命對朝霞,

談盡古今人不倦,將至醉后豈堪誇。

詩中既道出茶的功用,又談及烹茶及賞茶的過程等,可算是巧詩了。

蘇東坡一生與酒結下不解之緣,他的不少書畫、詩詞、文賦,都散發著美酒的芳香,他不但好飲酒,且是一名釀酒專家,既通過自身不斷實踐,釀造各式美酒,且撰有專著,論及釀酒工藝。

酒可算是一種創作的泉源,不少文人都是從酒酣落筆,書中有醉意。正所謂“俯仰各有態,得酒詩自成”。蘇東坡曾釀造蜜酒、松酒、桂酒等等。釀造蜜酒,是以少量蜂蜜摻以蒸面發酵;以米飯為主料造成的。在惠州任職時,他亦曾釀桂酒,以生薑及肉桂作為配料釀成,可溫中利肝,常飲可以延壽。

有一次,蘇東坡與友人秦觀、晁補之、佛印在西湖泛舟飲酒,蘇東坡出了一道酒令:首先是一種花要落地無聲,接一個與這種花有關的古人,而這古人又要引出另一名古人,前一古人要問后一古人一件事,后一古人要以唐詩來回答。這酒令上下文句要前後串連,意思相關。蘇東坡的酒令是:

“雪花落地無聲,抬頭見白起(雪為白色)。白起問廉頗(兩人均是戰國時的武將):‘為何不養鵝?’廉頗曰:‘白毛分綠水,紅掌撥青波。’”秦觀接令云:“筆花落地無聲,抬頭見管仲(管城子為筆的別稱)。管仲問鮑叔(兩人同為春秋時齊桓公的大夫):‘如何不種竹?(竹是制筆的材料之一)’鮑叔曰:‘只須三兩桿,清風自然足。’”晁補之則接令:“蛀花落地無聲,抬頭見孔子(蛀花的地方必有孔洞)。孔子問顏回(兩人是師生關係):‘因何不種梅?(梅花有顏色,與下句相接)’顏回曰:‘前村深雪裡,昨夜一枝開。’“最後是佛印:“天花落地無聲,抬頭見寶光(天竺佛名),寶光問維摩(有名的居士):‘齋事近何如?’維摩曰:‘遇客頭如鱉,逢僧項似鵝。’”可見從酒令中,文人可以互相切磋,實乃一妙事。

從唐朝開始,朝廷設立了“棋待詔”的職位,授予官職給一些技藝高超的棋手,讓他們在官方場合進行圍棋活動,圍棋之風更盛,亦可知士人對圍棋之熱愛。“棋待詔”的職位設置后,中國圍棋界就出現了專業棋手與業餘棋手之分。顧師言就是唐宣宗時有名的棋待詔了。

圍棋約在南北朝時傳入日本。奈良時代(公元710-794年)已在宮廷流行,平安時代(公元794-1192年)流傳到民間。史書上曾有日本國王子與唐朝國手顧師言對弈的故事。

當時的日本皇室把下圍棋作為一種雅興,相傳日本有位王子還奪得冠軍。後來該王子於公元848年隨遣唐使團來華,要與中國棋手比試高低。唐宣宗便派棋待詔顧師言與之對弈。顧師言雖然是一代國手,但與外域棋手對弈,總有一分擔心,恐怕會輸棋後有損泱泱大國之尊嚴。所以他每下一子,都要反覆計算。下至第33著,顧師言處於險境,謊稱自己只是國家第3號棋手。最後,顧師言想出了妙著,化險為夷。日本王子亦表達了希望與中國第一棋手對弈,顧師言則巧妙回應道:按照唐朝慣例,戰勝第三名,才可以與第二名對弈,戰勝第二,方可與第一名者對弈。日本王子不由得嘆曰:“小國之一,不如大國第三!”從此放棄了挑戰中國圍棋手的想法。