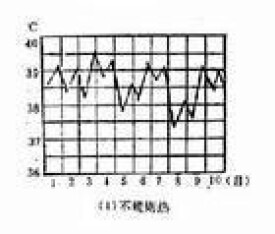

不規則熱

不規則熱

不規則熱,指發熱時體溫波動的範圍極不規則,持續時間也不一定,體溫曲線毫無規律。體溫常在38℃左右或波動於37~40℃之間。臨床可見於多種疾病,如上呼吸道感染、支原體肺炎、肺結核、胸膜炎、感染性心內膜炎、風濕熱、白血病等,亦可見於藥物或物理降溫之干擾。一般無需急於降溫,應查找發熱的原因,再酌情處理。

測量體溫

體溫超過37.4℃時,稱之為發熱。37.4~38℃為低熱,38.1~38.9℃為中度熱,39℃以上為高熱,臨床上常把41℃以上則稱之為超高熱。

不規則熱是臨床上最為多見的一種發熱類型,也是人體防禦疾病和適應內外環境溫度異常的一種代償性反應,對人體有利。但體溫過高,或者發熱持續時間過長則會對中樞神經和各系統造成損害。

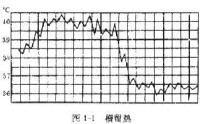

常見發熱類型曲線圖

多為高熱,體溫高低不等,發熱時可達39℃以上,晝夜變動範圍大於1℃,有時體溫可降至38℃以下,但最低溫度仍在正常體溫以上。常見於化膿性疾病、敗血症、嚴重肺結核、川畸病、晚期腫瘤、惡性組織細胞病等。

臨床出現惡寒或寒戰後,體溫驟升,可達39℃以上,持續數小時后降至正常或正常以下,間歇數小時至數日又如此反覆,稱周期性發熱。見於瘧疾,如間日瘧或三日瘧等。

體溫逐漸升高,數日後又逐漸降至低熱或正常溫度,經數日後又逐漸上升,如此反覆發作,體溫曲線呈波浪型,見於布氏桿菌病。

一般無需針對不規則熱進行特別處理,應查找引起發熱的原因,明確診斷,再選擇合適的方法治療疾病。若體溫超過39℃以上,可酌情物理降溫或藥物降溫。