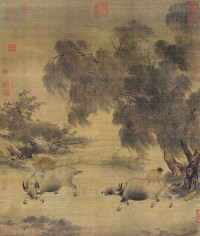

風雨歸牧圖

風雨歸牧圖

《風雨歸牧圖》是南宋畫家李迪創作的一幅立軸、絹本淡設色畫,現藏於台北故宮博物院。

《風雨歸牧圖》描繪的是兩個牧童趕牛歸家的場景,整個畫面勾點結合,濃淡相濟,層次豐富,朦朦朧朧,帶來了鳳雨欲來,細霧先到的清潤之感。

風雨歸牧圖

兩宋時代,由於政治、經濟、文化的發展,再加上皇帝身體力行的倡導,繪畫藝術得以空前繁榮。無論就題材廣度的開拓,還是表現技巧的成熟,都較已往有了很大程度的提高。名山大川、草木蟲魚得以盡情揮寫民間風俗、鄉間野趣也得到充分表現。《風雨歸牧圖》就是這一時代的產物。

《風雨歸牧圖》是畫牛的畫作中常見的題材,但擅畫花鳥走獸面長於寫生的李迪,卻賦予這個傳統畫題以新的繪畫語言和深邃的表現意趣。畫家作筆精細,有工有寫,足見畫家描繪事物的功力。畫上一對水牛的背景是一片呈半橢圓形的溪水,溪岸左上是土丘坡腳,長滿亂草與矮樹叢,弧形溪邊錯落生長著蘆葦和水草。矮林枝葉向右傾斜,蘆葦和水草向右倒伏,形象地點出大風從左邊吹來。而溪岸右下是兩株向左、向溪心上空斜長的柳樹,與從左向右猛副的狂風形成對鑄。畫家運用娟秀精細而流暢的筆法、激奮躍動的線條和濃淡相濟的設色,不僅寫出了柳絲翻飛、蘆葦傾倒的情狀,更渲染出一片天色相接的空濛,使一場狂風驟雨即將來臨的氣勢躍然紙上,令觀者似感觸到空氣中雨意昂然的清潤。畫上天色昏蒙,風用雨驟起,水波奔酒,柳枝搖曳,落葉在疾風中狂舞。畫家一開始即致力於渲染風雨氣氛,為成功。稍遠處,兩個身披衣、騎著水牛的牧童,迎著風雨,匆匆踏上歸家的路程。一牧童俯身前傾,在風中右手扶笠,左肋緊夾牛鞭;另一牧童爬在牛背上轉身向後,正要撿取被風吹落的斗笠。兩個童子的神態、姿勢,如生。兩條水牛牛,一前一後而行。在前面的大牛,轉首回視,如喚似催;在後的小牛,哞哞有聲,急步趕上。兩牛奔走的姿勢頗有韻致。八隻牛蹄有起有落,或停或驅,極富於變化,足見畫家觀察之深入精微。此外,牛的形體表現,用筆深厚柔切,更兼以蒼潤的濃淡墨色,把蹄角、毛皮、骨肉的質感特徵和肌膚的凹凸起伏天然染出。

作品在表現兩牧童的體勢及與兩水牛關係時也有獨到之處:牧童身披霞衣,正急匆匆地頂風牛歸去;兩牛體勢豪放,腰圓臂肥,四蹄勁健。前邊牧童扶住斗笠、挾緊牛鞭,彎腰伏向牛背,催牛疾奔,而胯下水牛卻幕地停蹄回首,似在在呼喚後面的水牛快跟上。後面的牧童因斗笠被一陣狂風吹落樹旁,轉身向後爬在奔跑著的牛背上,欲下不能,欲罷不甘,正猶豫地盯著斗笠。這一靜一動、一向前伏一向後爬的體勢形成了強烈對比,讓人忍俊不禁。

此畫的另一高妙之處,在於風雨中草本的描寫。畫幅右面,幾乎全是柳葉,處理不好易陷平板單調。畫家舒胸敞懷,奮筆揮酒,胞底如起風雨。線如風聲,色似雨滴,讓乾濕濃淡自然暈化。柳葉顯得繁而不亂,密而不堵,一股空靈之氣透出筆墨之外。柳葉之間,散見諸多枝條,縱橫曲直,穿插復疊,甚得筆韻。至於畫幅下半部矮木蘆草,筆法更見輕捷俊逸疏疏密密,長長短短,隨機化出,而無刻意經營的痕迹。

中國美術學院藝術人文學院教授毛建波:李迪《風雨歸牧圖》描繪風兩驟起之時,兩位牧童披戴笠,匆匆趕牛回家的情景。題材雖小,而內涵豐富,刻畫入神。(《中國美術名作鑒賞辭典》)

畫上鈐有明初“典禮紀察司印”半印及清內府鑒藏印,可知歷經明代朱棡、清代內府收藏,《石渠寶笈三編》著錄,現收藏於台北故宮博物院。

2013年11月14日,“絕對經典——中國書畫複製精品展”在河北省保定市當代美術館開幕,《風雨歸牧圖》複製品在當中展出。

李迪,南宋畫家。河陽(今河南孟州)人。供職於孝宗趙存、光宗趙惇、寧宗趙擴三朝朝畫院。擅花鳥、竹石、走獸,長於寫生。論者說他畫鳩,“作寒冷狀,精俊如生”;畫鴒,“翹欲起”。樹石畫法近崔白、李唐間。亦作山水小景,不如花鳥精工,但汪麗玉說他畫山水本領並不下於花鳥。傳世作品有《清風雙鶴圖》、《雪樹寒禽圖》、《鷹窺雉圖》(一名《楓鷹雉雞圖》或《鷹雉圖》)等。