共找到2條詞條名為白雲岩景區的結果 展開

- 浙江省麗水市景區

- 湖南省新邵縣景區

白雲岩景區

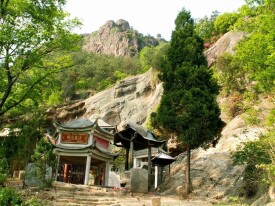

湖南省新邵縣景區

湖南省級文物重點保護單位。座落在新邵縣巨口鋪鎮白雲鋪村。白雲岩古建築群由妙音寺、毗廬寺、慈壽寺(已毀,無存)、牧雲寺、關龍亭、會仙橋等組成。

湖南省級文物重點保護單位。座落在新邵縣巨口鋪鎮白雲鋪村,距S217兩公里,始建於南宋寶佑年間,續建於明清。舊時古木隱障,不見天日,故名“白雲樵隱”,為寶慶十二景之一。清道光《寶慶府志》記載:“宋寶佑年間(1253~1258),僧寶鑒披荊斬棘入此山中,睹石像宛然,知因緣所在,盤坐其中,不食不語,後有采樵者見之,感其神異,乃設供養,始開此洞,后僧坐化其中”。成為白雲岩佛地始祖,爾後香火不斷。每年農曆二月十九日、六月十九日、九月十九日,全國各地前來拜佛祈福的香客絡繹不絕。白雲岩古建築群由妙音寺、毗廬寺、慈壽寺(已毀,無存)、牧雲寺、關龍亭、會仙橋等組成。

舊稱“雲岩古剎”,又名白雲庵,因其位置最高,故又稱“頂庵”。有正殿、牌樓、左齋舍、右禪房、鐘鼓二亭等建築。建築面積870平方米。庵在穹形岩洞內,洞高6米余,寬約16米,庵門與岩口相齊,門楣上有“恰似普陀”四個金字,兩旁有對聯:“雲郁山峨,雲是山,山是雲,雲捲雲舒山自在;風清洞古,風生洞,洞生風,風噓風吸洞無心”。殿中觀音端坐,兩旁書寫著:“雲飛鶴舞真佛地,岩清龍吟似普陀”的對聯。據明代高僧大錯(錢邦芑)在遊記中記載,洞壁有天然的普陀像,系鍾乳凝結而成,“眉目、手足畢具”。佛龕後有寶鑒禪師墓,其上方有龍口泉,水清冽,供寺僧及遊客飲用。

處各寺的中部,故又稱“中庵”,建築面積972平方米,明末名僧懷素建。有佛殿、玄堂、齋堂、僧房、佛像數十尊,山門有“十方”二字,兩旁有石刻對聯:“慈光普照惠黎庶,甘露遍施渡眾生”。1967年佛像被毀,玄堂被拆,1986年由民間募資修復。庵外有曉松法師墓塔,葬於清道光十七年(1837),墓塔上刻一對聯:“目觀千裡外,身舉九霄中”。

始建於明清之際,相傳為某豪門女香客所建,原有正殿、禪堂、齋舍、山門等。舊時因寺內常種鮮花,故又稱“花庵”。正殿面闊三間,進深二間,前出廊,單檐懸山頂。明間為穿斗式木結構,進深七柱落地,兩山及后牆以青磚砌築。明間設佛堂,頂部井口天花,按縱橫方向各分為八小格,象徵“八八六十四卦”;其中三大格各佔四小格,實分五十五格,每格以略小於邊長的尺寸為直徑繪圓圈,三大格圓圈內分別繪雙人卦圖、雙龍圖、雙鳳圖等,其他各小格圓圈內彩繪各式人物、花草、禽獸圖,井口四角彩繪蝙蝠及花草圖案,其繪工細膩,圖案精美。

建於宋明之際,為飛檐翹角的木結構建築,1967年被拆毀,石龍墜於溪澗中,1981年復修。

又名步月橋。相傳乃八仙雲遊會集之地。建於宋明之際,為飛檐翹角的木結構建築,六十年代遭到部分破壞,1981年復修。