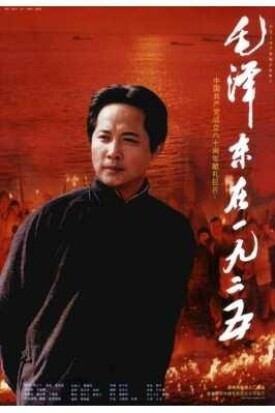

毛澤東在1925

毛澤東在1925

電影《毛澤東在1925》是一部由張金標導演,顏梅魁編劇,王霙、王慧涓(涓子)、李維民、張小波、陳大偉等主演的歷史故事片,該影片為紀念建黨八十周年攝製,於2001年6月5日上映。

影片講述毛澤東同志1925年回家鄉韶山開辦農民夜校,建立黨的農村基層組織,發動農民運動,探索中國革命發展道路的故事。

毛澤東在1925

| 角色 | 演員 |

| 毛澤東 | 王霙 |

| 楊開慧 | 王慧涓(涓子) |

| 毛澤民 | 李維民 |

| 鍾志申 | 陳大偉 |

| 毛福軒 | 張小波 |

| 龐叔侃 | 陳創 |

| 李耿侯 | 王鳴 |

| 毛新枚 | 田雨 |

| 王淑蘭 | 邵曉薇 |

| 毛棠圃 | 叢志軍 |

| 成胥生 | 劉永驥 |

| 李漱清 | 譚達輝 |

| 唐默齋 | 吳有才 |

| 毛岸英 | 劉軒宇 |

(參考資料來源)

(參考資料來源)

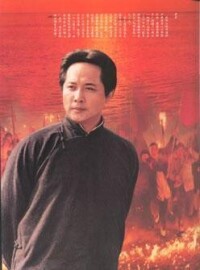

毛澤東在1925 | 毛澤東 演員 王霙 1925年春,時任中共中央宣傳部部長的毛澤東從上海回到家鄉湖南韶山,他以吃春飯的方式在貧苦農民中發現積極分子,他與農民積極分子們先辦起了農民夜校。毛澤東團結農民用合法手段改選掉了教育會原來的會長,通過鬥爭成立了中國共產黨韶山特別支部。他向黨中央提出,應該重視開展農民運動。1925年秋天,毛澤東離開韶山前往廣州,籌辦農民運動講習所。 |

毛澤東在1925 | 楊開慧 演員 王慧涓/涓子 毛澤東的妻子。楊開慧從長沙回到家鄉韶山沖后,像在長沙開辦工人夜校那樣,為鄉親們上了一堂他們從來也沒聽過的文化課。楊開慧帶領婦女們喊出:男女平等、打倒封建! |

毛澤民 演員 李維民 毛澤東的弟弟。跟隨毛澤東一家從長沙回到家鄉韶山沖,支持並隨兄毛澤東開展農民運動。 | |

鍾志申 演員 陳大偉 “韶山五傑”之一,跟毛澤東一起長大的同學,是個鐵匠。使用火牛對付武裝的族丁,后加入中國共產黨。一九二八年因叛徒出賣被捕,在長沙識字嶺英勇就義,時年35歲。 | |

毛澤東在1925 | 毛福軒 演員 張小波 “韶山五傑”之一,韶山沖第一個黨員。在毛澤東的領導下,帶領以農協會會員為骨幹的鄉民們借“求雨”,截獲運糧船,平放糧,再次沉重打擊了地主豪紳。一九三三年因叛徒出賣,在南京雨花台英勇就義,時年36歲。 |

龐叔侃 演員 陳創 “韶山五傑”之一,一介書生。一九二七年奉調安源途中被捕,在湘潭十七總英勇就義,時年22歲。 | |

毛澤東在1925 | 李耿侯 演員 王鳴 “韶山五傑”之一,毛澤東老師李漱清的兒子李耿侯,一九二八年在開闢井岡山革命根據地的戰鬥中犧牲,時年39歲。 |

毛新枚 演員 田雨 “韶山五傑”之一,毛新枚打死了族長家的狗,被逼為狗送葬戴孝並無償做長工五年。一九二七年因劣坤告密被捕,在湘鄉硯池坪英勇就義,時年41歲。 | |

王淑蘭 演員 邵曉薇 毛澤民的妻子,作為一家的女主人,持家料理家務后,投身農民運動。 |

(參考資料來源)

| 序號 | 歌曲 | 名稱 |

| 1 | 插曲 | 只盼哪天出太陽 |

| 2 | 插曲 | 老子做田崽享福 |

| 3 | 片尾曲 | 誰主沉浮 |

(參考資料來源)

1、拍毛澤東在寒江中游泳這場戲時正好是冬天,零下一攝氏度的湘水,伸只手進去也會打個寒噤。開拍之前王霙猛喝了一杯酒,先給自已預熱了一把,然後從船頭一猛子扎了下去,結果一跳下去頭就暈了。

2、拍吃春飯時,族長來了,一時話不投機,鍾智申一拍桌子,起身道:“我拉屎去。”民李耿侯也是一摔碗,轉身就往外走。

3、拍舞火龍的場面很大,組織了上千名群眾來圍觀,天又下著雨,場面有點亂,當龍頭龍腰舞得正帶勁,不料龍尾卻掉到水坑裡去了。這樣一次次重來,舞龍舞得特艱難,鞋子在雨泥里濕濕沓沓,王霙說:“光我的鞋就換了四五雙!”

| 序號 | 獎項 | 年份 |

| 1 | 第二十一屆金雞獎最佳故事片獎 | 2001年10月 |

| 2 | 第八屆中國電影華表獎榮獲優秀故事片獎 | 2002年09月 |

| 3 | 第八屆中國電影華表獎榮獲優秀男演員獎(王霙) | 2002年09月 |

在該片創作中做了一些有意的探索,把探索歸結成一個字——火。首先是人物要火。毛澤東從上海回鄉養病,在韶山207天里,帶著火一樣的熱情,建立起韶山第一個黨支部,播下的革命火種。影片《毛澤東在1925》作為向黨八十華誕獻禮的影片,理所當然的把戲的重點放在建立農村基層黨支部上。無論從編織故事,還是設置人物都緊緊扣住建立中共黨支部這一主題。第二是場面要火。影片設置了諸如“祭火”、“送葬”、“吃 春飯”、“游城”、“耍龍求雨”等原始荒蠻、具有濃郁地域色彩的火爆的群眾場面。

2001年6月5日,瀟湘電影製片廠拍攝的以一代偉人毛澤東在1925年的一段革命實踐為題材的故事片———《毛澤東在1925》在湖南大劇院首映。

影片《毛澤東在1925》充滿了偉大的革命浪漫主義色彩,再現了睿智幽默、充滿豪情的青年毛澤東的形象和共產黨人開天闢地、敢為人先的英雄主義氣概。此片在創作中圍繞“火”字作文章,讓觀眾耳目一新。首先是人物火,風華正茂的毛澤東、楊開慧和他們的幾個農民兄弟都充滿了撲面而來的昂揚和熱烈。第二是場面火,影片中充滿了各種各樣的燈火、塘火、篝火、煙火、火把……整個片子的影調也是火紅的。鏡頭的運動,演員的表演節奏等都體現著火的跳躍。(人民網評)

電影《毛澤東在1925》不因循前人所表現過的內容,將敘事的視點定位在一個不同以往的歷史時期內,集中表現了毛澤東早年的革命生涯。(網易娛樂評)

影片《毛澤東在1925》力圖通過再現七十多年前發生在南方紅土地上的一幅幅波瀾壯闊的農民運動歷史畫卷,塑造一個心憂天下、勇於探索、睿智幽默的青年毛澤東形象和以韶山“五傑”為代表的鮮活的農民群像。(電影雜誌評)

電影《毛澤東在1925》在思想開掘、角度切入、人物塑造、表現手法上的成功創新,填補了毛澤東在1925年領導家鄉農民運動這段歷史在銀幕上的空白,再現了一個風華正茂、揮斥方遒的青年毛澤東形象。這部影片人物形象豐滿,節奏明快流暢,富於時代特色和湖南民俗風情,具有很強的思想性和藝術性,是一部現實主義和浪漫主義創作風格相結合的優秀影片。(光明日報評)

影片《毛澤東在1925》揭示了一段為許多人所忽視,特別影視沒有涉足的一段歷史。影片力求從電影的本體入手,大力增強視聽語言的感染力與衝擊力,不在影片中直觀地加入政治與道德評價,而是努力以藝術形象直接呈現人物與事件本身,讓觀眾在想象性的自我體驗中,實現影片所承載的意識形態功能,從而滿足觀眾的英雄主義、愛國主義審美情結。(當代電影評)

影片以革命的浪漫主義和革命的現實主義相結合的手法,把人們帶到了1925年中國特殊的歷史時期,影片以豐富的影像語言,來表現重大革命歷史題材,不僅展現了電影藝術對重大革命歷史題材把握的成熟,也填補了對於1925年這一特殊歷史時期的表現空白。(人民日報海外版評)

本片為紀念中國共產黨建黨80周年而作,毛澤東這段歷史在中國共產黨的發展史上佔有重要位置,作為剛剛誕生四年的中國共產黨,試圖探索出一條發展壯大的革命道路,對毛澤東本人來講,也是他的思想產生飛躍的一段關鍵時期。(當代電影評)

首先是革命之火。縱觀該片,使觀眾深切地感受到,如果覺醒的民眾是乾柴,那麼毛澤東便是那革命的播火人。其次是藝術之火。影片不僅有著成功的思想性,其藝術性也有許多閃光的獨到之處。細心的觀眾可以感到,銀幕上從始至終燃燒著各種各樣的火:燈火、爐火、篝火、煙火、塘火、火把等等。而每一次火的出現大都寓意著一層深刻的含意。(電視評介評)