大迎

大迎

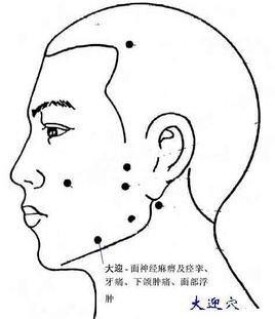

大迎,經穴名。出《素問·氣穴論》。別名髓孔。屬足陽明胃經。在面部,下頜角前方咬肌附著部前緣,當面動脈搏動處。布有面神經及頰神經,前方有面動、靜脈通過。主治齒痛,頰腫,牙關緊閉,口,及面神經麻痹,腮腺炎等。斜刺0.3-0.5寸,或沿皮刺0.5-1寸,避開血管。艾條灸3-5分鐘。

● Dàyíng ST5

● 來源:《素問·氣穴論》

● 別名:髓孔

● 歸經:足陽明胃經

● 功效:祛風活絡,消腫止痛

● 大,大小之大;迎,迎接、迎合之意。本穴在下頜角前下方(即大迎骨處),穴前有面動脈通過,按壓該穴指面有動脈搏動沖感,故名。

● 在面部,下頜角前方,咬肌附著部的前緣凹陷中,面動脈搏動處。

●

●

● 閉口,咬牙,沿嘴角向耳邊摸索,可找到隆起的咬肌,咬肌前緣與下頜骨的交點處,可摸到有搏動感,即為此穴。

●

● 正坐,閉口鼓氣,下頜角前下方可觸到溝型凹陷,此處可以觸到面動脈的搏動,即是此穴。

●

簡便取穴是臨床上常用的一種取穴方法,是長期臨床經驗總結的方法,操作簡便,便於記憶。一般情況下,簡便取穴的方法只適合日常按摩、拔罐、艾灸等養生防病時運用。如果使用穴位進行疾病的治療,則需要使用精準取穴。

● 咬肌附著部前緣。

● 前方有面動脈、面靜脈。

● 布有面神經分支及頰神經。

● 口唇疾病,例如口喎、牙關緊閉、牙痛、唇吻瞤動。

● 局部疾病,例如頰腫、面腫、面痛、面神經麻痹、面肌痙攣、腮腺炎、三叉神經痛。

● 頸部疾病,例如瘰癧、頸痛。

● 直刺0.2~0.4寸,或避開動脈或者向地倉方向針刺。

● 可灸。

● 指壓按摩:用指腹按揉,每次1~3分鐘。

● 灸法:艾條懸灸10~20分鐘。

● 《素問·氣穴論》:上關二穴,大迎二穴,下關二穴。

● 《百症賦》:目眩兮,顴髎、大迎。

● 《針灸大成·卷六》:風痙。口噤不開,唇吻瞤動,口喎,齒齲痛,數欠氣,風壅面浮腫,目痛不得閉,取大迎。

● 配地倉、頰車,治口角喎斜、牙痛、面腫。

● 配下關、合谷、人中、頰車,治牙關緊閉。

● 配顴髎,治目眩。

● 配臂臑、五里,治頸瘰癧。

● [1] 孫國傑。針灸學.2版。北京:人民衛生出版社,2011.

● [2] 解秸萍,程凱。北京中醫藥大學針灸取穴特色技法詳解。北京:中國中醫藥出版社,2017.

● [3] 王靜。超簡單快速取穴。北京:化學工業出版社,2011.

● [4] 劉乃剛。超簡單取穴不出錯。南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2012.

● [5] 劉乃剛。精準取穴不出錯. 南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2018.

● [6] 郭長青。人體經絡穴位使用大圖冊。北京:中國醫藥科技出版社,2016.