奧陌陌

已知的第一顆經過太陽系的星際天體

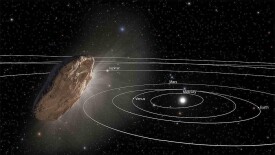

奧陌陌(ʻOumuamua,別名C/2017 U1(PANSTARRS)、A/2017 U1、1l/2017 U1)是已知的第一顆經過太陽系的星際天體。ʻOumuamua在夏威夷語中意為“偵查兵”或“信使”。2017年10月19日,被科學家們發現。ʻOumuamua直徑在百米級,以每秒26公里左右的速度從天琴座方向衝進太陽系,近乎與黃道面垂直。呈現一個雪茄狀,大約長400米,寬40米,顏色偏紅,具有固態表面,但是不能區分或岩石或金屬構成。是人類首次在太陽系內發現系外天體。

依據最初兩個星期的觀測,奧陌陌的軌道離心率是1.1922±0.00268,是在已知在太陽系內天體最高的;之前的紀錄是C/1980 E1的1.057。以如此高的離心率進入,顯示它必然是一顆星際天體,會不受太陽引力的約束,以高離心率離開太陽系。

2017年11月6日,被國際天文聯合會命名為1I/ʻOumuamua。

作為首次發現的這種源自太陽系外的天體,不管是科學家還是大眾,都是非常的興奮。那麼首先遇到的問題就是如何來命名這個天體?根據它的發現時間和類別,它被國際天文學聯合會(Internatioanl Astronomical Union)給予了一個永久的科學名字1I/2017 U1,“1I”中的字母I代表了星際天體,1是此類天體中的第一個。當然,在大眾傳播的過程當中,昵稱往往更容易為大眾所記住,所以除科學名稱之外,作為此天體的發現者,泛星計劃望遠鏡的科學家們利用夏威夷當地的土語命名它為“Oumuamua”,意味著“第一位來自遠方的使者”。

3張

3張奧陌陌

儘管此天體被美國科學家所發現,因為它奇特的形狀,以及它起源於太陽系外,因此也是引起了很多中國媒體和大眾的關注,當然也引起了全國科學技術名詞審定委員會天文學名詞審定委員會(簡稱名詞委)一些委員的興趣。名詞委的委員們注意到,因為還沒有標準的中文名,國內媒體在報道的時候,很多都用了英文“Oumuamua”的意譯版,直接翻譯成“遠方信使”或者其他類似的名稱。為了更好的傳播,名詞委的部分老師建議儘快確定此天體的標準中文翻譯。在此建議之上,考慮到其原來的名字含義,很多委員提出自己的建議和理由。比如有委員提出“青鳥星”,也有委員提出“遠方信使”,還有“遠方客”“星際來客”“遠遊星”“訪客星”等等。同為名詞委委員的陳學雷老師另闢蹊徑,建議可以音譯,翻譯成“奧陌陌”星:一方面可以保留此星原有的命名特色,另外一個方面,此名字的含義和原意也有符合,“奧”有神秘莫測之意,“陌”意味著遠方的信使。在此中文名提出之後,得到了絕大多數委員的贊同和支持。最後天文學名詞委員會就公布“奧陌陌”為“第一個系外天體”的中文名稱。

2017年10月19日,當泛星巡天望遠鏡發現這位“不速之客”時,它距離地球0.2個天文單位,大約3000萬公里。一開始,科學家們認為這是顆彗星。

3張

3張奧陌陌

2017年10月25日,位於智利的甚大望遠鏡(VLT)拍攝照片顯示,Oumuamua並不具備“彗發”,因此並非主體由冰塊構成的彗星,而是由岩石構成的小行星。這意味著,Oumuamua誕生於母星系的冰線之內。

2017年11月6日,國際天文聯合會將該小天體命名為1I/ʻOumuamua。I是專為它新設的星體編號,意為星際天體(Interstellar object)。

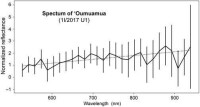

呈現一個雪茄狀,大約長400米,寬40米,顏色偏紅,具有固態表面,但是不能區分或岩石或金屬構成。

3張

3張Oumuamua光譜

Oumuamua直徑在百米級,以每秒26公里左右的速度從天琴座方向衝進太陽系,近乎與黃道面垂直。且速度遠超太陽系內的小天體。

按照現有的觀測和計算結果,此天體在2017年的9月9日達到了近日點,在以大約每秒四十公里的速度離開太陽系。在11月1日,經過了火星軌道上空。因為此天體很小很暗,對於此天體的觀測將持續到12月中旬左右,在此之後,因為太暗的緣故,即使使用地球上最大口徑的望遠鏡,也很難再觀測到了。

在只受引力的影響時,小行星會嚴格遵循由引力計算出的軌跡運行。但觀測到的數據表明,直到2018年1月2日,奧陌陌的位置與計算出的軌道存在4萬公里的偏差(2018年5月3日差值達到10萬公里)。因此需要加入一個非引力加速度來解釋其運行軌跡。如果僅僅受到萬有引力的作用,其軌道應該如圖(奧陌陌受力觀測)中紅線位置所示,實際觀測到的卻是藍線。

科學家計算出奧陌陌的非引力加速度在已知的彗星里也顯得突出,即便其沒有被觀測到類似彗星噴射物質的特徵。

3張

3張奧陌陌

Oumuamua可能來自太陽系附近的一個恆星團,距離地球大約163至277光年。Oumuamua可能是從某個年輕恆星的原行星盤中形成,然後在4000萬年前被一顆行星驅逐出來,彈射速度大約為1至2千米/秒。在分析了歐洲航天局(ESA)蓋亞任務的恆星數據之後,天文學家推測,這片區域被認為是位於船底座-天鴿座星協(比星團更為稀疏的恆星群),可能是杜鵑座-時鐘座星協中的大規模恆星形成活動的一部分。根據分析,把這個天體驅逐出來的行星可能是一個超級地球,也可能是質量為地球20至30倍的氣態巨行星。

奧陌陌可能是被原行星系統中恆星的潮汐作用撕碎並甩出的碎片,數值模擬結果首次全面系統地復現了奧陌陌的所有特徵。

哈佛大學天文系系主任、Frank B. Baird Jr.講席教授Avi Loeb和他的博士后Shmuel Bialy發表的一篇論文提出,它有可能是“一艘人工製造的光帆飛行器”。也有科學家對這種假設表示反對,並提出其非引力加速度是由物質噴射產生。

英國《自然·天文學》雜誌2020年4月10日發表的一項研究指出,“星際訪客”奧陌陌是一個行星天體的碎塊,這個行星天體可能因為靠著寄主星太近,被寄主星的潮汐力撕裂。這一發現或能解釋奧陌陌的一些獨有特性,包括其不尋常的扁長外形,缺乏霧狀的彗發,以及在飛掠太陽時所受到的非引力。

Oumuamua不僅帶來了原生星系的蛛絲馬跡,也讓人類對它穿行過的星際環境有了更多認知。