安子嶺村

河北省武安市冶陶鎮下轄村

安徠子嶺村位於邯鄲轄區武安市城區西南29公里處的冶陶鎮山峰南部,總佔地面積約10000平方米左右;山寨在村西鳳凰山山巔,是明朝時期駐兵躲避匪患所建。安子嶺村屬武安市冶陶鎮管轄,是武安市西南的低山丘陵地區。

據《武安縣誌》記載:安子嶺村始建於明朝洪武年以前,該村初有吳姓人氏來此墾荒定居,后歷經一百多年到明弘治年間,這裡已發展為一個有三百多戶人家的自然村,並開始築寨、建村落。至明朝萬曆、天啟年間,由於遷來者增多,形成為村落。因該村前有一嶺似馬鞍形,故取村名鞍子嶺。因“鞍”與“安”同音,后演變為安子嶺。

安子嶺村屬武安市西南邊境經濟欠發達地區,西南和涉縣、磁縣交界,群山環繞、溝壑交錯。出冶陶村向南,沿著彎彎曲曲的盤山小路,蜿蜒而上,便到達這一古老山村。

安子嶺村

安子嶺村

安子嶺由古村落和古山寨兩部分組成。山下是安子嶺古村落,山上則是安子嶺古山寨。古村落和古山寨自然地融為一體,唇齒相連。這裡山崗綿延,多山地和梯田。古村落由廟宇、民宅、街樓、古池塘組成,由於村莊逐漸擴大,現已被圍在村西南一帶,總佔地面積約10000平方米左右,約佔村總面積的四分之一。山寨在村西鳳凰山山巔。安子嶺村屬武安市冶陶鎮管轄,是武安市西南的低山丘陵地區。

安子嶺村

安子嶺村

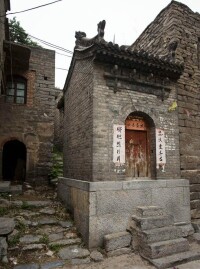

安子嶺村原來是一個廟宇成群的古村,當年村中曾建有菩薩殿、龍王廟、媧皇宮、關帝廟、山神廟、馬王廟、河神廟、土地廟等10餘座,形成了山山有林,林中有廟,山林相連,古廟成群,山、林、廟為一體的格局。如今,隨著歲月的洗禮,大自然的侵蝕,多數已不存在。但坐落在安子嶺街中心的菩薩殿,仍在向世人訴說著那段令人難以忘記的滄桑歷史。菩薩殿始建於明朝後期,佔地面積400多平方米。過去這個殿堂是周邊各村佛教活動的聖地。抗日戰爭時期,太行山區第一所高等學府——“抗高”就建在這座菩薩殿內,鄧小平政委站在殿前石階上,給抗高學生進行了激動人心的抗日動員報告。晉冀魯豫邊區政府進駐冶陶時,這座殿堂又成了大軍區駐安子嶺村部隊的主要活動場所。龍王廟始建於明朝弘治年間,古來就以香火鼎盛,在武安西部,特別是在周邊村莊影響很大,各地善男信女、文人雅士到此朝拜敬香,求葯除疾,抽籤問事,祈雨還願絡繹不絕,毀於文革的龍王廟,如今在武安市文物部門的支持下已復建如初。始建於明朝弘治年間的媧皇宮,則保留著清同治年間的重修碑,提示著人們不要忘記那悠悠的歷史歲月。在安子嶺古村落內,還有一處重要的古遺存,它是始建於明朝洪武年間、帶著歷史記憶的陰陽日月池(各一座)。自古以來安子嶺的人畜飲水全靠這兩個水池,傳說這兩座池也是安子嶺的風水池;此外還有吳家台舊址。這座至少已有700-800年歷史的吳家台舊址,是在安子嶺村未形成之前吳家祖先居住的地方。現存著很有代表性的石屋一座,整個石屋包括石炕、燈窯等,全是人工在一巨石上一錘一塹鑿成的。另外還保存有石臼、石灶等。此情此景,不能不讓人產生無限的遐思,這就是安子嶺的祖先們當年的生活環境和生活方式。

安子嶺村

歷史滄桑,世紀輪迴。近代安子嶺人為中國革命和社會主義建設繼續續寫著輝煌的歷史。晉冀魯豫邊區政府進駐冶陶時,安子嶺村駐紮了大軍區部分官兵,劉伯承、鄧小平等邊區政府領導不斷到安子嶺看望部隊官兵並指導工作。建國初,安子嶺又成為全武安縣為國家貢獻糧食最多的村莊之一。如今的安子嶺村以其建村歷史悠久、文化底蘊厚、歷史文化遺存豐富而成為遠近聞名的文化古村落。

安子嶺村

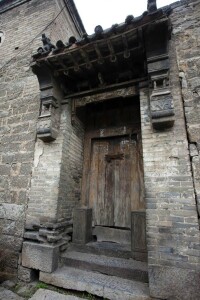

進入古村落,映入眼帘的是整個村莊的全石古建築群落,彎曲的古老石街巷,以及一座座樣式不同的古門樓和撲面而來的樸實的民風。據專家介紹,安子嶺古村落,呈不規則長方形,南北長約390米,東西寬280米。古村落主要為明、清至民國時期的全石古建築,古村落內現住人口130餘戶,500餘人口,占村總人口五分之一。目前能形成全石古建築群體的共有199戶,其中平房院69戶,瓦房院6座,瓦房樓院24座,平樓房院90座,其中有客位大廳的院6座。

安子嶺村

安子嶺村

街里還有石碾、石磨,三條主街道,無數個台階全是青石條、石板鋪成。安子嶺人世世代代繁衍生息在這個“石器時代”或“石頭世界里”。當記者漫步於古村落,靜心欣賞著一座座古石建築、造型各異的門樓、石頭的古街道和台階時,心中不時盪起遐想:如此大面積的全石古建築群落,在中國民間建築史上構築了一種獨特風格,這在中國北方應該實屬罕見!

安子嶺古山寨位於古村西南處。山寨位於山顛處,因山寨平面呈不規則長方形,形如雞冠,又名鳳凰寨。寨牆依山勢而建,最低處7.5米左右,最高處10餘米,全部採用當地青石,經粗略加土后干砌,牆上設垛口,共有三門。此山寨建於明代後期,是專為防止匪寇和戰亂的場所,保存非常完整。山寨有前後兩部分組成,前寨平面呈三角形,最寬處約30米,最窄10餘米,小頭朝北,東西寨牆成燕尾式包住后寨北牆。在東側尾部設一門寬4米,通過此門可以進入前寨。在山寨東牆下約200米處,存有民國時期的碑刻一通,碑文記載,任何人不準破壞寨牆周圍樹木和起士起石,如有建者重罰。此山寨保存完整,為邯鄲區域極為罕見的山寨遺存,是研究明末歷史的重要實物見證。

安子嶺村