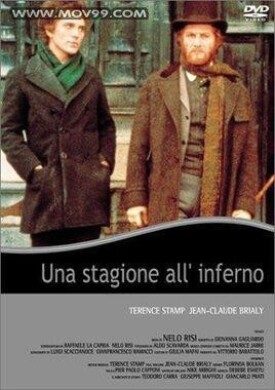

地獄的季節

1971年NeloRisi執導電影

《地獄的季節》是1971年上映的義大利劇情電影,NeloRisi執導,特倫斯·斯坦普主演。

《地獄的季節》講述了蘭波和維爾勒努的同性戀情,17歲的蘭波為了追求理想來到巴黎。由於他思想的和當時的文壇格格不入,蘭波放棄了做詩人的夢想,和維爾勒努分手,十年之後,蘭波去了非洲販賣槍支。

· · ·

· · ·

一個才情詩人的一生:關於蘭波和電影《地獄的季節》

東方網10月8日消息:並非是這部電影有多出色,而是那個輕狂又才情橫溢的詩人一直很吸引人。傳記片往往有局限,其實還原的可能幾乎是零。做到神似的傳記片已經稱得上成功的。

義大利導演來拍法國詩人,電影里講的也是義大利語,有點奇怪,導演耐羅·瑞斯也不是很有名。

天空有金黃色的帆船

蘭波的有些

詩歌非常沉靜———“天空有金黃色的帆船”,但他同時又寫出這樣的———“最終,租給我一間墳墓吧”,是在企求———如同他遠離歐洲,在一片陌生的地方像個無歸的人。

《地獄的季節》取自蘭波的著名的散文詩,是他早期的作品。在影片里可以看到他為母親念這組作品,在他住進髒亂的倉庫里。母親回頭就走,也就是整個社會在回頭。後來他寫出了《永別》這樣的詩歌———“我請求諒解/因為我用謊言養育了自己/然而竟沒有一隻友愛的手/去哪裡求救?”

影片里敘述到魏爾倫喝醉后開槍打傷了蘭波,蘭波從此做了一個漂泊者,在掙扎之後的遠走。歷史記載,蘭波生前並不知道———後來魏爾倫為他出版了詩集《彩圖》。

你看不到蘭波的生活有多少寧靜,不是舉槍反擊土著人強盜的襲擊,就是和土著首領討價還價。但他遠離著曾經熟悉的世界,遠離著熟悉的人,這是一般人所做不到的。儘管他會找到漂泊的一刻安寧,儘管人性的另一面也被蘭波因為極端反叛而故意為之,但他最後放棄了。只有懂得犧牲邊緣的苦水,才會在那對眼睛里露出一道悠長的眼神。影片結尾是最令人動容的,他要求黑奴把他馱到遠處———這是一種很絕望的乞求。他的腿患了嚴重的毛病,要被截肢。

後來發生了什麼?影片里什麼都沒交代,但我們記住了他的詩句———“躺在無年齡、無情感的陌生人中……我隨時可能死在這裡”。人生是孤立無援的,如果人性里有很多美好的東西,這個世界不會那樣自私與無聊,蘭波只是一個奮起反抗的人,但他的一生就被決定了。

詩歌精神在蘭波那個時代已經開始喪失,有這樣的鏡頭———一群很酸的詩人受到了蘭波的鄙視,就開始瘋狂攻擊,也就是說,他們的判斷力是建立在個人的好惡上的,帶著非常狹隘的世俗影響。詩歌是天然的衝動,血液里的激情與思索,而世俗的判斷的致命在於———身體肌肉衰退的人拚命阻止別人往前走。所以,很多天才在生前不得志,是因為周圍有很多庸才。蘭波如果沒有魏爾倫會怎麼樣?我們不可能把他們的決裂看成尼采與瓦格納式的關係,為友情而付出與離去,沒有比蘭波與魏爾倫之間的更有詩意的。

看關於詩人的電影,最好別去聯想現實世界,當作夢囈般的謳歌,如果這樣的電影是在讚美的話。

感覺野獸來襲的喜悅

一個不被世界所容的人,經常以自閉的狂喜戰勝著難以克服的困擾與絕望。蘭波,生前沒有什麼人承認。儘管和曾經的好友魏爾倫互相稱對方為———波德萊爾後的大詩人。

《地獄的季節》有重拍片———上個世紀90年代的《全蝕狂愛》,萊昂納多演得過於張揚的“新蘭波傳”。而《地獄的季節》通過回憶令我們看到了不同時間裡的蘭波,一個看上去很堅毅的行走在非洲沙漠上的槍支商人,一個很脆弱又放浪形骸的失敗的詩人,不斷地回憶,不斷地沉重,直到最後一刻才有釋放。

蘭波對魏爾倫說:“詩就是革命,改變整個世界”。他們之間的感情破裂———更多的也是人生態度上的。影片沒有在他們的關係上有更多鋪墊,有些蘭波不為詩歌圈接受的鏡頭。蘭波的傳奇是———後半生擱筆不寫(如果37歲的生命還能分前後半生的話),他後來的身份非常令人詫異:武器販子、咖啡出口商、攝影記者,還有勘探隊員……他周旋於部落首領與首領的女人之間,也許他更接近了炙熱的太陽。生命是那輪要落下去的太陽,蘭波在最接近太陽的地方打開著自己。

蘭波才氣橫溢,卻被一些委瑣的人逼走,影像更像油畫,平庸著,也剋制著,人生的艱難在影片里沒有裝下多少,而是一個嚴峻的男人在沙漠里的頑強與老練,然後鏡頭又搖回到年輕時代,像是生命在奔跑與遠離時的註腳。

詩歌,是生命的燃燒,至少在蘭波那裡是這樣。他無畏於傳統,無畏於一個死氣沉沉的世界。說世界,有時候是那樣空洞,它是由人組成的。戒律與規條、自由與真理、寬容與苛刻,蘭波是想衝破這一切的。但他被掐死在詩行里,當他行走在那些連枯樹都很難找到的地方,他嚮往的是什麼?是決然的驕傲,還是視生死於體外的放浪?

在蘭波經過的地平線上,一切會公平起來,它無需去刻意地迴避什麼,也無需等待著傷害遠去,那裡有著是某種生存的規則,蘭波只適合這樣的規則,因為他直接拿起了自衛的槍。人性裡面有很多不可理喻的東西,每個人都想著維護自己,都想著邁過道德的怯懦,都想著抓住愛。

蘭波是很少數的敢於直面的,導演好像很想強化蘭波在沙漠里的那段生活,看一個幾近於非詩人形象的男人如何咆哮與逃過劫數,一個脆弱、敏感的人變成了一頭獅子。他曾經挑戰過,最後遠去了。

比起在人群里爭奪的那些人,蘭波很乾凈。乾淨得令人無比惋惜。

1870年3月蘭波完成的短詩《感覺》,是他在家鄉散步至郊外時一抒而就的。

“夏季藍色的黃昏,我踏著田間小徑,腿被麥尖刺得發癢,腳下踩著細密的野草:我夢想著,腳上感到一股清涼。讓小風沐浴我的光頭。

我不想講話,也不願思想:但無限之愛湧向我的靈魂,我要走向遠方,很遠很遠的地方,像個流浪兒,和大自然一起幸福得如同和一個女人為伴。”

前半部分是對自然風景的描寫,後半部分是對個人感受的抒發。在這裡詩人表達了對美麗事物的熱愛和自然魅力的獨特感受。蘭波的視角是敏銳的,他將自然的秀麗與視覺感受結合起來,彷彿預示著他獨特的詩歌體驗與語言天賦。在對自然的瞭望中感受到個人的孤寂,以及渴望觸摸和發現世界的強烈情感。遠方代表著不可知的事物,體內萌動著對未來的憧憬與渴望,“流浪兒”和“女人”代表了他的兩種觀念,一是在塵世中做個無所羈絆、無拘無束的自由之子,一是在擁抱和發現自然界的壯麗中做一個瑰麗的文明之子。

其後的長詩《奧菲利婭》即是蘭波獨特詩歌創作經驗的集中體現,奧菲利婭是莎士比亞戲劇《哈姆雷特》中哈的戀人,后因哈姆雷特被流放溺水而亡。蘭波在法語中找到這樣的意象來讚美她:“在黑暗和沉寂的漣漪中安寢著群星,皎潔的奧菲利婭像一朵大百合在飄動。”

“這就是一千多年來可憐的奧菲利婭,白色的幽靈,在黑色的長河中穿行。”

“啊,蒼白的奧菲利婭,你美如瑞雪,是的,孩子,你在洶湧的河中葬身!”

“詩人說你在星光下,來尋找你採集的花朵”

奧菲利婭是纖弱、柔美的化身,是黑夜意識的體現。詩人將她比為一朵皎潔的“大百合”,即是以素樸、潔凈的手筆來刻畫她的靈魂。”

詩人在對奧菲利婭靈魂的讚美中也看到了對自己未來的構想,即以幻想的精神將文明帶入一個新的進程,以對自由的愛情的捕捉來實踐他的茫茫精神之旅。