真菌性腸炎

真菌性腸炎

真菌性腸炎是指真菌感染腸道引起的炎症,屬於消化系統疾病,以白念珠菌感染為多。可發生於任何年齡,2歲以下嬰幼兒多見。本病是由真菌侵襲腸道各層,侵襲漿膜下層及腸系膜的小動脈和小靜脈,引起腸炎、潰瘍、壞死或穿孔。繼之出現感染中毒性休克、多器官功能障礙綜合征。臨床表現為腹瀉,糞便呈稀糊狀、水樣或豆腐渣樣,泡沫較多,帶有黏液,嚴重者可呈黏液血便或膿血便,排便每日3~15次不等,伴有腹痛、腹脹、低熱。本病治療除使用抗真菌藥物外,需兼顧去除發病誘因和伴隨疾病的治療。真菌性腸炎遷延不愈,會使患者營養不良、體質下降、抵抗力下降;還會引起鵝口瘡等疾病,影響患者的身心健康,甚至會危及生命。真菌性腸炎患者,如經過正規、專業的治療,預后良好。但真菌性腸炎屬於深部真菌感染,且許多患者存在基礎疾病,所以易遷延和反覆發作,治療難度增加,失治、誤治可能會危及患者生命。

● 消化內科或內科、兒科

● 真菌性腸炎的發生是人體和病原菌相互作用的結果。

● 某些原因導致的機體免疫功能低下,殺菌能力下降。

● 營養不良、早產兒等。

● 長期應用糖皮質激素、免疫抑製藥物、抗腫瘤藥物等。

● 老年人生理功能逐漸減退,器官逐漸萎縮,免疫力下降。

● 如細菌性痢疾、腸梗阻等,腸道黏膜的完整性被破壞,給真菌入侵創造了條件。

● 主要致病菌為白念珠菌,在組織內常呈菌絲體,不易被吞噬細胞所吞噬。

● 應用廣譜抗生素引起腸道菌群失調,條件致病性真菌過度生長,或腸道內手術增加感染機會。

● 真菌性腸炎的患者可出現很多不適癥狀。

● 患者可出現腹瀉,糞便呈稀糊狀、水樣或豆腐渣樣,泡沫較多且呈黃綠色,帶有黏液。

● 嚴重者可出現黏液血便或膿血便,排便每日3~15次不等。

● 伴有腹痛、腹脹、低熱,甚至嘔吐。

● 主要通過實驗室檢查來確診真菌性腸炎。

● 大便常規

● ● 具有診斷價值,但不容易確定菌種。

● 糞便培養

● ● 有助於致病菌的確診和菌種鑒定。

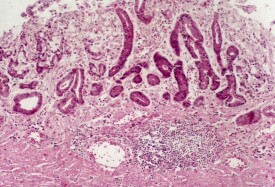

● 組織病理學檢查

● ● 對臨床診斷和病理學診斷仍不能確診的患者,做結腸鏡活檢。

● 免疫學診斷

● ● 檢測真菌循環抗原最具診斷意義,提示曾經感染,有助於病因的診斷。但對急性感染診斷價值不大,且常出現假陰性,應用範圍有限。

● 醫生診斷真菌性腸炎,主要依據病史、癥狀及實驗室檢查。

● 患兒多有長期應用廣譜抗生素、糖皮質激素、抗腫瘤藥物和免疫抑製劑史,以及大手術、輸血補液、導管或插管,或併發糖尿病、腫瘤及其他慢性消耗性疾病。

● 可出現腹瀉,糞便呈稀糊狀、水樣或豆腐渣樣,泡沫較多,帶有黏液,嚴重者可呈黏液血便或膿血便。可伴有腹痛、腹脹、低熱等癥狀。

● 糞便常規:鏡檢找到大量真菌菌絲和孢子。

● 糞便培養:大便培養出真菌。

● 組織病理學檢查:結腸鏡檢查可見腸黏膜糜爛、潰瘍,有白色偽膜附著。病理切片找到真菌菌絲和孢子。

● 霍亂、細菌性痢疾、阿米巴痢疾、傷寒與副傷寒、局限性腸炎、潰瘍性結腸炎、難辨梭菌性腸炎等都有腹瀉等腸道癥狀,單純從癥狀來看,很難與真菌性腸炎鑒別,一定要及時去醫院就診,請醫生進行檢查后明確診斷。

● 醫生可通過實驗室檢查作出明確診斷。

● 除使用抗真菌藥物外,需兼顧去除發病誘因和伴隨疾病的治療。

● 發現本病後,應停止使用抗生素。

● 卧床休息,消化道隔離

● 飲食保證足夠營養和熱量,補充B族維生素。

● 避免刺激性、多渣食物,防止誘發腸穿孔。

● 嚴重者可少量多次輸新鮮全血或血漿。

● 糾正電解質紊亂,維持酸鹼平衡。

● 調節腸道微生態,糾正菌群失調:如口服培菲康等益生菌。

● 忌用止瀉藥。

● 應足量應用抗真菌葯。

● 念珠菌性腸炎:使用制黴菌素、大蒜素、氟康唑、酮康唑。

● 毛黴菌性腸炎:首選兩性黴素B(靜脈滴注)與氟胞嘧啶(口服或靜脈滴注)聯合應用。

● 腹瀉、腹痛會給患者帶來各種不便。

● 患真菌性腸炎遷延不愈且愈后易複發,會使患者營養不良、抵抗力下降,嚴重影響患者的身心健康。

● 真菌性腸炎會引起許多併發症,如腸黏膜潰瘍、腸穿孔、腸壞死、感染性休克、多器官功能障礙綜合征等;甚至還會發展,形成感染性腹瀉、膿毒血症,或某些全身性播散性真菌疾病。

● 毛黴菌腸炎病情發展快,或腸穿孔導致腹膜炎,或侵入胃腸血管導致血行播散,病死率高。

● 真菌性腸炎治療后的效果與感染的細菌、病情的嚴重程度等因素有關。

● 真菌性腸炎患者經過積極、正規、專業的治療,能夠痊癒,預后良好。

● 真菌性腸炎屬於深部真菌感染,且許多患者存在基礎病,易遷延和反覆發作,治療難度增加,甚至危及患者生命。

● 毛黴菌腸炎病情發展快,或腸穿孔導致腹膜炎,或侵入胃腸血管導致血行播散,病死率高。

● 預防真菌性腸炎需要提高免疫力,防止真菌污染。

● 保持環境清潔衛生,通風良好和乾燥,防止真菌滋生。

● 糾正營養不良,積極治療各種慢性疾病和基礎疾病,提高機體免疫力。

● 避免長期濫用廣譜抗生素,防止真菌性醫院感染。

● 避免長期使用糖皮質激素、抗腫瘤藥物和免疫抑製劑。