陝西西府方言

陝西西府方言

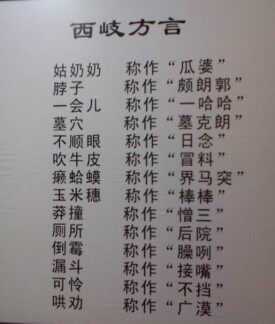

西府方言(West-fu Dialect in Shaanxi)屬關中方言,範圍包括寶雞市的三區九縣、咸陽部分地區以及甘肅東部,至今西府方言仍保留有古老濃重的口音,如下(xià,西府方言讀hà)、重(zhòng,西府方言讀cheng)、坐(zuò,西府方言讀cuo)、小(xiǎo,西府方言讀suī,同碎)、白(bái,西府方言讀péi)、豬(zhū,西府方言讀zhi,同彘)、如(rú,西府方言讀rí)、去(qù,西府方言讀qi)、拿(ná西府方言讀lá)、色(sè,西府方言讀sěi)等。

西府方言為周秦雅韻,陝西關中方言的一種,屬秦隴方言系,範圍包括寶雞市境內的三區九縣以及咸陽的部分地區,至今以陝西西府方言為代表的寶雞話仍保留有濃重的口音。

西府方言為陝西關中方言的一種,屬秦隴方言系,範圍包括寶雞市境內的四區八縣以及咸陽的部分地區。

也許您要問,在寶雞,大多數人不是都會說“西府方言”嗎?所以,需要強調的是,這裡的“西府方言”特指古漢語中遺存至今的“西府方言”。

兩個素不相識的寶雞人在外地相遇,一番介紹后發現對方竟與自己是老鄉,這一刻,想必他們要相擁而泣地說:“鄉黨啊,鄉黨!”這“鄉黨”一詞便由來已久。據我市長嶺中學高級語文教師、高中語文教研組長李文利介紹,“鄉”和“黨”都是我國古代的民戶編製。《漢書》記載,“五家為鄰,五鄰為里,四里為族,五族為黨,五黨為州,五州為鄉。”換算可得,五百戶是黨,一萬兩千五百戶是鄉。“鄉黨”制度用來管理農民、授田徵稅,這樣可以防止人口流動。兩千多年後,君主制度和農戶編製已經消失,但老百姓重鄉土人情的質樸卻伴著“鄉黨”的稱呼保留了下來。

岐山名吃臊子面中“臊子”一詞,也能在古漢語中尋得蹤跡。《水滸傳》第三回這樣寫道,“魯達坐下,道:‘奉著經略相公鈞旨,要十斤精肉,切做臊子,不要見半點肥的在上面。’”

不僅是字詞,古漢語中的一些語法也沿用至今。李文利繼續介紹說,曾有不少學生問她,肉夾饃何不名為“饃夾肉”。她對此的解釋是,寶雞人說話愛用疊詞,因此過去稱餅為“饃饃”,稱烙餅為“烙饃”,而在省略了古漢語中表處所的介詞“於”字后,“肉夾於饃”便簡化成“肉夾饃”了。

與普通話相比,西府方言音調有所變化:普通話發陰平的,西府話念輕聲;普通話發陽平的,西府話仍讀陽平;普通話發上聲的,西府話發去聲;普通話發去聲的,西府話發陰平。以上所說音調變化大略如此,但日常情況還會有一些特例。

西府方言於古漢語

許多藝術家學者(包括高建群)認為:陝西方言在古代叫雅言。(見近期報紙相關稿)這些“專家”沒有指明說“陝西方言”是指現代的陝西方言還是古代的陝西方言。但從語言環境中看,應當指現代的陝西方言,——其實,更準確地說應該是“關中方言”。

這種說法,從情感上看,愛鄉之心可鑒定;但從歷史知識角度來說,的確存在問題。

周秦漢唐時期,關中地區長期是中國政治、文化的中心,這個地方孕育了《詩經》、唐詩的關中方言作為“雅言”,官話,是毋庸置疑的。但,我們知道,唐末戰亂,五代更迭,兩宋孱弱,國度南移,關中自唐后就失去了全國政治文化中心的地位,在北宋是宋遼邊界,南宋更是金人領土。唐末,長安皇室、貴族以及上層文化精英為避戰火,紛紛南下,當然將所謂的“雅言”—關中方言也帶到了南方。據說,這就是現代客家人的組成分子之一。(待考)我就曾聽一位學者說過:杭州話是唐雅言。

而留下來的,多系引車賣漿的平頭百姓,保衛語言的意識本就淡薄,加上北方少數民族南下帶來的外來語的強勢入侵,“雅言”的純潔度有多少?再加上,經元、明、清幾百年,語言不斷吸收新的語彙,發展變化,今天的關中方言早已不等於漢唐雅言了。

至於說,方言中保留個別古漢語辭彙的現象,這幾乎在中國任何一種方言中都存在。(如小說《國畫》的作者王躍文就發現他的家鄉方言中有許多古漢語辭彙)因為,方言和書面語本身就是互相影響的,古代現代都是如此。詩經、史記等典籍作於陝西,有的作者就是陝西人當然這種現象就更多一點。

保護方言,建立方言角落,從弘揚地域文化的角度來說都應該大力提倡,但是,知識性的錯誤必須澄清。我們不能因方言戴了“雅言”的帽子,就保護,失去了漢唐的光輝就不理。這都不足取。