洛帶鎮

四川省成都市下轄鎮

洛帶鎮,隸屬於四川省成都市龍泉驛區,位於成都市東郊,面積42.65平方千米,常住人口24997人(2020年),下轄6個村、4個社區(2019年)。

洛帶鎮是西部客家第一鎮,常住客家人口達95%以上。客家文化是洛帶的獨特印記,是洛帶古鎮的靈魂與根基,為洛帶經濟發展起著牽引帶動、核心支撐作用。洛帶鎮是成都中法生態園、中德產業園的國際文化交流板塊,龍泉文化產業核心發展區。洛帶鎮西距成都市區18千米,南距國家級成都經濟技術開發區11千米,距離成渝高速陽光城入口3千米、雙流國際機場43千米,北距洪安火車站6千米。2016年,洛帶鎮地區生產總值實現26.6億元,景區接待遊客528.3萬人次,旅遊綜合收入10.56億元,城鎮居民人均收入35849元,農村居民人均收入24334元。洛帶鎮是國、省、市重要文化旅遊城鎮,支柱產業是特色文旅產業,年均遊客量保持在600萬人次以上,“十二五”期間實現文旅產業收入55億元。

洛帶鎮先後獲“全國重點鎮”、“中國歷史文化名鎮”、“中國民間文化藝術之鄉”、“全國版權示範園區”、“全國文明鎮”、“國家文化產業示範基地”、“最佳人氣名城古鎮”、“成都鄉村旅遊田園之星”、“國家級生態鄉鎮”、“國家級特色小鎮”、“中國鄉村旅遊創客示範基地”、“成都非遺特色小鎮”等稱號。2017年,被國家行政學院列為新型城鎮化下、文創旅遊發展的典型案例。

秦滅蜀置蜀郡,洛帶屬成都縣管轄。從秦至唐初,洛帶為驛道上的重要驛站。

相傳洛帶在三國時就已有街,名“萬福街”;后諸葛亮興市,更名為“萬景街”。

唐貞觀十七年(643年),分成都縣東置蜀縣,洛帶屬蜀縣。唐武則天久視元年(700年)分蜀縣廣都置東陽縣,洛帶隸屬東陽縣。

北宋皇祜年間(1049年-1054年)的《聖母堂記》里,稱“洛帶”為鎮。北宋熙寧七年(1074年)張溥所撰《靈泉縣瑞應院祈雨記》有載:“府之邑靈泉,而邑之鎮日洛帶”;北宋元豐年間(1078-1085年)編髮的全國性地理志書《元豐九域志》(卷七)明確記載成都府靈泉縣轄:“一十五鄉,洛帶、王店、小東陽三鎮”。

明洪武六年(1373年),洛帶隸屬簡陽縣。明末清初時期,移民運動和“湖廣填四川”的歷史使來自於異鄉的客家人在四川洛帶生根。

1955年,定名為洛帶區。

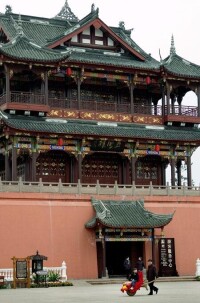

洛帶鎮風景

1976年,洛帶劃歸成都市龍泉驛區。

洛帶鎮,位於成都市東郊,西距成都市區18千米,南距國家級成都經濟技術開發區11千米,距離成渝高速陽光城入口3千米、雙流國際機場43千米,北距洪安火車站6千米,面積42.65平方千米。

洛帶鎮屬亞熱帶季風氣候,年平均氣溫16-17℃,冬無嚴寒、夏無酷暑,水質、空氣均達國家標準。

洛帶鎮林地面積22491畝,林地覆蓋率35.33%(丘陵地區林地覆蓋率55.6%),綠化率99.6%,退耕還林2222.4畝。

洛帶鎮轄3個居委會4個村委會,洛帶鎮人民政府駐府興街132號。

(一)居民委員會(3)

八角井社區·老街社區·長安街社區

(二)村民委員會(4)

柏楊村·岐山村·寶勝村·松橋村

| 統計用區劃代碼 | 城鄉分類代碼 | 名稱 |

| 510112102001 | 121 | 八角井社區居委會 |

| 510112102002 | 121 | 老街社區居委會 |

| 510112102003 | 121 | 長安街社區居委會 |

| 510112102004 | 121 | 菱角堰社區居委會 |

| 510112102200 | 220 | 松林村村委會 |

| 510112102201 | 220 | 柏楊村村委會 |

| 510112102203 | 220 | 岐山村村委會 |

| 510112102204 | 220 | 寶勝村村委會 |

| 510112102205 | 220 | 金龍村村委會 |

| 510112102206 | 220 | 新橋村村委會 |

2019年,洛帶鎮戶籍人口29408人。

2021年6月28日,龍泉驛區第七次全國人口普查公報公布,洛帶鎮常住人口24997人。

洛帶鎮是國、省、市重要文化旅遊城鎮,支柱產業是特色文旅產業,年均遊客量保持在600萬人次以上,“十二五”期間實現文旅產業收入55億元。2015年,洛帶鎮GDP突破25億元,文旅產業收入實現11億元,城鎮綜合實力位於四川省鄉鎮經濟發展綜合評價百強鄉鎮第八位,文旅產業綜合實力位列四川省前茅。

2016年,洛帶鎮地區生產總值實現26.6億元,景區接待遊客528.3萬人次,旅遊綜合收入10.56億元,城鎮居民人均收入35849元,農村居民人均收入24334元。

相傳洛帶在三國時就已有街,名“萬福街”。后諸葛亮興市,更名為‘‘萬景街”。“洛帶”原作“落帶”,其得名有兩個來源:其一,傳為三國時蜀太子劉禪在鎮上玩耍,為捉鯉魚而不慎將玉帶掉入鎮上一口八角井中而得名“落帶”;其二,因此地有一“天落之水狀如玉帶”之河,故稱“落帶”。后逐漸簡化約定俗成為“洛帶”。“洛帶”之名最早見於唐末五代人杜光庭《神仙感遇記》所載“成都洛帶人牟羽矣”,說明“洛帶”之名成於唐末以前。

洛帶鎮是西部客家第一鎮,常住客家人口達95%以上,是中國西部最大的客家古鎮,是四川客家聚集區的典型代表。明末清初,來自於異鄉的客家人在洛帶生了根,經曆數百年的繁衍生息,形成了獨特的客家風俗文化,洛帶古鎮保存著較完整的客家文化,古鎮及周圍的鄉民多為廣東移民的後裔,走入其間能感受到濃郁的客家傳統。客家文化是洛帶的獨特印記,是洛帶古鎮的靈魂與根基,為洛帶經濟發展起著牽引帶動、核心支撐作用。因此洛帶鎮又被世人稱之為“世界的洛帶、永遠的客家”,洛帶作為世界客屬第20屆懇親大會的核心分會場之一,確定了洛帶鎮在世界的客家文化地位。

洛帶古鎮有客家龍舞和客家婚俗、客家水龍節、東山客家話以及客家祭祖儀式等非物質文化遺產11項。

● 客家龍舞

客家龍舞是四川省非物質文化遺產,洛帶素有舞水龍祈雨的傳統,擁有男子龍、女子龍、娃娃龍等幾支專業水龍隊伍。

洛帶的客家龍舞以“劉家龍”為代表,其名得於參加舞龍的都是江西籍客家人中的劉氏家族人。劉氏家族人在洛帶鎮已經居住了14代300餘年之久,劉家吉慶節日在古鎮舞龍,也已有300多年的歷史了。劉家龍舞直接從中國古代龍舞發展而來,歷史悠久,家族內部傳承且一直沒有中斷,因此保存了較多的中國古代舞龍最原始的程序和古樸的儀式。

● 客家水龍節

客家水龍節是第五批四川省非物質文化遺產代表性項目。客家水龍節是一項有著悠久歷史傳承的民俗活動。古時,客家人即在每年夏季以舞水龍祈求雨水和豐收,相沿成習,后隨“湖廣填四川”帶到洛帶,並逐漸演變成今日的“客家水龍節”。洛帶“客家水龍節”自2001年舉辦以來,有著300餘年歷史的“劉家龍”,也在最初兩支男子龍隊基礎上,逐步增加了女子龍隊、娃娃龍隊和板凳龍隊。

洛帶的客家龍舞以“劉家龍”為代表,其名得於參加舞龍的都是江西籍客家人中的劉氏家族人。水龍九節,夏日伏旱,舞水龍是為祈雨。舞龍者皆赤裸上身,只穿一條短褲,上下騰挪;觀賞者用水槍、水盆潑射龍,前後追堵。客家人以水為財,潑得越濕,人越旺財,舞者和觀者攻防進退,劉家龍也成為客家文化中具吸引力的一項活動。

洛帶鎮有全國重點文物保護單位“四大會館”等明清客家建築群50餘萬平方米,四川客家家風館等各類客家展館祠堂50餘個。

洛帶會館(廣東會館、江西會館、湖廣會館、川北會館)是第六批全國重點文物保護單位,是一部濃縮了的客家移民史,極具歷史、建築、文化、科學價值,體現了移民文化的豐富、演繹了古典建築的多彩

廣東會館又稱南華宮,由入川廣東籍移民捐資修建,承襲了客家人的古老建築風格,是全國保存較完好、規模較宏大的會館之一。

湖廣會館穩重厚道,是湖廣籍移民捐資修建,由牌坊、戲台、耳樓、中後殿和左右廂房構成,較完整地反映了湖廣移民的艱苦創業和社會生活,館內設有四川客家博物館,常年免費舉辦“中國西部客家民俗文物展”,陳列其中的400餘件客家文物、民俗民物以及紅色革命成果展示等實物或圖片,具有較高的研究價值。

川北會館始建年代不詳,重建於清同治年間(1862-1874年),原址位於成都市卧龍橋街,1998年遷建至洛帶鎮正興村,為旅蓉川北藉商賈聚會聯絡據點,現僅存大殿、戲台,戲台為二層,重檐歇山頂,抬梁式木構架、雕花門窗,頂飾藻井。遷建后的川北會館佔地約3330平方米,四合院布局,由山門、戲樓、正殿和庭院組成。山門、戲樓房頂為歇山式,正殿為穿逗式架梁,單檐歇山式屋頂,筒瓦覆蓋。建築部位的木雕、石雕刻技精美,為典型的川西神廟建築風格。

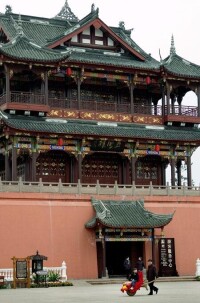

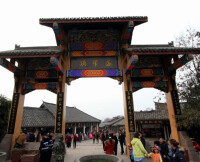

洛帶鎮建築

江西會館萬年台至今仍是洛帶鎮的文化活動中心

江西會館位於洛帶鎮江西館街,原名“萬壽宮”,座北向南,建築面積2200平方米,由江西籍客家人於清乾隆十一年(1746年)捐資興建,供奉贛南鄉賢神祗“許真君”,為清代填川江西人聯絡據點。江西會館為四合院布局,主體建築由大戲台、民居府、牌坊、前中后三殿及一個小戲台構成。江西會館在整體布局和建築美學方面都頗有價值,在中後殿之間的天井裡還有小戲台,為四川會館中獨有。

三峨山上有紅豆木、古柏、松樹、桂花、香樟等樹種樹齡大多在二、三百年以上。其中10餘株紅豆樹最珍貴,據傳是客家先民清初入川時從廣東帶來的紅豆種,在洛帶鎮播種,是客家先民念念不忘原鄉的歷史見證和寄託相思的象徵物。

屋頂形制

洛帶鎮建築

建築文化所體現在大屋頂的倫理色彩很強烈。比如琉璃瓦的採用十分講究等級,以黃色為最顯貴之色。大屋頂以廡式殿為最尊,歇山次之,懸山又次之,硬山為下,而攢尖頂為末。廡式殿:造型最大特徵,是略有凹曲之勢。檐角與檐口向上反翹。在歡愉情調之中透露出莊重,雄偉之感。多見於宮殿帝王陵寢與大型寺廟殿宇之上。

歇山頂

在建築文化中倫理品味僅次於廡殿頂的大屋頂形制。它有九條脊,一條正脊,四條垂脊,四條戧脊。整個屋面造型,上部為雙坡型,在雙坡的左右,是兩際山花,富於裝飾美感。下部為四個坡面,前後與上部雙坡自然連接,呈凹曲線,下垂到檐口略有起翹。

這一大屋頂之脊曲直多姿,形象華美。懸山頂:這是“人”字型屋頂的一種形式。其基本造型為兩坡式。由於山牆兩際屋面挑出,所以也稱為“出山”、“挑出”。單脊,位於兩坡交界之處,往往以瓦或磚鋪砌。脊上常以走獸、寶瓶或花卉為飾、為雕塑之作。脊兩端做出鰲頭、象鼻子與燕尾等形象。

攢尖頂

多見亭。基本造型為一頂尖高高在上,為尖錐形大屋頂形制。其平面隨建築形狀而各呈其態,有圓形、方形與正多邊形之別。圓形平面的屋面用上小下大的“竹子瓦”鋪砌,其餘一般以筒板瓦鋪蓋。

卷棚頂:將歇山或硬山頂的正脊做成圓弧形。便是卷棚頂。有所謂“歇山卷棚”,“硬山卷棚”兩種。是屋脊的一種大屋頂形制。因而在外觀上,少聳起之感,屋面比較平緩,給人一種溫和、圓柔之美感。

中國傳統建築大屋頂具有以下幾個特色:一是高聳而形成坡面。二是屋蓋寬大,出檐深遠。三是檐下斗拱成為力學結構上必不可少的構件。四是屋頂上充滿弧形曲線之美,檐角、檐口呈起翹之勢。五是建築環境中少雕塑之裝飾。檐口呈起翹之勢。五是建築環境中少雕塑之裝飾。

硬山頂

“人”字形兩坡頂又一形式。屋頂兩坡交界處常以片瓦或磚鋪砌成單脊。兩側山牆與屋面齊平或略高於屋面,使得山牆形象頗為突出。由牆兩際有時砌作方磚博風板。

首先從語言上看。客家話是客家先民把唐宋時的中原話語攜帶到南方,並同周邊民系及畲族等少數民族語言有一定程度的借鑒和融合,最終形成客家話,因此我們稱客家話是“活在21世紀的漢語活化石”。洛帶鎮客家人所說的“土廣東話”,實際上是客家人從客家大本營中攜帶出來的語言,雖然它同四川官話有少量的交融,但其精髓和風貌依然沒有改變。

舉例而言:洛帶鎮客家人至今稱“太陽”為“熱頭”,“月亮”為“月光”,“昨天”為“秋哺日”,“公公婆婆”為“家官家娘”,“睡覺”為“睡目”“洗臉”為“洗面”,“一日三餐”為‘食朝食晝食夜”,“穿件外衣”為“著件面衫”,“用菜下飯”為“拿菜綁飯”……這都說明客家話有很堅實的古代漢語基礎。

這麼一種古老的漢語,就像一條源源不斷的河流一樣,流淌在洛帶鎮的田野鄉村、集市茶館,流淌在每一個客家人的生命旅程中,不因時間的流逝而改變。

簡述

洛帶東山客家地區民間兒歌,一方面它全由客家話寫成,用客家話說唱;另一方面也反映出客家人對兒童教育問題的深切關注。

《勸孝順》

桃花樹,李花樹,紅紅白白開無數。一番大雨,一番風,千花萬花一夜空。昨晡(昨天)看花花正好,今晡毛(無)花只有草。細子(小孩)大了(音利)大人老,孝順爺娘要趁早。

《勸友愛》

家務想順遂,先要弟兄姐嫂能和氣。阿哥惜老弟(音胎),免禍又免災。老弟敬阿哥,年年好事多。大嫂惜小郎,年年有錢長。小郎敬大嫂,年年賺元寶。弟兄和氣家不分,代代有好子孫。姐嫂和氣家不敗,子子孫孫福氣大。

《戒好吃》

三六九,趕場走,打平秋,食燒酒。你敬我,我敬你,錢多錢少不稀奇。食一台,又一台,今場食了二場來。大食當小賭,屋頭沒米煮。

婚姻乃是人生的一件大事,它作為一種人生儀禮,在我國各民族和地區都得到普遍重視,其間的風俗樣式和文化內涵也十分絢麗和豐厚。婚姻習俗的最基本格調,既不同於人生之時的躁動和不安,也不同於人死之際的沉鬱和蒼涼,因而呈現出一種遊藝性質十分明顯的熱辣風格。

洛帶鎮客家人的婚姻習俗在具備這一基本風格的同時,還摻雜了大量的民間歌謠,以及一系列的地方性儀禮法則,顯得更為熱鬧和繁瑣。隨著人們生活水平和認識水平的提高,其中一些舊的禮俗,過於繁瑣的細節已經在慢慢消失;代之而起的,是更為文明和實用的新風尚。但是,他們傳統婚俗的獨特和新奇卻是有目共睹的。

合八字

客家一旦有媒人上門提親,第一件事就是考察男女雙方的“八字”是否相合。按照客家傳統的婚姻觀:合,則令后子孫康健,恩愛同心白頭偕老;不合,則家境不寧,妻離子散,家庭解體,因而它是婚姻能否成功的先決條件。八字又分“草八字”和“紅八字”。草八字,是指媒人最初向女家討取的八字帖,由於多書於草紙上,故稱“草八字’。另外還有一種用嘴說的,稱作“口八字”。兩者都不屬於正規的八字帖。“紅八字”則不然,它是將男女雙方的八字寫在很正規的紅紙封套內,表示兩家正式定親。

客家合八字,是請專門的“八字先生”進行查看和確定的。

解放以前,客家另有一種合八字的土辦法,即不通過“八字先生”地查看,而直接由男家把雙方的八字裝入碗中,放於水缸之內,缸口用蓋封嚴,經一日夜,再揭開看視。如果二碗相偎相倚有並蒂之勢,那麼說明這對新人的八字相合;反之,則不然。男家討取女方的八字帖后,通常要和自己的八字帖一起,雙雙壓於家中神龕的香爐下,讓家中的天地神靈和歷代先祖再作考察。若八字合不來,家中便會出現某種不祥的預兆。當然,以上這些都屬舊的封建禮俗,早已為現代客家人所摒棄。另如“父母之命”、“媒妁之言”、“門當戶對”等陳舊觀念,也不再作為洛帶客家人擇偶的重要標準。

洛帶鎮客家人結親,一般被安排在冬臘二月。這時正值農閑,人們剛剛從忙碌地收穫季節里安閑下來,有足夠的時間和精力來操辦婚事。客家結親歷來都是伴隨著豐收之後的喜悅,因而呈現出一種無比歡快和閑適的熱鬧氣氛。

過禮

洛帶鎮文化

殺喜豬

客家結親時的殺豬和年節殺豬不同,年節殺豬一般在院外空曠處,而結親時的殺豬則在堂屋中。家主以是否一刀致命判別結親后的吉凶。

哭嫁

新娘在過門的前一天晚上,須於娘家傷傷心心大哭一場。謂之“哭嫁”。哭前於水桶中點七星燈,父母焚香祭祖,稟告女兒即將出嫁的消息。女兒跪紅氈或蒲團上,哭述親爹親娘、哥嫂弟兄以往的好處,對過門以後的陌生生涯感到惶悚和驚恐。父母雙雙坐高凳上,也隨之淚眼婆娑。客家哭嫁的歌詞哀婉凄絕,自成體系,表達出舊時代女子婚姻不能自主的悲傷心情。客家哭嫁還喻示著女子的貞潔,因此哭得越是長久和動容,越是能引起人們的同情和好感。

上頭開臉

新娘於出嫁這日清晨需早起,穿好嫁裳坐在妝台前,背上背一面鏡子、一本日曆,腳下踏著一面竹篩。懂得“皇曆”的婦女於新婦背上耐心翻看日曆,待擇得上頭吉辰,再由另一名女客操梳。梳只梳三下,然後用絲線搓絞新婦臉上頸下的汗毛。此時忌毛臉姑娘、孕婦、寡婦在旁窺看。

迎親送親

客家迎親由媒人率新郎及十二名童男,一起前往女家。去時,媒人手提一隻紅毛線拴縛了提梁的烘籠,預備為新娘暖轎時使用,因為過去的客家新娘出嫁,無論貧富,都是坐轎前往。烘籠的另一個用處,據說是為了新娘解手方便。倘若遇到幾十里、上百里的路程,有個烘籠在轎中,也可免新娘內急之苦。娘家送親,需選四至六對童男女(哥嫂除外)隨同新娘和媒人一起,前往男家。

攔媒謝媒

媒人率新郎等來到女家迎親時,女家需用長凳攔住大門,其餘通道也派人把守,俗稱“攔媒”。攔媒反映了舊時婦女對待媒人的客觀態度。謝媒則不同,當媒人把新娘迎回男家時,並不急於進入男家院落,而是於大門外高傲立住,等待新郎及其父母前去謝媒(客家也稱“謝紅”)。媒人此時信口謅說四言八句,到一段落,男家需馬上遞以“紅包”。不滿其欲,則不肯進屋。

洛帶鎮風俗

轎夫一直將轎抬入男家天井,一頭在堂屋台基上,一頭在下面天井裡,形成一種不均衡的斜勢。男家這時需上前謝轎夫。當轎夫將轎落於堂屋平坦處時,需念:“轎子落地,買田置地;轎子放平,兒女成群。”新婦下轎,烘籠將一活潑可愛的男孩提住。一人急急趨上,端米篩於新婦頭上猛篩。篩內置柏樹枝,椏上拴小銅錢。又一人接過小孩手中烘籠,奔人廚房,添火加炭,提出後置堂屋地下,用一大籮筐翻轉扣住。娘親牽引新娘坐籮上,號日:“烘胎”。哄胎之時,有婦女在旁念誦歌謠:“今年坐籮籮,明年做阿婆......”盼其早生早養,及早完成承嗣香煙的任務。

拜畢高堂,新郎引新娘緩緩進入洞房。

新郎穿著鞋跳上床去,將席子四角—一踩踏,踩后新娘方能落坐席上。這種踩席習俗,據說可以免除新婦今後外遇的可能性。烘籠這時也提入洞房,置於床前,謂之“暖房”。

婚宴開始后,新郎新娘挨桌敬散煙酒糖,務必成雙。受敬者需即興說唱祝賀詞。送親而來的娘家人單坐一桌,位置在堂屋正廳,且桌上的菜要比其他桌子多出三樣,這三樣還不能是“重皮子”(不與其他菜重複)。既然男女兩家已結為秦晉,男家在道義上理當對娘家的人格外優待。

鬧房

客家鬧房儀式實際上是安裝床榻的戲謔儀式,並通常由木匠主持,一面安裝和架接著床板、床框,一面和圍觀的人一道共同取鬧。這時鬧房的人大多為男子,個個出口成章,言語粗放。木匠不時穿插具有固定格式的“斗床歌”,以此作為儀式的引導。

男子鬧過,則由婦女、老人和孩子前去鬧房。客家有經驗的鬧房者,往往能夠觸景生情,隨手拿起一物,即能編成合輸壓韻的順口溜。這種順口溜,實際也就是中國古老的“撒帳詞”,一詞既出,新人必須向謅說者散發喜糖喜錢。

新娘於結親后的次日清晨,需向公公婆婆敬奉洗臉水。尤其是第三日清早,需焚香膜拜男家的灶神。祈盼灶神賜福自己,燒火熊旺,煮出的飯菜可口香甜。回門過後,男家還要舉行“會親”儀式,遍邀女家親友前來赴席,加深彼此間的了解和認識。自此以後,一對新人的人生歷程就算正式開始。

以“劉家龍”最負盛名。劉家龍分為火龍和水龍,火龍七節,水龍九節。夏日伏旱,水龍則大顯身手,是為祈雨;年初一到十五,火龍則每日飛舞,是為祈福。這為古鎮又增加了一道美麗的風景線。

斗山歌

客家人每年端午節有斗山歌的風俗習慣,山歌內容豐富多彩,全面反映客家人的生產、生活和情感世界,唱腔婉轉優美,唱記號生活氣息濃郁,頗為動聽。

客家豆腐菜

豆腐是中國的特產,更是閩西客家人日常生活離不開的菜肴,真可稱為“豆腐王國”。客家人由於長期的遷徙,艱苦的生活,和豆腐結下了不解之緣,創造了一整套製作獨特的豆腐菜肴。

豆腐乾

豆腐乾:豆腐乾是客家著名的“八大幹”之一。其大小約二寸半見方,薄如紙,呈金黃色,透明,嚼起來略帶鹹味,便於攜帶、保存,一般可保存兩至三個月。這便是客家人為適應遷徙生活而製造出來的一種特殊食品。

釀豆腐

釀豆腐:釀豆腐是客家人生活中常吃的小吃。其製作方法:把豆腐切成約一寸見方的小塊,投入油鍋中炸少許時間,取出瀝干,再放入調有八角、五香、辣椒等佐料的肉湯中用溫火慢煨,吃時再撒上些胡椒面、蔥花,味道尤為鮮美。1918年5月,孫中山先生到廣東梅州市梅縣區鬆口視察同盟會會員時,特地吃了這道家鄉菜,讚不絕口。

豆腐丸

豆腐丸:豆腐丸是這道菜的總稱,它可以分為三大類。第一類是水煮豆腐丸,將豆腐搗碎后,拌入地瓜粉及肉丁、筍丁、香菇丁,伴以佐料,待湯水煮沸后,用湯匙一個一個舀入鍋內,待豆腐丸浮上水面,便可食用,此菜常作家餚;第二類是清蒸豆腐丸。將豆腐搗碎后,調入肉丁、地瓜粉及其它佐料和捏成丸,放入蒸籠蒸熟,伴入調料食用,味道鮮美,並能充饑;第三類是年節佳肴,最著名的可算是寧化的“松丸子”。寧化人在正月初一和立春時辰必吃“松丸子”,取其“松”之意,即吃了“松丸子”人可一年輕輕鬆鬆,所以,它是客家人年節中常用的菜肴。“松丸子”主料豆腐,配以炒熟的花生米、蔥頭、地瓜粉、香菇丁、荸薺丁等等,捏成圓球狀,投入油鍋中炸至黃色,撈起瀝干備用。待春節期間,有客來訪時,作為整個酒席的最後一道菜,獻給親友,祝願他們在新一年裡事事如意,輕輕鬆鬆。

白滷雞

選用肥豬鬃腦肉和大雞腿肉,用刀切碎搗爛,再用適量的雞蛋清和精麵粉、食鹽調和后,鋪在盆內,放到鍋里蒸熟,如認為油膩過甚,可將浮在面上有餘的油質,移作他用,再蒸片刻,取起食之,質松滑、味香甜,入口消溶,津津有味。此菜四季適用,非普通的筵席上所有。

布袋鴨

選用肥鴨一隻,宰后,先用冷水浸片刻,再用滾水脫毛,然後用清水洗凈,從頸側處剪開二寸許的大口,把內臟取出,洗凈腹內,用鋒利小刀從兩翅膀處把鴨骨剔除,仍保持鴨體完整,再把在剔出鴨骨上削下的鴨肉,和切碎的金鉤、對蝦、魷魚、瘦豬肉、冬筍(或筍乾)、香菇及蓮子,加少許食鹽混合起來,從頸側開口處納入腹內,即用線將口縫緊,放在長盤內,置蒸籠中蒸到熟透,取出食時,剪開線,用筷子夾開,連肉帶餡一起吃,真令人說不出其中的妙味。也有用叉烤的,在鴨腹內加灌點肉湯,名為灌湯燒鴨,味比蒸得更香。此菜四季適用,在豐盛的筵席上才有。

全香菇

選用乾的厚菇或花菇每盆150克,凈茶油50克,先把菇腳剪掉,洗凈后,用清水浸泡發胖,倒去清水,將菇面向下貼在扣碗內,茶油從上淋下,放在蒸籠內蒸好,兩手即將扣碗倒在瓷盆內,加少許麻油,清香可口,別有風味。此菜四季適用,為葷素筵席上的佳品。

軍屯鍋盔

軍樂鎮“酥鍋魁”,又名“酥油千層餅”,是四川省成都市彭州市(縣級市、原彭縣)的漢族傳統小吃。歷史悠久,做工考究,獨具風格,以香、酥、脆、細嫩化渣而名揚川西。博客小鎮只有一家,味道正宗,價格公道跟市區價格一樣,老闆人很好。

洛帶鎮距離成渝高速陽光城入口3千米、雙流國際機場43千米,北距洪安火車站6千米。成洛路、成環路東西南北貫穿洛帶鎮,是成趙公路、成洪公路、洛黃公路三路交匯處。

洛帶古鎮距離三環路約15公里,距天府廣場25公里,交通十分便利,乘坐市內公共交通或者自駕車都可以很方便地到達。

1、公共交通方式:

可在成都市區乘坐公交2路、4路、10路、58路、71路、80A路、81路、91路、92路、94路、97路、98路、101路、122路、533路、819路、855A路、855路等公交車到達五桂橋公交中心站,然後在五桂橋公交中心站轉乘219路公交車直達洛帶客運中心站,全程票價2元,支持電子錢包。或者可以在成洛大道沿線任意公交站台乘坐219路公交車到達洛帶古鎮。

洛帶可以中心站內還有以下公交車:850路(龍泉汽車總站--洛帶客運中心站)、850Q路(洛帶客運中心站--洪安車站)、852路(洛帶客運中心站--石板灘站)、853路(洛帶客運中心站--金龍長城站)、861路(洛帶客運中心站--草坪村站)、863路(洛帶客運中心站--萬興站)、881路(洛帶客運中心站--止馬店村站)、883路(洛帶客運中心站--大興場站)、884路(洛帶客運中心站--梨園村站),以及旅遊專線車成都旅遊集散中心至洛帶客運中心站的客運班線。

2.自駕車:

從成都市區至洛帶可沿新華大道東延伸線——成洛大道直行,向東經多寶寺、槐樹店、十陵、西河場到成洛大道槐樹街路口(洛帶鎮入口)右轉,進入洛帶古鎮景區。

打造酒吧一條街

2007年8月,龍泉驛區旅遊局了宣布,相關部門將再投入1億元,啟動洛帶古鎮二期整治工程,給洛帶注入文化。

洛帶鎮

二期整治項目的規劃設計已通過相關部門的評審,施工設計也已基本完成。古鎮的一期工程主要是對基礎設施進行改造,二期工程則將對古鎮注入更多的文化色彩。現已推出女子街,女孩們可以在商店裡選自己喜歡的服裝,在一處景點拍照留戀。

洛帶相關部門正加緊落實成都私家收藏博物館集群項目,以及國際濃園公共藝術村項目、福建會館、湖南會館和客家鄉村會館、醋博物館等項目落地情況,進一步做好協調服務,解決征地拆遷中的實際困難和問題,推動項目啟動。

洛帶鎮加快推動古鎮至金龍湖景區道路、水杉路、南幹道西段啟動前各項工作,以此改善旅遊景區環境,推動產業發展。

洛帶鎮同年還將新建5座星級公廁。其中,古鎮上場口新建120平方米四星級公廁1座;鳳儀巷新建70平方米的三星級公廁1座;八角井整治新建3座公廁,面積約300平方米。並改造利用位於區二醫院、新民飯店、洛帶糧站內3個單位內部公廁,滿足節假日遊客需要。

啟動客家民居建設

洛帶鎮

設計方案於2009年3月通過了龍泉驛區規委會的審查,一期佔地面積100畝,凈地68.2畝,建築面積6680餘平方米,已完成拆遷、勘測、三通一平和打圍工作,2007年5月破土動工,預計2008年2月主體封頂,6月全面完工。建成后可讓已征地“過渡期”農民全部住新房,新征地農民“即拆即住新房”。

博客小鎮

集娛樂、美食、休閑為一體的洛帶博客小鎮一期已於2012年4月29日正式揭開她神秘的面紗。

客家土樓博物館、嶺南街區、客家美食街區的博客小鎮一期共有2萬多平米,將有30餘商家入駐,其中由年畫、泥塑、竹編、香包等非物質遺產組成的洛帶民間藝術保護髮展中心將紮根土樓博物館。

可以走進土樓,近距離接觸非物質遺產、觀看非遺傳人的精彩工藝表演外,還可在客家美食街區品嘗種類繁多的客家美食和來自天南海北的特色小吃,做一回“好吃嘴”,並可走進古典生活傢具生活館、畫廊等文化藝術區,感受藝術文化魅力。

中國農業銀行、成都農商銀行(原成都農村信用社);洛帶鎮郵政所;中國電信洛帶營業廳、中國移動洛帶營業廳。

洛帶鎮第一小學、洛帶鎮第二小學校、龍泉驛區雙槐中學、成都市洛帶中學等。

每年7月26、27一般會舉行水龍節(類似與潑水節),場面熱鬧,極具客家特色。

國慶節期間將可以欣賞到客家婚俗表演,具有漢民族婚俗“六禮”全過程,如哭嫁、親迎、抬花轎、轎夫說四言八句、踩篾席等;客家火龍、水龍表演。洛帶客家的火龍、水龍,其舞龍法保留了入川前地道的江西客家舞龍法,保存了較多的中國古代舞龍最原始的程序和古樸的儀式,也是客家文化中最具吸引力的一項活動;洛帶鎮著名的傳統廟會之一城隍會等。

洛帶古鎮景區內的國家級重點文物保護單位——四大會館(廣東會館、江西會館、湖廣會館、川北會館)、千年老街、客家民居、客家博物館、客家公園、燃燈古寺均保存完好,總面積達20000餘平方米,是我國古代建築“大觀園”中的一支奇葩;景區核心部分呈“一街七巷子”(分別為老街、北巷子、鳳儀巷、槐樹巷、江西會館巷、柴市巷、馬槽堰巷和糠市巷)格局,空間變化豐富,街道兩邊商鋪林立,屬典型的明清建築風格。

整個“一街七巷子”是一個完整而封閉的防禦體系,若將所有巷子和街道的大門全部關閉,裡面的人是完全無法出來的。這是客家先民長達千年遷徙智慧的結晶,是客家圍樓建築特點的演變、發展和傳承,這在全國所有客家古鎮中是絕無僅有、獨一無二的。“一街七巷子”、“五館一園一寺”形成了整個洛帶古鎮的旅遊觀光畫面,融合了移民、會館等元素的客家文化是洛帶文化的主流,客家人、客家話、客家建築、客家風俗一起構築了一道獨特的文化風景線。

洛帶古鎮正以“天下客家第一鎮”的形象,受到海內外客家人和越來越多遊客的關注。目前洛帶古鎮景區正在創國家AAAAA級旅遊景區。

江西會館是四川省級文物保護單位。清乾隆18年由江西籍客家移民籌資興建。坐北向南,主體建築由樂樓、左右廂房、院壩、前中后三殿及一個小戲台構成,復四合院式,佔地面積1185平方米。該館整體布局嚴謹,空間安排合理,尤其是中後殿之間的天井裡伸出一個小戲台,其構思獨特,為四川客家會館中所未曾見。

該會館具有較高的建築美學價值,經常被影視界選為拍片場所。現四川省客家研究中心和四川客家海外聯誼會均在該館中掛牌成立研究基地。

川北會館後來遷至洛帶鎮,該工程總佔地五畝。因成都市城市舊城改造的需要,將該館由卧龍橋街,遷至洛帶古鎮,該館始建於清同治年間,為省級文物保護單位。

湖廣會館是省級文物保護單位。湖廣籍移民於清乾隆11年(1746年)捐資修建,因供奉大禹,又稱"禹王宮"。會館坐北朝南,依中軸線對稱排列,建築面積277平方米。館內現有大小不等、儀態各異的觀音塑像多尊,無不惟妙惟肖,其中尤以大殿一尊卧式巨型睡觀音為罕見。殿廊彩繪觀音故事壁畫獨具風格,引人入勝。館內天井雖無下水道,但無論下多大雨,即使街上已洪水漫漲,該天井也不會淌水漫延,為該館一大奇迹,傳為大禹保佑之故。

廣東會館是省級文物保護單位,是洛帶鎮的標誌性建築,又名“南華宮”,清乾隆11年(1746年)由廣東籍客家人捐資興建。會館座北向南,主體建築面積3310平方米。館內石刻楹聯條幅保存完好,聯文取意及書法鐫刻堪稱上乘。其中“雲水蒼茫,異地久棲巴子國;鄉關迢遞,歸舟欲上粵王台”一聯最能反映客家先民拓荒異鄉的創業艱辛和對故鄉的思念之情。該會館現為市級文物保護單位,是迄今為止四川省乃至全國保存和維修得最好的會館之一,是清代留存至今最為雄偉的廣東會館。該館的風火牆建築風格在四川也絕無僅有。

洛帶鎮景點

海內外友人和客家鄉親來此參觀,無不讚歎該館建築的文物價值,讚歎館中掛有的當代蜀中客家人的書畫作品和客家茶社的鄉土文化氛圍。1998年金秋,美英合拍的電影專題片《上下千年》在此采景,拍攝這座雄偉精雕的清代移民會館,拍攝清代移民後代在會館中的活動。廣東電視台1998年夏拍攝的大型客家專題片《中國客家人》,特在洛帶廣東會館拍攝四川客家人在此環境中款敘鄉情的場景。四川省、成都市各種新聞媒體皆多次報道該館。

現蜀中首家“客家文化中心”已在該館成立。“中心”注重收集客家人的生活、生產資料用品及文字資料,多次舉辦學者、專家的客家學術研討會。先後接待港澳台及新加坡等地的客家團體和個人3萬多人次。

2005年10月13日重新恢復,開放的燃燈寺距今1400多年,是歷史時期就著名的古寺。為成都樂郊歷史上一大名寺,影響遍及川北。隋代以來,建有山門(含東樓)、川主殿、鐘鼓樓、娘娘殿、大雄寶殿(羅漢堂)、觀音殿、燃燈古佛殿等,規模宏大、莊嚴巍峨。

燃燈寺歷史悠久,早在隋開皇(公元581—600年)年間。四川青城縣黑水溪人氏褚信相(女、公元581—604)自幼尚佛,樂善好施,選中三峨山為其結廬修鍊處。當地時遇大災,饑民遍野,褚鼎力布施,並親持“龍頭小鐺,散粥而施之,日救饑民千餘,又其平日常為大眾治病”,深得民心,被當地人稱為“活菩薩”。圓寂后,“奉之者指其故地置祠”,初名“信相祠”,又傳號曰“米母院”。

會昌元年(841年),唐武宗詔令全國來佛廢寺(史稱“會昌法難”),該祠也在其中。

唐大中九年(公元855年),丞相白敏中(著名詩人白居易之堂弟)自奉節至蜀,“首謀興建,尋得法潤禪師主之”,於原址上重修,並“刻舊塔石繪其遺像”。唐咸通(公元860—873年)中,悟達知兀國師由長安入蜀,於此僑隱也繼任住持。

宋大中祥符二年(公元1009年),成都府府主任中正聆其顯跡,上奏朝廷,宋真宗欽賜寺名曰“瑞應禪院”,由此名聲大振,香火盛及一時。其後歷經興廢,至明萬曆年間,“寺已殘破”。

清代已降,隨著客家移民的大批到來,禮佛之風盛行,佛寺又得以恢復和維修重建。清代中葉后,因信士有感,供奉后鐵然燈佛一尊,其身108個穴位處,各鑄有一窩狀大孔,孔內置燈芯,加油悉數點燃時,渾身通亮,信徒身體每有不適,在其對應之處的穴位點燃其燈,消災祛病,甚是靈驗,因而遠近聞名,該寺因此更名“燃燈寺”,沿襲至今。

現寺院保存有大量清代碑刻,主要有《重鐫古迹舊志碑》,內容包括《聖山母祈雨詩並序》、《靈泉縣瑞應禪院祈雨記》、《重鐫聖母山瑞應禪院古迹記》和《信相聖母碑記》等。這些碑記,主要記載褚信相應化事迹及燃燈寺的歷史沿革。

在寺院大雄殿內,陳列有本寺所鑄明宣德鍾一口,造型古樸、音質洪亮。燃燈寺內還有不少歷代留下的楹聯,有的已為《全蜀藝文志》及《蜀中名勝記》等收錄。著名詩人流沙河曾撰聯云:“玉帶落井流到東海,鐵鐘在亭叩響西川”。

燃燈寺氣勢雄偉的屹立在新型旅遊古鎮——洛帶鎮的八角井街(洛帶公園對面,洛帶鎮第一小學旁),是國內外信眾最信奉寺院。

燃光古佛又名錠光佛,在佛教中是過去古佛之一。相傳他生時身體光亮如燈,所以名燃燈。後來成佛示燃燈為號。

據佛教傳說釋迦牟尼在過去曾名儒童,當時起碼是燃燈佛在世為教主之時,有一天,儒童看見一個叫瞿夷的女子嚴持七支青蓮,心生喜歡,因此用五百金錢買其五支,瞿夷見他花高價買青蓮,覺得奇怪,就問他,買青蓮有何用,儒童回答;用以供佛。儒童來到燃燈佛處供七青蓮,又見地上泥濘容易污染佛足,因此脫下衣服鋪在地上,見還不夠,又解開頭髮,以發鋪地讓燃燈佛履其衣發而過泥濘,燃燈佛因而對儒童受記說,由於你這一次敬佛的功德,所以過了九十劫即彼成佛。你一定會成佛名為釋迦牟尼如來,按照輩份,燃燈佛是釋迦牟尼前世的啟蒙老師,因為燃燈佛的輩份最高,法力最大,故深受民間秘密宗教(如白蓮教)的敬仰,成為最受膜拜的偶像之一。

客家公園即洛帶公園,1928年由洛帶團總,袍哥舵把子劉惠安倡導地方民眾和袍哥集資修建,佔地約60餘畝。園內綠樹成蔭,花草繁茂,亭榭廊柱,古風濃郁。

位於洛帶鎮下街“大夫第”巷15號,為巫作江建。清雍正年間,廣東惠州府長樂縣的巫錫俊偕妻攜子入蜀,落業成都府簡州鎮子場(洛帶)。巫式第二代巫作江開燒房(烤酒作坊),富甲一方,於是營建大夫第格局的廣廈:集數重宅院、祠堂、樹林於一體,佔地數十畝。今祠堂、園林部分已毀,但主體建築保存尚好。該建築保持了客家長幼尊卑分明的住房格局,即數重縱向布局的正房中,以最後一層的建築最高,體現最尊。在同一院落中,又以中間的正房高於兩邊廂房,保持了客家民居建築中的護衛意識,牆體厚達60公分。大門前有八字龍門,與四川富貴人家講究臉面的民居一樣很有氣勢:四川陰天多,室內採光要求高,於是把中間兩個廂房改為兩個廊房,增大採光,擴展空間,且為卷棚式,十分美觀。

位於鎮東山坡上現成人教育學校內。這是清前朝從廣東入川的客家人,思念故鄉,從嶺南帶來的紅豆木樹種,栽植於新落居的土地上,現長得挺拔蔥綠,陰翳一片。睹物思情,使人念記王維的《相思》:“紅豆生南國,春來發幾枝。願君多採擷,此物最相思。”彷彿傳遞出客家人的思鄉情結。

洛帶鎮景點

金龍長城位於洛帶鎮(原龍泉驛區長安鄉)境內。該長城不在洛帶古鎮主景區,在洛帶客運中心站乘坐公交車即可到達。攀登金龍長城不用買票,即可登上。在山腳下放眼望去:青磚、條石、烽火台;垛口、射口、望口……此“長城”似乎除了“高矮胖瘦”與彼長城不太一致,“長相”上還真沒有太大的區別。

一路望去,“長城”內外風景宜人。特別是順山脊上至山峰,兩邊全是鬱鬱蔥蔥的樹木,高大的野生植物上還掛滿了鮮紅誘人的果子。也不失為成都市民生態休閑的一個步道。

劉子華

洛帶小鎮曾出生一位震驚世界的著名人物,他就是誕生在洛帶鎮江西橋的天文學家劉子華。劉子華,1900年出生於洛帶一個貧苦的貧民家庭,1918年同陳毅、李維漢一同赴法國巴黎勤工儉學,在法的26年間,因創立太極中心說和首次推定太陽系存在第十大行星而轟動整個西方天文學界。劉子華推測太陽系存在第十顆行星以後約10年,美國人用高倍天文望遠鏡證實了他的觀點。因此,劉子華在中國雖不太知名,但在西方卻是與哥白尼齊名的大科學家。

現在劉子華紀念館已經在洛帶鎮籌建起來,使我們有機會目睹這位“東方哥白尼”的大科學家風采。

2020年4月21日,2020中國特色小城鎮品牌傳播百強榜,排名68位。