忠義祠

忠義祠

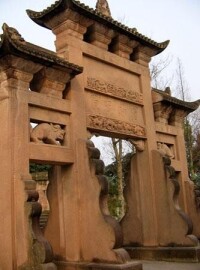

700年前常州抗擊元軍而英勇犧牲的英雄的原忠義祠坊,那假山上的牌坊柱石是原忠義祠坊,建於明朝。

後人為追悼當時赴難的義魂而修建的祠堂。

忠義祠

阮市鎮包村 包立身,世代為農,身高魁偉,據傳“口能容拳”。組織地方鄉勇,稱“東安義軍”,自任首領,身著白衣、白帽、白幟,人稱“白頭軍”。太平軍攻入諸暨,楓橋附近武裝多為依附。分紅、藍、黃、白四營,靠三面環山,一面臨湖的有利地形。以竹木、稻桶、立寨築城,城分內外,分營把守,附近州縣及本地鄉紳豪富逃入包村避難。事後楓橋才有“吃的油,穿的綢,到得包村開去 殺頭”的民諺。

太平軍駐楓橋,雙方戰事不斷,東安義軍常襲擊太平軍。據《楓橋史志》載,咸豐十一年1861 十二月,太平軍來王陸順德從紹興率太平軍攻打包村,屢為義軍所敗,來王僅以隻身免。後來王遣使乞和,約不攻包村,勿助清軍,被拒。來王大怒,乃檄告浙東、浙西諸軍,調集大批兵力,號稱“百萬”,欲破包村。自咸豐十一年十二月至次年六月,大小數十戰,立身必身先士卒,英勇無敵,斃敵不計其數。六月底,包村彈盡糧絕,水源又斷,七月一日晨,太平軍自地道攻破包村,義軍逐屋抵禦,盡皆戰死,其妹傷后被執在包村大道地五馬分屍。村中老弱婦幼17000餘人,無一倖免。

.

鄉人憫這批忠烈義士,捐田近400畝以及數千銀,在曾血戰過的土地上建起一幢三進祠堂,名“忠義祠”,以悼念為保衛家園的十數萬英靈,400畝田作為祠堂產業。年年四時受人間香火。

抗戰時期,楓橋人創辦戰時中學,亦名為“忠義中學”,用忠義祠田產建造命名,據傳亦有保家園御外犯之意,抗戰勝利后更名為學勉中學。近日筆者又到包村造訪,“忠義祠”已岌岌可危,拍下這張近乎遺跡的照片。“十萬人墓”遺址也已成了房基,所幸的是遇上一位67歲包姓老農,確信包立身當時未死,究竟如何脫險無人知曉,並稱其爺爺在外地一和尚寺里見過包立身,其時包立身已頭髮雪白,削髮為僧,亦已改名,勸其回鄉被拒。《楓橋史志》也記載,一說是包立身已陣亡;另一說為在桐廬縣扎溪九里洲餘慶庵削髮為僧,更名包大孝。這一說法與志上記載基本相符。