醫源性膽管損傷

醫源性膽管損傷

定義:醫源性膽管損傷是指腹部手術誤傷引起的肝內、外膽管的損傷,主要是膽道的完整性或通暢性受到了損傷。流行病學:主要見於膽道手術,尤其是膽囊切除術,此外胃大部切除術、肝破裂修補術、肝切除術時也可發生。主要癥狀:表現為術后出現腹痛、寒戰、高熱、皮膚黃染等癥狀。治療方法:醫源性膽管損傷以手術治療為主。預后:及時手術治療,大部分可獲滿意療效,少數可危及生命。危害和主要併發症:可導致消化、吸收障礙致全身消耗及反覆發作的膽道感染。嚴重患者不及時治療可引起肝功能衰竭、危及生命。

● 普通外科、肝膽外科

● 膽管先天性解剖變異。

● 在膽道疾病手術過程中,由於手術操作者技術不熟練或操作不當等引起膽管損傷。

● 各種原因引起膽囊炎症的反覆發作,局部組織粘連,解剖關係不清。

● 術后引流管膽汁引流量大、顏色呈金黃色。

● 不明原因的梗阻性黃疸,黃疸程度持續加深。

● 術后出現腹痛、發熱、黃疸等癥狀。

● 確診醫源性膽管損傷需要進行實驗室檢查、B超檢查、磁共振胰膽管造影檢查。

● 實驗室檢查

● ● 總膽紅素、直接膽紅素持續升高,白細胞計數增多及中性粒細胞比例升高。

● B超檢查

● ● 肝內膽管擴張,肝外膽管連續中斷。

● 磁共振胰膽管造影檢查

● ● 可以顯示損傷近端膽管擴張、遠端膽管正常,損傷的部位、範圍等。

● 可分為術中診斷及術后早期診斷。

● 術中發現膽汁漏出、剖檢切除的膽囊標本,發現膽囊管處有兩個開口、術中造影顯示膽管連續性中斷、局部狹窄或造影劑外溢。

● 上腹部手術后早期出現梗阻性黃疸、或腹腔引流膽汁量大。

● 經實驗室檢查、超聲及核磁共振等輔助檢查確認后可明確診斷。

● 需與來自膽囊床上的小的副肝管損傷鑒別。小的副肝管損傷一般膽漏3~5天即可自行停止,而膽管損傷的膽汁引流量大,持續時間長。若引流管位置放置不當,引流失敗,病人多出現腹膜炎、腸麻痹,重者出現腹腔膿腫。

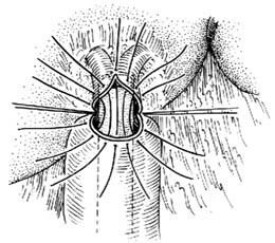

● 醫源性膽管損傷治療以手術切除為主,手術方式的選擇根據膽管損傷的具體情況而定。如:部分膽管切除,端端吻合或膽腸吻合術,或在狹窄段放置支撐管等術式。

● 可導致反覆膽道感染,膽管狹窄梗阻性黃疸,消化、吸收障礙致全身消耗。嚴重患者不及時治療可能危及生命。

● 及時手術治療,大部分可獲滿意療效,少數可危及生命。

● 安全規範的外科手術操作。

● 術中反覆多次膽道確認,腔鏡手術及時中轉開腹。