嵇安墓

嵇安墓

徠嵇安墓位於漣水縣南集鄉長浦村石碑庄前。建於元至元二十九年(1292)。碑文共有1100多字,記載了嵇安家世及其功績。嵇安墓現為市級文物保護單位。

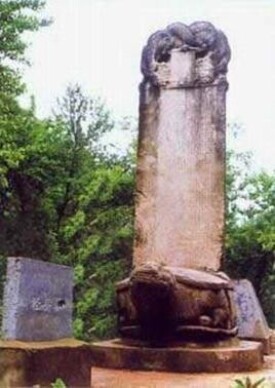

嵇安墓位於漣水縣南集鄉長浦村石碑庄,東面靠近西官河堆。墓為西南東北走向,封土堆高出地面2~3米,碑露出地面1.2米。1968年封土堆被削平,碑被推倒,向南移動2.5米,因封上堅固未挖開。整個墓碑為座、碑兩大部分,座為贔屓,身長3.3米,寬1.55米,高0.95米,尾成圓錐體,長55厘米,直徑32厘米,爪長45厘米,直徑30厘米。整個贔屓皆為大青石雕刻而成。碑馱在贔屓的背上,高4.06,盅1.37米,厚0.30米。石碑系白礬石,上緣有二龍戲珠圖案,碑上刻有正楷小字碑文,碑和贔屓完整無損,唯有少數碑文字跡模糊不清。

嵇家祖籍為宋代譙郡(今安微毫縣)嵇山人。嵇安的五世遠祖 嵇弘政,曾任宋朝提點京東刑獄、兵部郎中等職,謚號庄肅。曾祖嵇克仁,進士出身,曾任宋朝朝議大夫、知集賢院、兼太常寺丞事。祖 父嵇大成,進士登第,曾任宋朝監察御吏、鎮南軍副節度使、龍虎衛上將軍。年老退休時,經過漣水,愛漣水土俗民情,畏北方戰亂頻 仍,遂於漣東擇地定居。

父親嵇迪,清高文雅,隱居不仕,積德鄉里。嵇安字寬濟,身材魁偉,勇敢尚武,精於騎射。時值南宋末年,天下 大亂,兵匪為災。嵇安聚集義旅,構築堡柵,護衛鄉井。南宋詔授其為承節郎,任制將沿海巡檢使,統領義兵。外御**,內撫民眾,興修水利,獎勵農耕,賑濟流民,聲望著於鄉里。

南宋景定三年(元中 統三年,1262年)嵇安病逝。其子嵇厚,曾任元朝鎮國上將軍、河東道、山西道宣慰使(署治濟南)。

元至元二十二年(1285年)十一月二十日,嵇厚將其父嵇安靈 柩葬在漣東長樂鄉逢原。三十年,恭請奉訓大夫國子司業商琥撰寫 碑文,集賢侍講學士奉政大夫宋渤書寫及題額,益都路莒州沂水縣 安平鄉石工雕刻碑文、翁仲(石人)及其它祭器,於三十一年(1294 年)十一月豎立嵇安墓前。后嵇厚去世,亦葬於其父嵇安墓側(見 《康熙安東縣誌》:"嵇安墓、嵇宣慰墓,俱去治東五十里,在太平鄉逢村浦北。'') 嵇安父子之墓及墓前巨碑、最質、翁仲、祭器等,至清雍正初年仍然俱在,但不知於何時加上封土,成為一個大封土堆,想來亦是其後人所為。

直到1968年,當地農民改良土壤、平整土地時,削平 了封土堆,出土了嵇安墓碑。最履身長3.3米-寬1·55米,高0·95 米,為大青石雕成。石碑由最履馱著,碑高4.06米,寬1.37米,厚 0.3米,為自礬石雕成。碑的上部有雕碣,圖案為二龍搶珠浮雕。碑名為"故漣川嵇府君墓碑記",正楷大書,碑文為正楷小書,共1116 字。內容為嵇家家世、五代世祖特別是嵇安的功德、立碑緣起及意 義等。語言樸素,敘事清楚,議論精妙。字跡端正,筆法老到,頗有 欣賞價值。令人遺撼的是,嵇安墓碑石、最履尚在,且完整無損,但卻分處 一隅。而當年曾肅立墓前的翁仲等祭器已下落不明,或毀於"文革"的狂飈之中,或匿於農家院牆之下,或仍深埋一}不黃土之內 ……。

倘能發現,歸其原位,再將墳墓整修一新,恢復其當初規模宏 制,無疑是很有意義的。

其一徠,嵇安於國難之中,以一寓客身份,揭竿聚眾,抗暴保民,毀家濟眾,繼而修水利,興農耕,功勛卓著,品德高尚,令人崇仰;

其二,其墓之最廈、碑碣規模較大,在全國範圍內亦屬中等規模,在淮陰地區則屬罕有之物,在漣水縣已是絕無僅有 的了。如發現翁仲等祭器,更為珍貴,表明陵墓的規格等級也是較高的;

其三,嵇厚墓亦在嵇安墓側(或附近),具有父子墓的特徵。尚 不知嵇安之孫墓是否也在附近,若是,則必在嵇安墓之前方,與孔子墓"攜子抱孫"意同;其四,碑文為700多年前元初書法家手筆,具有觀賞和研究價值;其五,墓址距離廢黃河僅數公里,將來"三百"工程建成,嵇安墓和月塔等沿途名勝古迹,皆為"三百"工程風光遊覽帶的附屬觀光景點。 "言者諄諄'',蓋系鄉土之情與宏揚地方文化之意,相信此日不會久遠矣。