雨量筒

人工觀測降水量的標準器具

雨量筒是測量在某一段時間內的液體和固體降水總量的儀器引。

所屬學科:大氣科學(一級學科);大氣探測(二級學科)

所屬學科:水利科技(一級學科);水文、水資源(二級學科);應用水文學(水利)(三級學科)

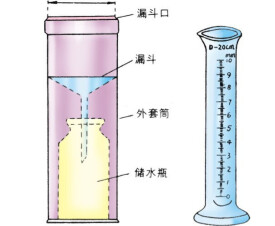

測量在某一段時間內的液體和固體降水總量的儀器引。一般為直徑20厘米的圓筒,為保持筒口的形狀和面積,筒質必須堅硬。為防止雨水濺入,筒口呈內直外斜的刀刃形。雨量器有帶漏斗和不帶漏斗的兩種。筒內置有儲水瓶。降雪季節取出儲水瓶,換上不帶漏斗的筒口,雪花可直接儲入雨量筒底。

雨量筒是用來收集降水的專用器具,用來測定以毫米為單位的降水量。適用於氣象台(站)、水文站、環保、防汛排澇以及農、林等有關部門用來測量降水量。

雨量筒

雨量筒量的器具。直接觀測時段降水由承雨器、漏斗、儲水瓶和雨量杯等部件組成,承雨器口徑為20厘米。器口水平,一般離地面高70厘米。雨量筒直立安裝,雨量筒用於觀測日降水量、一日內分段降水量和一次降水量。水瓶的容量及對雨量筒的構造相應加固,測一周和一個月的累積降水量。若增大儲則可用於觀對雨量筒結構的要求是:承雨器口必須裝一個里直外斜的刃口形加固匝圈,承雨器面積偏差不超過0.5%;漏斗以上承雨器直壁部分的深度以及漏斗坡面的曲度的相互配置,應避免雨滴落入碰擊器壁再飛濺出去,或測降雪情況時,應能容納一日降雪量並避免飛揚出去;儲水瓶應是小口徑的容器,同時應不受太陽直接輻射,以減免水分蒸發損失,雨量杯的截面積一般小於承雨面積的十分之一。安裝雨量筒的觀測場地,應儘可能選擇在四周空曠、平坦,避開局部地形地物影響的地點,要保證在降水傾斜下降時,四周物體不致影響降水正常落入雨量筒內。一般情況下,四周障礙物與儀器的距離,不得少於障礙物頂部與儀器口高差的2倍。

雨量筒

日降雨量,就是當日24小時內單位面積(1平方米)上雨水的體積。目前,測定降雨量常用的儀器包括雨量筒和量杯。雨量筒的直徑一般為20厘米,內裝一個漏斗和一個瓶子。量杯的直徑為4厘米,它與雨量筒是配套使用的。測量時,將雨量筒中的雨水倒在量杯中,根據杯上的刻度就可知道當天的降雨量了。如果手邊沒有雨量筒,那也不用擔心,利用一些常見的器皿,完全可以自制一個,效果也相當不錯。取一個口徑為20厘米的一次性塑料或紙制碗(可選用大小合適的速食麵紙碗),在其底部鑿一比玉米粒稍大的小洞,然後將碗放在一個無蓋的罐子上。罐內有一玻璃瓶,瓶口與碗底的小洞相接。簡易雨量筒就做好了。簡易雨量筒做好后,便可將它放在離地70厘米高處(筒口距地面的距離)承接雨水。雨停后,用秤稱出瓶中的水重,30克水即相當於1毫米的降雨量。

雨量筒

工具與材料

薄鐵皮,玻璃瓶,膠布,剪刀等。

活動過程

1.先用薄鐵皮做一個圓柱形的筒,再做一個圓筒狀的漏斗。漏鬥口高10厘米。漏斗內壁襯一條薄鐵皮,高出口子3~4毫米,內直外斜,以防雨水濺失。薄鐵皮漏斗的直徑約為20厘米。

2.圓筒內放一個玻璃儲水瓶,將漏斗放在圓筒上,這樣漏斗承接的降水全部流入瓶內。另外再配置一隻雨量杯,用於測定降水量。

3.如果沒有雨量杯,可以找一個直筒的玻璃瓶,瓶子外壁垂直貼一條白膠布。向氣象站借一隻雨量杯,量出1毫米高的降水倒入玻璃瓶內,在白膠布上畫出1毫米降水的刻度。用同樣的方法可以畫出2毫米、3毫米……的刻度。毫米以下的刻度可以用等分法畫出。畫出刻度的雨量瓶就可以代替雨量杯了。

降水量的測定方法:

(l)測定降水量時,先取出雨量筒內的儲水瓶,裝上事先準備好的空儲水瓶,並將存有降水的儲水瓶帶回屋內,用雨量杯量取降水。

(2)讀數時,雨量杯必須保持水平,視線要同量杯內的水面齊平,讀取水面凹下去的最低點刻度線。讀數要精確到小數點后一位。有時降水量很小,不到0.05毫米,應記作0.0毫米,表示有降水、但數量極微。如降水量不到0.1毫米、但大於0.05毫米,就記作O.l毫米。

(3)如果降水量大,一次量不完,可以分多次量,每次計量后要記錄,並累計得出總降水量。如遇雪、雹等固態降水時、應把漏斗換上承雪口,讓固態降水直接落入雨量筒內(取回儲水瓶時,應加上蓋子,以防蒸發),放在溫暖的地方或加入定量的溫水(不能用開水,也不能加得太多),待雪、雹等融化后,用量杯進行測量,再將量得的結果減去加入的溫水量便是所測得的固態降水量。

(4)降水量觀測一般一天2次。學校氣象站可根據實際情況安排觀測時間,如上午7時和下午5時。遇到特大陣雨時,在雨過之後就應立即測量,及時了解這次降水的強度。

說明與延伸

另一種測定降水量的方法是用秤稱出降水的重量,然後再折算成降水量。l毫米降水的重量約31克,所以,把稱出的降水克數除以31就可折算成毫米數了。如稱得某次降水量為372克,則372÷31=12,折算成降水量就是12毫米。