共找到8條詞條名為魔鬼的結果 展開

魔鬼

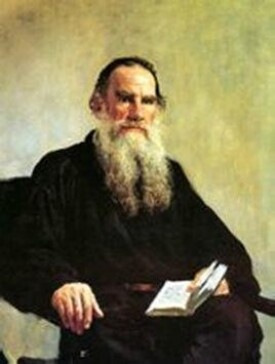

托爾斯泰小說

俄羅斯作家列夫·尼古拉耶維奇·托爾斯泰在亞斯納亞波利亞納,創作於1889年11月19日的同名中篇小說。

作者在自己的日記中叫它《弗雷傑里克斯的故事》,因為小說是根據法院偵查員HH弗雷傑里克斯生活中的真實事件寫成的。弗雷傑里克斯與農夫斯捷潘妮達發生關係,後來他與自己圈子中的一個女子結婚,婚後三個月,他在打場時槍殺了斯捷潘妮達。

1890年2月,切爾特科夫將《魔鬼》原稿的抄本寄給托爾斯泰,托爾斯泰立刻看了,作了修改,給小說另寫了一種結尾:伊爾捷涅夫槍殺了斯捷潘妮達。

小說在1911年初次發表在切爾特科夫輯錄的《列夫·尼古拉耶維奇·托爾斯泰文藝遺作集》第一卷中。

梅列日柯夫斯基說過,托爾斯泰代表著人類的“肉慾千里眼”,與陀思妥耶夫斯基的“靈魂千里眼”相對,是俄羅斯民族生活中一切慾望的發掘者、表現者。[1]

的確,無論是閱讀其作品還是書信日記,我們都能經常看見托爾斯泰對待慾望的矛盾與掙扎。托爾斯泰的獨特性在於,他擁有最為“神聖的單純”[2],狂熱的肉慾衝動與虔誠的反省禱告在他身上同時真誠地並存著。他並沒有與筆下的人物拉開距離,而是完全浸入其中,同他們一樣對自身無法遏制的情慾感到迷戀、焦慮、痛苦與無望。內心道德法庭的審判與欲罷不能的沉迷。這樣的磨折永無停止,最終只能被動地選擇逃避,用死亡加以終結。中篇小說《魔鬼》就是這樣的結局。

《魔鬼》寫於1889年,小說的情節來源真有其人,一個法庭偵察員愛上了一個農婦,但後來與出生於自己階層的女子結了婚。過了三個月,他開槍打死了那個農婦。同時小說中也有作家本人生活中的經歷:婚前他與農婦阿克西妮婭·巴基金娜有染。情慾的瘋狂是該小說的主題,托爾斯泰純熟的心理描寫手法向我們揭示出主人公逐漸失控的內心世界。

葉夫根尼·伊爾捷涅夫前程輝煌。這是全文的第一句話,這句話與他自殺的結局形成了很好的對應。究竟發生了什麼事情讓這一個有著良好的教育以及家世背景,回家準備掌管家業大幹一場的26歲年輕人產生了赴死的念頭?故事要從六月的一個仲夏開始。如葉夫根尼自己所認為的那樣,他是一個精力充沛的小夥子,他不貪淫好色,但也不是個修士,有所需求也是人之常情。他通過看林人來打探,很快得到了答覆。看林人替他找到了一個叫做斯捷潘尼達農婦,她“乾淨整潔,鮮潤嬌嫩,樸素大方”。[4]整個夏天他們都在定期約會,在葉夫根尼看來這是一件極為普通的事情,儘管還有些羞澀,但並不是因為覺得有罪。夏季是屬於斯捷潘尼達的,“那雙又黑又亮的眼睛,那個說我早就來了的胸音,那種清新健康的氣息,那個頂起圍裙高高的胸脯,以及沐浴著陽光的核桃樹和槭樹林里的一切”[4],她的身上洋溢著這股濃郁的生命力讓葉夫根尼根本無法拒絕。

季節在小說中具有功能性的所指。到了秋天,這股熱情逐漸冷靜下來,葉夫根尼要結婚了,對象是一名城裡的小姐。從那時起,他就中止了和斯捷潘尼達的來往。到目前為止,我們的主人公都還擁有著非常正常的生活。然而這種正常僅僅持續了兩年左右,第三個夏天的到來時,他們又相見了。意味深長的是,托爾斯泰把這次見面安排在聖三一節的前一天。[3]當葉夫根尼第一眼見到斯捷潘尼達時他是很厭惡的,“但是,與此同時他又目不轉睛地盯著她那搖擺的軀體”[4]貪婪的目光背叛了正襟危坐的頭腦,泄漏出他心底那自以為早已忘卻的炙熱的慾望,情慾由內自外開始危險地蔓延,“還沒走五步,連他自己也不知道,鬼使神差似的,又回頭看了一下,想再見她一次。她正要拐過牆角,這會也正回頭看他……”[4]回頭的意象在此反覆使用,它令人聯想起一則著名的希臘神話:偉大的琴師歐菲斯為解救妻子尤利提絲用琴聲感動了冥王,答應讓她起死回生,條件是在回去的路上不管發生了什麼都不能回頭看。一路上無數的聲音在背後恐嚇誘惑他們,尤利提絲終於未能堅持到最後,忍不住回頭看,結果變成了一尊石像。面對罪惡的誘惑,回頭即意味著犯下罪行,意味著違背神的忠告,終將受到懲罰。古老的神話似乎在預言葉夫根尼最終災難性的結局。理性與瘋狂同時牢牢地拽住葉夫根尼的心靈。矛盾的邏輯帶來分裂的人格,最終他不堪重負,拔槍自殺。最後作者以這樣的文字結尾:“確實,如果葉夫根尼·伊爾捷涅夫是精神病人,那麼所有的人就都是這樣的精神病人。而真正有精神病的無疑是那些看別人有發瘋癥狀卻看不到自己有這種癥狀的人。”[4]

托爾斯泰否認葉夫根尼有精神病,並將批判的矛頭直指每一個人,認為所有的人都沒有權利認為葉夫根尼不正常,因為每個人都同他一樣,葉夫根尼就是我們自己。他指出:所有人都有發瘋癥狀,真正有病的只是看不見自己身上發瘋癥狀的人。在這裡,瘋狂被認為是一種常態,而非一種病態,否認瘋狂的存在才是一種病態。托爾斯泰認為葉夫根尼心底這種瘋狂在每一個人身上都存在,無法避免,唯一區別是少數人選擇勇敢直面而多數人選擇自我欺騙,由於真誠,托爾斯泰時刻處於一種深刻的精神危機之中。他有過兩次很嚴重的爆發,其中一次是發生在1869 年夏天的“阿爾扎馬斯之夜”。“阿爾扎馬斯之夜”的主旨就是生與死存在價值的交鋒。在寫給妻子的信里,他說:“我在阿爾扎馬斯過夜,發生了一件不尋常的事。夜裡兩點,我疲倦極了,想睡覺,身體沒有病痛。可是突然感到憂愁、害怕、恐懼,強烈極了,我從來不曾有過這種體驗,但願上帝保佑別人不要發生這樣的事。”[5]

而對於托爾斯泰這種瘋狂的癥狀,舍斯托夫在《在約伯的天平上》一書中卻提出來,它為托爾斯泰的創作帶來一種特殊的功用。舍斯托夫提出一個概念:“共同的世界”。“‘共同的世界’及其堅定的信仰,可靠的、古來的、確信的、大家都明了的真理,是正確的。”[5]共同的世界代表了眾人,代表了現實,代表了一種常態,代表了可以接受的價值觀。而“托爾斯泰一生在心靈中都覺察到那個把自己逐出‘共同的世界’的東西。他說,像他在平扎省旅行時所發生的那種發作,雖然現在是罕見的,但在從前是常有的。在早已發生的行為中,由於最不重要的緣由,他現在被恐懼感所控制,激烈而有權威地驅散自然的快樂生活和寧靜的生存感。……不錯,娛樂、遊玩、關心生活,一切充滿人生的‘事情’誘使托爾斯泰長期地離開他的異常夢幻。因此,正如他自己所說,他本能地害怕瘋人院,更害怕瘋狂,也就是說,害怕不在共同世界中而在自己的個人世界中生活。所以,他做了最大的努力,要像所有人那樣生活,只看見不把人逐出常規的東西。”……[5]

舍斯托夫將托爾斯泰的瘋狂視為獲取一種全新視力的前提,儘管這並不是托爾斯泰本人所願意的結果,但是,這種特殊的眼光卻為托爾斯泰觀察世界打開全新的視角。瘋狂使人對熟視無睹的事物產生陌生化,從而對事物的本源開始重新反思與追問。在托爾斯泰筆下,無論是聶赫留朵夫、皮埃爾、列文、伊凡·伊里奇,都是在經歷焦慮與緊張甚至是分裂的精神思索后,對世界產生與以往與他人完全不同的認識,從而到達自我精神的最高境界。通過癲狂的狀態而獲取靈感指導文學寫作。

福柯也曾說過“瘋癲不是一種自然現象,而是一種文明產物。……在現代安謐的精神病世界中,現代人不再與瘋人交流。一方面,有理性的人讓醫生去對付瘋癲,從而認可了只能透過疾病的抽象普遍性所建立的關係;另一方面,瘋癲的人也只能透過同樣抽象的理性與社會交流。這種理性就是秩序、對肉體和道德的約束,群體的無形壓力以及整齊劃一的要求。共同語言根本不存在,或者說不再有共同語言了。18世紀末,瘋癲被確定為一種精神疾病。這表明了一種對話的破裂,確定了早已存在的分離,並最終拋棄了瘋癲與理性用以交流的一切沒有固定語法、期期艾艾、支離破碎的語詞。”[6]這種沒有固定語法、期期艾艾、支離破碎的語詞不正是伊凡·伊里奇死前的冥想,列文心靈自我的爭辯和《克魯采爾奏鳴曲》中那喋喋不休漫長的訴說?托爾斯泰通過他們將思考的壓力傳遞給讀者,迫使每一個人正視內心深處中被道德掩埋的瘋狂,在理性壓埋的土壤下認真尋找傾聽非理性所發出的微弱的聲音。如此看來,托爾斯泰在生命終結前最終無法與家人溝通選擇出走,是在離開一個不屬於自己的地方,尋找能告慰心靈的歸宿地。因為對死亡和虛無的恐懼,從而探究人生;又因為追尋人生的真諦,而不惜墜入思想的深淵。

[1]梅烈日柯夫斯基.《托爾斯泰與陀思妥耶夫斯基:生平與創作》[M].《俄國托爾斯泰研究簡論》[M]倪蕊琴主編。上海譯文出版社,1983 年.

[2]茨威格.《自畫像·托爾斯泰》[M].袁克秀譯。西苑出版社,1998 年.

[3]聖三一日(троица)--復活節后第50日,又稱五旬節(Пятидесятница)。因第50天“聖靈”降臨,所以又叫五旬節或聖靈降臨節。在聖靈降臨在門徒身上時,聖父、聖子和聖靈這三位聖體都參與了,所以又稱為“三位一體”節。

[4]列夫·托爾斯泰《托爾斯泰中短篇小說選》[M].石國雄譯。譯林出版社,2004年.

[5]舍斯托夫.《在約伯的天平上》[M].上海人民出版社,2004年版.

[6]福柯.《瘋癲與文明》[M].劉北成,楊遠嬰 譯。生活·讀書·新知 三聯書店,2003年.

張辛,西南大學文學院教師。