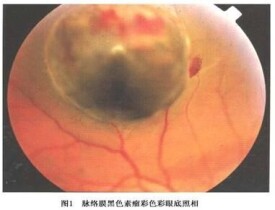

脈絡膜黑色素瘤

脈絡膜黑色素瘤

脈絡膜黑色素瘤是成人最多見的眼內惡性腫瘤。多發於中年人,幾乎為單眼發病。病因尚不明確,與遺傳、感染、接觸放射線等因素有關。典型臨床表現:眼前出現黑影、視力減退、視野缺損、視物變形,色覺改變等。主要治療方法為:手術治療和放射治療。脈絡膜黑色素瘤可導致失明,並引起繼發性青光眼等併發症。脈絡膜黑色素瘤可進行轉移,危及患者生命。預后可恢復良好。

● 眼科、腫瘤科

● 脈絡膜黑色素瘤病因尚未明確,與種族、遺傳及內分泌因素等有關。

● 遺傳因素

● ● 研究顯示,27個家族共56個人患病,0.6%有家族史。

● 其他因素

● ● 陽光照射、病毒感染、接觸放射性物質等都與本病的發生有關。

● 脈絡膜黑色素瘤的臨床表現與腫瘤位置和體積有關。

● 位於眼底周邊,早期無自覺癥狀。

● 位於后極部,可出現視力減退、視野缺損、視物變形、色覺改變等癥狀。

● 腫瘤增大併發繼發視網膜脫離時可出現嚴重視力下降。

● 診斷脈絡膜黑色素瘤主要依據體格檢查、組織病理學檢查、超聲檢查。

● 超聲檢查

● ● 主要是為了觀察眼部病變,對診斷具有很大的價值。

● 組織病理學檢查

● ● 主要是為了確診病理類型,輔助診斷。

● 體格檢查

● ● 主要是為了發現陽性體征,通過體格檢查初步判斷病情。

● 醫生診斷脈絡膜黑色素瘤主要是依據臨床表現、組織病理學檢查、體格檢查和超聲檢查。

● 患者眼前可出現黑影,視力減退、視野缺損、視物變形、色覺改變等。

● 通過臨床檢查發現患者脈絡膜實性隆起,腫瘤周邊視網膜有滲出性脫離。

● 與球壁相連的半球狀或蘑菇狀實性腫物,邊界清楚,周圍伴有視網膜脫離或玻璃體混濁;

● 瘤體內有“挖空”顯像;

● 瘤體的基底部缺乏回聲,與周圍球壁強回聲對比形成無回聲的球壁凹陷。

● 可明確病變性質和分型。

● 根據1980年WHO制定的分類標準,將其分為四類。

● 梭形細胞型

● ● 腫瘤由不同比例的梭形A型或梭形B型瘤細胞組成,排列成束狀或漩渦狀。

● 上皮樣細胞型

● ● 腫瘤主要由上皮樣細胞組成。

● 混合型

● ● 由不同比例的梭形細胞和上皮樣黑色素瘤細胞組成。

● 其他

● ● 不符合上述分類的,如壞死型、氣球樣細胞型。

● 脈絡膜黑色素瘤需要與葡萄膜惡性黑色素瘤、脈絡膜血管瘤、脈絡膜轉移癌、骨瘤、脈絡膜血腫等疾病相鑒別。

● 這些疾病肉眼觀察容易混淆,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。

● 醫生主要通過臨床檢查、影像學檢查、組織病理學檢查等,排除其他疾病,做出診斷。

● 脈絡膜黑色素瘤的治療方法主要是手術治療和放射治療。其他治療還包括:局部冷凝、局部光凝、局部溫熱療法經瞳孔溫熱療法、化療、免疫療法等。

● 局部切除手術治療:適用於位置靠前及較小的腫瘤。

● 眼球摘除:適用於腫瘤進展到晚期及患者視功能喪失的情況。

● 主要包括鞏膜表面敷貼放療、電荷粒子束放療、伽瑪刀治療等方法,這已成為治療脈絡膜黑色素瘤的常用方法。可抑制腫瘤生長。但有些腫瘤在治療后不能完全消失或複發。

● 適用於瘤體位於赤道部及赤道部之前者。

● 適應於後部直徑≤3mm,厚≤2mm者。

● 適用於腫瘤位於后極部,直徑≤3mm,厚2~5mm,無轉移及屈光間質透明者。

● 僅用於全身轉移或眼球外侵犯的病例,療效不確定。

● 用於伴有全身轉移的病例。

● 脈絡膜黑色素瘤可引起視力下降等癥狀,影響患者的生活和工作。

● 惡性腫瘤容易轉移,危及患者生命。

● 有轉移的傾向,腫瘤可向眶內和顱內轉移。

● 脈絡膜黑色素瘤的治療效果受多種因素影響,如年齡、病理分型、是否有併發症、基礎身體狀況等。

● 早期、規範治療,可以較好控制病情。

● 注意眼部護理,均衡飲食,保持合理規律的生活方式。

● 遠離致癌物質和放射線。

● 有感染時,應積極地治療,避免引起其他疾病。