顱內壓增高

顱內壓增高

顱內壓增高是神經外科常見臨床綜合征,也是顱腦損傷、腦腫瘤、腦出血、腦積水和顱內炎症所共有的徵象。該病常見發病機制有①顱內容物體積增加超過了機體生理代償的限度(如顱內巨大腫瘤);②顱內病變破壞生理調節功能(重度頭外傷致嚴重功能破壞);③代償功能滯後於病變的發展速度(顱內急性大出血);④病變致腦脊液循環通路堵塞:⑤全身性疾病影響顱內原有的調節功能。顱內佔位性病變是顱內壓增高最常見的原因。臨床主要表現為頭痛、嘔吐、視乳頭水腫等。主要治療方法是針對病因治療。本病預后與多方面因素相關,及時消除病因,預后較好。但顱內壓増高會引發腦疝危象,可使患者因呼吸循環衰竭而死亡,因此對顱內壓増高及時診斷和正確處理十分重要。

● 神經內科、神經外科

● 顱內容物體積增加超過了機體生理代償的限度(如顱內巨大腫瘤)。

● 顱內病變破壞生理調節功能(重度頭外傷致嚴重功能破壞)。

● 代償功能滯後於病變的發展速度(顱內急性大出血)。

● 病變致腦脊液循環通路堵塞,使腦脊液喪失顱內空間代償功能。

● 全身情況影響顱內原有的調節功能(腦腫瘤病人因併發症而失去再平衡)。

● 顱腔容積變小,包括先天性顱骨畸形(狹顱症)、顱骨異常增生(顱骨纖維結構不良)及顱骨大塊凹陷性骨折等。

● 顱腔內容物的體積增大,如腦組織體積增大(腦水腫)、腦脊液增多(腦積水)及顱內血流量增多(顱內動靜脈畸形)。

● 顱內佔位性病變是顱內壓增高最常見的原因,常見於外傷性顱內血腫、自發性腦內出血、腦瘤、腦轉移癌、白血病、腦膿腫、顱內肉芽腫及腦寄生蟲病。

● 頭痛、嘔吐、視神經盤水腫是顱內壓增高的三大主征,嚴重者可導致腦疝而危及生命。

● 頭痛:是顱內壓增高最常見癥狀之一,以早晨或夜間較重,部位多在額部及顳部。頭痛程度隨顱內壓的增高而進行性加重。當用力、咳嗽、彎腰或低頭活動時常使頭痛加重。

● 嘔吐:頭痛劇烈時可伴有噁心和嘔吐。嘔吐可呈噴射性,嚴重時可導致水電解質紊亂和體重減輕。

● 視神經乳頭水腫:是顱內壓增高重要客觀體征之一。若視神經乳頭水腫長期存在,則會出現視力減退,視野向心性縮小,稱為視神經繼發性萎縮。若顱內壓增高不能及時解除,視力恢復困難,嚴重者甚至失明。

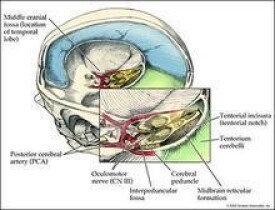

● 意識障礙及生命體征變化:疾病初期意識障礙可出現嗜睡,反應遲鈍。嚴重患者,可出現昏睡、昏迷、伴有瞳孔散大、對光反射消失、發生腦疝,去腦強直。生命體征變化包括血壓升高、脈搏徐緩、呼吸減緩、體溫升高等,腦疝晚期終因呼吸循環衰竭而死亡。

● 其他癥狀和體征:患兒可有頭顱增大、頭皮和額眶部淺靜脈擴張、顱縫增寬或分離、前囟飽滿隆起。頭顱叩診時呈破罐音。

● 確診顱內壓增高需要進行影像學檢查、抽血化驗檢查(血常規、生化、腫瘤標記物等)、顱內壓監測等檢查。

● 電子計算機X線斷層掃描(CT):CT快速、精確、無創傷,是診斷顱內病變首選檢查,尤其適用於急症。

● 磁共振成像(MRI):MRI也是無創傷性檢查,但檢查所需時間較長,對顱骨骨質顯現差。

● 數字減影血管造影(DSA):用於診斷腦血管性疾病和血供豐富的顱腦腫瘤。

● X線平片顱內壓增高時可見顱骨骨縫分離,指狀壓跡增多,鞍背骨質稀疏及蝶鞍擴大等。X線平片對於診斷顱骨骨折,開放性損傷后顱內異物位置,垂體腺瘤所致蝶鞍擴大以及聽神經瘤引起內聽道擴大等,具有一定價值。現已少用於單獨診斷顱內佔位性病變。

● 腰椎穿刺:對顱內壓增高的患者有一定危險,可誘發腦疝危險,故應慎重。

● 顱內壓監測:通過持續監測顱壓,指導藥物治療和手術時機選擇。

● 眼底鏡檢查:眼底鏡為一種特殊的放大鏡,作用是可以觀察眼底視乳頭是否水腫,為顱內壓增高提供診斷依據。

● 醫生根據病史、癥狀及輔助檢查來診斷此病。具體診斷依據如下:

● 有引起顱內壓增高疾病病史。

● 有頭痛、嘔吐、視乳頭水腫等臨床表現。

● 影像學檢查顯示存在顱壓增高的其他疾病。

● 顱內壓持續在2.0kPa以上。

● 顱內壓增高主要是進行病因鑒別。

● 如果出現頭痛、噁心、嘔吐等癥狀,需要及時去醫院就診,進行詳細檢查,請醫生進行診斷和治療。

● 一般處理

● ● 凡有顱內壓增高的患者,應留院觀察。

● ● 密切觀察神志、瞳孔、血壓、呼吸、脈搏及體溫的變化。

● ● 用輕瀉劑來疏通大便,不能讓患者用力排便,不可作高位灌腸,以免顱內壓驟然增高。

● 對因治療

● ● 對無手術禁忌的顱內佔位性病變,首先應考慮做病變切除術。若有腦積水者,可行腦脊液分流術,將腦脊液通過分流系統導引至蛛網膜下腔、腹腔或心房。

● ● 顱內壓增高已引起急性腦疝時,應進行緊急搶救或手術處理。

● 藥物治療降低顱內壓

● ● 常用口服的藥物有氫氯噻嗪、乙醯唑胺、氨苯蝶啶、呋塞米(速尿),50%甘油鹽水溶液。若有意識障礙或顱內壓增高癥狀較重的患者,則選用靜脈或肌內注射藥物。常用注射製劑有:20%甘露醇、20%尿素轉化糖或尿素山梨醇溶液、呋塞米。此外,也可採用20%人血清白蛋白靜脈注射。

● ● 激素:地塞米松、氫化可的松、潑尼鬆口服或靜脈使用,可減輕腦水腫,有助於緩解顱內壓增高,但激素對顱腦創傷所致的腦水腫無明確療效。

● 對症治療

● ● 頭痛者可給予鎮痛劑,但應忌用嗎啡和哌替啶等類藥物,以防止抑制呼吸中樞。

● ● 有抽搐發作者,應給予抗癲癇藥物治療。

● ● 煩躁患者在排除顱內高壓進展、氣道梗阻、排便困難等前提下,給予鎮靜劑。

● 可出現腦水腫、腦疝、昏迷、失明等併發症。

● 本病預后與多方面因素相關,及時消除病因,預后較好。但顱內壓増高會引發腦疝危象,可使患者因呼吸循環衰竭而死亡,因此對顱內壓増高及時診斷和正確處理十分重要。

● 有基礎疾病的老年患者應保持良好的精神狀態和生活方式,積極治療原發病,定期體檢。具體預防方法如下:

● 針對可變的因素:遠離藥物毒物,避免頭部外傷、穩定情緒,減少暴怒,多食用果蔬,促進腸胃蠕動,增強免疫力。

● 針對不可變的因素:腫瘤腦轉移定期體檢,控制好基礎疾病。

● [1] 陳孝平,汪建平,趙繼宗。外科學。第9版。北京:人民衛生出版社,2018.

● [2] 賈建平,陳生弟。神經病學。第8版。北京:人民衛生出版社,2018.