阿金庫爾戰役

戰爭戰役

阿金庫爾戰役發生於1415年的10月25日,是英法百年戰爭中著名的以少勝多的戰役。在亨利五世的率領下,英軍以由步兵弓箭手為主力的軍隊於此擊潰了法國由大批貴族組成的精銳部隊,為隨後在1419年奪取整個諾曼底奠定基礎。這場戰役成為了英國長弓手最輝煌的勝利之一,也對後世戰爭的依靠火力範圍殺傷對手密集陣形這種戰術留下了深刻影響。

阿金庫爾戰役

1415年10月25日

法國,加來,阿金庫爾

英國人取得決定性勝利

英國人,法國人

英格蘭國王亨利五世;法蘭西皇室總管德勒伯爵查理"阿布萊特(Charles d'Albret, Comte de Dreux)和法國陸軍大元帥布錫考特(Jean le Maingre)

英國5,900人,包括900位徒步騎士和5,000位長弓手

法國36,000人,7,000位熱那亞弓弩手,11,000名騎兵,18,000名徒步騎士和步兵

英國50-250人,其中包括13位騎士

法國12,000-18,000人,其中包括5,000位貴族

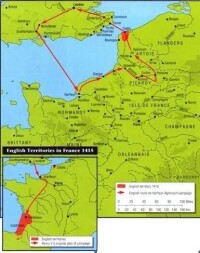

亨利五世的兩種進軍選項

成功佔據哈夫勒爾後,英軍的實際損耗,超過了所有人的預期。由於軍中爆發痢疾,並出現大量傷員,他們不得不將一半人遣送回國。這些傷號的離開,也意味著皇家海軍與臨時徵發船隊的離去。在留下足夠的戍衛部隊與火炮后,亨利五世面臨三種選擇:

1 從塞納河南下,進軍到英格蘭在大陸上的傳統領地——阿基坦。這樣不僅可以在阿基坦地區進行休整,還可以讓國王順道巡視自己的大陸領地。全軍去往該地,也能體現英王對這裡的重視。

2 從塞納河北上,進軍到英格蘭人在百年戰爭開始后就奪取的港口——加萊。這段路的路程更近。對於人困馬乏,還數量不足的英軍而言,是非常好的選擇。

3 從塞納河口出發,向著河流上游的巴黎進軍。由於現實的困難,這一選擇基本是不可能實現的。

亨利五世非常明白自己的困境,但也不能放下自己的雄心壯志。於是他明智地選擇向北進軍到加萊,但必須從內陸地區,橫穿整個諾曼底公國。如果情況允許,他還希望能夠帶著全軍越過重要的索姆河。這些路線,都是當年曾祖父愛德華三世所走過的。著名的黑太子也在那支軍隊中,如影隨形。亨利五世需要重走這些路線,以在政治上達到最大目的。

法國北部最大的貴族 是一直與英國人勾勾搭搭的勃艮第公爵 約翰

首先便是他的軍隊規模更小,便於指揮調度。何況從騎士到弓箭手,都習慣了吃軍餉的職業軍人,在紀律服從性上有著得天獨厚的優勢。法國人雖然控制著諾曼底地首府魯昂,可以發起主動攻擊。但他們的軍隊更依賴大規模集結后的數量優勢。亨利五世時代的貴族將領們,早已在早年的軍事教育中,明白精幹的小規模部隊會更有優勢。

行進中的英軍

阿金庫爾戰役 實際上是一次英國人的勝利大逃亡

儘管不少步兵和騎士一樣,配備了可供代步的馬匹。但這也需要更多的草料而供給畜力。英軍當時至少有12000匹馬,甚至是這個數目的兩倍。除了乘馬,還包括必須的馱馬與拉車馬匹。至於軍中的很多非戰鬥人員,比如醫生、牧師、商人和僕從,也會在一定程度上拖累行軍速度。

在亨利圍攻哈夫勒爾時,一些加萊的英格蘭駐軍,已經四處出動。他們的小規模襲擊,在一定程度上分散了北方法軍的注意力。如今,法國王室大軍的指揮官們,計劃毀掉河道上的橋樑,阻塞主要河流上的通道,並加固全諾曼底與皮卡第地區的城鎮與堡壘軍營。

法軍的指揮官是兩位經驗豐富的老將。查理-德-阿爾布雷特和布錫考特元帥,但在他們繼續集結大軍時,諾曼底的地方城鎮,只能依靠自己的力量來對抗英軍。

百年戰爭時期的法國大炮

至於更多生活在鄉間的居民,則在英軍北上的消息傳來后,逃入了附近山區的地下避難所。幾個世紀以來這裡被不斷擴建,是當地人的理想避難所。當地人建設了一次性可以容納2000人以及他們的羊,牛,馬,騾子的地下城市。有28條走廊將300個大大小小的石窟連接起來。每個石窟足以容納一個八口之家,還引向一些公共空間,比如法庭,監獄,修道院。在地下100尺到140尺有著三層地下城,常年保持著48華氏度的溫度,並可獲得水源。就連烹煮食物時的通風煙囪,也被做了精心的偽裝。

這些一直被沿用到17世紀的大型避難所,讓沒有能夠躲入城鎮的法國農民,有了一個安全的棲息之地。他們及家畜的離去,也意味著英軍很難從鄉間奪取食物。良好的隱蔽設計,讓後人在第一次世界大戰的巨型塹壕戰年代,才再次發現這些地下城市。15世紀的英軍,自然也不會知道。他們在行軍路上不斷遭到小股法軍地方部隊的襲擊,不得不謹慎的放慢腳步。當8天的口糧很快耗盡,鄉間的居民又已人影無蹤。亨利五世只能開始打對沿途城市的主意。

於是,新的勒索戰略便孕育而生。亨利的英軍開始攻擊一些防禦力較為薄弱的城鎮,並在迫使後者乖乖地為自己提供所需要的食物供給。而對於那些防禦堅固的要塞或大城市,英軍僅僅是從守城者的視線中,緩緩通過。

15世紀的法國騎士與步兵

趾高氣揚的亨利五世

靠著這一手段,亨利的英軍順利的在諾曼底沿海地區通過。但當士兵們已經可以遠遠的望到英格蘭南部海岸時,他們發現索姆河的渡口已經被堵塞了。大批法軍沿河布置,並有12門加農炮、2200發石炮彈和足量的火藥。更多援軍正不斷趕來。亨利只能帶著他們向內陸進軍。英國人都意識到,遲遲未現身的法國王室大軍,就要出現了。

兩軍玩起了貓和老鼠的致命遊戲。英軍無可奈何地深入法國腹地,在日益增加的絕望之中尋找渡口;河的另一邊,法軍在布錫考特和阿爾布雷特的帶領之下緊隨其後,防止他們過河。

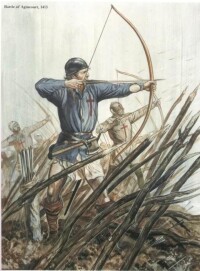

阿金庫爾戰役中的英軍弓箭手裝備

法國人一面繼續集結從南方趕來的部隊,一面在索姆河北岸移動追擊。不少小規模力量,甚至在英軍的外圍監視和突襲。一名被英軍抓獲的俘虜告訴亨利本人,法國人為了對付英格蘭長弓,特意組建了連戰馬都披掛板甲的超重騎兵部隊。這個意外的情報,讓亨利下令全軍弓箭手都準備一支長6尺的尖頭木樁,兩頭削尖,然後攜帶著它們行軍。如果法軍試圖逼近,箭手們就在交錯的行陣中站好屬於自己的位置。把木樁的一端插進泥土中,另一端達到腰部以上的高度,斜對著前方的敵軍。這個當時還不為人所注意的細節,在之後的戰場上,成為了英軍身前重要的防護措施。

一直到10月19日的凌晨,英軍才終於在內勒附近的村莊紮營。他們發現了一個水文條件並不理想的渡口。雖然附近還有條件更好的渡口,但英軍還是冒險選擇了在這裡渡河。從前衛的弓箭手,全部排出一長串隊伍,井然有序地趟過齊腰深的河水。然後,從附近村子里找來一切可以用的門板、木板和房梁。到了下午1點左右,簡易的木橋可以供三人騎馬齊頭并行,至此英軍才開始全面渡河。

雖然小股法軍已經發現了正在渡河的敵人,但騷擾卻被英軍前鋒驅散。當法國人等到了數量足夠的援軍,試圖發動攻擊時。英軍的灘頭陣地已經有足夠的士兵嚴陣以待,而且越來越多的人正在過河。慮到敵我對比懸殊,法國人決定不做無謂的犧牲。他們很快就消失在了英軍的視野里。

當天晚上,英軍在蒙琪拉加希和阿蒂之間的幾個村莊里過夜。他們的士氣很快就恢復了,因為未受阻攔地順利渡河確實是一件大快人心的事。但是第二天早上,他們的美夢就破滅了。有3名法國傳令官來到英軍軍中,帶來了波旁公爵,奧爾良公爵還有阿爾布雷特的挑戰書。法國人知道亨利急於尋找英國人作戰。他們這些擁有高貴血統的法國貴族決定成全他的心愿。只要亨利告訴他們決戰地點,他們樂意奉陪並及時趕到那裡。而且雙方都可以派出代表去勘察戰場,以保證戰場的地理條件不會偏袒任何一方。

正在鼓舞全軍的亨利五世

10月21日,英軍開拔,前往加萊的方向。戰士們神經高度緊張,尤其是當他們經過佩羅訥時,隊伍離戒嚴的城牆很近。一隊法國騎兵衝出城堡,襲擊了英軍的後衛部隊。隨後他們佯裝後撤,希望將追擊者引入城牆的火力覆蓋範圍。然而,英軍並沒有上當。

當代的阿金庫爾古戰場

大量爭奪戰功的法國貴族 讓全軍一敗塗地

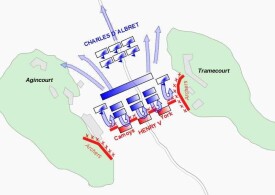

密密麻麻的法軍陣列森嚴,各種戰旗、三角旗隨風飛揚。他們正在湧出山谷,想著他們的右邊行動,進入陣型之中。正在如蝗蟲般行動。法國人在距離英軍半英里的位置布陣,前往加來的道路被封堵了!

這還不是法國的全部兵力......

法國人終於在阿金庫爾的戰場上,湊足了符合他們心裡定位的軍隊需求。他們的陣線與軍營,漫布在阿金庫爾、特蘭姆庫爾、曼松塞萊,三個村莊之間的三角形地帶。決戰前夜,天空一直下著大雨。飢腸轆轆的英國人,堅守在自己的陣地上,忍受著雨水的洗禮。對面的法國軍營則是燈火通明。甚至近到英國人能聽清對方酗酒後的狂言。

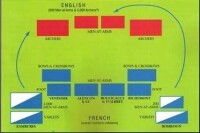

第二天,也就是1415年10月25日的早晨。等候多時的兩軍,終於要面對自己命運的審判。英軍的偵查輕騎兵們發現,給露天宿營的戰士帶來巨大痛苦的暴雨,也製造了一個意想不到的機會。剛剛被耕犁翻過、播種了冬小麥的土地被暴雨沖刷得泥濘不堪。亨利迅速意識到這可以延遲騎兵與重步兵發動的進攻,使他們更容易成為弓箭手的靶子。他將大軍排成橫線陣型,前鋒部隊安排在右翼,殿後部隊在左翼。弓箭手被安插在各個戰陣的空檔間,將隨身攜帶的尖木樁插在陣前。由於重裝部隊數量太少,兩翼的也主要由弓箭手們組成。

整支英軍按一字型一字排開,並且沒有預備隊。

法國人在戰前也已經制定了詳細的作戰計劃:

前鋒由波旁公爵、布錫考特和皇家內務大臣吉夏爾-道芬指揮。

法軍原先的作戰計劃

殿軍由巴爾公爵和訥韋爾伯爵、夏洛萊伯爵、沃德蒙伯爵指揮。

法軍兩翼由里什蒙伯爵亞瑟和巴黎市長塔內吉-杜-查斯特爾指揮。

此外,法國的一名海軍上將克里涅-德-布拉班特和富有騎士精神的年輕勇士吉安-韋爾奇將領導一支精心選拔的騎士騎著披甲戰馬,衝殺英軍兩翼的弓箭手。

法軍並非沒有騎士部隊之外的兵種。大量的弓箭手與火門槍兵,被分散部署在兩翼。和火門槍部隊在一起的,是法國人的炮兵部隊。除此之外,有著充足重騎兵的法國人在主力軍後方,準備了兩支騎兵部隊。一支由1000名重騎兵和他們一半的武裝侍從組成。騎著領主們帶來的最好的戰馬,由大衛-德-朗布爾 帶領,任務是迂迴到英軍的側翼。另一支隊伍只有200名重騎兵和剩下的武裝侍從,由路易斯-德-布爾頓帶領,騎著次一些的戰馬,他們的任務是繞道英軍的後方營地,襲擊輜重車隊。

如果法國人的計劃得以實施。那麼英軍將在法軍遠射火力和幾路騎兵的同時攻擊下,迅速崩潰。然而由於法王與王太子都不在軍中,大批血緣與地位接近的貴族們,彼此互不相讓。原本秩序井然的計劃,被爭先希望拿下戰功的貴族們,弄的亂七八糟。結果就是,大量部隊出現於不合適的位置。這也直接造成了開戰後的一系列悲劇。

為了進一步刺激法國人進入戰場中最擁擠的地段。亨利冒險讓全軍向前移動,重新布置陣地。當時雙方的距離大約是1000碼,分隔兩軍的是一片麥田。連日的秋雨使泥土變得鬆軟且包含水份,踩上去就是一個淺淺的水坑,身穿盔甲的人尤其覺得難走。英軍不得不異常小心、緩慢地前進,維持著良好的秩序,並且不時停下來喘喘氣,他們推進到距離敵人250-300碼的地方,差不多是長弓的有效射程,於是他們停下來,弓箭手將事先準備的尖木樁插入地面,在陣地前面排出一道密密的柵欄。

隨著英格蘭長弓手們完成部署,阿金庫爾的屠殺也即將開始。

根據計劃,第一陣的騎兵應該保持隊形,從兩翼夾擊英軍陣地。實際上英國人的兩翼都有樹林,夾擊是無法實現的。而法軍的貴族們也懶得迂迴到英軍的後方。

本應有800-1200名重騎兵在路易斯-德-布爾頓和克里涅-德-布拉班特的軍旗下集結,但最後他們只召集了約420人。法國人不僅沒有足夠的騎兵去沖踏英國弓箭手密集的隊形,他們也無法排出密集的隊形。這不僅是缺乏紀律的結果,也和戰場的地面狀況有關。由於法軍陣型的寬度較大,而兩側的茂密森林又把他們逼往戰場中央,使得兩隊騎兵的距離越來越近。在騎兵出發之後,法軍重騎兵前鋒在前進的過程中發現,他們距離敵軍越近、行動更加困難,因為他們被迫踩著被騎兵踏過的土地前進。

蓄勢待發的法國騎士

由於地表太鬆軟,有些木樁已經沉了下去。右翼副指揮官威廉爵士下令跳過這道籬笆,很不幸的,他自己的坐騎剛好撞上一根沒下沉的木樁,於是從馬鞍上直直的飛出去,一頭扎在泥地里,在恢復知覺前就被英國人幹掉了。剩下的騎士看到指揮官戰死,一窩蜂掉頭走了,右翼的衝鋒就這麼虎頭蛇尾結束,左翼的情形也大同小異。

隨後趕到的法國下馬重騎兵部隊,也在戰場上步履蹣跚。法國騎兵攻擊的失敗還造成了更加惡劣的影響。第一波騎士的衝鋒是輸掉整場戰鬥的關鍵。他們無法控制受傷受驚的坐騎,在自己人的隊伍中亂沖亂撞,混亂就像波浪一樣產生了,由於法國人的陣形異常密集,使這種波浪的傳遞更加有效。

那些還在爛泥中辛苦跋涉的重步兵們要避開被逃離的戰馬踐踏,而且還完全暴露在射手的箭雨打擊之下。他們要忍受著一輪又一輪致命的箭雨的打擊覆蓋。

法國的步兵大軍在忙亂中繼續前進,他們躲避著炮彈一樣撞來的騎兵,一邊相互推搡。腳下的泥地經過昨晚霜凍稍有硬化,但已經被騎兵的數千個馬蹄反覆踐踏,踩成一個大泥塘,又有近萬名重裝步兵在上面隆隆開過,不時有人滑腳跌倒。英國的長弓手繼續增加這種混亂,他們背後是冬日暈陽,毫無困難的把箭雨潑向適合的距離。法國騎士們雖然身披重甲,卻不得不低下頭走路,擔心長箭從面罩的縫隙中透過。當距離接近到50碼時,英國不再朝天攔阻射擊,而是直瞄直射,徑直射進盔甲的縫隙里,受傷的騎士倒地不起,後面的人紛紛被絆倒,就在這種不斷的掙扎中法國人已經用盡體力。

從容射擊的英國弓箭手

在英軍的箭雨下,法軍大部隊依舊緊跟著前鋒,向著死亡步步前進。那些沒有攜帶盾牌的騎士只能拉下面罩保護脆弱的面部。就算如此,他們也不是絕對安全。箭還是無孔不入,從通氣孔和頭盔的觀察口鑽入頭盔里。所以他們只能低著頭前進。

戰場中的亨利五世

重裝騎士之間的戰鬥開始了,由於從頭到腳都包裹得毫無破綻,只能用力量將對方壓倒,在這場亂斗中,英國人最初被數量壓退,遭受了相當損失。約克公爵被法軍擊殺,國王自己也差點遭到相同的命運,圍在他身邊的十八個侍從全部戰死,有人(可能是阿拉貢公爵)用戰錘在他頭上也重重的來了一下,敲下了頭盔上的金邊,但很快就被絆倒。國王則跑去幫助受傷倒地的牛津伯爵,即便在這麼熱鬧的近戰中,他也帶著自己的王冠,成為所有法國人的目標。這時主力軍來了,輕裝的長弓手紛紛扔掉弓箭,抄起手頭的各種武器,包括砍刀、鋸子和手斧。這些輕型的裝備此刻顯得極為有效,他們沒有盔甲的拖累,不會陷到泥中,他們輕而易舉地把重裝騎士絆倒在地。

法軍迫使英軍中路在第一波衝擊中後退了約6--8英尺,但他們很快在英軍的絕望反擊中,被徹底擊垮。此時,在阿金庫爾平原上。由幾百匹披甲戰馬踏出來的泥潭已經成為了披著銀白鎧甲的法國人的死亡陷阱。

就這樣,法國主力部隊的第一陣被打退了。這些法國的年輕子弟有不少是第一次上戰場,他們把混亂的野戰當成堂堂正正的槍術比賽。在比賽上,只要向對方交出手套就算認輸,對方應該用紳士的風度接受投降;但戰場上完全不是這樣,像那位在亨利頭上敲了一下的阿拉貢公爵就是這麼送命的:在筋疲力盡后,他掀起面罩,向對方一個看來有相同階級的爵士遞出手套,結果從旁邊衝來另一個殺紅眼的英國人,一劍劈下,於是他就直挺挺的死去了。8000名步戰的重裝騎士至此潰不成軍,有些已經死去,有些失去知覺人事不省,有些倒在泥里或者被別人壓住動彈不得。剩下的人昏頭昏腦往回跑,撞進第二陣的幾千名騎士中,使前面的混亂和悲劇一再重演。

幾千名法軍屍橫戰場,法國人至少損失了1500名騎士,還有約4000-5000名其他的紳士,這幾乎是法國貴族的總數了。至於低位低下的步兵和輕騎兵,損失已經難以統計。英軍的傷亡,尤其是那些貴族戰士,則少的可憐;最大的損失是約克公爵,他的頭盔被敲扁,顱骨被打得粉碎。

此時在整個戰場後方,法國的第三陣依然完好無損,不少人騎在馬上等著追擊潰逃的敵人。他們目瞪口呆地看著戰局發展,前兩陣都被消化掉了,自己該怎麼辦?皇室總管和大元帥都在第一陣中,前者戰死,後者被俘。這些沒什麼行伍經驗的毛頭小子面面相覷,不知是誰開的頭,大夥兒發一聲喊,四下散去。

戰鬥至此告一段落,從英軍推進到當下,大概只進行了半小時(也有資料說兩到三小時,那可能包括布陣的時間)。當時是十月一個明朗的下午,英國人扔掉頭盔,紛紛坐在泥地里呼呼喘氣,望著身邊一人高的屍體堆。傷者被抬走,掌旗官拿出賬簿,開始紀錄俘虜的姓名和階級,開始盤算贖金的數目。這時意外發生了,一個信使飛馬趕來,報告說他們後方的營地被人襲擊。在法國人的作戰計劃中並沒有這種枝節,史學家相信這是當地一些小領主自行發起的(包括阿金庫爾的領主Isembart,Robinet de Bournonville,Riflart de Clamasse等等),他們帶領當地的600多個農民,劫掠了英國大營,搶走了一些貴重物品,其中包括亨利的一頂王冠,幾把裝飾華麗的大劍,這些東西後來被指名要還,法國人換回了前面在哈福婁圍城中被俘的Ralph爵士(他在替亨利下完戰書後又自覺回到英國人營地,認為自己還沒有交納符合身價的贖金)。不過縱容劫掠顯然有悖騎士精神,Isembart和Bournonville後來被勃艮第公爵下獄,這也可能是在為既成的悲劇找幾個替罪羊。

在另一方面,法國的第三陣大部分都跑路后,剩下的大約600名騎士在Marle爵士和 Fauquembergh爵士等人帶領下,開始最後的衝鋒,重蹈了前面的結局。如果法國人這些小動作給對方造成傷害,那麼他們就是扭轉戰局的英雄,可失敗了,只能成為歷史學家譏笑的對象。

在亨利看來,英國人周圍依然強敵環伺,如果對方恢復士氣,殘餘的法軍會用優勢兵力再次圍攻。

於是,亨利五世下令屠殺俘虜。幾乎所有英國騎士聽到這樣的命令都表示難以接受,拒絕執行這種不名譽的任務——更多的是為了贖金。亨利原先打算保留幾名最大的貴族,像奧爾良和波旁的公爵,但此刻即便是最高貴的門第也無法保證身家性命。因為任務的最終執行者是兩百名弓箭手,出於民族感情,當然更多的是階級仇視,他們很樂意完成這種工作。兇器便是弓箭手隨身的小匕首,從面罩的眼縫中插進去,簡單、快捷、冷血,身上還穿著重甲而手無寸鐵的法國俘虜連抵抗的機會都沒有。這種殘忍的屠殺對中世紀的軍事浪漫主義是種極大諷刺,所謂紳士之間堂堂正正的交鋒最後是如此下場。

阿金庫爾從此成為了法國軍隊無能的地理代名詞。這次混沌的戰役,不僅讓很多法國貴族家庭,從此在歷史上消失。也讓原本已經趨於停止的英法百年戰爭,再次進入一個交戰頻繁的巔峰期......

此戰法軍損失過萬,僅大大小小的貴族就戰死了5,000多,其中包括3位公爵,5位伯爵和90位男爵,皇室總管在戰鬥中死亡,法軍大元帥則被俘(雖然未被作為俘虜屠殺但后也終死監獄),而英軍最大的損失是戰死的約克公爵,其他損失不過是十餘名騎士和100餘長弓手。這場戰鬥的結局轉變了英國人之前被動的形勢,此後英軍節節勝利,直到聖女貞德出現再次扭轉戰局。此戰被法國人認為是奇恥大辱。

三天後,亨利和他的疲憊之師抵達加萊,在那裡等待合適的風向。11月16日,他在多佛登陸,一周后回到倫敦。所有的教堂鐘聲齊鳴,所有的街道都是歡慶的凱歌:Deo gratias Anglia redde pro victoria!上帝將勝利賜給英格蘭!亨利五世卻很清楚,這只是個不錯的開頭。雖然查理六世近半數的朝臣在這次戰役中被俘或被殺,但也僅此而已,很快就有新貴來填補空缺。領地並不是靠一兩次野戰獲得的,必須通過漫長沉悶的圍城,比如說卡昂和魯昂。阿金庫爾為英國人贏得的領土利益,只有哈福婁一座小城罷了。直到五年後,特魯瓦條約(Troyes)才簽訂,亨利使得法國屈服,從而迎娶了凱瑟琳公主,不再與凱瑟琳公主的父親——查理六世以戰爭的手段來爭奪王位,而是合法地取得了繼承權。但諷刺的是,強壯有力的亨利比他瘋癱多病的岳父早去世七個星期,雙重王冠最終沒落到他的頭上。

1415年10月24日夜晚,亨利五世正陷在最窘迫的泥沼里。傷病和疲勞已經把他為數不多的部隊消磨殆盡,而四周是最少三倍數量、精神十足且自信滿滿的法國大軍。幾天來他一直避免交戰,這次似乎是劫難逃。放眼望去,前方的小村外處處是法國人的帳篷,閃動著明亮的篝火。他重新打開地圖看看,村子的名字叫做阿金庫爾。

亨利被認為是英格蘭歷史上最偉大的國王之一,當然,指的是純軍事方面。

亨利身邊的將領也都是追隨他多年的宿將,能力姑且不論,忠誠方面完全沒有問題。其中有March的伯爵Edward,他是在大遠征前幾天才出現於南安普敦的,不少歷史學家把他歸類成國王身邊的危險因素,他本人也是這麼承認的。因為在亨利四世去世時,由他即位的呼聲更高,但亨利五世赦免了他,並且繼續讓他在麾下服務。另外的大貴族還有格羅斯特公爵Humphrey,克萊倫斯(Clarence)公爵Thomas(國王的兄弟),約克公爵(國王的叔叔),薩福克、劍橋和牛津的伯爵,以及國王的一眾隨從,Thomas Erpingham爵士,JohnHolland爵士,John Cornwall爵士,等等。亨利的偉大之處也在於他能贏得每個部下的尊敬,不管年紀、經驗或是閱歷,甚至連敵人都是如此。

總地來說,亨利五世是個典型的中世紀軍人,也是個模範的國王,當然這並不是說他本人十全十美。毫無疑問的,強烈的責任心驅使了這次遠征,對於亨利來說,諾曼底的領地是他法定的封邑,同時對曾祖父愛德華三世的責任心使他覺得法國的王冠中也有他的一份。他是個很虔誠的人,每到一處都注意保證教會的財產。對部下也要求以近乎苛刻的紀律,這一點在阿金庫爾戰役中為他們贏得了勝利,沒有一個人在那樣絕望的情況下成為逃兵。同時他對制海權有足夠的重視,但實際上,是在阿金庫爾戰役之後,英國才開始建立強大的海上力量。他對戰事有近乎無限的耐心,1417年-1422年的一系列戰役被稱為圍城戰爭。比方說魯昂,從1418年7月一直圍到1419年1月;Meaux城也耗用了差不多時間,大多是在酷寒的冬季。這次圍城后亨利也死了,只比法國的查理六世早了兩個月,有人說他死於心力交瘁,更常見的說法則是痢疾,一種當時士兵中流行的疾病。

當然,法國人的記載中,亨利五世苛刻、傲慢、有著直來直去的個性,從而造就了他的冷酷無情,導致了戰場上的殘忍。不少資料記載亨利曾在圍城勝利後下令吊死俘虜,1417年卡昂陷落後就有過大規模的屠殺;而在魯昂圍城期間,他拒絕向逃出城外的婦女和兒童提供麵包,任由她們在城牆下活活餓死;當然還有阿金庫特戰役中下令大批殺死俘虜,也許這都是因為從小就經歷的戰爭造就了這樣的鐵石心腸,但卻是成為強大君主的必要條件。

與上述的情況相對比,英國人由一位優秀的指揮官率領著,而法國人的陣營則是亂糟糟一團。名義上的國王查理六世患有間歇性的精神錯亂,已經有二十多年了,絲毫沒有好轉的跡象。儘管此刻他的神志暫時正常,並且他在正常時的勇敢也不容置疑,但終究不適合作為總指揮。他的兒子,路易皇太子則是個十五世紀典型的文弱書生,健康狀況有時比他老子還差,絲毫沒有軍事常識。於是宮廷最上層的脆弱造成了下層的紊亂,勃艮第派和阿瑪尼亞克派在大小事情上都要爭個不休,自然在這場重要的戰役中也不例外,統一的指揮是不可能的。

勃艮第派以勃艮第公爵約翰為首,阿瑪尼亞克派則推舉奧爾良公爵,這兩人可謂勢成水火,前者在1407年刺殺了後者的父親,結果自己也死於1419年的復仇追殺。更嚴重的是,勃艮第人一直舉棋不定,到底是站在法國一方,還是勾結英國人擁兵自重。於是約翰公爵同意他的部下參加這次國王的召集,但他自己沒有出席,也禁止他的兒子參加法國陣營。

另外一方的三名公爵擔任這次戰役的指揮,首先是奧爾良公爵查理,24歲,幾乎沒有行伍經驗;然後是波旁公爵約翰,33歲,曾於1413年在蘇比斯(Soubise)打退過一次盎格魯——加斯科涅人聯合的劫掠;再有阿拉貢公爵約翰(4個公爵3個叫約翰的),時年30,3年前在布爾日(Bourges)吃的一次敗仗是他惟一的經驗。國王訓誡這三位公爵通力合作,同時也派出皇室總管,大元帥和十字弓兵部隊司令三名大臣組成指揮部。

Charles d’Albert從1402年開始擔任皇室總管,是名有經驗的軍人,用兵向來以慎重著稱;John le Maingre,被人稱作Boucicault,是當時法軍大元帥,在國內外都享有盛名,是個老資格的騎士,早年率領勃艮第的十字軍在希臘的Nicopolis戰敗(尼科波利斯戰役),法國人從蘇丹手裡把他贖回,但很快又參加了1399年保衛君士坦丁堡的戰鬥,被當作一個傳奇記載在正史中,他的言行則被作為一名騎士的典型樣本。

如果這兩名老成持重的軍人能夠全面指揮法國軍隊的話,也許亨利的遠征會更加困難。因為這兩人幾乎避免所有可能的交戰機會,法國的大軍就盯在英國人周圍,把他們前後的村落全部撤空,莊稼全都割掉,實行徹底的焦土政策,打算用飢餓讓英國人屈服。在具體的戰術細節上,他們也有一套很詳盡很完善的計劃,我們很快就能看到,如果這些計劃被一步不漏的照做了,英國人會有怎樣的命運。但歷史不認同“如果”的說法,在開戰前夕,年輕氣盛的公爵們一口否決了這套計劃。

本文將把正常戰役的前後經過交待清楚,所以讀者會發現,直到開戰前夜,法國人按部就班的進入位置,可謂無可挑剔。但就在大戰開始那瞬間,如果要找出誰是法軍司令的話,答案是——沒有人,這也是他們慘敗的最根本原因。

騎士

十五世紀的歐洲軍隊基本上是以騎士為核心組織起來的。下面所說的騎士是廣義上的稱呼,即Man-at-arms,可以看成是正式的作戰人員。這樣的騎士是根據作戰用途劃分的,並不代表社會地位。他需要接受過一定專業的軍事訓練,能夠在馬上或者徒步作戰,更重要的是他必須得有一身完整的鎧甲。狹義上的騎士是指具有一定的社會地位,並通過正式儀式成為貴族階級一員。但更多的人不具備這樣的條件,不少騎兵只是侍從而已。在本文中,侍從esquire並不是指侍奉騎士的扈從,而是指那些有可能成為但由於條件不夠而沒有成為騎士的人(請允許我用侍從和扈從加以區分)。騎士們的首要任務當然是在馬上作戰,但有時也會下馬徒步作戰。他帶領的小隊被稱為Lance,由他的扈從組成,每個人都要騎馬的,所以他必須要有足夠的財力來維持這樣的隊伍。除了騎士組成的重裝騎兵外,還有輕裝騎兵,或者說是准騎兵,從愛德華三世起他們被稱作Hobilar,這次戰役沒有他們參加所以不作介紹。英國有三分之一到二分之一的弓箭手也騎在馬上,雖然他們只被視作步兵,騎馬是為了在劫掠戰術中獲得更好的機動性。

那麼,廣義上的騎士就是有錢置備一套盔甲的戰鬥人員。直到十三世紀中葉為止,盔甲的主體還是用細小鐵環串編成的鎖子甲;然後漸漸的,有人在此基礎上加以改進,綴上額外的鋼片或者硬皮來抵擋鈍器的敲擊,到十五世紀初左右,鎖子甲的複合甲才發展到最高階段,全身大部分都被鐵板包裹,每個軍士都包得cap-à-pied即從頭到腳裹在拋光過的鋼甲中。在這層保護下,是厚實的無袖上衣。直到15世紀初,還是有許多騎士用完整的鎖子甲作為底甲外俯甲片,這就帶來了重量和散熱的問題。早期的全身板甲的分量大約在60-80磅左右,也就是28-35公斤,不過當代的單兵裝具也超過這個分量。

最重最令人難受的部件倒是頭盔,除開衝鋒陷陣的場合,一般騎士都寧可把它取下。軀幹用前後兩片盔甲覆蓋起來,一般來說,鉸鏈總是釘在左側,而皮帶扣設在右側和肩膀上。胳膊和腿也用類似的結構包裹起來,肘部和膝蓋則用嵌套的鋼圈,可以允許關節自由活動。從腰部到大腿中段掛著一圈圈的護裙,手和腳也用全鋼的手套和腳箍保護著,此外在肩窩和肘關節內側都有圓形的鋼片,在舉起胳膊的時候可以提供保護。另一項革新是把圍脖與頭盔連成一體,取代了原先披在肩上的鎖子甲,使頭盔的分量也由肩膀負擔,減輕了腦袋的壓力。這就是所謂的basinet,帶面罩的騎兵盔,這種頭盔當時在法軍中尤其流行,以至在統計的人數時不說多少多少人,而說多少多少頂頭盔。面罩前部尖尖的向前突出,亦被稱作“狗臉盔”。也有一種叫做“豬面盔”的頭盔與其類似這種面罩可以向上拉起,提供更好的視野和通風環境。相比之下,筒形的大頭盔或許提供更好的防護,但帶著極不舒適,所以更多的出現於槍術比賽中,不過還是有些貴族同時帶兩種頭盔的,亨利五世便是如此,我們很快就會看到,這種措施在本次戰役中救了他的命。

考究的盔甲還裝飾著黃銅或鍍金的滾邊,有的貴族還在盔甲外披上甲罩袍,被稱為cote d’armes,在上面可以袖上各自的家徽紋帳,既美觀,也便於在戰場上辨認。亨利五世就在開戰前發誓要一直披著他的罩袍,以示隨時準備死戰的決心。當然,也只是有相當身份的貴族才擁有罩袍的,在戰場上表明自己的身份,等於說“俺是有身份的,直接殺了多可惜,不如拿去換贖金好了。”也可以認為是一種保命的手段(在那個古怪的年代)。在這次戰役中,雙方的貴族都鮮明的披著這種身份牌。最後要提的是馬刺,自然是騎兵必備的裝備,有身份的騎士則用鍍金的馬刺,但在步戰的時候要取下來,亨利就是這樣做的。

那時的騎士最常用的武器自然是騎槍和長劍,前者長度在2-4米左右,多為岑木。把長槍夾在胳膊下,同時挺直身體,馬鐙和馬鞍會把人與坐騎連接成一個整體,並把這種整體的衝擊力來刺穿對方的鎧甲。步戰用的長度要減短一段,更通用的是長戟,既可砍劈又可刺擊。劍,不僅是利器還是騎士精神與貴族身份的象徵,長三英尺,帶著簡單的十字護手和圓球形的劍柄。當時法國最好的劍出自波爾多省,少數特製的劍身狹長,尖部鑲嵌鑽石,為了更有效的劃開盔甲。大多數劍都有寬闊的刃部,使用雙手劍的騎士也很多,當然拿是的雙手劍只比普通長劍更長一些而已,不像16世紀的雙手巨劍那麼離譜。最後,每個軍士的身體右側都佩著一柄短劍,這種輕便的武器可以插進面罩,或是盔甲的縫隙,但不算正式的作戰兵器,只在非不得已的情況下使用。

除盔甲以外,不是每個騎士都能夠配齊這套裝備的,但大多數人是照此武裝起來的。他們是戰鬥的主力,不管在野戰中擔任騎兵,或是在圍城戰中充當重裝步兵。

近戰部隊之外,遠距離攻擊部隊大致可以分成三類:弓箭手、十字弓兵和炮手。英國長弓手的巨大成功使得英國軍隊中三分之二是長弓手,在本次戰役中,則接近八成。法國軍隊中也有弓箭手,但是出現場合併不多。他們更多的使用十字弓兵,與長弓相比,他們使用的箭分量更重,但裝填速度也較慢,以至於在作戰時需要一隊盾牌手專門保護他們。十字弓兵的優點也是明顯的,在攻城的時候他們作用更大。雙方都有炮手,但多出現於攻城的場合,儘管雙方都裝備了從小型的手持火器到大型攻城炮的各種火炮,但真正意義上具有機動性用於野戰的火炮尚未出現。對弓箭手而言,最重要的不是厚重的裝甲,而是機動靈便,所以他們大多穿綴著鋼片的背心,佩帶無面罩的頭盔(更多的是寬邊的壺形頭盔)。少數人有護臂和脛甲,但在本次戰役中所有弓箭手只有最起碼的防護。他們的弓長六英尺,材料可以是榆木,岑木,最好是紫杉木。平時會把弓弦取下,並小心收藏在袋子里保持乾燥,對一個熟練的弓箭手來說,上弦下弦只要幾秒鐘時間,不少人在下雨時會把弓弦藏到帽子里。英國在這個時期使用的弓被叫做長弓,倒也不是因為特別長,而是因為弓弦的張力特別大,長弓分成80磅到150磅不同的規格,張力指數越大的弓,對使用者的要求越高。愛德華三世曾經擔心法國人也會使用這種武器,但這種擔心是多餘的,法國的統治者更怕平民被武裝起來。長弓的射程在400碼左右(365米),但50碼到600碼都是有效的殺傷範圍。這點可以說是長弓最大的優點,直到19世紀才被火槍超過。最熟練的箭手每分鐘可以射10到12支箭,所以他們總是帶著4打箭,收在箭壺或者特製的腰帶里。在較近的距離上,長弓射出的箭可以貫穿當時任何一種盔甲,但是對於法國騎士的全身板甲仍然只能造成一些皮肉傷。長弓的可怕之處不僅在於殺傷效果,更在於這種鋪天蓋地的密度。

十字弓兵

十字弓兵,或者說弩兵穿的盔甲比弓箭手多,因為常被用於攻城,所以這種防護是有必要的。1415年凱旋的英國長弓手留下了許多畫像,但戰敗方的十字弓兵沒有留下什麼標準像,我們只能根據別的時期的資料推斷,但這些資料大多來自後期風格化的繪畫作品。比較誇張,常常看到十字弓兵穿得像騎兵一樣結實。實際上的盔甲可能包括背心,護肩和脛甲,開放式的頭盔,也有一種他們專用的閉合式頭盔,面罩開在臉的右方,射擊時像窗子一樣打開來。

十字弓是當時流行的武器,所有人都能使用。根據尺寸不同分成若干規格,有小型的獵弓可以在馬背上使用,也有大型的踏弩需要雙手端著。大型的十字弓體長寬都在1米左右,弓體用複合材料製成,是層壓在一起的木料,骨片和動物筋腱。全鋼製成的十字弓也在15世紀早期出現了。十字弓使用的箭比較短,在30-45厘米不等,也比較重,所以十字弓兵后腰掛的箭壺中只有一打左右的弩箭。最重型的十字弓射程與長弓相當,但它的彈道更低更平坦,少量熟練的箭手使用拋物線的攻頂射擊。在近距離的穿甲能力還在長弓之上,但缺點也很明顯,就是發射速率,每分鐘只能射出2-3箭。每架十字弓的前段都有腳鐙,可以幫著把弦拉開,更多人使用專用的裝備,比如在腰上裝上拉鉤,利用腰腿的力量把弓拉開。更複雜的十字弓上裝有絞盤和防倒轉的棘齒,用握把後部的手柄把弦上緊。當然瞄準時不需用力,比普通弓箭方便的多,射擊時扣下扳機就行。

炮手

炮手在本次戰役中的出場僅限於前期的Harfleur圍城,當時能當上炮手的幾乎個個都是炮術專家,其中的傑出者在全歐洲都享有盛譽,他們的工作就是運送和操作笨重的攻城炮。他們身穿的攻城專用盔甲主要防護頭部和胸部,當時的火炮主要用在攻城,手持的原始火繩槍已經問世了,但並未被大規模使用,直到若干年後,波希米亞的胡斯教徒才讓世人見識到野戰炮與火槍結合使用的巨大威力。法國軍隊中也有火炮,但規格與數量不明,也沒有相關的資料提及在本次戰役中的使用。

步兵

另外還有步兵:步兵的地位遠不及騎兵,法國的步兵幾乎都是臨時招來的雇傭兵。

編製形式

再來看看雙方的組織方式:亨利五世用簽訂契約的方式募集軍隊,就是說,他有一張名單,上面羅列著所有的騎士和部下。這與封建制國家傳統的領主徵召方式有很大不同,後者規定的服役期限只有40天,如果去海外作戰,顯然40天是遠遠不夠的。於是亨利就與手下的大小貴族騎士簽下合同,用付款的方式維持其軍隊。比方說,國王的兄弟,格羅斯特公爵Humphrey,手下有200名貴族(及其侍從),6名騎士,193名下級騎士和600名騎弓手,到了阿金庫特村,還有162名騎兵和406名弓箭手了。比較中層的下級騎士,比方說Thomas Chaucer(那位偉大詩人的兒子),手下有14名騎兵,62名騎弓手和60名徒步弓箭手,在阿金庫特村,還有9名騎兵和37名弓箭手。再下層的低級騎士,比方說Lewis Robbesard,就只帶了3名徒步弓箭手而已。

全軍分成前衛,中軍和後衛三部分。作戰時,每人的隨員扈從自然集結在領主周圍,總是跟著領主的旗幟共進退,所以中下層的戰術指揮倒是可以得到較好的傳達和貫徹,但再上層的指揮管理就混亂了,每個領主得望著分隊領袖的旗號。當時是沒有明確統一命令格式的(儘管在阿金庫特弓箭手被告知何時還是射擊),如果要部隊向某個方向出擊,就用口頭的呼喊,或者把旗幟向那個方向揮動,於是大夥兒前推后搡的往哪個方向去,所以每次列陣的變動都需要高度的謹慎,所幸的是亨利在這點上做得很好。

然後說說法國人,法國人也有類似的契約合同制度(lettres deretenue),但一直以來他們多半處於內線作戰的防禦地位,總是在自己的領地內作戰,所以沒必要使用這套方式。他們還是根據傳統的徵召方式(arriereban)募集起來,受徵召的領主可以出人,也可以出錢(類似於戰爭稅),比方說,在1415年的這場戰爭中巴黎總共提供了6000名十字弓兵和大盾兵,但最後他們沒有派上用場。因為當時魯昂附近的大小道路上擠滿了各地來的領主和他們的部隊,從數字來看,光這些部隊就佔了絕對優勢。實際上,數量龐大的部隊反而不好指揮,有經驗的大元帥自己就表示,寧可精簡兵員,成立一支裝備和紀律良好的小規模部隊,儘管如此,各地的部隊還是源源開來,連阿金庫特北部的Ruisseauville都提供了好幾千名步兵,當然他們也沒派上用場。法國人的指揮體系也和英國的差不多,但這套體系在開戰後就完全癱瘓。

25日清早,法國人起床了,照例用葡萄酒提神,一邊嘲笑著英國佬的“大麥湯”(啤酒)。貴族們相互問好,開著玩笑原諒昨夜的爭吵,在侍從幫助下慢條斯理披掛整齊,跨到馬上。

大英圖書館中保留著一份當年法國的作戰計劃書,根據這份珍貴的手稿:

前鋒第一陣第一方陣由皇室總管d’Albret大人和大元帥John le Maingre大人統領;在他們左側的第二方陣由阿拉貢公爵和Eu伯爵統領,如果對方將兵力全部集中在中央,那麼上述兩個方陣將合兵一處后前進;(……)在前鋒兩側稍微突前的位置上配置兩個十字弓兵方陣,右側由里奇蒙伯爵率領,以及Combourg爵爺、Bertrand de Montauban爵爺及其下屬;左側由Vendome爵爺和Jaligny爵爺及其下屬;(……)所有騎在馬上的部隊和武裝侍從構成兩側打擊力量。在全軍左後方配備1000名騎士,由十字弓兵總管統帶,其任務是從一開始突破對方右側的弓箭手陣地;在他們後方是半數的武裝侍從,跟在騎士後面突破,進行支援並將缺口擴大;在左翼騎兵開始突擊時,前鋒的步兵陣列開始前進,向對方主力衝擊;(……)全軍右後方配備200名騎士和剩下半數武裝侍從,由Bosredon爵士率領。他們將在左翼騎兵出發后,從右側迂迴對方後衛;(……)

這份計劃書大概是皇室總管和大元帥在20日前擬定的,當時他們剛剛匯合,兵力大概在6000-8000人,可以說是個不錯的計劃。首先用重裝騎兵組成的左鉤拳衝擊對方側翼的弓箭手,纏住這個最難對付的敵人後;右側的重騎兵從後方殺上,進一步擾亂破壞英國人的陣型;就在龜裂產生的瞬間,正面重裝步兵構成的主力一擁而上,用人數將對方壓倒。

可惜的是這份計劃沒能實行,法國人的部隊像滾雪球一樣越來越多,越來越多的爵爺帶著手下趕來。到24日為止,人數已經飈升到2-3萬,更多的部隊還在源源開來。歷史學家對參戰法軍的數目有很多說法,那個年代雖然留下了不少莫衷一是的紀錄,不過中世紀對數字的描述多帶有誇張,比較客觀的數字應該是25000-36000人。

恩德朗·德·蒙特雷當時就在法軍行列中,(Enguerrand de Monstrelet,後來被勃艮第公爵聘用成為歷史學家),根據他的記述,實際陣型的排布是這樣的:

第一陣“包括8000頂頭盔”,也就是8000名騎士,他們都下馬作戰,成為重裝步兵,另外有4000名弓箭手和1500名十字弓兵作為支援。指揮他們的是王室總管(K)、大元帥(P)、奧爾良公爵(P)和波旁公爵(K)、Eu伯爵(K)和里奇蒙伯爵(P)、Dampierre爵士,十字弓兵的總指揮官David de Rambures爵士(K)也在第一陣中,雖然原先打算讓他指揮左翼騎兵的。他的崗位交給Vendomebo 爵士(P),麾下由1600名重騎兵;右翼騎兵也有800名,歸Clignetde Brebant爵士指揮。這些騎兵的布陣稍稍突前,許多拉拉雜雜的大小貴族也湊到兩側騎兵隊中,指望在第一次衝鋒中揚名立萬。

稍後的位置上是第二陣的重步兵,人數在3000-6000名,主要由武裝侍從和下級扈從組成,指揮官是巴爾公爵(K)、阿拉貢公爵(K)和內維斯伯爵(K)(此處再次略去許多中級貴族的具體名字)。有些資料把法國弓箭手和十字弓兵劃在第二陣中,他們實際的位置是在兩部重步兵之間。根據原先的計劃,這些遠程攻擊部隊將在全軍最前列與英國人對射,但可能是怕重蹈克雷西戰役的覆轍(那次打頭陣的大批熱那亞十字弓兵被自己後方的重騎兵衝上撞倒),當然這也可能是法國騎士們過度的榮譽感作祟,搶著站在最前列,覺得光排出陣勢就能把英國佬嚇癱。不管怎樣,法國弓弩兵眼下被夾在人叢中間,起不到任何作用,不少人在此戰中一箭未放。(注,上面人名後綴K的表示戰死,綴P的表示被俘)

第三陣都是馬上的騎士,人數在8000-10000。他們的任務是打掃戰場,把落荒而逃的英國人從鄉間水溝里一個個揪出來。因此排出的隊形也很鬆散,更沒有明確的指揮官。在他們更後方的位置上是數萬名非戰鬥人員,其中有等著酬神的牧師、等著療傷的醫生、等著卸盔甲的隨從,還有等著看熱鬧的村民。

與此相比較,亨利沒有多少資本好用。傳統的說法認為亨利排出的陣型還是依據克雷西戰役的傳統,將長弓手和下馬的騎士混合編製,相互掩護。在英文中這種陣型的名字叫herce,大部分史學家認為這個詞來自harrow,犁。歐洲的犁不同於我國的鏵犁,它的形狀像鐵條焊成的格子門,在縱橫鐵條交錯的地方有一枚長長的鐵釘,從橫切面來看類似於我們的釘耙。那麼眼下長弓手小隊就是一枚枚鐵釘,而掩護他們的騎士分隊就是上面的鐵幅條,這種陣型可以被稱為犁型陣。不過在Jim Bradbury的《中世紀弓箭手》一書中有另外的解釋,認為herce是指尖木樁的排布方式。如果把弓箭手分成小隊使用,那麼他們準備的尖木樁只能分散插在各個地段,法國騎兵可以利用間隙突破。最好是把長弓手集中在一起,他們的木樁就可以布成一片密集的籬笆。前後交錯成棋盤格狀,衝上來的騎兵即使跳過第一排也會撞在第二第三排木樁上。同時長弓手可以利用木樁的掩護分成棋盤格一樣的幾塊,越過彼此的頭頂射箭。當代的史學家大多同意這樣的說法,因為戰場兩端都靠著樹林,將弓箭手分開佈於兩側剛好可以利用樹林的掩護。在戰場的中間,是亨利和他的900名下馬騎兵,旁邊是格羅斯特公爵、約克公爵、馬奇伯爵、亨廷頓伯爵、牛津伯爵、肯特伯爵等貴族。

當天國王騎的是一匹小灰馬,他的靴根上沒有馬刺,說明將與部下一起站在地面上戰鬥。他策馬來到陣前開始發表演講,聲明他對諾曼底和法國王位的天賦主權,聲明那是威廉一世留給英國人的神聖財產,祈求愛德華三世和黑王子的精神保佑指引,讓他們再次載譽而歸。亨利告訴長弓手,法國人正在吹噓,說要砍去每人右手的兩根手指,叫他們再也不能拉弓射箭,所以大夥兒努力掙扎吧。

布拉班特和林堡公爵勃艮第的安托萬, (生於1384年)

雷泰爾和內維爾伯爵勃艮第的腓力, (生於1389年)

德勒伯爵查理·阿布萊特, 法國皇室總管

貝休恩伯爵約翰二世 (生於1359年)

阿朗松公爵約翰一世 (生於1385年)

Vaudemont伯爵洛林的弗雷德里克 (生於1371年)

馬勒和蘇瓦松伯爵羅貝爾

愛德華三世 (巴爾公爵) (他戰死後巴爾公國失去它的獨立)

Roucy伯爵約翰六世

約克公爵諾里奇的愛德華 (生於1373年)

著名的V字手勢,傳說即是自這場戰鬥開始。由於法國人鄙視英國弓箭手的低微,戰前宣稱說一旦抓住俘虜會剁去其兩個手指讓他們一輩子不能再射箭。而戰鬥結束后,英國弓箭手紛紛叉開雙指向對方炫耀自己仍然完好,從此也就成了表示勝利的手勢。