共找到2條詞條名為六鰲的結果 展開

- 福建省漳州市漳浦縣轄鎮

- 漢語詞語

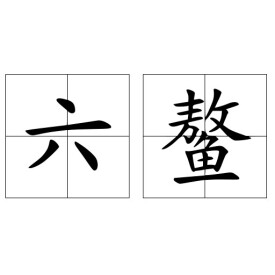

六鰲

漢語詞語

六鰲是一個漢語詞語,拼音是liù áo,意思是神話中負載神山的六隻大龜。出自《列子·湯問》。

神話中負載神山的六隻大龜。

《列子古注今譯》卷五〈湯問篇〉

渤海之東不知幾億萬里,有大壑焉,實惟無底之谷,其下無底,名曰歸墟。八弦九野之水,天漢之流,莫不注之,而無增無減焉。其中有五山焉:一曰岱輿,二曰員嶠,三曰方壺,四曰瀛洲,五曰蓬萊。其山高下周旋三萬里,其頂平處九千里。山之中閑相去七萬里,以為鄰居焉。其上台觀皆金玉,其上禽獸皆純縞。珠玕之樹皆叢生,華實皆有滋味;食之皆不老不死。所居之人皆仙聖之種;一日一夕飛相往來者,不可數焉。而五山之根無所連箸,常隨潮波上下往還,不得暫峙焉。仙聖毒之,訴之於帝。帝恐流於西極,失群仙聖之居,乃命禺彊使巨鰲十五舉首而戴之。迭為三番,六萬歲一交焉。五山始峙而不動。而龍伯之國有大人,舉足不盈數步而暨五山之所,一釣而連六鰲,合負而趣歸其國,灼其骨以數焉。於是岱輿員嶠二山流於北極,沈於大海,仙聖之播遷者巨億計。帝憑怒,侵減龍伯之國使阨,侵小龍伯之民使短。至伏羲神農時,其國人猶數十丈。

渤海數億萬里的東邊,有一條深溝。它實際上是個無底的深谷,名字叫做歸墟。地上四面八方的水,天上流動的銀河,都注入到了這裡,深度卻沒有因此增加或者減少。谷里有五座大山,分別是岱輿,員嶠,方壺,瀛洲,蓬萊。

這些山高高低低蜿蜒有三萬里,山頂平坦位置有九千里。山中作為鄰近的人家,間隔相距七萬里。山上的樓台館閣都是金玉造就,山上的飛禽走獸都是純白無暇。長滿珠寶的樹木遍地都是,豐碩的果實非常的美味,吃了有長生不老的功效。

山上居住的人,都是仙聖後人,每天相互飛來飛去進行交流的仙人,無法計算。然而這五座大山卻沒有固定的根基,經常隨波逐流,沒有辦法暫時的安定下來。仙聖們對此很是厭惡,上告天帝。天帝擔心大山漂流到西方的盡頭,群仙們將失去居住的地方。於是就命禺彊差遣十五隻巨大的鼇龜,將仙山頂立在頭上。三隻輪流支撐一座大山,六萬年更換一次。五座山自此聳立不在漂動。

龍伯國的巨人,只走了幾步路就到了五座仙山的所在地,連著釣了六隻大鰲,背在身上回到自己的國度,烘烤大鰲的龜甲進行占卜。於是岱輿,員嶠兩座大山飄向了北方的盡頭,沉沒在了大海里。仙聖因此搬遷散落各地的數以億計。天帝因此大怒,降龍伯國災厄使它變得衰弱,讓龍伯人矮小使他變得脆弱。到了伏羲神農年間,這個國家的人仍然有數十丈高。

鼇魚,在遠古傳說中鼇魚負載大山或大地,鼇魚移動就會發生地震或滄海桑田,山川變遷。神話中天帝治下渤海之東不知幾億萬里遠的地方本有五座神山,但五座神山的根部並不相連,經常跟隨潮水的波浪上下移動,沒有一刻穩定。神人和聖人們都討厭此事,便報告了天帝。"帝"(這稱號早在殷代已見文獻)唯恐神山流移到"西極",打破宇宙已有的平衡。使神山居民失其所居,就派北海之神禹強驅使十五頭巨鰲分為五組,分別用頭頂住神山,六萬年一換,這樣五座神山才開始穩定下來不再流動,但是龍伯之國有個巨人,抬起腳幾步就到了這五座神山所在的地方,一鉤就釣上了六隻巨鰲,由於龍伯國巨人釣走了六鰲,致使"岱輿"、"員嶠"失去了負山的巨鼇,各自飄流到北極,沉入了汪洋大海,從此神山也只剩三座。《楚辭·天問》篇對此而問曰:“鰲戴山抃,何以安之”。《列仙傳》中亦有“巨靈之鰲,背負蓬萊之山,而抃舞戲滄海之中”。

唐·李白《登高丘而望遠海》詩:“登高丘,望遠海,六鼇骨已霜,三山流安在?”

明·夏完淳《代人贈鎮府》詩:“六鼇還鎮澥,八柱獨承天。”

太平天囯·《回港舟中詩》:“雄驅島嶼飛千里,怒戰貔貅走六鰲。”