顱內感染

顱內感染

顱內感染是一種常見中樞神經系統疾病,是指由各種病原體感染腦實質、腦膜等引起的中樞神經功能障礙,常見的疾病有腦炎、腦膜炎、腦膿腫等。常由細菌、病毒、真菌、結核、螺旋體、立克次體或寄生蟲等病原體感染引起。顱內感染的主要表現為發熱、頭痛、嘔吐、癲癇發作、精神癥狀、意識障礙、驚厥、昏迷等。顱內感染的治療方法有藥物治療、手術治療。如不及時治療,本病可能會引發梗阻性腦積水、昏迷顱內壓增高、腦疝、休克、腦室炎、敗血症等併發症。顱內感染的預后與病情嚴重程度、病原微生物種類、治療時機、個人免疫、有無併發症等因素有關。化膿性腦膜炎病情兇險,病死率和病殘率較高。腦炎輕症預后良好,少數患者可遺留癲癇、肢體癱瘓等後遺症。腦膿腫及時治療,多數能治癒,但易遺留後遺症。

● 神經內科、感染科

● 常由細菌、病毒、真菌或寄生蟲等病原體感染引起。

● 腦炎、腦膜炎,常見病原體有單純皰疹病毒、腸道病毒、腦膜炎雙球菌、肺炎球菌和B型流感嗜血桿菌等。

● 腦膿腫,細菌經血液循環或鄰近感染灶擴散腦內。

● 顱內感染包括腦炎、腦膜炎、腦膿腫等疾病,具體表現如下:

● 發熱、畏寒。

● 頭痛。

● 噁心、嘔吐。

● 意識障礙。

● 驚厥。

● 癲癇。

● 精神癥狀。

● 記憶力下降等認知障礙。

● 發熱。

● 頭痛。

● 嘔吐。

● 高熱。

● 驚厥。

● 癲癇、偏癱、失語。

● 昏迷。

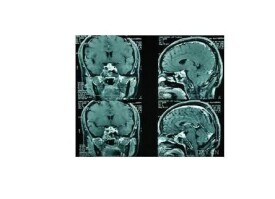

● 懷疑患有顱內感染時,需要做腰椎穿刺腦脊液檢查、腦電圖、病原學檢查、細菌培養、顱腦CT及磁共振檢查來診斷。

● 檢查有無感染,幫助疾病進行診斷,判斷感染類型。

● 確定病毒的類型,為確診顱內感染提供依據。

● 通過對致病菌類型的判斷來選擇敏感的藥物進行治療。

● 檢查腦部病變的性質及範圍,對疾病有鑒別診斷意義。

● 醫生診斷顱內感染,主要依靠臨床表現、腦脊液檢查、病原學檢查、細菌培養、顱腦CT及磁共振檢查來確診。

● 臨床表現:發熱、頭痛、嘔吐、意識障礙、驚厥、昏迷、認知障礙、癲癇、精神障礙、偏癱、失語等。

● 腦脊液檢查、病原學檢查、細菌培養:呈陽性。

● 顱腦CT及磁共振檢查:單純皰疹病毒性腦炎顳葉內側面、額葉磁共振可見T2高信號;腦膿腫CT可見邊緣模糊的低密度區,有佔位效應。

● 一些其他疾病也會出現發熱、頭痛、嘔吐、意識障礙、驚厥等癥狀,容易與顱內感染混淆,這些疾病有瀰漫性腦膠質瘤病、腦膜癌病等。

● 如果出現上述類似的癥狀,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。醫生主要通過腰椎穿刺腦脊液檢查、病原學檢查、細菌培養、顱腦CT及磁共振來排除其他疾病,做出診斷。

● 顱內感染的治療方法有抗感染藥物治療,腦膿腫需要手術治療配合抗感染藥物。

● 針對病原體應用抗感染藥物。如病毒性腦炎儘早抗病毒治療,細菌性腦膜炎應儘早使用抗生素,通常在確定病原菌之前使用廣譜抗生素,明確病原菌之後應根據病原菌選擇敏感抗生素;如結核感染則應用抗結核藥物,真菌感染應用抗真菌治療等。

● 激素可以抑制炎性細胞因子的釋放,穩定血腦屏障,如地塞米松等。

● 顱內壓增高者可脫水降顱壓。

● 高熱者使用物理降溫或使用退熱劑。

● 癲癇發作者給予抗癲癇藥物以終止發作。

● 腦膿腫可行膿腫腔穿刺治療,絕大多數膿腫能通過穿刺抽吸輔助抗菌藥物得到治癒,少部分患者需要多次穿刺。

● 顱內感染不僅會影響患者的學習和工作,還會導致嚴重的後遺症,如癲癇、認知記憶力下降、障礙、癱瘓、大小便失禁等。

● 顱內感染會出現發熱、頭痛、噁心、嘔吐、嗜睡、等癥狀,會影響患者的正常學習和生活。

● 顱內感染如治療不及時或治療不當,可能會引發硬腦膜下積液、梗阻性腦積水、癱瘓、支氣管肺炎、心肌炎、腦疝、休克、腦室炎、敗血症等嚴重併發症。

● 顱內感染的預后與病情嚴重程度、病原體類型、治療時機、有無併發症等因素有關。

● 化膿性腦膜炎病情兇險,病死率和病殘率較高。

● 腦炎輕症預后良好,少數患者可遺留癲癇、肢體癱瘓、記憶力障礙等後遺症。

● 腦膿腫及時治療,多數能治癒,但易遺留後遺症。

● 平時要生活規律,適當參加體育鍛煉,增強個人體質,避免感冒、腹瀉等誘發因素。

● 一旦出現發熱、頭痛、嘔吐等癥狀時,應及時到醫院就診,以免延誤病情。