共找到2條詞條名為李特特的結果 展開

- 蔡暢夫婦之女

- 重慶游泳小將

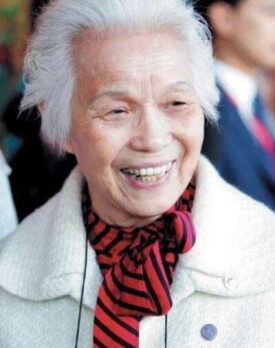

李特特

蔡暢夫婦之女

李特特,1923年2月25日生於法國巴黎。畢業於莫斯科吉米遼謝夫農學院,在中國農科院教研。李特特(1923年2月25日-2021年2月16日),出生於法國巴黎,李富春與蔡暢夫婦的獨生女,中國農業科學院離休幹部、中國扶貧基金會終身理事。

2021年2月16日,李特特同志因病逝世,享年97歲。

1923年秋李特特歸國后,有時跟外婆住長沙,有時跟父母在武漢、上海等地住中央機關。大革命失敗后,隨外婆回到永豐隱居鄉下,同表姐劉昂、表弟蔡博等住在鄉下,斷斷續續讀完了小學、初中。至1938年4月底,才離開雙峰前往蘇聯。抵達莫斯科時,已是1938年底了。

| 時間 | 院校 | 專業 | 學位 |

| 1944年 | 莫斯科鮑曼工程技術學院 | ||

| 1947年 | 莫斯科吉米遼謝夫農學院 |

課題

核輻射對農作物的生物效應

莫尼諾國際兒童院,開始了她在蘇聯的學習生活。在這裡她的俄文名字叫羅莎,她的媽媽也叫羅莎。人們只好在媽媽名字前面加個“大”字,在她的名字前面加個“小”字以示區別。羅莎在俄語里是“玫瑰花”的意思。正是這朵小“玫瑰花”先後加入了少先隊和共青團組織,與蘇聯人民一道經歷了激烈的衛國戰爭。1940年夏,李特特進入伊萬諾沃第一國際兒童院和蔡妮、蔡博、蔡轉一起學習。衛國戰爭的爆發,結束了她在兒童院平靜的生活,每天或上山伐木備燃料,或進工廠勞動。時年17歲的李特特,就和國際兒童院的其他大孩子開始軍訓,還要進行全部武裝的行軍鍛煉。由於她能吃苦,軍訓任務完成出色,曾獲得“輕機關槍手”證書的獎勵。

1941年底,德國佔領了蘇聯許多城市,傷病員不斷送往後方。於是,李特特前往戰地醫院從事護理工作,每天與傷病員吃住在一起。儘管生活艱苦,醫療條件很差,但她覺得那些傷員“可敬可愛,就是自己的親人”,因而幹得很出色。

1944年,李特特考入了莫斯科鮑曼工程技術學院。上了一個學期的課後,由於反法西斯戰爭的需要,被調到蘇聯廣播電視台做校對、播音等工作。1947年轉入莫斯科吉米遼謝夫農學院學農業,至1952年畢業歸國。

回國后,李特特長期從事農業科研工作。她最先分配在中國農業科學院。1953年,蘇聯準備幫助我國在北大荒建立一座現代化農場,急需學農業的人才。她覺得自己應該到農業生產第一線去,便主動報名去了北大荒。1954年,她帶著出生不久的二兒李堅來到位於黑龍江省集賢縣的友誼農場。

李特特在蘇聯學習的專業是植物生理。50年代後期,原子能的應用已從軍事領域擴展到工業、採礦、醫學、農業諸方面。中國農科院成立了原子能應用研究所,研究核輻射中的放射性同位素在農業中的應用,這樣就把李特特從北大荒調回了北京。

李特特運用她豐富的俄語知識,廣泛收集蘇聯原子能應用的研究成果和世界各地在這方面的資料,為農科院建立了資料庫。1964年我國第一顆原子彈爆炸成功,她為核效應研究,到新疆戈壁灘上工作了好幾年。在1958年至1960年間,她還參與主持了6期同位素培訓班,為國家培養的1000多名專業技術人才,成為各省、市同位素研究實驗室的骨幹。

遺憾的是,她在“文化大革命”中遭到迫害,所從事的核效應研究被中斷了。1974年她雖從“五七”幹校回到了北京,但沒有被安排在原子能核效應研究所,而在中國農科院情報研究所做情報翻譯工作。

中國農科院農業科學研究委員會做科研管理工作。1980年由她組織的“核輻射對農作物的生物效應”課題,獲得了國家農業部頒發的“科研進步二等獎”。

1988年,李特特離職休養了。但她只是辦了離休手續,並未就此休息養老。曾有人動員她去特區辦公司,也有人請她做公司的名譽董事長,她都婉言謝絕了。相反,她心繫貧困山區人民,全身心地投入了 義務扶貧工作。1989年3月,中國扶貧基金會成立,她毛遂自薦,參加扶貧基金會工作。基金會的牌子還沒有掛起來,她就第一個帶頭捐款,並走門串戶,籌集扶貧資金,僅在1998年就爭取到了三四百萬元扶貧捐款。多年來,李特特不顧年事已高,先後到陝西、甘肅、江西、湖南、雲南、貴州、四川、廣東、福建等十幾個省區的老、少、邊、窮地區作調查。她提出的“以工代賑扶貧”方式、“異地開發扶貧”等都已收到了良好的效果。1990年,李特特作為第一批被國家民委授予的“民族團結進步先進個人”而受到表彰。1998年,大眾文藝出版社出版有《她是蔡暢的女兒》一書。2005年在外婆蔡母葛健豪誕辰140周年之際,大型紀實文學《葛健豪傳》在中國婦女出版社出版發行,李特特親自作序。

2006年5月,中央電視台《走遍中國》欄目組為拍攝《女傑之鄉——雙峰》,特請來了葛健豪的外孫女、蔡暢的女兒李特特老人。節目以李特特重返鄉里尋找外婆葛健豪的足跡為主線,展開了一幕幕催人淚下的傳奇故事,昭示一座塵風淳樸,書香濃厚的湘中小城的特殊韻味。李特特和外婆葛健豪有著很深的感情,常把外婆的故事掛在嘴邊,家裡桌上也擺著時常翻閱的《葛健豪傳》。在她眼中外婆葛健豪比媽媽蔡暢更偉大,還親切地稱呼外婆為“外婆媽媽”。

李特特住在北京復興門外大街木犀地,家中仍電話不斷,訪客不絕,因為她還是中國扶貧基金會榮譽理事、項目顧問和歐美同學會理事。世界反法西斯戰爭勝利50周年之際,俄羅斯政府向當年的老戰士頒發了由總統葉利欽親筆簽名的紀念獎章,李特特是18名中國獲獎者之一。

1923年秋,歸國后,有時跟外婆住長沙,有時跟父母在武漢、上海等地住中央機關。

大革命失敗后,隨外婆回到永豐隱居鄉下,同表姐劉昂、表弟蔡博等住在鄉下,斷斷續續讀完了小學、初中。

1938年,中共中央將一些烈士遺孤和領導同志的子女送往莫斯科國際兒童院,李特特也在其中。和她同行的還有毛主席的兒子毛岸英、毛岸青,劉少奇的女兒劉愛琴,朱德的女兒朱敏等等。“我感覺太幸福了,這裡吃喝都不用管,到了禮拜天,洗澡、換衣服,簡直是天堂般的生活。”

1941年,蘇聯衛國戰爭爆發了。李特特和國際兒童院一些較大的孩子被安排參加軍事訓練,準備作為後備軍參加戰鬥。

1944年,李特特考入了莫斯科鮑曼工程技術學院。上了一個學期的課後,由於反法西斯戰爭的需要,被調到蘇聯廣播電視台做校對、播音等工作。1947年轉入莫斯科吉米遼謝夫農學院學農業,至1952年畢業歸國。

回徠國后,李特特長期從事農業科研工作。她最先分配在中國農業科學院。

1953年,蘇聯準備幫助我國在北大荒建立一座現代化農場,急需學農業的人才。她覺得自己應該到農業生產第一線去,便主動報名去了北大荒。

1954年,她帶著出生不久的二兒李堅來到位於黑龍江省集賢縣的友誼農場。

1964年我國第一顆原子彈爆炸成功,她為核效應研究,到新疆戈壁灘上工作了好幾年。

在1958年至1960年間,她還參與主持了6期同位素培訓班,為國家培養的1000多名專業技術人才,成為各省、市同位素研究實驗室的骨幹。

1974年她雖從“五七”幹校回到了北京,但沒有被安排在原子能核效應研究所,而在中國農科院情報研究所做情報翻譯工作。

1978年,調到中國農科院農業科學研究委員會做科研管理工作。

1988年,離休。

1989年3月,中國扶貧基金會成立后,參加扶貧基金會工作。

2021年2月16日,因病逝世,享年97歲。

《國外農業》《國外農業科技》1998年,大眾文藝出版社出版有《她是蔡暢的女兒》一書。

2005年,在外婆蔡母葛健豪誕辰140周年之際,大型紀實文學《葛健豪傳》在中國婦女出版社出版發行,李特特親自作序。

李特特有二子一女。長子李勇,1948年出生,高級經濟師。曾在國務院辦公廳任秘書,天津經濟技術開發區管委會主任。

二子李堅,1954年出生,幹部。

女兒李琪,1963年出生,在上海從事電腦工作。

1980年由她組織的“核輻射對農作物的生物效應”課題,獲得了國家農業部頒發的“科研進步二等獎”。另外,她還選編了《國外農業》、《國外農業科技》等參考書。

1990年,李特特作為第一批被國家民委授予的“民族團結進步先進個人”而受到表彰。

世界反法西斯戰爭勝利50周年之際,俄羅斯政府向當年的老戰士頒發了由總統葉利欽親筆簽名的紀念獎章,李特特是18名中國獲獎者之一。

1923年,蔡暢與李富春在法國結婚不久,便發現懷孕了。“為了革命,媽媽堅決要做人工流產。但外婆極力反對,甚至說她寧願放棄做工,也要撫養外孫女。後來,母親才同意生下我。革命意志堅決的母親,在產床上便做了絕育手術。”為了紀念這個特殊的生命,李富春夫婦為女兒取名“特特” 。