汝斯丁瘟疫

汝斯丁瘟疫

鼠疫

此次流行遍及全歐洲和非洲北部,中國的東部沿海也有發生。其中東羅馬帝國流行最猖獗,居民一半死於鼠疫,因為開始流行於汝斯丁王朝時期,因此以汝斯丁(Justinian)瘟疫的名稱記入醫學史冊。當時人們把鼠疫稱為熱病。全世界死於鼠疫的約一億人。

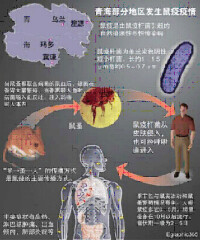

2004年10月因農牧民剝食旱獺所致海鼠疫暴發,地理位置和疾病傳播示意圖

儘管20世紀後期,隨著抗生素的應用,防疫措施的不斷完善,人間的鼠疫流行在中國曾一度消聲匿跡,但鼠間的鼠疫從未間斷。1994年,在印度亦出現震驚全世界的鼠疫大流行;目前鼠疫流行地區主要為南美洲、非洲東部、蒙古、越南、巴西、中國、馬達加斯加、緬甸、秘魯、美國以及札伊爾等地區。中國西部地區的旱獺鼠間鼠疫流行頻繁,且不斷有少數侵犯人類的事件發生。我國1960~1979年重點流行於青海、甘肅、西藏、新疆等地,屬於旱獺疫源地,寧夏、內蒙偶有發生,年均發病22例,1980~1989年是102例,多發生在青海、西藏,雲南人間鼠疫重新流行。1990~1999中國報告371例,呈上升趨勢。2000年雲南、貴州、西藏、廣西、甘肅五個省的13個縣報告了254例,死亡3例,其中雲南是122例,廣西42例,貴州88例。人間鼠疫正處於自然周期性複發的邊緣。

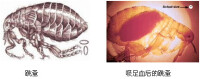

跳蚤

上世紀中葉,隨著歐洲鼠疫的終絕,世界上一些學者曾認為鼠疫已遠離人類。1994年印度“蘇拉特風暴”后,世界衛生組織把鼠疫列為近二十年來新發現和重新流行的傳染病(Emergency Infectious Diseases) 。