共找到13條詞條名為二月的結果 展開

二月

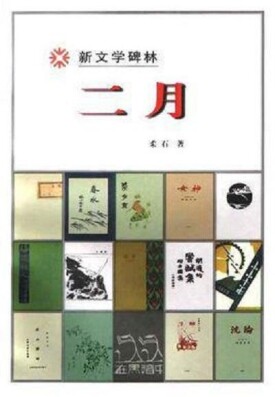

柔石著中篇小說

《二月》是中國近代作家柔石創作的中篇小說。

男主角蕭澗秋,是一位無父母,無家庭的人,蕭澗秋曾遊學北京,《二月》寫蕭澗秋於杭州省立一師畢業后,浪跡天涯,在北京住過,看過駱駝昂然顧盼的姿勢,聽過北方冬天尖厲怒號的風聲。

該小說生動地展現出被"五四"喚醒的一代知識青年在中國現實社會裡走投無路的境況。如果不經過一場革命的洗禮,所謂個性解放和人道主義都只能是鏡花水月。

小說以20世紀20年代中期為背景,描寫青年知識分子蕭澗秋在奔波了六年後來到芙蓉鎮,希望能過上一種平靜安寧的生活。但因與校長妹妹陶嵐相戀而冒犯了當地土豪,又因同情和資助在北伐戰爭中犧牲的同學的遺孀文嫂而受到社會的非難。兩個月後,他被迫離開了芙蓉鎮。

由於《二月》所寫系作者親歷之事人公蕭澗秋的原型不是別人,正是柔石本人。蕭澗秋與柔石姓名的諧音意思相關。

蕭澗秋:既屬於知識分子族類,但在這族類中也是個異類。他具備相當的文化素質素養,喜歡研究哲學、社會學,四處漂泊還不忘隨身帶著托爾斯泰的《藝術論》,又懂音樂會彈琴,並抱“藝術不能拿來敷衍用的”之態。斯人具有低徊而又高蹈的生命格調與生活情調,低徊時如其自況“我是喜歡長陰的秋雲里底飄落的黃葉的一個人”,即使“在一群朋友底歡聚中,我會感到一己的凄愴”,總是有著揮之不去的孤獨感、漂泊感、邊緣感;高蹈時又“極想有為,懷著熱愛”。他一來就難忘路遇所見的淚痕悲色,剛知是為革命殞身的同學的遺孀遺孤便趕去看望,此後一直傾力救助,不計利害得失,不懼流言亂箭,“我是勇敢的,我也鬥爭的”。然其毅然決然的同時又軟弱迷茫,自覺“我好似冬天寒夜裡底爐火旁的一二星火花,倏忽便要消滅了”,來此教書變成了朋友說的“自討苦吃”,煞費苦心地救助孤兒寡母而淪陷於“群眾底心,群眾底口”。文嫂的自殺,更使其覺得“我簡直似一個殺人犯一樣——我殺了人,不久還將被人去殺”!結果以撤出重圍、悄然出走而告終。其來是自外面懷著幻滅的情緒而來,其去又從此懷著更大的幻滅情緒而去。

陶嵐:知識女性,形美性真。蕭與她初見面時,但覺其“態度非常自然而柔媚,同時又施展幾分嬌養的女孩的習氣”。然其不僅容貌儀態出眾,而且行為出格、思想尖刻。“別人說女子做不好的事,我卻偏要去做。”先後學理、法,又要學音樂、哲學。面對大家各有主義的高談闊論,她宣稱“我是自私自利的個人主義者”,面對蕭的菩薩心腸,則說“你以為人的本性是善的么?……而我卻都視它們是醜惡的一團呢”。她不信愛情而又太信愛情。“批評男子的目光很銳利”,乃至把玩那些男性追求者,卻又表示誰出三千元錢讓其到國外跑三年就可與他結婚,無論瞎子拐子、六十或十六歲。直到蕭的出現,生怕他誤解了這在無人可解的苦悶中走向的自我放縱與放逐。

文嫂:貧困的寡婦。蕭澗秋與文嫂初次相會是在去往芙蓉鎮的船上,當時蕭澗秋已經隱隱從文嫂憂鬱哀傷的神情中感覺到了什麼,到了芙蓉鎮之後從陶慕侃口中得知,文嫂的丈夫作為北伐軍在戰鬥中為革命捐軀,她孤身一人帶著尚在襁褓中的小兒子和採蓮,貧苦無依,蕭澗秋剛到芙蓉鎮便去拜訪文嫂一家,表明願以一己之力幫助文嫂一家,並希望文嫂能讓採蓮去上學,凄涼無助中的文嫂似乎感激上天送來的這突如其來的溫暖和希望。然而,隨著蕭澗秋與陶嵐的感情日漸明朗,作為陶嵐未婚夫的錢正興開始煽動輿論中傷誣衊文嫂和蕭澗秋,加之文嫂的小兒子不幸患病身亡,文嫂終因無法忍受喪子之痛和流言誹謗的雙重打擊,自縊身亡。一位被愚昧冷漠麻木的社會殘害的女性形象。

作者在《二月》里塑造了兩個20世紀20年代追求光明和進步的知識青年的形象,通過他、她們的言行和遭遇,揭示了半封建半殖民地社會是窒息人性的魔窟,孕育悲劇的溫床,表現了作者對現實的憤恨及其改變現實的探索。

作品反映了大革命前夕社會的黑暗沉悶,也反映了知識分子找不到出路的苦惱,表達了作者對人生的思考。

《二月》包含的敘事層面之一,是悲憫之愛的道義敘事,從傳統意義上的“仁者愛人”和扶危濟困,到現代意義上的人道情懷、人文關懷。然而男女主人公之間有著差異。雖然陶嵐對蕭的做法開始就予以肯定,後來又參與進來,但兩人仍有不同。一則有著西方式的講究自我的個人主義,當蕭極力救助的文嫂幼子病亡后她能說得出這樣的話來:“不過為他母親著想,死了也好。”文嫂死後又對蕭說:“雖則事實發生的太悲慘,可是悲劇非要如此結局不可的。不關我們底事。以後是我們底日子,我們去找尋一些光明。”並勸蕭道,“你太真情對付一切,所以你自己覺得很苦罷?不過真情之外,最少要隨便一點。”另一則有著東方式的仁厚待人的君子之道,亦有著不同於法式個體本位的人道主義的俄式人道主義——博愛、悲憫、忍讓、懺悔、救贖的人道主義。啟蒙時期的周作人,曾將人道主義概括為“一種個人主義的人間本位主義”。如同這兩個人物形象的互為參照映發,個體本位的人道主義所張揚的尊重個人的價值和人的尊嚴、個性的獨立與人格平等思想,這與俄之託爾斯泰式的博愛人道主義思想形成了補充與對照、相反與相成,這才共同構成了人道主義的完整內涵。

在作者筆下,芙蓉鎮既是“世外桃源”,又是保守落後之地。江南古色小鎮,小橋流水人家,平靜日子,安分生活,正是漂泊多年的蕭澗秋嚮往的能得一時安寧之地。然而這裡的生活也呈現為凝滯少變的面貌,傳統和慣性的力量都還很強大。當外部的衝撞來臨時,它更多的是予以本能的拒斥,乃至伸出生毛的手加以撕扯、撲滅;而對當地少數敏感孤高、有所追求的靈魂則是一種無聲的戕害或窒息。其實,作品並沒多寫芙蓉鎮的景觀風貌,更多地是營造出其特有的精神氛圍,揭示人物與環境的關係。這樣,小鎮既作為故事背景存在,但又並非只是地域背景,而是成為人物精神版圖中的一個區域,參與了人物的靈魂活動。這樣,小鎮的場景被情境化了,也靈性化了。

隨筆點染的隨著心態意緒變化而變化的情境描寫,也是詩意生髮之處。蕭初次冒雪家訪文嫂,救人之難,去時懷著熱力和勇氣而“似一隻有大翼的猛禽”,回后懷著欣快“有如一隻鶴在雲中飛一樣”。又如寫蕭和陶嵐各自沉落在很深的心思里,“許久,他們沒有交談一句話。窗外也寂靜如冰凍的,只有雪水一滴滴的從檐上落到地面,似和尚在夜半敲磬一般。”心思的幽深與環境的幽靜互相映襯,精神的遊絲與雪水的滴答同樣飄忽,夜半磬聲的轉喻更至空靈渺茫的意境。

作品以心理描寫見長,著重表現人物的心態意緒,著力表現生命的格調情調。整部作品的情感表現或抒情表現具有“二重性”和“復調”的特徵,時爾一陣欣悅、時爾一陣悲傷,時爾一陣嚮往、時爾一陣迷惘,而強烈與舒緩、傷痛與寬慰、絕望與自省等本來處於對立狀態的情緒,最終相互滲透和融合在一起,成為一種思想情感上和弦般的共鳴。

| 時間 | 出版社 | 介紹 |

| 1929年 | 上海春潮書局11月1日出版 | 該書完成後,魯迅親自校閱全書,同年8月20日為之作小引 |