陽水

陽水

陽水是中醫名詞,陽水、陰水都為中醫內科水腫病範疇。

● 英文名稱:Yang Edema

● 學科來源:中醫藥學—臨床分科—內科

●

● 若遍身腫,煩渴,小便赤澀,大便閉,此屬陽水。(《丹溪心法·水腫》)

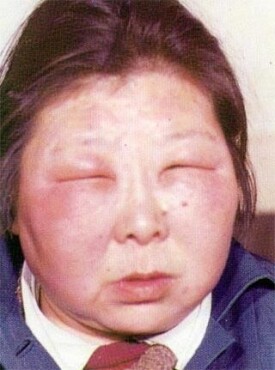

● 陽水是指外邪侵襲,腠理閉塞,或氣機不暢而致水液泛濫,以面部先腫,腫勢明顯,按之凹陷即起,病體不虛為主要表現的水腫病。

● 引自全國科學技術名詞審定委員會——術語在線

● 水腫是體內水液滯留,泛濫肌膚,以頭面、眼瞼、四肢、腹背,甚至全身浮腫為特徵表現的一類病證。其中由外感風邪、瘡毒、水濕而成,病位在肺、脾,病性屬實者,稱為陽水。

● 陽水發病較急,每成於數日之間,病程較短,浮腫由面目開始,自上而下,繼及全身,腫處皮膚綳急光亮,按之凹陷即起,身熱煩渴,小便短赤,大便秘結,脈滑有力。

● 陽水的病理性質多為實證,多由外感風邪、瘡毒、水濕等因素所致。

● 風邪侵襲肺衛,可致肺失通調,從而導致風水相搏,發為陽水。

● 肌膚瘡毒,咽喉腫爛,瘡毒火熱內攻,從而損傷肺、脾、腎三臟,導致津液氣化失常,發為陽水。

● 久居濕地或冒雨涉水,可致水濕之邪內侵,困遏脾陽,脾胃失職,不能制水,發為陽水。

● 宋代醫家嚴用和根據病性將水腫分為陰水、陽水兩大類,為其後水腫病的臨床辨證奠定了基礎。

● 陽水多由感受風邪、瘡毒而來,發病較急;陰水多因飲食勞倦、先後天臟腑虧損,或陽水失治、誤治轉化所致,發病緩慢。

● 陽水浮腫由面目開始,自上而下,繼及全身,腫處皮膚綳急光亮,按之凹陷即起;陰水浮腫由足踝開始,自下而上,繼及全身,腫處皮膚鬆弛,按之凹陷不易恢復,甚則按之如泥。

● 水腫轉歸,一般而言,陽水易消,陰水難治。

● 陽水患者如屬初發年少,體質尚好,若治療及時,則病可向愈。若先天稟賦不足,或他病久病,拖延失治,則難向愈。

● 注意適寒溫、避風邪,防止水腫因感受外邪而發病或加重。

● 注意調攝飲食,平素宜清淡,尤其應注意低鹽飲食。

● 勞逸結合,調暢情志。

● [1] 世界衛生組織(西太平洋地區).北京大學第一醫院中西醫結合研究所,譯.WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準。北京:北京大學醫學出版社,2009.

● [2] 張伯禮。中醫內科學.10版。北京:中國中醫藥出版社,2017.