卧佛院

四川安岳縣城的寺院

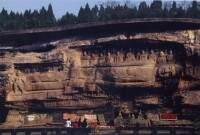

卧佛院位於四川省安岳縣城以北25公里八廟鄉卧佛溝。該處山勢蜿蜒,湖水瀅繞,翠竹掩映,景色幽雅恬靜。唐代在此建有規模壯觀的卧佛院。現寺院雖毀,但在長約1公里的卧佛溝、兩側高約20餘米的崖壁上,保留著盛唐摩崖造像1613軀,石刻經文15窟,碑刻、題記、經幢、異獸圖像等數十處。其造像區長達865米,龕窟142個。

卧佛-釋迦牟尼涅槃圖

卧佛院

卧佛院

卧佛院

在長約一公里的卧佛溝兩側高約20米的崖壁上,存留著大批刻造於唐代、五代、北宋的摩崖石刻造像和石刻佛經,其造像區長達865米,龕窟142個。有石刻造像1613尊,石刻佛經15窟,碑刻、題記、經幢、異獸圖像等數十處。摩崖造像以佛教禪宗為主,間有密宗造像,題材多達57種。造像中的人物、器物、動物等形象逼真,氣韻生動,情態萬千,神態自然,是中國中期石刻藝術鼎盛時期作品中的佼佼者。景點有:釋迦說法圖、涅槃經變(卧化)、三身佛、彌勒佛、千佛、千手觀音、經幢、石刻佛經等。

在卧佛溝兩岩約800米長的懸崖峭壁上開鑿有55個藏經龕窟,其中已具雛形或竣工的43窟,空經洞1個。已刻經文至今又保存較好的15窟,佛經刻字面積152平方米,字體大1-2厘米,直行鐫刻在窟內左中右3壁上,字體多是唐楷。現存清晰可識的經文共20餘種、70萬字,似如一座經庫。從46號窟左壁釋靜泰撰寫的“經論目序”中得知,“一切經論目序”來自“大唐東京(洛陽) 大敬愛寺”。主要經目有《大唐東京大敬愛寺一切經論目序》、《佛名經》、《大般涅槃經》、《般若波羅密多心經》、《佛頂尊勝陀羅尼經》、《檀三藏經》、《妙法蓮花經》等。刻經題記現存有“開元十五年”、“十七年”、“二十三年”等。其中,“開元十一年”、“開元二十一年卧佛院僧玄應書”等字跡尚比較清晰。據此可以肯定,卧佛及石刻佛經為盛唐時期的傑作。雖然卧佛寺院早已蕩然無存,但從石刻造像及石刻佛經的規模,也可推測出當時卧佛院的輝煌和古普州經濟文化的繁榮景象。

我佛緣圖冊