首都功能核心區

展示國家首都形象的重要窗口地區

首都功能核心區,包括東城區和西城區兩個北京行政區,總面積92.5平方公里,是全國政治中心、文化中心和國際交往中心的核心承載區,是歷史文化名城保護的重點地區,是展示國家首都形象的重要窗口地區。

2020年8月,中共中央、國務院批複同意《首都功能核心區控制性詳細規劃(街區上層面)(2018年—2035年)》

首都功能核心區是首都“四個服務”職能的主要承載區;是元明清三朝都城遺址主體所在地,歷史文化遺產分佈的核心地,古都歷史文化風貌的集中展示區;是文化旅遊和公共文化服務集中分佈區;是金融機構、總部企業聚集地,國家金融管理核心區。該區域包括東城區和西城區,共32個街道,2012年7月常住人口216.2萬人,土地面積92.4平方公里。該區域是北京市開發強度最高的完全城市化地區,主體功能是優化開發,同時也要保護區域內故宮等禁止開發區域,適度限制與核心區不匹配的相關功能。

相對過大的工業生產規模,與功能定位差距較大;

地域相對狹小,發展空間有限,對未來發展形成一定製約;

南北城發展極不平衡,社會經濟差距加大;

古都風貌保護與城市現代化建設、危舊房改造之間存在著突出矛盾;

多種功能高度集聚,造成嚴重的“城市病”,經濟社會發展和交通之間的矛盾日益加深;

住房緊張、生活服務設施缺乏、水資源利用程度低,城市人居環境質量較差。

調整思路

利用該區域城市形象資源和歷史文化資源,突出政治、文化、對外交往中心功能;

分散次級功能,為強化國際功能提供發展空間;

實現城市發展與舊城保護的雙贏模式,創造良好的政務、商務和宜居環境。

調整內容

強化全國政治中心、文化中心功能;

強化以國家對外事務、國際旅遊為特色的中外交往中心功能,建設國際交往功能密集區;

與老城區保護相結合,打造薈萃世界級時尚精品店的大街;

部分居住中心從市中心城區遷出。

屬於優化開發區域,佔地多、技術含量低及勞動密集型產業需要向外轉移。

到2020年,全市主體功能區域發展戰略基本實現,發展空間布局更加合理,城鄉發展更加協調,城市人文魅力更加突出。具體目標:

——區域差異化發展格局進一步鞏固。各功能區域的發展定位更加明確,主導功能更加突出,空間開發格局更加清晰,區域調控政策的指導性、約束性和針對性更強。

——人口資源環境協調發展水平進一步提升。首都功能核心區人口與功能得到有效疏解;城市功能拓展區功能、產業結構和人口結構進一步優化;城市發展新區人口、功能承載力顯著增強;生態涵養發展區人口向新城和小城鎮集聚,涵養水源及生態功能顯著提升。

——空間結構進一步優化。國土空間開發以外延擴張為主轉向以優化空間內部結構為主,城市空間在優化中得到適度控制,歷史文化風貌得到嚴格保護,生態空間得到有效拓展。對耕地和基本農田實施最嚴格的保護制度,到2020年,全市耕地保有量為322萬畝,基本農田保護面積280萬畝,建設用地總量3817平方公里。

——區域間融合協調發展水平明顯提升。各功能區產業結構不斷優化,特色產業健康快速發展,融合互動和協調發展水平不斷提高,城鄉居民生產生活條件顯著改善、收入差距逐步縮小、生活水平穩步提升、基本公共服務均等化目標基本實現。

2012年9月的《北京市主體功能區規劃》提出:發展任務和發展重點,到2020年的發展任務是:對接國家政務工作和政治活動服務要求,保障中央黨政軍群領導機關高效開展工作。保護古都歷史文化風貌和改善人居環境,做好各類文保區和文物保護單位的保護、修繕和合理利用,挖掘古都文化內涵,形成傳統文化核心聚集區。發展金融等高端服務業,提升金融服務、現代商務、文化旅遊等高端產業的集聚程度和發展水平。嚴格限制與優化開發功能不匹配的大型公建項目,嚴格限制醫療、行政辦公、商業等大型服務設施的新建和擴建,嚴格禁止疏解搬遷區域的人口再集聚。提升首都形象和國際影響力,打造傳統文化與現代文明有機融合的展現世界城市風貌的中心區。

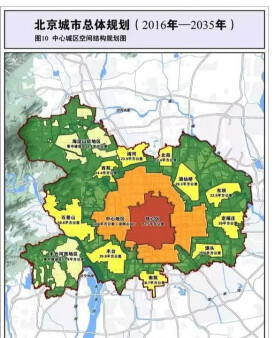

2017年9月,《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》提出:構建“一核一主一副、兩軸多點一區”的城市空間結構,其中“一核”指首都功能核心區。

2020年8月,中共中央、國務院批複同意《首都功能核心區控制性詳細規劃(街區層面)(2018年—2035年)》 。8月30日,北京市規劃和自然資源委員會、東城區人民政府、西城區人民政府聯合發布《首都功能核心區控制性詳細規劃(街區層面)(2018年—2035年)》,首都規劃體系的“四梁八柱”已初步形成,首都規劃建設從此進入新的歷史階段。

中共中央 國務院關於對《首都功能核心區控制性詳細規劃(街區層面)(2018年-2035年)》的批複

中共北京市委、北京市人民政府:

你們《關於報請審批〈首都功能核心區控制性詳細規劃(街區層面)(2018年-2035年)〉的請示》收悉。現批複如下:

一、同意《首都功能核心區控制性詳細規劃(街區層面)(2018年-2035年)》(以下簡稱《核心區控規》)。《核心區控規》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神,牢牢把握核心區戰略定位,突出政治中心、突出人民群眾,注重中央政務功能保障、注重疏解減量提質、注重老城整體保護、注重街區保護更新、注重民生改善、注重城市安全,符合黨中央、國務院批複的《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》,對首都規劃建設具有重要意義。

二、核心區是全國政治中心、文化中心和國際交往中心的核心承載區,是歷史文化名城保護的重點地區,是展示國家首都形象的重要窗口地區。要深刻把握“都”與“城”、保護與利用、減量與提質的關係,把服務保障中央政務和治理“大城市病”結合起來,推動政務功能與城市功能有機融合,老城整體保護與有機更新相互促進,建設政務環境優良、文化魅力彰顯、人居環境一流的首善之區。

三、突出政治中心的服務保障。結合非首都功能疏解,統籌好北京市搬遷騰退辦公用房的承接利用,優化中央黨政機關辦公布局,穩步推進核心區功能重組,以更大範圍空間布局支撐中央政務活動。從疏解騰退、功能置換、文物保護、服務保障、環境提升等方面制定規劃管控與實施措施,抓好中南海及周邊、天安門-長安街等重點地區綜合整治。加強環境保障,推進精細化治理,提升城市品質,營造安全、整潔、有序的政務環境。加強城市服務保障,完善政務交通出行保障機制,構建安全可靠的市政基礎設施體系。金融街等現有功能區和王府井、西單等傳統商業區,要在符合北京城市總體規劃定位的前提下優化提質,成為展示新時代首都改革開放成果的窗口。

四、強化“兩軸、一城、一環”的城市空間結構。塑造平緩開闊、壯美有序、古今交融、莊重大氣的城市形象。長安街以國家行政、文化、國際交往功能為主,體現莊嚴、沉穩、厚重、大氣的形象氣質。中軸線以文化功能為主,是體現大國首都文化自信的代表地區。推動老城整體保護與復興,使之成為體現中華優秀傳統文化的代表地區。沿二環路建設展示歷史人文景觀和現代化首都風貌的公園環。加強空間秩序管控與特色風貌塑造,保護好傳統文化基因,通過對公共空間和建築形態的精細引導,形成承載傳統風貌基調的眺望景觀、城市色彩與第五立面,展現千年古都菁華、東方人居畫卷。

五、堅定有序疏解非首都功能。堅持有序推進、久久為功,疏解整治與優化提升並舉,治理“大城市病”。發揮北京市和中央行政及企事業單位的帶頭作用,有序推動部分行政性及事業性服務機構,產業及教育科研、醫療、商業、交通集散、旅遊等功能的疏解。完善支持疏解騰退空間資源統籌利用的政策,疏解騰退空間要優先保障中央政務功能,完善城市服務功能。深化拓展疏解整治促提升專項行動,綜合運用行政、市場、法治等手段,進一步鞏固成果,完善長效機制。實施人口、建設規模雙控,降低人口、建築、商業和旅遊密度,讓核心區“靜”下來。充分發揮“兩翼”的承接作用,共同做好疏解和承接工作,北京中心城區外其他地區可梯次承接部分適宜功能。

六、加強老城整體保護。北京老城是中華文明源遠流長的偉大見證,具有無與倫比的歷史、文化和社會價值,是北京建設世界文化名城、全國文化中心最重要的載體和根基。嚴格落實老城不能再拆的要求,堅持“保”字當頭,精心保護好這張中華文明的金名片。加強老城空間格局保護,保護好兩軸與四重城廓、棋盤路網與六海八水的空間格局,彰顯獨一無二的壯美空間秩序。以高水平的城市設計強化老城歷史格局與傳統風貌,形成傳承蘊含深厚歷史文化內涵、莊重典雅的空間意象。擴大歷史文化街區保護範圍,保護好衚衕、四合院、名人故居、老字號,保留歷史肌理。以中軸線申遺保護為抓手,帶動重點文物、歷史建築騰退,強化文物保護及周邊環境整治。涉及的中央黨政機關及部隊駐京單位要帶頭支持,統籌做好文物保護、騰退開放和綜合利用,做到不求所有、但求所保,向社會開放。

七、注重街區保護更新。落實首都城市戰略定位和減量提質要求,保護歷史文化底蘊,充分滿足人民美好生活需要,讓歷史文化和現代生活融為一體。根據街區功能定位和風貌特徵,分類施策,按照歷史保護、保留提升、更新改造三種方式,有序推進高質量街區保護更新。明確建築使用功能、更新周期和利用方式,推動保護更新實施。加強生態修復和城市修補,注重留白增綠,塑造宜人的街區公共空間。劃定公共事務用地,加強公益性設施統籌利用,推動公共服務功能與經營性功能混合,方便群眾生活。深化街道管理體制改革,發揮街道在城市治理中的基礎作用。推行責任規劃師制度,用好街巷長、“小巷管家”等力量,發揮第三方社會組織作用,培育街區自我發展、自我更新能力。

八、突出改善民生工作。深化黨建引領“街道吹哨、部門報到”改革和“接訴即辦”工作,積極回應人民群眾關切的就業、教育、醫療、養老、住房、交通、環境等問題,辦好群眾家門口的事,切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。常抓不懈開展背街小巷環境精細化整治提升,分類推進老舊小區綜合整治,重點抓好物業管理、加裝電梯、居家養老、便民設施等工作,探索更新改造新模式,引入社會資本參與。妥善解決央產老舊小區、失管小區等問題。有序推進平房區申請式改善、推廣“共生院”模式,切實改善人居環境,讓老衚衕的居民過上現代生活。加強停車治理,優化交通微循環,打通衚衕“毛細血管”。實施好《北京市生活垃圾管理條例》和《北京市物業管理條例》,建設和諧宜居的美麗家園。

九、加強公共衛生體系建設。始終把人民生命安全和身體健康作為城市發展的基礎目標,構建強大的公共衛生體系,健全預警響應機制,全面提升防控和救治能力,提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。堅持預防為主、防治結合,做優做強區級疾病預防控制中心,加強社區衛生服務中心建設,築牢基層公共衛生“網底”。強化街道公共衛生職責,發揮社區公共衛生委員會作用。深入開展愛國衛生運動,改善公共衛生環境,引導市民形成良好習慣,助力健康北京建設。建設韌性城市,為應對突發公共衛生事件預留空間,加強城市通風廊道建設。建設應急救災物資儲備庫,完善大型公共設施平疫轉換預案。全面提升老舊小區健康安全標準。

十、維護核心區安全。落實總體國家安全觀,增強政治意識,堅持底線思維,做到平戰結合,築起堅固的國家安全屏障。針對防空襲、防災害、防事故、防恐怖破壞等需要,在核心區規劃建設過程中,高度重視重要目標的綜合防護能力建設。嚴格控制建築高度,加強安全管理和保障,建立統一指揮、統一管理、統一協調的安全保障體系,確保中央黨政機關和中央政務活動絕對安全。

十一、堅決維護規劃的嚴肅性和權威性。《核心區控規》是核心區規劃、建設、管理的基本依據,由首都規劃建設委員會負責組織實施,任何部門和個人不得隨意修改、違規變更,新建改建項目要嚴格按規劃執行。首都規劃建設委員會要發揮把好關、管重點、強監督的職能作用,加強規劃實施的統籌協調,進一步健全議事、協調、督導常態化機制。北京市委和市政府要扛起守護好規劃的職責,敢于堅持原則、唱黑臉,確保一張藍圖繪到底。駐北京市的黨政軍單位要帶頭遵守規劃,支持北京市工作。各有關方面要齊心協力,把核心區規劃好、建設好、管理好。

《核心區控規》執行中遇有重大事項,要及時向黨中央、國務院請示報告。

中共中央

國務院

2020年8月21日