厲鶚

厲鶚

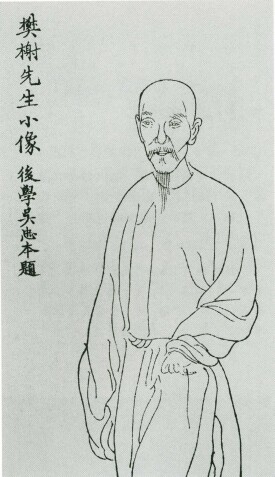

厲鶚(1692年—1752年),字太鴻,又字雄飛,號樊榭、南湖花隱等,錢塘(今浙江杭州)人,清代著名詩人、學者,浙西詞派中堅人物。

康熙五十九年(1720年),李紱在浙江主持鄉試時,看到厲鶚的試卷,大為欣賞。厲鶚於該年考中舉人。進京以後,以詩為湯右曾所賞識,但未能考中進士。乾隆元年(1736年),為浙江巡撫程元章推薦,參加“博學鴻詞”考試。由於考試過程中,誤將《論》置於《詩》前,以不合程式再次名落孫山。此後,終身未仕。

厲鶚在詞方面具有極高的造詣,為浙西詞派中期的代表。在詞派問題上,他推崇姜夔、張炎等人為首的宋詞南宗,貶低辛棄疾等人的北宗。厲鶚以“清”與“雅”作為詞好壞的標準。他主張在藝術特點上,詞應該是幽雋清綺,婉約淡冷;作品蘊意上,詞要適度表達作者純正的情感,寄以不含俗態的清高志性。他與查為仁合編的《絕妙好詞箋》成為繼朱彝尊《詞綜》之後推崇南宋詞方面最有影響的著作。另外,厲鶚也長於寫詩,特別是五言詩。他與杭世駿齊名,《清代學者象傳》中稱其:“為詩精深峭潔,截斷眾流,於新城(王士禎)、秀水(朱彝尊)外自樹一幟。”厲鶚讀書搜奇嗜博,鉤深摘異,尤熟於宋元以後的掌故。

著有《樊榭山房集》、《宋詩紀事》、《遼史拾遺》、《東城雜記》、《南宋雜事詩》等書。其中《南宋雜事詩》一書,采諸書為之注,徵引浩博,為考史事者所重。

厲鶚

厲鶚

這位年輕的詩人,對社會現實似乎有所不滿,而又無能為力。他覺得“與其作白眼以看人,何如問青天而搔首”,因此仿古人詩體,借遊仙之詠來抒發自己的游思和感慨。康熙四十九年(1712年),厲鶚寫了《遊仙百詠》,不久又寫了《續遊仙百詠》。這兩篇遊仙詠清新飄逸,然而,詩人仍覺得言猶未盡。五十二年(1713年),他寫了《再續遊仙百詠》,“借文翰為遨遊,真可謂盡名士之才情,極仙人之本色”,受到了朋友的讚歎。他自己也沾沾自喜道:“昔謝逸作蝴蝶詩三百首,人呼為謝蝴蝶。世有知我者,其將以予為厲遊仙乎?”

五十三年(1714年),厲鶚受聘來到了汪舍亭家,在聽雨樓教授汪家的兩個孩子:汪浦、汪沆。在這裡,他受到了禮遇,飲食居住都得到了很好的照顧。汪家對孩子要求嚴格,厲鶚也極盡教師之責,認真授業。從五十三年到五十七年(1718年),他一直在汪家任師。在他的教授下,汪浦、汪沆學業大有長進。尤其是汪沆,後來也成為一位名士,並始終感激自己的恩師。

五十九年(1720年),厲鶚參加鄉試,考官是內閣學士李紱。在試闈中,李紱見到他的試卷,讀了他寫的謝表,感嘆道:“此必詩人也!”立即錄取。中舉之後,厲鶚登舟北上,準備參加京城會試。此時,他年不到30,又是第一次入都,興奮的心情可想而知。沿途他詩興時發,寫下了10多首詩。然而他沿途觀光的興趣似乎比會試中式的希望更濃。在《廣陵寓樓雪中感懷》一詩中,他寫道:“沉湎居翥主,浩蕩遊子意。平生淡泊懷,榮利非所嗜。哂笑詎雲樂,明發難自棄。茲來捫空囊,翻為故交累。因思在家貧,忀徉尚高致。束書細遮眠,疏花香破鼻。紙閣無多寬,回隔飛塵至。因之問故園,南湖煩寄字。”

在京城,厲鶚的詩受到了侍郎湯右曾的賞識。厲鶚春闈報罷,右曾殷勤辦酒,收拾卧榻,派人致意要將厲鶚請到家中。厲鶚得信后卻不辭而別。次日,右曾迎請時,他早已遠去。“說者服侍郎之下士,而亦賢樊榭之不因人熟”。在歸途中,厲鶚寫詩嘆道:“一昔都亭路,歸裝只似初。恥為主父謁,休上退之書。柳拂差池燕,河驚撥刺魚。不須悲楚玉,息影憶吾廬。”

厲鶚

雍正九年(1731年),浙江總督李衛奉敕修《浙江通志》。厲鶚、杭世駿等28人受聘擔任分修。在厲鶚、杭世駿等各位分修的努力下,《浙江通志》“越二年始削稿,又一年剞劂蕆事”。

乾隆元年(1736年),浙江總督程元章舉薦博學鴻詞18人,厲鶚、杭世駿都列名其中。但是,厲鶚無意應試。全祖望特地從京師寫信相勸,希望他“與堇浦諸君勉之”。在朋友的勸告下,厲鶚再次赴京。在這科徵士中,厲鶚的詩學是出類拔萃的。正如杭世駿所言:“是科徵士中,吾石友三人皆據天下之最。太鴻之詩,稚威之古文,紹衣之考證穿穴,求之近代,罕有倫比。”可惜在考試中,厲鶚誤將論寫在詩前,再次落第。朋友們都為此嘆息,他卻淡淡地說道:“吾本無宦情,今得遂幽慵之性,菽水以奉老親,薄願畢矣。”

厲鶚歸鄉后,因治生無術,貧病交加。乾隆二年(1737年)夏,他咳嗽氣喘,歷秋漸痊。五年(1740年),他移居東城,又患足疾。舊時的文人儘管生活艱難,卻還有姬妾。六年(1741年),愛姬朱滿娘病,厲鶚典質以償藥費,終因治療無效,遷延至七年(1742年)正月去世。以後,厲鶚身體更加孱弱,不斷地受著肺病、齒痛等疾的折磨。在此期間,他的生活靠朋友們饋贈、補助,勉強維持。因年老無子,馬曰琯又資助他再次納妾劉姬。但是,劉姬不安於貧困,不久便離他而去。

晚年的厲鶚儘管貧病多磨,著書立說卻達到高潮。他有感於《遼史》的簡略,採摭300多種書籍,寫出《遼史拾遺》24卷。這部書有注有補,以舊史為綱,而參考他書,條列於下。凡有異同,都分析考證,加以按語。他常自比裴松之作《三國志》注。他還利用在小玲瓏山館里看到的大量宋人文集,並博引詩話、說部、山經、海志等書,撰寫了《宋詩紀事》100卷。

厲鶚輯《宋詩紀事》一百卷

豐富的著述並不能使詩人的生活得到改善,不得已,他決定另謀出路。十三年(1748年),他忽生宦情,決定以舉人候選縣令,應銓入都。朋友們認為他不宜擔任此職,加以勸阻。他只得說出自己的苦衷,是為了求得俸祿以侍養老母。當他北上來到天津時,老友查為仁將他留住水西庄。在這裡,他意外地看到了查為仁為南宋周密的《絕妙好詞》所作的箋注。他與為仁有同好,也曾收集過有關《絕妙好詞》的材料。為仁所作,使他分外高興。對學術的熱愛戰勝了對仕宦的追求,他放棄入都的打算,和為仁同撰《絕妙好詞箋》。幾個月後,著作完成,他返棹南歸。

乾隆十六年(1751年),高宗南巡,厲鶚與吳城共撰《迎鑾新曲》進呈。吳城所作為《群仙祝壽》,厲鶚所作為《百靈效瑞》。十七年(1752年)秋天,厲鶚病重。九月十日,他對汪沆說道:“予平生不諧於俗,所為詩文亦不諧於俗,故不欲向不知我者索序。詩詞二集,已自序而授之梓,尚留小文二冊藏敝篋,子知我者也,他日曷為我序而存之。”第二天,厲鶚辭世。

厲鶚的死使朋友們十分悲痛,他們哀嘆:“今而後江淮之吟事衰矣!”馬曰璐也哭道:“大雅今誰續,哀鴻亦叫群。情深攜庾信,義重哭劉蕡。望遠無來轍,呼天有斷雲。那堪聞笛后,又作死生分。”

厲鶚的一生正如他在《六十生日答吳葦村見貽之作》一詩中所概括的,“我生少孤露,力學恨不早。孱軀復多病,膚理久枯槁。干進懶無術,退耕苦難飽。帳下第溫岐,歸敝廬孟浩。風尖恥作吏,山水事幽討。結托賢友生,耽吟忘潦倒。”他的詩幽新雋妙,刻琢研煉,於王士禛、朱彝尊之外,“獨闢蹊徑”,與金農的書畫齊名,人稱“髯金瘦厲”。他不修威儀,常曳步緩行,仰天搖首,即使在大路上,也常有吟詠之意。因此,又被人笑稱為“詩魔”。他的著作除上面提到的諸書外,還有《樊榭山房集》。

《樊榭山房集》是厲鶚的詩文集,乾隆年間刊行於世,被收入《四庫全書》。《四庫全書總目》介紹道:“《樊榭山房集》二十卷,國朝厲鶚撰。……前集詩分甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八卷,附以詞,分甲、乙二卷,為康熙甲午至乾隆己未之作;續集亦詩八卷,而以北樂府一卷、小令一卷附焉,則己未至辛未作也。”

厲鶚

1992年,上海古籍出版社出版的《樊榭山房集》,以振綺堂本為底本,而以乾隆本、道光本對校,凡有疑誤而無法從版本上校正之處,則參校以正史及有關詩文專集等其他資料。上海版的《樊榭山房集》共39卷,其中樊榭山房集詩8卷,詞2卷,文集8卷,集外詩1卷,集外詞1卷,集外曲1卷,續集詩8卷,續集詞2卷,續集集外詩1卷,續集集外詞1卷,續集集外文1卷,附錄5,是研究厲鶚的重要資料。

在此,以上海版的《樊榭山房集》為依據,對厲鶚的詩詞創作試作分析。

厲鶚在詞方面具有極高的造詣,為浙西詞派中期的代表。在詞派問題上,他推崇姜夔、張炎等人為首的宋詞南宗,貶低辛棄疾等人的北宗。厲鶚以“清”與“雅”作為詞好壞的標準。他主張在藝術特點上,詞應該是幽雋清綺,婉約淡冷;作品蘊意上,詞要適度表達作者純正的情感,寄以不含俗態的清高志性。他與查為仁合編的《絕妙好詞箋》成為繼朱彝尊《詞綜》之後鼓吹南宋詞方面最有影響的著作。另外,厲鶚也長於寫詩,特別是五言詩。他與杭世駿齊名,《清代學者象傳》中稱其:“為詩精深峭潔,截斷眾流,於新城(王士禎)、秀水(朱彝尊)外自樹一幟。”厲鶚讀書搜奇嗜博,鉤深摘異,尤熟於宋元以後的掌故。著有《樊榭山房集》、《遼史拾遺》、《東城雜記》、《宋詩紀事》、《南宋雜事詩》等書。其中《南宋雜事詩》一書,采諸書為之注,徵引浩博,為考史事者所重。

厲鶚一生創作了許多以山水為題材的詩詞。一部《樊榭山房集》,幾乎可以說是“十詩九山水”。從題材分類的角度來說,可以稱他為山水詩人。張世進在《哭樊榭二首》詩中寫道:“當代風騷手,平生山水心。”全祖望評價厲鶚的詩:“最長於游山之什,冥搜象物,流連光景,清妙軼群。”這些詩文準確地指出了厲鶚詩詞創作的主要內容及其成就。

厲鶚的詩詞創作為什麼會出現山水詩最多,成就最大的特色呢?這與他的生活環境、思想性格、人生經歷密切相關。

厲鶚1732年作行書對聯

緊接著,年輕的厲鶚又作了《花塢二首》。據《杭州府志》記載:花塢近楊梅塢,以花多得名。地絕幽邈,多古庵。厲鶚在詩中吟道:“法華山西山翠深,松篁蒙密自成陰。團瓢更在雲深處,惟有樵風引磬音。白練鳥從深竹飛,春泉凈綠上人衣。分明孟尉投金瀨,吟到日斜猶未歸。”此詩既描繪了花塢的幽妙景緻,又提到了溧陽尉孟東野。據史書記載,孟東野,貞元中,授溧陽尉。溧陽昔為平陵縣,南五里有投金瀨,瀨東八里許,道東有故平陵城,周千餘步。基址坡陀裁高三四尺,而草木勢甚盛,率多大櫟,合數夫抱,叢筱蒙翳,如塢如洞。地窪下積水沮洳,深處可活魚鱉。大抵幽邃岑寂,氣候古澹可嘉,除里民樵夫外,無入者。孟東野得之,喜而忘歸,或比日,或間日,乘驢領小吏,徑驀投金瀨一往。至則陰大櫟,隱叢筱,坐於積水之旁,苦吟到日西而還。厲鶚遊覽花塢,詩興勃發,遙思孟尉,吟詠忘歸。“分明孟尉投金瀨,吟到日斜猶未歸。”就是他本人鍾情于山水,陶醉於吟詩的真實寫照。

由於出身貧窮,人又孤瘦枯寒,這在某種程度上造成了厲鶚灰暗消極的心理。少年時險被“寄以僧舍”的經歷,在他內心深處留下了難以磨滅的記憶,埋下了隱逸避世的種子,加深了他的孤僻個性。他從來沒有“仰天大笑出門去”的豪邁氣概,也沒有“天生我材必有用”的樂觀自信。雖然他也象當時幾乎所有的知識分子一樣,在科舉的道路上艱難跋涉,但絕沒有不達目的誓不休的強烈願望。他既無建功立業的雄心壯志,也缺乏行政才能,又不諧於俗,於世事絕不諳,不能隨俗俯仰,好率意而行,這就使他難以進入仕途。

厲鶚本來就熱愛自然,性雅好游,23歲時,在《疏寮集序》中自稱:“遇一勝境,則必鼓棹而登。足之所涉,必寓諸目;目之所睹,必識諸心。”科場受挫之後,厲鶚的“宦情”日益淡漠,更加嚮往自然。正如他在詩中所吟:“性拙見山喜,匹如故疾失。”“余拙謝百事,抱影自空村。”在大自然的懷抱里,在山光水色之中,他感到舒心愜意,文思泉湧,揮毫寫下了大量的山水詩篇。登山涉水,吟詠風光,給厲鶚帶來了極大的樂趣。他“畢生以覓句為自得”,並決心在詩學上有所建樹。他在詩中吟道:“力將陶謝追風雅,恥共金張較瘦肥。”就是這種志向的表露。

厲鶚與陳章等

幾十年來,厲鶚往來於錢塘、揚州之間,靠坐館和朋友接濟維持生活。他的一生,雖然清貧,但也清閑,入世不深,遊蹤不廣,接交有限。其山水詩,以寫浙江名勝為多,最突出的是刻劃杭州的自然風光。

厲鶚吟詠杭州山水的詩篇,數量繁多,範圍廣泛。杭州的山山水水,一花一木,幾乎所有的景點風物,各個時節的變幻之美,都成為厲鶚描繪的對象。尤其是西湖、西溪一帶的萬般景色、迷人風光,全都進入了厲鶚的詩詞之中。很多前人未曾注意的景物,在厲鶚的詩中露出容顏;很多前人已經題詠過的景物,在厲鶚的詩中展現新彩。在歷代吟詠杭州風景的無數山水詩人中,厲鶚的成就引人矚目。

厲鶚的詩歌在藝術形式方面的最大特點是宗宋。具體表現為專法宋人,好用宋代典故。詩法宋人,這在清代前期是一個相當普遍的現象。這不僅僅是詩學趣尚問題,而是一種在特定歷史背景下產生的文化現象。明清易代的滄桑巨變,使漢族士人很容易想起被蒙元所滅的大宋王朝。宋詩在元明兩代被冷落之後,於清初極受推崇,與這種特定的時代背景以及相應的民族情緒是分不開的。在清人看來,宋詩不僅是一種與唐詩有別的詩學範式,而且是歷史上同樣被“夷狄”征服的王朝所留下來的文化遺產。他們對宋詩的情有獨鍾,既出於刻骨銘心的故國之思,也有同病相憐的類比聯想。而浙江人身處南宋故都與六陵所在之地,“一舉目皆故跡”,對宋代文化又有特殊感情。因此,浙江詩人不約而同地轉向宋詩,形成以宗宋為基本特徵的浙派。

浙派之稱,有廣義和狹義之分。廣義的浙派,自黃宗羲創始,歷經康雍乾三朝,前後百有餘年,涉及詩人數以百計,大小名家數十人。狹義的浙派,如袁枚等人所云“浙派”,專指以厲鶚為首的杭州詩人群體。厲鶚既是狹義浙派的奠基人,又是廣義浙派中一個時期的代表人物。

清代詩人的宗宋,大都是學習蘇軾、黃庭堅、陸遊等大家。而厲鶚所學主要是南宋永嘉四靈,旁及姜夔。因此,厲鶚的詩歌格局狹小,風味清幽。同樣是描寫杭州風景,厲鶚即不象蘇軾那樣反映得開闊瀟灑,而是善於刻劃小境界。如其《理安寺》:“老禪伏虎處,遺跡在澗西。岩翠多冷光,竹禽無驚啼。僧樓滿落葉,幽思窮板躋。穿林日墮規,泉咽風凄凄。”沈德潛評價此詩為:“寒翠欲滴,野禽無聲,非此神來之筆不能傳寫。”詩歌狀景的確很工,但寫得幽敻清冷,其境界是一種出世者的靜僻的境界。

厲鶚寫山,大多不採用鳥瞰的角度,不是描繪山的外形與氣勢,而是採用特寫的手法,深入山中,細緻刻劃山內一處處局部情景,以獨具慧眼的發現,獨具特色的語言,營造出獨特意境,表達其獨特感受。

請看他的《曉登韜光絕頂》,“入山已三日,登頂遂真賞。霜磴滑難踐,陽崖曦乍晃。穿漏深竹林,冷翠引孤往。冥搜滅眾聞,百泉同一響。蔽谷境盡幽,躋顛矚始爽。小閣俯江湖,目極但莽蒼。坐深香出院,青靄落池上。永懷白侍郎,願言脫塵鞅。”

西溪沿山慢行道上的“厲鶚吟詠”雕塑

厲鶚此詩描寫了曉登韜光絕頂的情景。他在入山三日之後,於清晨向絕頂攀登。身在山中,移步換景。途中所見,霜磴道滑,晨曦拂崖,光透竹林,流泉吟唱,好一個幽靜清寂的境界。登上峰頂,爽快無比。俯視江湖,極目莽蒼。遙想當年,白居易的形象浮現在眼前,白居易的詩句迴響在耳邊:“紛吾何屑屑,未能脫塵鞅。”於是,厲鶚便以點睛之筆作為此詩的結束:“永懷白侍郎,願言脫塵鞅。”表達了自己要擺脫世俗束縛的意願。

厲鶚還善於描寫夜色中的山林景緻。例如,《宿龍門山巢雲上人房》:“山樓出樹抄,夜宿萬山中。虎嘯不驚定,鐘聲疑在空。背窗棲鳥影,滅燭聽松風。明日尋階水,應添十二筒。”龍門山位於錢塘之西,俗名小和山。詩人來到此山,夜宿僧房。深山密林,夜色深沉,萬籟俱寂。在這個特定的環境里,詩人憑聽覺感受著大自然的別樣風韻。“虎嘯”、“鐘聲”、“松風”,聲聲入耳。山林之夜,靜謐幽妙,詩人心內,萬慮俱消。

厲鶚筆下的雨後之山,更是別具清幽。例如《雨後坐孤山》:“林巒幽處好亭台,上下天光雨洗開。小艇凈分山影去,生衣涼約樹聲來。能耽清景須知足,若逐浮雲愧不才。誰見石闌頻徒倚,斜陽滿地照青苔。”孤山,孤峙於杭州西湖的里湖與外湖之間,林巒幽美,亭台秀麗,湖平如鏡,上下天光。“雨洗”之後,更是如詩如畫,清麗絕塵。輕便的小艇分載去秀麗的山影,飄動的衣襟約來陣陣樹聲。詩人沉浸在雨後孤山的清幽景色之中,憑欄觀賞,知足常樂,不屑於追逐浮名。

厲鶚寫水也極具特色。如《秋夜聽潮歌寄吳尺鳧》:“城東夜月懸群木,洶洶濤聲欲崩屋。披衣起坐心茫茫,秋來此聲年復年。壯心一和《小海唱》,二毛不覺盈吾顛。胸中雲夢吞八九,要挽天河ju(?#93;+斗)北斗。倏忽晴空風雨來,杳冥水府神靈走。時哉會見滄溟立,自是乾坤有呼吸。軒轅張樂萬耳聾,洞庭天遠魚龍泣。須臾聲從靜里消,一?(草字頭下加大,加蟲)獨語星蕭蕭。天明作歌寄吳子,想子中宵亦聽潮。”此詩構思巧妙,主要從聽覺角度渲染錢唐潮的聲威與氣勢,並寫出潮水來去的不同聲響,和詩人的心態變化。潮水來時,洶洶濤聲欲崩屋;潮水去時,一(?)獨語星蕭蕭。詩人由披衣起坐心茫茫,變為壯心一和《小海唱》。

由於閱歷的限制,特別是審美情趣偏於柔美,因此,厲鶚的寫水之作,更多的是寧靜秀美的湖景。例如《曉至湖上》:“出郭曉色微,臨水人意靜。水上寒霧生,瀰漫與天永。折葦動有聲,遙山淡無影。稍見初日升,三兩列舴艋。安能學野鳧,泛泛逐清景。”此詩用清涼的晨霧,清淡的遠山,清澈的湖水,清靈的野鳧,構成一幅清新宜人的曉湖之景。表現了詩人平靜閑適的心態,願象野鳧一樣回歸自然的情懷。

夜色中的湖景則是另一番景象。如《春湖夜泛歌》:“晴湖不如游雨湖,雨湖不如游月湖。同時看月兼聽雨,二事難得魚熊俱。沙外登舟棹徐發,天融山暖雲初活。水月樓邊水月昏,煙水磯頭煙水闊。尊前綠暗萬垂柳,月痕似酒浮鵝黃。一片蛙聲遙鼓吹,四圍山影爭低昂。此時坐上各無語,流雲走月相吞吐。欲潤冥冥堤上花,故灑疏疏篷背雨。合成芳夜銷金鍋,繁華千古隨逝波。誰把長橋短橋月,譜入吳娘暮雨歌。雨止依然月不見,空里湖光白如霰。歸向龍宮枕手眠,粥魚初喚流鶯囀。”

這是一首描繪春夜遊湖的詩,展現了西湖的變幻之美,表達了詩人的獨特感受。春風徐徐,湖水蕩漾,詩人登舟,夜遊西湖。楊柳輕拂湖面,月兒穿雲破霧,蛙聲此起彼伏,山影時高時低。忽然,天空中飄飄洒洒,下起了疏疏春雨。雨水輕輕地滴落在船篷之上,默默地滋潤著堤上花木,西湖籠罩在迷濛清幽之中。雨過之後,湖光潔白如霰。詩人欣喜地感到,自己意外地享受到了同時看月兼聽雨,魚與熊掌俱得之的樂趣。記得元人周密曾經說過:“西湖天下景,朝昏晴雨,四序總宜,杭人無時而不游,而春遊特盛焉。……日糜金錢,靡有紀極,故杭諺有銷金鍋兒之號。”西湖的變幻奇觀,杭諺的銷金鍋兒之號,使詩人感嘆“繁華千古隨逝波”。

上述可見,厲鶚的山水詩,所寫不僅僅是風景畫,而是對山光水色的欣賞,對人生世事的感悟。詩中有畫,畫中有人,人有所思,值得回味。

厲鶚不僅熱愛自然,嚮往野逸,而且喜歡觀賞古物,既愛那歷盡滄桑、古樸斑駁的文物之美,也愛由此引發的思古幽情和遠離現實的超脫之感。因此,他的詩歌創作中,有許多懷古詠物之作。

《樊榭山房集》卷1第一首詩就是《金壽門見示所藏唐景龍觀鍾銘拓本》,詩中寫道:“嗜古金夫子,貪若籠百貨。墨本爛古色,不受寒具涴。便續金石錄,明誠不是過。鍾銘最後得,斑駁豈敢唾。照眼三百字,字字蟠螭大。撫跡思景雲,往事去無那。初翦桑條韋,柘袍受朝賀。范鍾崇玉清,構炭飛廉佐。九乳器未亡,雄詞厭寒餓。裝比李仙丹,征句迭唱和。無虛奚足稱,懋績於此墮。吾思景鍾銘,天筆濫傳播。”

據史書記載,西安府學宮,唐宋之碑林立,俗稱碑洞。長安縣有景龍鍾銘,為唐睿宗於景雲二年(711年)所書。因離洞較遠,而拓者必塞其內空,緣梯而上,乃可椎刷,故罕傳於世。厲鶚看到好友金農所藏的鐘銘拓本后,興奮地寫下了這首詩,既講了金農的嗜古之好,收藏之妙,又描述銘文“照眼三百字,字字蟠螭大”,並感嘆道:“撫跡思景雲,往事去無那。”

《樊榭山房集》卷1中,還有一首《過宋通問副使朱公少章墓》:“突兀殘碑立古阡,行人猶記紹興年。青衣已見君王辱,白髮何期使節旋。老淚冰天他日恨,遺聞曲洧至今傳。一抔築並花宮地,夕唄晨鐘更惘然。”

這是一首描寫朱弁墓的詩。朱弁,字少章,徽州婺源人。宋朝靖康元年(1126年)冬,金軍攻破東京(今河南開封)。次年四月初一日,金兵將宋徽宗、宋欽宗父子連同后妃、宗室、朝官等三千多人俘虜北去。開封的金帛、寶貨、文物、圖冊也被金兵洗劫一空,北宋王朝覆滅。五月初一日,趙構在南京應天府(今河南商丘)登上帝位,開始了對剩下的半壁江山的統治。歷史上稱之為南宋。此後,南宋小朝廷偏安於杭州。南宋政權建立之後,遣使問安宋徽宗、宋欽宗。朱弁出任通問副使,被金人扣留十餘年。歸后不久,即死於杭州。康熙五十五年(1716年),年輕的厲鶚過朱弁墓,目睹殘碑,遙想當年,心潮難平,寫下了這首詩。

據《宋史》朱弁傳記載,紹興二年(1133年),金人遣宇文虛中來,言和議可成,當遣一人詣元帥府受書。還,虛中欲弁與正使王倫探決策去留,弁曰:“我來固自分必死,豈應今日覬幸先歸?願正使受書,歸報天子。”倫將歸,弁請曰:“古之使者,有節以為信。今無節有印,印亦信也。願留印,使弁得抱以死,死不腐。”倫解以授弁,弁受而懷之,卧起與俱。紹興十三年(1144年),和議成,弁得以歸。厲鶚詩中的“突兀殘碑立古阡,行人猶記紹興年。”講的就是這段歷史。

靖康之變時,宋徽宗、宋欽宗被迫以青袍易帝服,以常婦之服易二后之服。因此,厲鶚在詩中感嘆道:“青衣已見君王辱。”

紹興五年(1136年),宋徽宗死於五國城(今黑龍江依蘭),朱弁悲痛地寫了一篇哀辭。

辭中曰:“嘆馬角之未生,魂消雪窖;攀龍髯而莫逮,淚灑冰天。”另外,朱弁還撰有《曲洧舊聞》一卷。拜謁朱弁墓,想起朱弁的詩文,厲鶚深情地吟道:“老淚冰天他日恨,遺聞曲洧至今傳。”

宋人故居也受到了厲鶚的關注,並引發出這樣的詩篇:《寶蓮山是韓平原故宅》,“霧閣雲窗付渺茫,平原事往徑全荒。居人不識太師竹,風葉幾枝搖夕陽。”]寶蓮山,在吳山之北。韓平原,即南宋大臣韓侂胄。他是相州安陽(今屬河南)人,位元組夫,宋寧宗時執政13年,以樞密都承旨,加開府儀同三司,權位居左右丞相之上,后加封平原郡王,任平章軍國事。嘉泰(1201—1204)中,他見金王朝已衰,力主乘機收復中原,請寧宗追封岳飛為鄂王。后又削去秦檜死後所封申王,改謚“謬丑”,以打擊投降派。開禧二年(1206年),請寧宗下詔出兵攻金。宋軍初戰獲勝,旋以部署失宜而敗。投降派乘機活動。次年被南宋政府殺害,后函首送至金廷。康熙五十五年(1716年),厲鶚遊覽寶蓮山,想起這裡曾是韓侂胄的故宅,如今面目全非,荒草掩徑。感慨地吟道:“平原事往徑全荒。”韓侂胄善水墨竹石,所畫大葉琅軒,自稱“太師竹”。五百餘年過去了,往事如煙,誰還記得“太師竹”?只有那青青翠竹,在夕陽的餘暉中輕輕搖曳,向詩人訴說著當年的故事。

明朝人留下的物品,也引發過厲鶚的創作激情,《趙忠毅公鐵如意歌》就是這類作品。趙忠毅公即趙南星。他是高邑人,字夢白,號儕鶴,別號清都散客。萬曆進士,官至吏部尚書,為東林黨重要人物。天啟中,宦官魏忠賢專權,政治腐敗。趙南星為了鞏固封建統治,與之對抗,與鄒元標、顧憲成號為三君。后謫戍代州,病死。追謚忠毅。他有一柄鐵如意,上有八卦、河洛、雲雷、星斗、五嶽諸圖象,和銀鏤銘文。銘云:“其鉤無鐖,廉而不劌。以歌以舞,以弗若是折,唯君子之器也。趙南星。”

厲鶚在詩中,首先對鐵如意作了這樣的描述:“鐵花銹澀尺有咫,一朵冷雲吹不起。四周銀鋟篆畫嚴,古器曾經近君子。”

接著,他對趙南星的生平事迹作了高度評價:“高邑趙公卓犖才,東林黨籍標渠魁。要扶眾正黜群小,不悟晚乃為身災。高皇辛苦營九有,輕擲乾坤崔魏手。椓人假子滿朝廷,豈獨見泉竟無後?廷推禍伏三案根,遙遣荷戈出雁門。匹如祥麟在苑囿,猰貐檮杌驅之奔。擊壺歌罷提攜舞,北闕關心淚如雨。恨不親將逆豎頭,碎如王氏珊瑚樹。力疏四害論四凶,願鑄禹鼎代天功。人間萬事不如意,佳名真與奇觚同。”

最後,面對著趙南星的鐵如意,厲鶚激昂地吟道:“鐵兮何清寒!乃是公之忠義肝;鐵兮何突兀!乃是公之戍死骨。我購得此常賣家,傳觀四座寂不嘩。若采銘文備史事,流傳億代可以箴官邪。”

厲鶚還喜歡題詠古畫,例如他曾寫過一首《意林所藏宋徽宗鸜鵒圖同確士作》。據史書記載,宋徽宗萬機之暇,惟好書畫,具天縱之妙,有晉、唐風韻。善墨花石,作墨竹緊細,不分濃淡,一色焦墨。尤注意花鳥,點睛多用黑漆,隱然豆許,高出縑素,幾欲活動。書後用“天水”及“宣和”、“政和”小璽志,或用瓢印蟲魚篆文。其作品有許多散落民間,《鸜鵒圖》就是其中之一。厲鶚在詩中對這幅圖作了生動的描述:“繁華如夢宣和事,仍在神宵自遊戲。誰傳真跡落人間?鸜之鵒之妙無比。松枝淅淅墨針攢,一踏枝鳴二墮地。足鉤咮啄定爭鬥,不然那得風毛墜?中間似欲助老拳,欲飛未飛張張翅。晶熒點漆活眼睛,卻含萬里龍沙淚。”聯想到宋徽宗、宋欽宗後來成為金人的俘虜,宋廷曾遣通問使問安兩宮的史事,厲鶚又感慨地吟道:“祗應回首愧此圖,難諭兩宮通間使。”

厲鶚也曾題詠古錢,寫道:“吳中有書賈來廣陵,出古錢三百餘見示刀布正偽,諸品皆備。汪君祓江拓其文凡四以遺予。一曰千秋萬歲,面有龍鳳形。一曰長生保命,面有北斗及男女對立狀。一曰斬妖伏邪,面有立神一,蹲虎一,符篆一。一曰龜鶴齊壽,面無文,蓋古厭勝錢也。暇日裝潢成冊,為詩題后。”他還寫道:“汪為山亦贈予厭勝錢拓本,文曰金玉滿堂篆書,面有雙龍繞之上,有柄作片雲形,大徑二寸,續裝於冊,更為賦詩。”

他還寫有《漢銅雁足燈歌為半槎賦》、《漢銅龍虎鹿盧燈歌為敬身作》等詠物詩,輕快地吟道:“今年曾詠雁足燈,新詩傳唱滿廣陵。歸來江上訪高士,又見一燈奇可稱。……燈傳無盡詩無盡,試與佳兒誦此篇。”

這類題詠古畫、古錢、古物、古金石拓本的詩,在《樊榭山房集》中還有很多。“皆窮探原委,曲折盡致,後來談藝家爭相效之。”

厲鶚出身寒門,早年喪父,家境清貧。生活的壓力使他鬱鬱寡歡。康熙四十九年(1710年),年僅19歲的厲鶚寫下了《遊仙百詠》,吐露心中的抑鬱。在該詩的序言中,他這樣寫道:“《遊仙詩》,自晉郭景純倡之,逮唐曹堯賓、明馬鶴松連篇累牘,奇艷可誦。予閑居寡歡,偶爾綴韻,輒成百章,大要游思囈語,雜以感慨,玉茗先生所謂“事之所無,安知非情之所有”者也。且靈均作《騷》,尚托於雲中君、湘夫人,其亦庶幾不悖作者之意乎?有好事者出而讀之,詞雖不工,聊當龜茲一覺雲爾。康熙庚寅六月,樊榭山人自題。”序中的“閑居寡歡”,就是他當時的真實寫照。“游思囈語,雜以感慨”,就是《遊仙詠》的主題。

《遊仙百詠》雕版問世后,厲鶚又寫了《續遊仙百詠》。前後遊仙詠共二百首,厲鶚仍然覺得言猶未盡。於是,又寫下了《再續遊仙百詠》,序云:“曩作前、后遊仙凡二百首,前遊仙已雕板,不揣荒鄙,頗有嗜痂。后遊仙藏篋中,未舉示人。暇日展玩,自愧凡俗,於仙境猶有未盡,因刻意冥搜,誓脫故常,復成百詠。昔謝逸作蝴蝶詩三百首,人呼為‘謝蝴蝶’。世有知我者,其將以予為‘厲遊仙’乎?”

康熙五十二年(1713年),厲鶚將遊仙三百首結集在一起,在《自序》中他這樣寫道:“至於弘農之始倡,實為屈子之餘波,事雖寄於遊仙,情則等於感遇,後有作者,咸步趨焉。……仆無凌雲之才,有餐霞之癖。懶如中散,論或托於養生;貧似稚川,書未傳夫抱朴。山居長嘯,偶有遐心;蘿戶高吟,遂多逸興。身非脈望,何曾三食琅函?腹愧鞠通,安得一餐墨海?譬彼學仙項曼,詭言渴飲流霞;好道長源,詐說饋來玉液。但以俗緣羈紲,塵網攖纏,與其作白眼以看人,何如問青天而搔首。於是效顰郭璞,學步曹唐,前後所為,數凡三百。瑤台夢破,喚起飛瓊;洛浦舟回,拾殘翠羽。曾無當於風、雅,亦見擯於庄、騷,持贈何堪,自娛而已。時當朱明屆節,白日舒長。何方避暑,玄冰飛雪之丸;無計迎涼,鵠羽龍皮之扇。襞箋雪案,豈窺大酉之書?滌筆冰甌,聊當龜茲之枕。康熙癸巳季夏八日,錢唐厲鶚題於寄圃之半舫齋。”

序中的“事雖寄於遊仙,情則等於感遇”,“與其作白眼以看人,何如問青天而搔首”,清楚地表明,這組詩是有感而發的,借仙境神話,影射現實。

厲鶚一生貧病多磨,《樊榭山房集》中對此有充分的反映。他是一個愛書讀書之人,乾隆元年(1736年),因貧窮不得不賣掉自己的藏書。在《鬻書和沈峙公》一詩中,他傷心地寫道:

收處心常損,拈來淚欲垂。

誰憐非長物,竟遣易晨炊。

宿讀人難得,長貧我自知。

祗愁肉食者,還有鬼名嗤。

第二年夏秋之交,厲鶚卧疾南湖草堂。病中,他寫下了沉重的詩句:

經旬外戶不輕窺,當暑懷冰病亦奇。

雨久玭衣生壁早,夜涼螢火入簾遲。

毀茶恐被高人笑(時以肺寒禁茗飲),稱葯寧煩妙友為?

洒洒心清無睡處,幾回落月有餘思。”

乾隆四年(1739年),厲鶚又被住房問題所困擾。在詩集中他寫道:“予賃居南湖上八年矣,其主將鬻他氏,復謀棲止。瑞石山下,有屋數楹,東扶導予相度,頗愛其有林壑之趣,以價貴未遂也。”第二年初夏,他移居東城。在《移居四首》中,他感慨地吟道:

南湖結隱八年余,又向東城賦卜居。

頗愛平橋通小市,也多喬木映清渠。

杜陵突兀見此屋,韓子辛勤始有廬。

笑我天慵俱未遂,不妨隨地狎耕漁。

乾隆六年(1741年)夏日,他再次病倒。誠夫給他送來杏酪,他作詩謝道:

鵝王乳色白勝酥,仙杏為漿雅稱無。

寒食和餳傳故事,鼎娥候火費工夫。

口香三日驚猶在,肺氣兼旬覺頓蘇。

珍重攜來情不淺,食經端為起詩癯。

歲暮,他的愛姬朱氏病危。為給朱姬治病,他不得不典賣衣物。《典衣》一詩,反映了他當時的經濟狀況和苦悶心情。“青鏡流年始覺衰,今年避債更無台。可知子敬家中物,新付長生庫里來。半為閨人償葯券,不愁老子乏詩材。敝裘無恙還留在,好待春溫臘底回。”

乾隆七年(1742年)正月,朱姬病逝。厲鶚傷心欲絕,寫下了《悼亡詩》十二首:

無端風信到梅邊,誰道蛾眉不復全。

雙槳來時人似玉,一奩空去月如煙。

第三自比青溪妹,最小相逢白石仙

。十二碧闌重倚遍,那堪腸斷數華年。

門外鷗波色染藍,舊家曾記住城南。

客游落托思尋藕,生小纏綿學養蠶。

失母可憐心耿耿,背人初見發參參。

而今好事成彈指,猶勝蓮花插戴簪。

悵悵無言卧小窗,又經春雪撲寒釭。

定情顧兔秋三五,破夢天雞淚一雙。

重問楊枝非昔伴,漫歌桃葉不成腔。

妄緣了卻俱如幻,居士前身合姓龐。

東風重哭秀英君,寂寞空房響不聞。

梵夾呼名翻滿字,新詩和恨寫迴文。

虛將后夜籠鴛被,留得前春蔟蝶裙。

猶是踏青湖畔路,殯宮芳草對斜曛。

病來倚枕坐秋宵,聽徹江城漏點遙。

薄命已知因葯誤,殘妝不惜帶愁描。

悶憑盲女彈詞話,危托泥蚶祝夢妖。

幾度氣絲先訣別,淚痕兼雨灑芭蕉。

一場短夢七年過,往事分明觸緒多。

搦管自稱詩弟子,散花相伴病維摩。

半屏涼影頹低髻,幽徑春風曳薄羅。

今日書堂覓行跡,不禁雙鬢為伊皤。

零落遺香委暗塵,更參綉佛懺前因。

永安錢小空宜子,續命絲長不系人。

再世韋郎嗟已老,重尋杜牧奈何春。

故家姊妹應斷腸,齊向洲前泣白蘋。

“郎主年年耐薄游,片帆望盡海西頭。

將歸預想迎門笑,欲別俄成滿鏡愁。

消渴頻煩供茗碗,怕寒重與理熏篝。

春來憔悴看如此,一卧楓根尚憶不?”

何限傷心付阿灰,人間天上兩難猜。

形非通替無由睹,淚少方諸寄不來。

嫩萼忽聞拼猛雨,春酥忍說化黃埃。

重三下九嬉遊處,無復蟾鉤印碧苔。

除夕家筵已暗尺,春醪誰分不同傾?

銜悲忍死留三日,愛潔耽香了一生。

難忘年華柑尚剖,瞥過石火藥空擎。

祗余陸展星星發,費盡愁霜染得成。

約略流光事事同,去年天氣落梅風。

思乘荻港扁舟返,肯信妝樓一夕空。

吳語似來窗眼裡,楚魂無定雨聲中。

此生只有蘭衾夢,其奈春寒夢不通!

舊隱南湖淥水旁,穩雙棲處轉思量。

收燈門巷忺微雨,汲井簾櫳泥早涼。

故扇也應塵漠漠,遺鈿何在月蒼蒼。

當時見慣驚鴻影,才隔重泉便渺茫。

這組詩纏綿宛轉,情真意切,感人肺腑。袁枚評價道:“詩人筆太豪健,往往短於言情;好征典者,病亦相同。即如悼亡詩,必纏綿宛轉,方稱合作。東坡之哭朝雲,味同嚼蠟,筆能剛而不能柔故也。阮亭之悼亡妻,浮言滿紙,詞太文而意轉隱故也。近時杭堇浦太史悼亡妾詩,遠不如樊榭先生。”

貧窮、疾病、痛失愛姬,屢遭打擊的厲鶚苦悶至極,只有用詩歌來宣洩。在《病中以滿城風雨近重陽為首句得詩三首》中,他這樣寫道:

滿城風雨近重陽,病減情懷老減狂。

足軟杖藜渾得力,耳鳴鞞鐸果何祥?

僮奴決意辭貧主,醫匠收功試古方。

我已是非俱不問,笑看梧葉墜虛廊。

滿城風雨近重陽,唧唧陰蟲夜漸長。

瘦比隱侯猶較倍,愁應平子為分將。

青燈難遣詩魔嬈,丹鼎翻嫌琴客妨。

領取秋深閑意味,不眠常是望晨光。

滿城風雨近重陽,及至重陽霽色蒼。

問疾客來時一二,登高人想不尋常。

琉璃水淺盛新月,瑪瑙天空映拒霜。

誰道秋容麗如許,閉門也有小篇章。

清朝初年,活躍在詩壇上的主要都是由明朝過來的詩人。隨著時間的推移,嚴格意義上的清代“國朝”詩人開始出現,並逐漸成為詩壇的主力。“清初六大家”就是他們中的代表人物。首先是並稱為“南施北宋”的施閏章和宋琬,其次是並稱為“南朱北王”的朱彝尊和王士禎,再次是並稱為“南查北趙”的查慎行和趙執信。此後,則有袁枚、趙翼、蔣士銓“乾隆三大家”。厲鶚崛起於“清初六大家”之後,“乾隆三大家”之前,在清詩史上有著獨特的地位。

當時,正是沈德潛“格調”說流行之際,厲鶚與他“同在浙江志館而詩派不合”。沈德潛,字確士,號歸愚,江蘇長洲(今蘇州)人。中年以前以授徒為生。早有詩名,而連赴舉場幾達20次,均不售。乾隆元年(1736)薦舉博學鴻詞,依舊罷歸。至乾隆三年(1738),始中舉人,次年成進士,時已67歲。此後,他以詩受知於乾隆皇帝,官運亨通。不到10年時間,從翰林院編修升到禮部侍郎。乾隆十四年(1749)辭官歸里之後,又加贈禮部尚書及太子太傅銜。他與乾隆帝的關係十分密切,有“殿上君臣,詩中僚友”之稱。他在當時的詩壇上影響很大,“海內之士尊若山斗,奉為圭臬”。

沈德潛論詩,尊盛唐,主格調,一歸於溫柔敦厚,復古傾向極明。他認為:“詩之為道,可以理性情,善倫物,感鬼神,設教邦國,應對諸侯。”據此,在內容上,他強調應言之有物,恪守封建倫常,以詩為維護封建統治服務。在方法上,則講求格調,遵循溫柔敦厚的詩教,主張“蘊藉”,不贊成“發露”。他說:“唐詩蘊藉,宋詩發露,蘊藉則韻流言出,發露則意盡言中。”由於過分強調溫柔敦厚,因而承其風者獨取格調說,以致“摩取聲調,講求格律,而真意漸離”。

沈德潛倡導“格調”說,不僅違背了其兩代老師王士禎和葉燮的論詩精神,而且作為一個詩學界的流派,代表著詩壇上頑固的保守勢力,給清代詩歌的發展帶來了消極影響。

厲鶚認為:“詩不可以無體,而不當有派。詩之有體,成於時代,闕乎性情,真氣之所存,非可以剽擬似、可以陶冶得也。是故去卑而就高,避縟而趨潔,遠流俗而向雅正,少陵所云‘多師為師’,荊公所謂‘博觀約取’,皆於體是辨。眾制既明,爐鞴自我,吸攬前修,獨造意匠,又輔以積卷之富,而清能靈解,即具其中。蓋合群作者之體而自有其體,然後詩之體可得而言也。”

他對人們沿襲明七子和本朝幾個“巨公”之遺緒頗為不滿,明確指出:“本朝詩教極盛,英傑挺生,綴學之徒,名心未忘,或祖北地、濟南之餘論,以錮其神明,或襲一二鉅公之遺貌,而未開生面。篇什雖繁,供人研玩者正自有限。”這段話很可能就是針對沈德潛而發的。在《樊榭山房續集》,《自序》中,他又寫道:“自念齒髮已衰,日力可惜,不忍割棄,輒恕而存之。幸生盛際,懶迂多疾,無所託以自見,惟此區區有韻之語,曾繆役心脾。世有不以格調派別繩我者,或位置仆於詩人之末,不識為仆之桓譚者誰乎?”這裡的“格調”二字,明顯地表現出他對沈德潛及其格調派的反感。

厲鶚與沈德潛的詩學衝突,無關乎個人恩怨,就其實質而言,主要分歧有兩個方面,一是宗唐與宗宋之爭,二是在朝與在野的對立。

厲鶚始終是一個窮愁枯瘦的在野詩人,但其作品受到許多人的讚許,產生了廣泛的影響。杭世駿在《詞科掌錄》中寫道:“厲太鴻為詩精深華妙,截斷眾流,鄉前輩湯少宰西厓最所激賞。自新城、長水盛行時,海內操奇觚者,莫不乞靈於兩家。太鴻獨矯之以孤澹,用意既超,征材尤博,吾鄉稱詩於宋、元之後,未之過也。……是科徵士中,吾石友三人,皆據天下之最。太鴻之詩,稚威之古文,紹衣之考證,穿穴求之,近代罕有倫比。”全祖望指出:“余自束髮出交天下之士,凡所謂工於語言者,蓋未嘗不識之,而有韻之文,莫如樊榭。”這絕非好友間的過譽之詞,而是客觀事實。正如《四庫全書總目》所言:“其詩則吐屬嫻雅,有修潔自喜之致,絕不染南宋江湖末派。雖才力富健尚未能與朱彝尊等抗行,而恬吟密詠,綽有餘思,視國初西冷十子,則翛然遠矣。”沈德潛也評價道:“樊榭徵士學問淹洽,尤熟精兩宋典實,人無敢難者。而詩品清高。”

無庸諱言,厲鶚的詩也有明顯的缺點和不足。首先,他雖然出身貧苦,但大半生過的是“食客”式的生活,入世不深,結交有限,詩的內容不夠豐富。詩集中很少有反映社會問題、民生疾苦的作品,主要是模山范水,吟風弄月,這多少帶有一種脫離社會現實的傾向。其次,他雖然最長於山水詩,但平生遊蹤不廣,主要局限於江、浙,無名山大川之助,詩的格局狹小,力量薄弱,雕煉有餘,雄渾不足。其三,他喜歡用生僻的典故和替代字,矜奇炫博,流於晦澀,大大影響了詩的藝術效果。袁枚就曾批評道:“吾鄉詩有浙派,好用替代字,蓋始於宋人,而成於厲樊榭。……樊榭在揚州馬秋玉家,所見說部書多,好用僻典及零碎故事。”不過,袁枚又指出:“先生之詩,佳處全不在是。”表明瑕不掩瑜,厲鶚的詩自有其獨特的價值。