嬰兒手足搐搦症

嬰兒手足搐搦症

徠嬰兒手足搐搦症又稱維生素D缺乏性手足搐搦症,是由於維生素D缺乏所致血鈣、遊離鈣降低引起的神經肌肉興奮性增強的一種疾病,因多見於嬰兒又名嬰兒低鈣血症。嬰兒手足搐搦症在我國北方冬春季常見,尤其是少見日光的嬰兒容易發病,多發生於2歲以下嬰幼兒,特別是6個月以內的嬰兒,近年來因廣泛使用維生素D預防,發病已逐年減少。嬰兒手足搐搦症主要表現是手足抽搐、喉痙攣和驚厥,部分患兒有不同程度的維生素D缺乏症活動期表現。嬰兒手足搐搦症需要立即急救,控制驚厥,同時補鈣及維生素D。嬰兒手足搐搦症最危險的合併症是喉痙攣,處理不及時患兒可因吸氣性呼吸困難而死亡。嬰兒手足搐搦症預后良好。經及時治療病死率極低。

● 小兒內科或兒科、急診科

● 體內維生素D缺乏是本病發生的主要原因。

● 冬春季發病率最高,因為入冬后嬰兒接受日照少,內源性維生素D缺乏達到頂點;春季接觸日光增加,體內維生素D驟增,血磷上升,大量鈣沉積於骨骼,血鈣暫時下降而發病。

● 發病年齡多在6個月以下,因為6個月以內嬰兒生長發育最快,所需鈣較多,當飲食中供應不足及維生索D 缺乏時更易發病。

● 早產兒及人工餵養兒容易發病,前者因來自母體的維生素D貯存不足;後者因食用含磷過高的奶製品可導致高磷、低鈣血症。

● 慢性腹瀉等消化道疾病者容易發病,因體內對維生素D與鈣的吸收減少,以致血鈣降低。

● 小嬰兒主要表現全身驚厥、喉痙攣,較大嬰兒和幼兒多表現手足搐搦,另外有些患兒可有維生素D缺乏症的癥狀和體征。

● 驚厥是嬰兒時期最常見的癥狀,患兒突然無明顯原因出現驚厥,表現為四肢抽動、雙眼上翻、面肌顫動、意識不清、大小便失禁。驚厥反覆發作.每日發作1~20次不等,每次持續數秒至數分鐘。一般不伴發熱,伴感染時可同時有發熱表現。驚厥發作過後,患兒意識清醒。發作輕時意識清楚,僅見短暫的面肌抽動和雙眼球上翻。

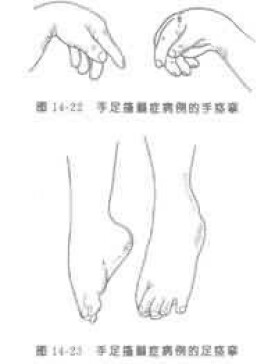

● 手足搐搦見於較大嬰幼兒。突發手足強直痙攣:雙手腕部彎曲、手指伸直、大拇指貼近掌心,踝關節伸直,足趾同時向下彎曲。

● 喉痙攣主要見於2歲前嬰幼兒。喉部肌肉及聲門突發痙攣,呼吸困難.可突然窒息、嚴重缺氧而致死亡。

● 其他癥狀常有睡眠不安、夜驚、多汗等維生素D缺乏症活動期癥狀。

● 不具備上述癥狀,而面神經征、腓反射及陶瑟征陽性時,可稱為隱性手足搐搦症。

● 診斷嬰兒手足搐搦症主要依靠實驗室檢查。

● 實驗室檢查:血清鈣低於(1.75~1.88)mmol/L即(7.0~7.5)mg/dL或離子鈣低於1.0mmol/L(4mg/dL)則可確診。

● 嬰兒出現無熱驚厥,發作后神志清楚,無神經系統陽性體征者,或較大幼兒及兒童出現手足搐搦。

● 有維生素D缺乏史,或有維生素D缺乏症癥狀及體征。

● 血清鈣低於1.75~1.88mmol/L即7.0~7.5mg/dL或離子鈣低於1.0mmol/L(4mg/dL)則可確診。

● 靜脈注射鈣劑有效,可作為診斷性試驗治療。

● 本病需要與嬰兒痙攣症、低鎂血症、低血糖症、原發性甲狀旁腺功能減退症、腦炎、腦膜炎、腦膿腫及急性喉炎等疾病相鑒別。

● 醫生根據患者的臨床癥狀及實驗室檢查進行診斷。

● 患兒確診后給予以下方法積極治療。

● 驚厥期應立即吸氧。

● 迅速控制驚厥或喉痙攣。可用地西泮,肌內注射或靜脈注射;或立即肌內注射或靜脈注射苯巴比妥鈉;或10%水合氯醛保留灌腸。對喉痙攣者須立即將舌頭拉出口外,口對口人工呼吸或加壓給氧,必要時氣管插管。

● 應儘快補鈣。可用10%葡萄糖酸鈣5~10mL加10%葡萄糖溶液10~20mL靜脈點滴,或緩慢靜脈注射(10min以上),同時進行心電監護。因可致暫時性血鈣太高而引起心傳導阻滯,所以注射或點滴時速度不能過快。不可皮下或肌肉注射,以免引起局部肌肉壞死。

● 驚厥控制后同時給予維生素D治療。

● 患兒突發喉痙攣可致呼吸困難,有時可突然發生窒息、嚴重缺氧甚至死亡。

● 預后良好。經及時治療病死率極低。

● 加強小兒及母孕期戶外活動,多接受日光照射。

● 合理餵養,母乳中鈣磷比例適宜,利於鈣的吸收;鼓勵母乳餵養,並按時添加輔食。

● 預防和早期治療常見病,如嬰幼兒腹瀉等,減少維生素D的丟失,促進其吸收。

● 母孕期應補充維生素D,新生兒期1~2周後補充維生素D;對早產兒、雙胎及消化道疾病患兒,可增加維生素D預防量,切忌過量。