南沙河鎮

隸屬山東省滕州市

南沙河鎮隸屬山東省滕州市,位於山東省南部,滕州市區以南,總面積46.2平方公里,總人口48265人(2017),轄38個行政村,鎮人民政府駐南街村。

南沙河鎮屬暖溫帶季風型大陸性氣候,總體地勢東北高、西南低,東部為丘陵,最高峰薄山海拔186.8米,中西部為沖積平原。有郭河、小蘇河2條主要河流。礦產資源以石灰岩和粘土為主。

南沙河鎮境內主要種植小麥、玉米、地瓜、花生、棉花等作物,食用菌為特產。南沙河鎮被列入滕州市經濟開發區B區,形成了機械製造、食品醫藥、電子信息、新能源、建安開發五大支柱產業。京滬鐵路縱貫南北,京台高速公路、棗木高速公路、益康大道、篤西路縱橫相連。2013年,南沙河鎮實現地區生產總值25.3303億元,財政收入8955萬元。

夏商時期,今南沙河境域屬蕃國。

周代至秦代,屬小邾國(郳國)。

西漢至北周時期,屬蕃縣。

隋開皇十六年(596年),蕃縣改為滕縣,今南沙河境域屬之。

明代,南沙河境域為滕縣禮教鄉倉溝社。

清康熙十一年(1672年),滕縣縣令按八卦統七十二保定保甲,南沙河境域屬離統二十二保之內。嘉慶十八年(1813年),屬滕縣孝一社、孝二社。光緒年間改為孝一區(王開鄉)、孝二區(古石鄉)。

民國二十年(1931年),南沙河境域分屬城關區和官橋區。

民國三十七年(1938年)11月,滕縣日偽政權將全縣劃分為9個區、81個鄉鎮。南沙河境內有南沙河鄉、倉溝鄉、馮庄鄉,其中南沙河鄉、倉溝鄉屬一區(城關),馮庄鄉屬七區(官橋)。

民國三十二年(1943年)6月,屬滕縣一區(倉溝)。

民國三十六年(1947年)10月,滕縣一區(倉溝)劃歸臨城縣一區。

民國三十七年(1948年)10月,屬滕縣十一區,區機關駐倉溝。

1950年,滕縣十一區改為南沙河區,區機關駐王開。

1953年9月,複名十一區。

1955年9月,十一區改稱王開區。

1957年3月,滕縣調整行政區劃,境內設沙河區。

1958年3月,撤銷區級建制,境內設南沙河鄉、王開鄉;8月,南沙河鄉、王開鄉納入五星人民公社。

1959年8月,五星人民公社拆分為城關、金庄、南沙河3個人民公社,境內設南沙河人民公社。

1966年1月,南沙河人民公社改為南沙河區。

1968年,複名南沙河人民公社。

1984年3月,撤銷南沙河人民公社,設南沙河鄉;11月,撤銷南沙河鄉,設立南沙河鎮。

1988年3月,滕縣升滕州市,為滕州市南沙河鎮。

南沙河鎮位於山東省南部,滕州市區以南,北與善南街道接壤,南與官橋鎮交界,西與鮑溝鎮毗鄰,東依羅漢山脈與木石鎮相望。鎮域地跨東經117°09′52″—117°15′14″,北緯34°58′20″—35°03′24″,南北長6.4公里,東西寬7.2公里, 總面積46.2平方公里。 鎮人民政府駐南街村,距滕州市區中心約8.3千米。

南沙河鎮總體地勢東北高、西南低。東部主要是丘陵,羅漢山脈連綿南北,境內有大小山頭10座,其中9座在南沙河鎮與木石鎮的交界線上,只有皇城山全部位於境內,最高峰薄山海拔186.8米。山體石灰岩裸露,耕層瘠薄。中部和西部是平坦廣闊的沖積平原。

南沙河鎮屬暖溫帶季風型大陸性氣候,大陸度66.4%。春季回暖快,光照長,氣候較乾旱;夏季高溫、多雨;秋季天高氣爽,多風易旱;冬季寒冷乾燥。年平均氣溫13.6℃,1月平均氣溫-1.8℃,極端最低氣溫-21.8℃(1957年1月8日);7月平均氣溫26.9℃,極端最高氣溫40.8℃(1968年6月10日)。霜期一般在10月下旬至次年4月中旬,年平均無霜期197天。年平均降水量773.1毫米,年平均降水日數81.8天,平均降雪日數7天,降水集中於6至9月;最大年降水量1245毫米(1957年),最小303毫米(2002年)。年平均氣壓1007.1百帕。年平均日照時數2383小時,年平均太陽輻射總量118千卡/平方厘米。年平均風速2.8米/秒,主導風向為東南風,頻率為12%。

地表水

南沙河鎮境內有郭河、小蘇河2條主要河流,均為季節性坡水河流。郭河(舊名漷河)源於山亭區水泉鎮長城村東北一帶,自東沙河鎮向西南流經南沙河鎮北緣,為南沙河鎮與龍泉街道、善南街道的分界線,境內長9850米;郭河在房村分流,一支繞后辛章向西,一支繞后辛章向南。小蘇河發源於鎮域東部羅漢山脈孤山頂部,流經朱庄、倉溝、馮庄3個辦事處,主流在境內長約6120米,從馮庄村東進入官橋鎮,流入南四湖。

境內有小二型水庫1座,為北古石水庫,位於北古石村東北,是將小蘇河截流而成,壩長100米,壩高5.8米,控制流域面積1.9平方公里,可自流灌溉土地35公頃。塘壩有古石二塘壩、河匯一塘壩、河匯二塘壩、河匯三塘壩、朱庄塘壩、南王塘壩、於泉塘壩和北王塘壩。

地下水

南沙河鎮境內的地下水按含水層可分為三大片。西部南沙河辦事處為滕西平原孔隙區,屬鬆散岩類孔隙水,水深8—25米,正常年景水層離地面5米,水質屬於碳酸鹽型,符合飲用水標準。中東部地區倉溝、馮庄辦事處地下水深1—5米,受地質粘土影響,水位陡漲陡落。東部古石、上營辦事處屬地下嶧山大斷層,地下水深7.5—260米,地下水礦物質多,水質好;汛期有的井水(如北王村)自動冒出,有時長達一月。

南沙河鎮境內土壤分為潮土、褐土、砂礓黑土三大類。潮土主要為河潮土,面積1579.27公頃,占土地總面積的33.76%,主要分佈在北街、南街、前辛章、后辛章、魏村、上徐、前房、後房、中倉、前倉村西郭河流域。褐土面積245.93公頃,占土地總面積的5.26%,主要分佈在前倉、中倉、后倉、南崗村一帶。砂礓黑土面積2852.80公頃,占土地總面積的60.98%,主要分佈在棗滕公路以東、下徐村東、馮庄東南等地。

南沙河鎮是典型的老旱區, 水資源缺乏。境內地表水資源主要依靠人工儲水,有水庫1座(北古石水庫),總庫容14.55萬立方米,興利庫容6.2萬立方米;有塘壩9座,總容量28.7萬立方米,其中古石二塘壩容量2萬立方米,河匯一、二、三塘壩容量13萬立方米,朱庄塘壩容量2萬立方米,南王塘壩容量7萬立方米,於泉塘壩容量3萬立方米,北王鋪塘壩容量1.7萬立方米;京台高速公路沿線有蓄水坑12個,總容量141.67萬立方米。

南沙河鎮地形複雜,地下水貧富分明。分佈於鎮域西部南沙河辦事處的滕西平原孔隙區地下水源較為豐富;中東部地區倉溝、馮庄辦事處由於受東部嶧山斷層影響,地下水源奇缺;東部古石、上營辦事處地下水源屬豐水區貧困帶。

南沙河鎮粘土資源豐富,大部分為金黃色砂質粘土,倉溝東部0.25米耕作層以下為黑色水稻土,東魏村、北王村、南古石村的山坡上紅粘土蓄量21.9萬噸。

河沙分佈在郭河南支及沿岸一帶,河床寬50至70米,長2.75公里,沙層平均厚度0.65米。河沙含長石晶體,凝固力強,為優質河沙。截至21世紀初,大部分河段沙資源已祜竭。

鎮域東部的羅漢山脈石灰岩儲量豐富,石質堅柔,主要分佈在上營、古石村一帶,估算儲量3.12億立方米。從北古石村至南古石一村為山石資源可採區,從北王鋪到東魏村為限採區。

植物資源

| 糧食作物 | 小麥、玉米、地瓜、高粱、穀子、綠豆、黃豆、紅小豆、花生、豌豆、扁豆、黑豆、芝麻、蕎麥、蠶豆、大麥等 |

| 經濟作物 | 棉花、黃煙、大青、蓖麻子、紅麻、西瓜、甜瓜、面瓜、香瓜、脆瓜、甜菜等 |

| 蔬菜作物 | 白菜、蘿蔔、西紅柿、辣椒、豆角、芸豆、茄子、韭菜、芹菜、菠菜、馬鈴薯、山藥、胡蘿蔔、菜花、甘藍、苔菜、冬瓜、南瓜、黃瓜、大蔥、芫荽、香椿芽、臘菜、大蒜、黃姜、大頭菜、油菜等 |

| 花卉觀賞植物 | 月季、菊花、梅花、梔子、玫瑰、海棠、仙人掌、仙人球、仙人柱、牡丹、一串紅、荷花、夜來香、鐵樹、吊蘭、美人蕉、君子蘭、萬年青、薔薇、冬青、雞冠花、三葉草等100多種 |

| 林木 | 榆樹、柳樹、楊樹、椿樹、梧桐樹、家槐、刺槐、松樹、柏樹、杉樹、女貞、廣玉蘭、銀杏、紅葉李、蘋果樹、葡萄樹、桃樹、杏樹、石榴樹、棗樹、山楂樹、核桃樹、梨樹、櫻桃樹、栗子樹等 |

| 藥用植物 | 半夏、蘆葦根、艾葉、車前子、酸棗、菊花、桑葉、枸杞、丹參、黨參、氣蘿蔔、節骨草、玄胡、澤蒜、茵陳、貓棵、冬瓜皮(仁)、綠豆、紅小豆等100多種 |

動物資源

| 哺乳動物 | 牛、馬、驢、騾、豬、羊、狗、貓、兔、貂、荷蘭鼠、黃鼠狼、狐狸、獾、刺蝟等 |

| 鳥類 | 雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉、山雞、烏鴉、喜鵲、麻雀、燕子、布穀鳥、斑鳩、貓頭鷹、啄木鳥、黃雀、麻古油、唧唧奎、水眼、百靈等 |

| 昆蟲 | 蝗蟲、蠶、蚜蟲、蟋蟀、螻蛄、蜘蛛、蠅子、蚊子、瓢蟲、螞蟻、蜻蜓、蠐螬、蝸牛、蚯蚓、蝙蝠、青蛙、蒙蟲、毛蟲等 |

| 魚類 | 鯉魚、烏魚、大頭魚、鰱魚、草魚、泥鰍、羅非魚、鯿魚、鱔魚等 |

| 藥用動物 | 地龍、土元、蠍子、蜈蚣、壁虎、蛇、蜜蜂、蟬、地鱉、蝸牛、蟾蜍等 |

民國七年(1918年),孝一區(王開鄉)轄26個村,其中位於今南沙河境內的有房上(房村)、倉溝、王開、時苗浦、田家奮(田崗)5個村;孝二區(古石鄉)轄19個村,其中位於今南沙河境內的有南古石、西古石、北古石、楊家杭、河匯庄、於家泉、魏家莊、陡溝鋪、上營、朱家莊、劉家行、馮庄、王家莊、上徐家莊、彭家莊、下徐家莊16個村。

民國三十七年(1948年)10月,滕縣十一區轄王開、十里鋪、王莊、倉溝、南沙河、河匯、崔庄、馮庄、南古石、鄭庄、時店、寺院12個鄉。

1966年1月,南沙河區所轄王開管區、倉溝管區、南沙河管區、北古石管區、馮庄管區均改為小公社。

1968年12月,南沙河人民公社轄46個生產大隊。

1984年,46個生產大隊改建為46個行政村。

1987年,南沙河鎮劃分為6個辦事處,轄47個行政村、49個自然村,共有182個村民小組。其中,南沙河辦事處轄南街(南沙河南街)、北街(北街、辛庄)、上徐、崔庄、南高庄、魏村、前辛章、后辛章8個行政村;王開辦事處轄王開一、王開二、王開三、小王開(小王開、孫庄)、十里鋪一(官路口、十里鋪)、十里鋪二(十里鋪)、劉屯、張場、七里堡(前七里堡、后七里堡、田崗)、北池、時苗鋪(南池)11個行政村;倉溝辦事處轄后倉溝、中倉溝、前倉溝、后小庄、前房村、後房村、南崗(南崗、東南崗)7個行政村;朱庄辦事處轄朱庄、陡鋪、上營、東魏庄、於泉、北古石、南王鋪、北王鋪(北王鋪、關路口)8個行政村;古石辦事處轄古石一(南古石、家道)、古石二(南古石)、古石三(南古石)、古石四(南古石)、楊杭、西古石、河匯、新營8個行政村;馮庄辦事處轄馮庄東(劉杭、馮庄)、馮庄中(馮庄)、馮庄西(馮庄)、彭王樓(彭庄、王樓)、下徐5個行政村。(括弧內為自然村)

1996年春,從王開辦事處分離出七里堡、小王開、十里鋪一、十里鋪二、劉屯、張場6個行政村(9個自然村)增設十里鋪辦事處。至此南沙河鎮有7個辦事處。

2001年6月,滕州市區劃調整,王開一、王開二、王開三、小王開、十里鋪一、十里鋪二、張場、劉屯、七里堡9個村劃歸善南街道。

2002年5月,撤銷王開辦事處,成立房村辦事處,將原屬王開辦事處的北池、南池兩個村及倉溝辦事處的前房、後房兩個村劃歸房村辦事處,其他行政村不變。至此,南沙河鎮轄6個辦事處,38個行政村。

2006年,朱庄辦事處更名為上營辦事處。

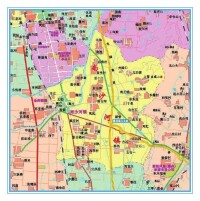

南沙河鎮地圖

| 時苗鋪村 | 北池村 | 上徐村 | 崔庄村 | 南街村 |

| 北街村 | 高庄村 | 魏村 | 前辛章村 | 后辛章村 |

| 南崗村 | 前倉溝村 | 中倉溝村 | 后倉溝村 | 后小庄村 |

| 前房村 | 後房村 | 北古石村 | 於泉村 | 南王村 |

| 東朱庄村 | 東魏庄村 | 陡鋪村 | 上營村 | 北王鋪村 |

| 楊杭村 | 古石一村 | 古石二村 | 古石三村 | 古石四村 |

| 河匯村 | 西古石村 | 新營村 | 下徐村 | 彭王樓村 |

| 馮東村 | 馮中村 | 馮西村 |

| 南沙河鎮主要年份人口數據 | ||

|---|---|---|

| 年份 | 總戶數(戶) | 總人口(人) |

| 1959年 | 7643 | 32336 |

| 1982年 | 11587 | 49372 |

| 1990年 | 13076 | 55910 |

| 2000年 | 14121 | 52989 |

| 2010年 | 12185 | 44289 |

2013年,南沙河鎮總戶數12537戶,總人口49858人,其中鄉村勞動力27428人,城鎮人口2239人;男性人口25931人,女性人口23927人。按年齡分,18歲以下8935人,18—35歲14445人,35—60歲17805人,60歲以上8673人。2013年出生628人,出生人口性別比116.55:100;死亡人口281人;遷入113人,遷出156人。

截至2017年人口為48265人。

南沙河鎮為漢族人口聚居區,少數民族人口很少,多為改革開放后因婚姻、工作關係遷入。截至2006年10月,南沙河鎮共有5個少數民族,共40人。其中回族31人,多分佈於倉溝村;此外還有土族4人,哈尼族3人,彝族2人。

2013年,南沙河鎮實現地區生產總值25.3303億元; 財政一般預算收入8955萬元,比2012年增長4.90%;一般預算支出1.0363億元,比2012年增加2.60%;完成固定資產投資14.4708億元;招商引資到位資金14.881億元;實際利用外資115萬美元;農民人均純收入12755元,比2012年增長15.87%。

2013年,南沙河鎮實現第一產業增加值1.39億元。

農業

20世紀50年代,境內主要種植小麥、高粱、地瓜、大豆、黃煙等作物,引進玉米。70年代,小麥、玉米種植面積擴大,高粱、黃煙大幅減少。80年代后推廣蔬菜大棚,出現了蔬菜專業村。1996年起,南池村開始種植香菇,后逐漸發展成為千畝香菇基地。到21世紀初,境內種植的糧食作物以小麥、玉米、地瓜、大豆為主,油料作物以花生為主,經濟作物以棉花為主,食用菌以香菇為主;建成了以南池、後房村為中心的千畝農業科技示範園。2006年實現食用菌產供銷一體化。 2010年,南沙河鎮食用菌總產量2.2萬噸,種植戶人均純收入3萬餘元。2011年,全鎮有2家食用菌專業合作社,種植基地1500畝,入社會員1200餘人,實現食用菌規模化、產業化發展。 2014年,南沙河鎮工廠化立體種植食用菌示範園投入使用。

| 2013年南沙河鎮主要作物播種與收穫情況 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 作物類別 | 播種面積(畝) | 單產(公斤/畝) | 總產量(公斤) | |

| 糧食作物 | 冬小麥 | 27197 | 423.6 | 11520604 |

| 玉米 | 32053 | 532.9 | 17080239 | |

| 薯類 | 52 | 599 | 31149 | |

| 合計 | 59302 | 482.8 | 28631992 | |

| 油料作物 | 花生 | 134 | 338.6 | 45374 |

| 蔬菜(含菜用瓜) | 8036 | 3574.2 | 28722466 | |

2013年,南沙河鎮有家庭農場7個; 農作物總播種面積67589畝;農業總產值2.7191億元,比2012年增長9.70%。

林果業

林果業

民國初年,南沙河境內有林地約28.7公頃,東部山區均為荒山禿嶺。20世紀50年代起實施植樹造林、封山育林,對荒山、荒灘和路旁進行綠化,集體栽植果樹。1973年成立林果站。1982年起開展路、溝、渠農田林網化建設。1984年後實施荒山、荒灘承包。80年代發展山楂樹、蘋果樹和桃樹種植。1991年大規模實施農田林網和山區綠化建設工作。1996年啟動淮防林工程。2000年後,果樹栽植逐漸多樣化。 2012年,南沙河鎮提出“城鎮園林化、山區林果化、道路林蔭化、水系林帶化”目標。 2014年規劃“一園、兩線、三山”綠化格局(“一園”即南池村1000畝生態農業示範園,含特色果品區、彩葉苗木區、林果栽培區、百果採摘園、市民菜園等近20個特色園區;“兩線”即濟棗路、京台高速2條道路的綠化帶提升工程;“三山”即營皇城山、北王虎山、古石四篤山3處山體綠化)。 2015年,南沙河鎮在北池村、南池村建設生態林場、休閑農場和特色果園;全鎮荒山綠化面積達到4000畝。

畜牧業

畜牧業

工業企業

新中國成立前,南沙河境內有南沙河、馮庄、古石3個集市;有私營商戶86家,從業人數238人。1952年,滕縣供銷社第十一區南沙河供銷點成立。1964年個體私營商業被取締,供銷社、代銷店成為南沙河公社商業經濟的主體。1979年後私營商業和集市得到恢復和發展。1982年增設后倉溝、陡鋪2個集市。2000年增設前辛章集市。截至2006年,南沙河鎮境內有古會2個,其中馮庄會在農曆正月十二、正月十五、三月十一、十月十一舉行,上營會在農曆三月初六舉行;有集市6個。

| 南沙河鎮集市概況(2006年) | ||

|---|---|---|

| 集市 | 逢集日期(農曆) | 月成交額 |

| 馮庄集 | 每旬二、五、七、十日 | 約18萬元 |

| 后倉溝集 | 每旬三、五、八、十日 | 約10萬元 |

| 陡鋪集 | 每旬一、四、六、九日 | 約10萬元 |

| 古石集 | 每旬三、六、九日 | 約6萬元 |

| 前辛章集 | 每旬二、七日 | 約6萬元 |

2013年,南沙河鎮有14家企業具有自營出口權,進出口總額4692萬美元,其中出口額4435萬美元,進口額257萬美元,出口總量位居滕州市鎮街首位。 實現第三產業增加值7.6537億元。

南沙河鎮境內有古遺址16處。馮庄村有一處漢代古遺址,西古石村村西50米有一處漢代古遺址,北街村北100米處有一處漢代古遺址,南崗村東南60米有西周、東周古遺址,南崗村南250米處有一處漢代古遺址,中倉溝村北有唐、宋古遺址,北王村東首有一處大汶口古遺址,陡鋪村西北50米有西周、東周古遺址,陡鋪村西南50米有漢、唐古遺址,北古石村西有西周、東周古遺址,東魏村東、西各有一處漢代古遺址,崔庄村西北處有一漢代古遺址,后辛章村北50米有一漢代古遺址,后小庄村西50米處有一東周時期古遺址,上徐村西北古遺址含西周、東周、漢三個朝代。

境內有古墓葬4處,即魯庄王陵和北街村、南崗村、后小庄村的漢代墓葬。

新中國成立前,下徐村、崔庄村有梆子劇團。“文革”以前,高蹺、舞獅、龍燈、竹馬、黑驢、旱船等民間遊藝隊伍村村都有,“文革”后未延續下來。20世紀六七十年代,南街村、七里堡村有說書藝人在周邊地區趕大集演出。高庄村高家和后小庄王家的扎紙技藝、上營村孔家的石雕技藝在周邊較有名氣。前辛章村有傳承三百多年的草編技藝,編製各種用具和工藝品,成立了草編工藝禮品公司,產品銷往國內外。

道路交通

京滬鐵路自辛庄西北郭河大橋入境,向西南至篤西路鐵路橋北出境,大體為南沙河鎮與鮑溝鎮的界線;在崔庄西南再次入境,至馮西村西南出境。境內長約3.22千米。北街村西設有南沙河站,建於1911年,為四等站,距北京站721公里,距上海站742公里。

1907年,基督教徒在後倉溝開辦孤兒院,開展幼兒教育;1912年在孤兒院中開設小學;1934年,倉溝教會小學設戴帽初中班1個。到1935年,境內有小學6所,學生600餘人。1938年滕縣淪陷后小學停辦。1940年起小學逐漸恢復。1949年冬,各村辦起“冬學”,組織農民學習文化。1952年起開辦掃盲班。1957年創辦民辦初中班。1958—1961年各村辦起託兒所。1960年,滕縣第十二中學在北街村成立。1976年成立南沙河公社農民文化技術學校。1977年後,多個村陸續開辦幼兒園。1978年有小學36所,此後逐漸調整減少。1982年基本普及小學教育。1985年,魏村聯中遷址更名為南沙河中學。1989年,農民文化技術學校改為成人教育中心校。1991年成立王開中學。1997年,滕縣十二中更名為南沙河鎮中心中學。截至2006年,南沙河鎮有幼兒園13所,在園兒童688人;有小學13所,在校學生3217人;有中學2所,在校學生1440人;有成教學校1所。 在2015年在群眾滿意度調查中,南沙河鎮中小學教育位列滕州市21個鎮街第二名。

科技事業

南沙河鎮綜合文化中心

南沙河鎮衛生院

鎮村面貌

皇城山風景區

魯庄王陵

經過開發,上營村成為包含皇城山文化、山區林果開發、山區生態養殖、民俗文化的農家樂旅遊基地,遊人可以在此賞風景,品野味,觀王陵。

朱陽鑄(1448—1523),第四代魯王,惠王嫡長子。成化十二年(1476)襲封,在位四十七年,於嘉靖二年(1523年)病逝,享年七十七歲,謚庄王,葬於滕縣湖山(今南沙河鎮上營村皇城山)。著《尊德堂稿》等。

楊斯德

王希玲(1944— ),女,祖籍南沙河北街村,出生於上海,豫劇常派弟子,中國國家一級演員,國家有突出貢獻專家,曾任鄭州市政協副主席、鄭州市藝術創作研究院院長,是文化部命名的尖子演員,全國三八紅旗手,全國文化系統先進工作者,河南省勞動模範,享受國務院特殊津貼的專家。代表作有《風流才子》、《巧配鴛鴦》、《胭脂》、《情斷狀元樓》、《春秋出個姜小白》等。