炒豆衚衕

炒豆衚衕

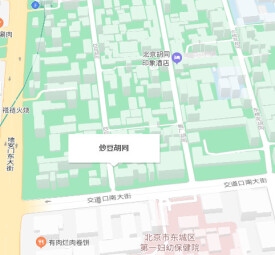

徠炒豆衚衕位於北京市東城區交道口地區,炒豆衚衕曾用名炒豆兒衚衕,交道口南九條。炒豆衚衕西起南鑼鼓巷,炒豆衚衕東至交道口南大街。炒豆衚衕全長463米。炒豆衚衕中保存完好的四合院是77號僧忠親王府。

炒豆衚衕屬東城區交道口地區,是交道口南大街路西從南往北數的第一條衚衕。衚衕自東向西溝通交道口南大街和南鑼鼓巷,長400多米。明代屬昭回坊,始稱“炒豆衚衕”,清代屬鑲黃旗駐地,名稱沿用。1965年整頓地名時稱“交道口南九條”,“文化大革命”中改稱“大躍進路頭條”,1979年復稱“炒豆衚衕”。

炒豆衚衕73、75、77號在衚衕西段北側,坐北朝南,南北貫通炒豆衚衕與板廠衚衕,原為僧格林沁王府,1986年被公布為東城區文物保護單位,2003年被公布為北京市文物保護單位。

炒豆衚衕73、75、77號後院均被隔成獨立院落,門朝北開,門牌分別為板廠衚衕30、32、34號。以上院落共有房屋200多間。

僧格林沁承襲科爾沁郡王,因軍功加封親王、食雙俸。因此,僧王府最初只是一般的郡王府,其規模和規制遠不能與後來幾乎佔了整條衚衕的“世襲罔替”的親王府相比,後來的僧王府是累年擴建改建而成的。

清道光六年(1826年),僧格林沁出銀6690兩認買了前任杭州織造福德入官的房屋117間。認買后,進行改建,與西部的原府連在一起,構成由東、中、西三所四進院組成的王府。其中東所除正院四進外,還有東院四進。東所的大門被改建成五脊六獸三開間的府門,以符合親王府制;王府的正殿仍在中所正院。

進南鑼鼓巷南口東面的第一條衚衕,是炒豆衚衕。炒豆衚衕西口不遠77號門旁,標有東城區重點文物保護單位的牌子,上寫“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人,1825年襲封科爾沁郡王,1855年晉封親王。他能征善戰,但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰,大敗英法聯軍。1863年後又受命剿捻,在山東、河南、安徽鎮壓捻軍。1865年5月,率部在山東曹州與捻軍激戰中陣亡。死後,其子伯彥諾謨詁承襲親王爵,因而這一帶的老住戶,還稱這所府址為“伯王府”,伯王曾任御前大臣,做過光緒的“諳達”(老師),教光緒騎射。

僧格林沁的曾孫阿穆爾靈圭曾任清廷鑾儀衛大臣,清廷退位后又曾任民國的國會議員,家道日趨衰落。阿穆爾靈圭死後,因欠族中贍養費而被控告,法院受理公開拍賣“僧王府”。該府西部成為溫泉中學,中部賣給了朱姓人家,東部除留一部分為阿穆爾靈圭之子和琳自住,其餘賣給了西北軍。一座顯赫的王府未及百年便被分割得七零八落。1954年,煤炭部買下原“僧王府”的大部分院落作為宿舍。

衚衕南側有一座大照壁正對府門,府門兩旁有上馬石,上馬石旁有一對雕石矗燈;府門裡兩廂置兵器架,后器架上插著兩排“阿虎槍”①,面闊五間的腰廳和垂花門、后罩房等均有抄手廊相連,院內有假山、水池和爬山廊、游廊、花廳、亭、台等建築。正殿台階五層,舉架高大,有脊獸;每間面闊一丈有餘,進深超過兩丈;殿內用“金磚”②墁地,牆上掛著一幅僧格林沁頭戴秋帽、身穿“巴圖魯”③鹿皮坎肩的油畫像。

徠原僧王府規模很大,前門在炒豆衚衕,後門在板廠衚衕,縱跨兩個衚衕。王府分中、東、西三路,各有四進。其中東路除正院外,還有東院四進,組成一個很大的建築群。民國后,府第被親王的後代逐漸拍賣,被分成了許多院落。現在的炒豆衚衕71號至77號(單號),板廠衚衕30號至34號(雙號),都是原王府的範圍。

炒豆衚衕西口是僧格林沁家的祠堂,炒豆衚衕西口也是一組很大的建築。祠堂和王府建在一條炒豆衚衕,在清朝是不多見的。現在這裡被改建為“侶松園賓館”。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館,在北京也是不多見的。

《燕都叢考》載:“博多勒噶台親王府,在安定門內炒豆衚衕。科爾沁郡王索特那木多布齊尚仁宗三女莊敬公主,追封親王街,其子博多勒噶台親王僧格林沁,咸豐時以剿賊功,食雙親王俸,謚曰忠,配享太廟。今王伯彥訥謨祜嗣府為忠王所建,非公主賜第也。”據此可知,此府之所以稱“僧王府”,是因為第一代府主是僧格林沁。僧格林沁死後,其長子伯彥訥謨祜襲爵,此府遂稱“伯王府”。伯彥訥謨祜死後,因其長子那爾蘇早死,故由其長孫阿穆爾靈圭襲爵,此府又稱“阿王府”。確切地講,此府應稱“博多勒噶台親王府”,因為“博多勒噶台親王”是世襲罔替的。