完全性大動脈轉位

完全性大動脈轉位

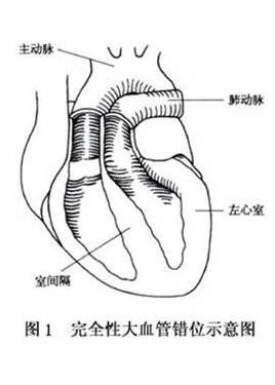

完全性大動脈轉位是一種常見的發紺性先天性心臟病。完全性大動脈轉位是指主動脈發自右心室,而肺動脈發自左心室,這樣,主動脈內接受的是體循環的靜脈血,而肺動脈接受的是肺靜脈的動脈血。這種循環與生命不相適應,必須合併有房間隔缺損、室間隔缺損或動脈導管未閉等交通互換血流,患兒才能在出生后存活。完全性大動脈轉位由胚胎髮育異常導致。患兒出生后即有發紺(皮膚、黏膜、指甲等青紫)、氣促、心力衰竭,且生長發育遲緩。嬰兒多數有杵狀指。完全性大動脈轉位主要採取手術根治。本病可危及患兒生命。完全性大動脈轉位病情兇險,手術死亡率5%~15%。手術成功的小兒可改善缺氧癥狀,正常生長發育。

● 小兒心外科

● 完全性大動脈轉位由胚胎髮育異常導致。

● 青紫出現早,半數生后即嚴重青紫,吸入純氧無變化,大多始於1個月內。隨著年齡增長及活動量增加,青紫逐漸加重。

● 生后3~4周嬰兒出現餵養困難、多汗、氣促、心率快、肝大和肺部細濕啰音等進行性充血性心力衰竭癥狀。常伴生長發育不良。

● 早期出現杵狀指(趾)。

● 確診完全性大動脈轉位需要做的檢查有X線檢查、心電圖、超聲心動圖、心導管檢查、心血管造影等。

● 由於主、肺動脈干常呈前後位排列,因此正位片見大動脈陰影狹小,肺動脈略凹陷,心蒂小而心影呈“蛋形”。

● 心影進行性增大。

● 大多數患者肺紋理增多,若合併肺動脈狹窄者肺紋理減少。

● 新生兒期可無特殊改變。

● 嬰兒期示電軸右偏,右心室肥大,有時尚有右心房肥大。肺血流量明顯增加時則可出現電軸正常或左偏,左右心室肥大等。合併房室通道型室間隔缺損時電軸左偏,雙室肥大。

● 是診斷完全性大動脈轉位的常用方法。若二維超聲顯示房室連接正常,心室大動脈連接不一致,則可建立診斷。主動脈常位於右前,發自右心室,肺動脈位於左後,發自左心室。彩色及多普勒超聲檢查有助於心內分流方向、大小的判定及合併畸形的檢出。

● 導管可從右心室直接插入主動脈,右心室壓力與主動脈相等;也有可能通過卵圓孔或房間隔缺損到左心腔再入肺動脈,肺動脈血氧飽和度高於主動脈。

● 選擇性右心室造影時可見主動脈發自右心室,左心室造影可見肺動脈發自左心室,選擇性升主動脈造影可顯示大動脈的位置關係,判斷是否合併冠狀動脈畸形。

● 醫生診斷完全性大動脈轉位主要依據臨床表現和相關輔助檢查。

● 患兒出生后即有青紫、氣促、心力衰竭,且生長發育遲緩。嬰兒多數有杵狀指。

● 超聲心動圖檢查能很好地顯示心房、心室及大動脈的連接關係和併發畸形,可建立診斷。

● 心導管檢查和心血管造影可顯示大動脈的位置關係而明確診斷。

● 完全性大動脈轉位需與矯正型大動脈錯位等相鑒別。

● 矯正型大動脈錯位是一種較為少見的先天性心臟病。矯正型大動脈錯位是指心室大動脈連接不一致,可與房室連接的不一致並存,但腔靜脈血最終仍流入肺動脈,肺靜脈血最終流入主動脈,血流動力學同正常人相同。

● 如果出現嬰兒出生后出現發紺、氣促等癥狀,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。

● 醫生主要根據超聲、心導管檢查和心血管造影等影像學檢查鑒別。

● 完全性大動脈轉位主要採取手術根治。

● 球囊房隔成形術:缺氧嚴重而又不能進行根治手術時可行球囊房間隔造漏口或房缺擴大術,使血液在心房水平大量混合,提高動脈血氧飽和度,使患兒存活至適合根治手術。

● 肺動脈環縮術:完全性大動脈轉位伴大型室間隔缺損者,可在6個月內做肺動脈環縮術,預防充血性心力衰竭及肺動脈高壓引起的肺血管病變。

● 生理糾治術(Senning或Mustard手術):可在生后1~12個月內進行,即用自體心包及心房壁在心房內建成板障,將體循環的靜脈血導向二尖瓣口而入左心室,並將肺靜脈的迴流血導向三尖瓣口而入右心室,形成房室連接不一致及心室大血管連接不一致,以達到生理上的糾治。

● 解剖糾正手術(switch手術):可在生后4周內進行,即主動脈與肺動脈互換及冠狀動脈重新移植,達到解剖關係上的完全糾正。

● 完全性大動脈轉位可危及患兒生命。

● 完全性大動脈轉位病情兇險,手術死亡率5%~15%。手術成功的小兒可改善缺氧癥狀,正常生長發育。

● 完全性大動脈轉位屬於複雜先心病,發病原因別的複雜,與許多因素有關。孕婦在懷孕的最初3個月內受病毒感染、放射性輻射和某些藥物的影響,缺乏營養以及某些遺傳因素,使胎兒的心臟發育異常,可引發先天性心臟病。應當避免這些可能影響胎兒發育的不利因素。